- •1. Понятие о слое и слоистости. Условия формирования слоистых толщ.

- •2. Слой, пласт, элементы слоя.

- •3. Морфологическая классификация слоистости

- •4. Первичные наблюдения поверхности наслоения.

- •5. Горизонтальное залегание пластов.

- •6. Определение мощности горизонтально залегающих пластов.

- •7. Элементы залегания. Определение в полевых условиях. Горный компас.

- •8. Определение элементов залегания по карте.

- •2) Метод тангенсов

- •Сетка Баумана.

- •9. Истинный и видимый угол падения.

- •10. Определение элементов залегания по трем точкам.

- •12. Определение мощности моноклинально залегающих пластов.

- •13. Определение элементов залегания и мощности в полевых условиях.

- •14. Зависимость формы выхода моноклинально залегающих пластов на поверхность от рельефа.

- •15. Построение выхода пласта на поверхность.

- •16. Выражение моноклинальных структур на геологической карте.

- •17. Трансгрессия. Регрессия. Ингрессия. Выраженность в разрезе и на карте.

- •18. Правило Головкинского-Вальтера

- •19. Несогласное залегание, типы несогласий, выраженность на геологической карте

- •20. Тектонический цикл, основные тектонические циклы фанерозоя

- •21. Структурные этажи.

- •22. Современная модель литосферы, земной коры континентов и океанов.

- •23. Современные зоны спрединга, их строение

- •24. Строение земной коры в переходных зонах

- •25. Пассивные и активные континентальные окраины.

- •26. Строение активной окраины северо-запада Тихого океана. Зона Заварицкого-Беньофа. Субдукция, обдукция.

- •27. Платформы, их строение, структурные элементы.

- •28. Структура плитного комплекса

- •29. Строение доплитного комплекса платформ.

- •30. Континентальные рифты

- •31. Основные формации платформ и складчатых областей.

- •32. Основные структурные элементы складчатых областей.

- •33. Генетическая классификация складок

- •34. Морфологическая классификация складчатости.

- •35. Расположение складок в плане, типы виргаций.

- •36. Основные элементы складок.

- •37. Флексуры

- •38. Структурные элементы орогенного этапа развития

- •39. Краевые (передовые) прогибы, их строение. Состав слагающих отложений. Полезные ископаемые.

- •40. Трещины. Генетическая и геометрическая классификации. Кливаж.

- •41. Основные типы разрывных нарушений, их элементы

- •42. Шарьяжи

- •43. Клиппен, кливаж, купрок

- •44. Кольцевые структуры.

- •45. Типы интрузивных тел.

- •47. Вулканические аппараты, типы извержений.

- •48. Методы геологического картирования.

- •49. Выделение в разрезе комплексов для картирования, маркирующие горизонты.

- •50. Особенности картирования в складчатых областях.

- •51. Картирование разрывных нарушений.

- •53. Особенности съемки в солянокупольных районах.

- •54. Привязка аэро-фотоснимков к топографической карте.

- •55. Номенклатура топографических карт.

- •56. Дешифрирование моноклинальных и складчатых структур.

- •57. Дешифрирование разрывных нарушений

27. Платформы, их строение, структурные элементы.

Платформа-обширные

платообразные участки земной

поверхности, ограниченные горно-складчатыми

областями. Состоят из чехла (осадочный

покров) и фунтамента (кристаллическое

основание, состав: гнейсы. Сланцы,

мрамор, пронизан интрузивами магматических

пород). Фундамент выступает на пов-ть,

образуя щиты и кристаллические массивы.

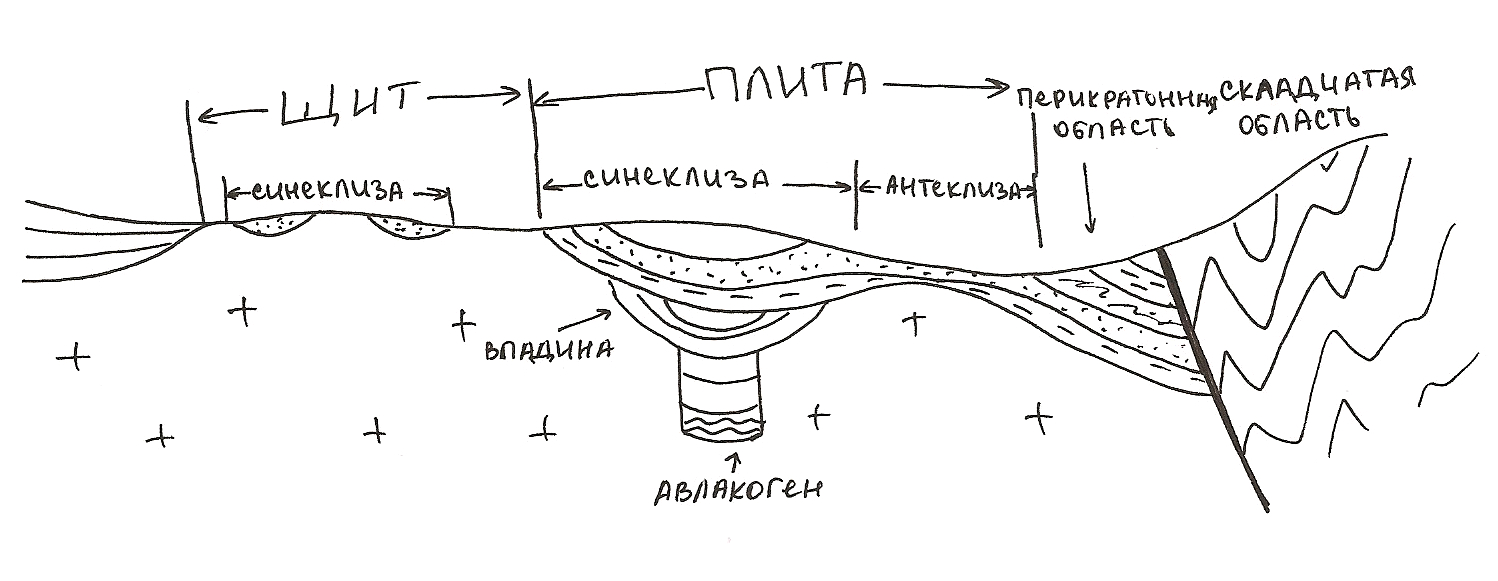

Платформы подразделяются прежде всего

на крупные площади выходов на поверхность

фундамента — щиты

и на не менее крупные площади, покрытые

чехлом, — плиты.

Платформа-обширные

платообразные участки земной

поверхности, ограниченные горно-складчатыми

областями. Состоят из чехла (осадочный

покров) и фунтамента (кристаллическое

основание, состав: гнейсы. Сланцы,

мрамор, пронизан интрузивами магматических

пород). Фундамент выступает на пов-ть,

образуя щиты и кристаллические массивы.

Платформы подразделяются прежде всего

на крупные площади выходов на поверхность

фундамента — щиты

и на не менее крупные площади, покрытые

чехлом, — плиты.

Платформы стабильны. Возраст определяется по фундаменту (эпи-)

Древние – AR-PR

Характерные черты:

доля горизонтальных движений меньше, чем вертикальных

скорость и амплитуда движений меньше, чем в геосинклинали

мощность осадочных пород в целом меньше, чем в складчатых областях

изменение мощности и фациальная зональность не линейны

разрывные нарушения: сбросы, реже взбросы

складчатость платформенного типа: развита спорадически, простые складки, отраженные, нет лежачих и опрокинутых

нет магматизма (кроме трапповой формации)

в осадочном чехле нет метаморфизма

металлогения проявляется только в областях развития трапповой формации

выровненный рельеф

Синеклиза – крупная впадина в пределах континентальной платформы, округлой формы. Формируются над авлакогеном; в фундаменте над авлакогеном – впадины.

Антеклиза – обширное сводообразное пологое поднятие слоев ЗК в пределах платформ (плит), округлой формы.

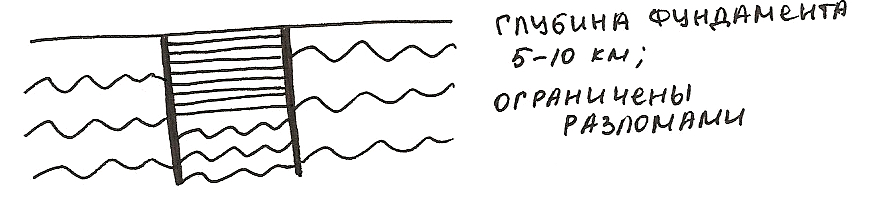

Авлакоген (тафроген для молодых платформ) – грабен в фундаменте древней платформы, перекрытый платформенным чехлом древний рифт, заполненный осадками.

Перикратонная

область –

зона длительного погружения платформы

по ее границе с одновозрастной

геосинклинальной областью, существовавшая

на протяжении нескольких геологических

периодов и выполненная мощной серией

осадков

28. Структура плитного комплекса

Платформа-обширные платообразные участки земной поверхности, ограниченные горно- складчатыми областями. Состоят из чехла ( осадочный покров) и фунтамента (кристаллическое

Платформы подразделяются прежде всего на крупные площади выходов на поверхность фундамента — щиты и на не менее крупные площади, покрытые чехлом, — плиты. Плитный этап развития платформы – накопление осадочного чехла.

Синеклиза – крупная впадина в пределах континентальной платформы, округлой формы. Формируются над авлакогеном; в фундаменте над авлакогеном – впадины.

Антеклиза – обширное сводообразное пологое поднятие слоев ЗК в пределах платформ (плит), округлой формы.(синеклизы заполняются – антеклизы)

Амфиклиза – синеклиза, пронизанная трапповой формацией.

+валы, своды( Татарский), купола, мульды, брахиантиклинали, флексуры

29. Строение доплитного комплекса платформ.

Доплитный этап характеризуется формированием кристалл фундамента на месте горно-складчатого пояса.

- Стадия кратонизации PR2-R1 поднятие, накопление осадков (в основном континентальных) на ограниченных областях

- Авлакогенная стадия R3-V1 Пангея-1 распадается, растяжение, рифты. Рифты покрывались чехлом и становились авлакогенами (на молодых платформах – тафрогены). В результате развития превращаются либо в пологоскладчатые зоны, либо в широкие и пологие впадины – синеклизы. Бывают сложные авлакогены, они состоят не только из прогибов – грабенов, но и из поднятий – горстов.

А влакоген

- линейно вытянутые впадины повышенной

подвижности, ограниченные крупными

разломами, рассекающими фундамент

платформы. Длина авлакогена достигает

многих сотен километров, ширина - десятки

километров. Выполняющие авлакогены

отложения значительной (многие тысячи

метров) мощности образуют складки,

часто довольно сложные. Выделяют простые

авлакогены (грабены с простым синклинальным

строением) и авлакогены сложные,

составляющие складчатые системы. К

поперечным авлакогенам (замкнутым)

относятся структуры, одним концом слепо

затухающие в платформе (например,

Днепровско- Донецкий авлакоген), а

другим выходящие за ее пределы, а к

сквозным авлакогенам - структуры,

рассекающие всю платформу (например,

система Уачита в Северной Америке).

Авлакогены могут возникать в разные,

но предпочтительно в ранние стадии

развития платформ. Например, ранние

авлакогены сформировались в рифее, а

поздние авлакогены - в среднем - позднем

палеозое Восточно-Европейской

платформы.

влакоген

- линейно вытянутые впадины повышенной

подвижности, ограниченные крупными

разломами, рассекающими фундамент

платформы. Длина авлакогена достигает

многих сотен километров, ширина - десятки

километров. Выполняющие авлакогены

отложения значительной (многие тысячи

метров) мощности образуют складки,

часто довольно сложные. Выделяют простые

авлакогены (грабены с простым синклинальным

строением) и авлакогены сложные,

составляющие складчатые системы. К

поперечным авлакогенам (замкнутым)

относятся структуры, одним концом слепо

затухающие в платформе (например,

Днепровско- Донецкий авлакоген), а

другим выходящие за ее пределы, а к

сквозным авлакогенам - структуры,

рассекающие всю платформу (например,

система Уачита в Северной Америке).

Авлакогены могут возникать в разные,

но предпочтительно в ранние стадии

развития платформ. Например, ранние

авлакогены сформировались в рифее, а

поздние авлакогены - в среднем - позднем

палеозое Восточно-Европейской

платформы.

Меньшие по размеру стр-ры в доплитном комплексе выражены грабен- синклиналями, впадинами, мульдами и разделяющими их выступами фундамента и поднятиями, едва прикрытыми платформенным чехлом.

Мульда — форма залегания слоёв горных пород в виде чаши или корытообразного прогиба, общее название изометрических или овальных пологих тектонических прогибов, или их частей в виде синклинали.

Отложения, наполняющие мульду, обычно слабо дислоцированы, залегают трансгрессивно, часто с угловым несогласованием на подстилающих толщах. Мульды формируются в условиях относительно спокойного тектонического режима, например в конечной стадии геосинклинального развития.