- •Камеральная обработка результатов полевого трассирования, составление плана и продольного профиля автомобильной дороги

- •Введение

- •Содержание работы

- •3. Указания по выполнению работы

- •3.4. Построение плана трассы

- •3.5. Обработка журнала геометрического нивелирования.

- •3.6. Построение продольного профиля трассы

- •3.7. Построение поперечного профиля

- •Продольный профиль автомобильной дороги на участке гко-гкю

- •Камеральная обработка результатов полевого трассирования, составление плана и продольного профиля автомобильной дороги

3.4. Построение плана трассы

План трассы наносят на карту в районе изысканий. В учебной работе ограничиваются построением элементов плана трассы в масштабе 1:5000 с ориентировкой по румбу начального направления. Образец оформления плана приведен в прил. 3.

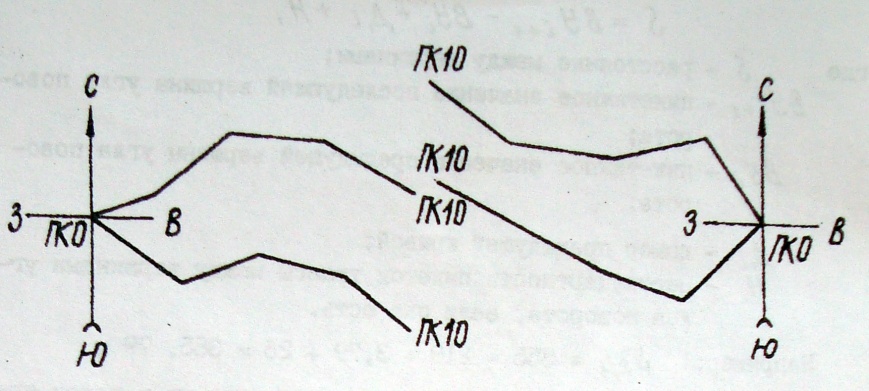

На бумаге формата 203x288 мм трассу наносят по расстояниям между вершинами и румбам направлений. Отступив сверху и от края листа, проводят линию осевого меридиана. Сообразуясь с общим направлением трассы, намечают положение начальной точки ПКО так, чтобы вся трасса в дальнейшем уместилась на листе чертежа. На рис. I приведены возможные варианты расположения трассы; в точке ПКО проводят линию осевого меридиана и откладывают от неё румб начального направления. На полученном направлении от начальной точки трассы ПКО, в масштабе 1:5000, откладывает расстояние от ПКО до первого угла поворота (в нашем примере оно равно 218 м), получают положение вершины угла поворота I (ВУ №1). В этой точке проводят линию осевого меридиана, откладывают румб следующего направления и расстояние между ВУ №1 и ВУ №2, равное S 2/1 , с учетом нестандартного пикета, равного 125,00 м, после чего получают положение вершины угла поворота 2 (ВУ №2).

Рис. 1

Подобным образом получают положение ВУ №3 и ПК 10. Расположив схему трассы примерно посредине листа, в местах поворота разбивают кривые.

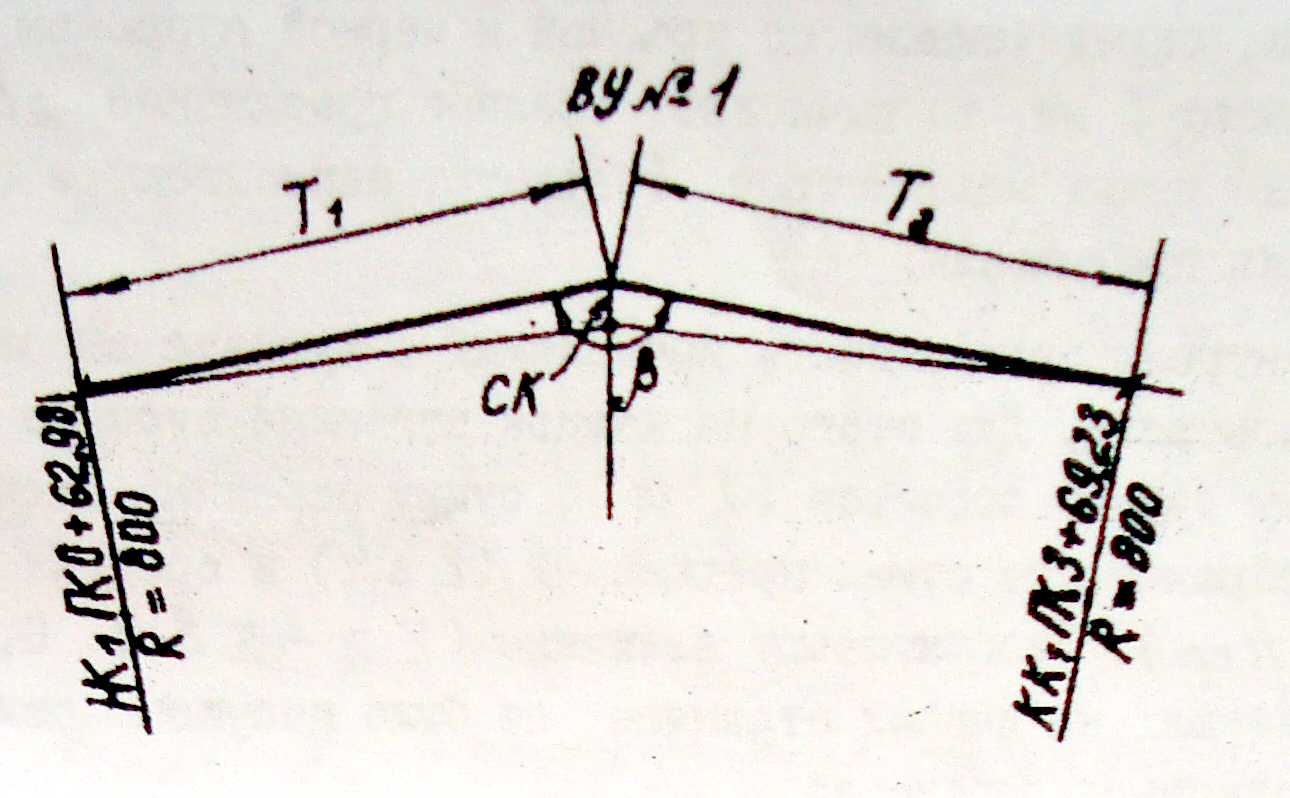

В контрольной работе кривые строят следующим образом: по обе стороны от каждой из вершин углов поворота откладывают тангенсы (см. рис. 2). Из полученных точек восстанавливают перпендикуляры к сторонам угла. Пересечение перпендикуляров является центром окружности с радиусом, равным проектному.

На сторонах перпендикуляров выписывают значения качала кривой ПК 0+62,98, конца кривой ПК 3+69,23, радиуса (см. прил. 3). Если радиус большой, то восстановленные перпендикуляры пересекаются за пределами листа бумаги. В этом случае кривую вычерчивает по трем точкам - началу, концу и середине кривой. Середину кривой находят так: угол β делят пополам при помощи транспортира, откладывают значение биссектрисы и получают положение середины кривой.

Рис. 2

На плане трассы подписывают номера пикетов, которые отмечают штрихами длиной в два миллиметра. Положение пикетов на трассе строят графически. Ситуацию на плане составляют по данным пикетажного журнала и показывают привязку трассы к реперам.

3.5. Обработка журнала геометрического нивелирования.

Обработка

журнала нивелирования сводится к

вычислению отметок связующих и

промежуточных точек трассы. Отметки

связующих точек вычисляют через

превышения, отметки промежуточных

точек - через горизонт инструмента.

Пример обработки журнала нивелирования

приведен в прил.

4.

При обработке журнала следует иметь в виду, что на каждой связующей станции прямого и обратного ходов отсчеты по рейдам на связующих точках брались по черной и красной сторонам рейки, а для промежуточных точек прямого хода - только по черной стороне рейки. Обработку рекомендуется проводить в следующей последовательности:

В журнал нивелирования из индивидуального задания выписывают отсчеты по рейке в каждой точке, т.е. заполняют графы 1 + 5 журнала, в графу 9 выписывают отметки реперов 1 и 2. Запись производится карандашом.

На каждой станции прямого и обратного ходов вычисляют превышения по черной и красной сторонам рейки между связующими точками по формуле:

Δh = a - b

где a- отсчет по задней, b - отсчет по передней рейкам.

Результат вычисления записывают в графу 6. Если расхождения между превышениями, определенными по красной и черной сторонам рейки, не превышают 5 мм, то вычисляют среднее превышение Δhср , округляя его до целых миллиметров. Результат записывают в графу 7 с учетом знака превышения.

Для контроля правильности вычислений в журнале выполняют постраничный контроль. Для этого на каждой странице журнала подсчитывают сумму задних отсчетов (

),

сумму передних отсчетов (

),

сумму передних отсчетов ( ),

алгебраические суммы превышений (

),

алгебраические суммы превышений ( )

и средних превышений (

)

и средних превышений ( ).

Рассчитывают величины(

).

Рассчитывают величины( ),

0,5

.

Если в вычислениях на данной странице

не было допущено ошибок, то должны

выполняться равенства

),

0,5

.

Если в вычислениях на данной странице

не было допущено ошибок, то должны

выполняться равенства

Первое равенство должно выполняться тождественно, второе с точностью до 1-2 мм за счет округлений при расчете средних превышений.

Производят вычисление невязки нивелирного хода. В данной работе производилось нивелирование разомкнутого хода, опирающегося на реперы №1 и 2, невязка которого рассчитывается по формуле

где

- сумма

средних превышений по

всем

страницам нивелирного хода,

H

реп

2

и

H

pen.1

-

абсолютные

отметки реперов, заданные в индивидуальном

задании.

- сумма

средних превышений по

всем

страницам нивелирного хода,

H

реп

2

и

H

pen.1

-

абсолютные

отметки реперов, заданные в индивидуальном

задании.

Вычисляют значение допустимой невязки для данного нивелирного хода, нивелирование которого выполнялось техническим нивелированием по формуле

где h- число станций в ходе.

Все расчеты, связанные с определением фактической и допустимой невязок, записывают на последней странице журнала нивелирования.

Сравнивают фактическую невязку хода с допустимой, и если

производят

исправление средних превышений по

ходу, внося в них поправки – S

h

.

Для этого невязку fh

c

обратным знаком распределяют примерно

поровну между средними превышениями

с точностью до миллиметра. Если невязка

не верна(число миллиметров в невязке

меньше количества превышении), то

некоторые превышения в начале и в конце

хода оставляют без поправок. Поправки

записывают в графе 7 вид средними

превышениями с учетом знака поправки,

контролируя, чтобы сумма всех поправок

равнялась невязке с обратным знаком.

производят

исправление средних превышений по

ходу, внося в них поправки – S

h

.

Для этого невязку fh

c

обратным знаком распределяют примерно

поровну между средними превышениями

с точностью до миллиметра. Если невязка

не верна(число миллиметров в невязке

меньше количества превышении), то

некоторые превышения в начале и в конце

хода оставляют без поправок. Поправки

записывают в графе 7 вид средними

превышениями с учетом знака поправки,

контролируя, чтобы сумма всех поправок

равнялась невязке с обратным знаком.Последовательно от отметки репера №1 вычисляют отметки связующих точек хода по формуле

Hj+1 = Hj ± (Δhср ± δh)

где Hi+1; Hi - соответственно отметки последующей ж предыдущей связующих точек;

(Δhср ± δh)- исправленное превышение между двумя точками. При расчете по данной формуле необходимо привести слагаемые в единую размерность - метры. Рассчитанные отметки связующих точек записывают в графу 9. Контролем правильности расчетов является получение в результате вычислений известной отметки репера № 2.

Вычисляют горизонты инструмента для тех станций, с которых проводилось нивелирование промежуточных точек по формуле

ГИ = Нj+aj ,

где Нj –отметка предыдущей связующей точки

a j- отсчет по черной стороне рейки на эту точку.

Значение горизонта инструмента записывают в графу 8

Вычисляют отметки промежуточных точек по формуле

Нс = ГИ – сj

где сj - отсчет по рейке на промежуточную точку.

Отметки промежуточных точек записывают в соответствующие строки графы 9.

На практике расчет журнала нивелирования контролируется повторным счетом вторым лицом. В данной работе контрольный расчет производится студентом в вычислительном зале факультета по разработанной кафедрой программе.