- •Вопрос 1. Предмет, задачи, основные категории педагогики высшей школы.

- •Вопрос 2. Учебные задачи и учебные ситуации как инструмент психологического управления процессом развития учебной деятельности

- •1. Педагогическая культура преподавателя высшего учебного заведения.

- •Система высшего образования в Украине.

- •Негативные варианты развития личности. Основные факторы психосоциальной дезадаптации в студенческом возрасте.

- •Современные тенденции в мировом образовательном пространстве. Болонский процесс - путь реформирования высшей школы Европы.

- •Проблема и трактовки возрастных кризисов развития.

- •Профессионально-педагогическая деятельность в высшей школе: содержание и формы труда и варианты профессиональной специализации.

- •Сензитивные периоды развития, их связь с обучением. Зоны актуального и ближайшего развития.

- •1. Методы и средства обучения в вузе

- •2. Понятие о личностном новообразовании.

- •Понятийная система, закономерности и принципы дидактики высшей школы.

- •Социальная ситуация развития человека на разных стадиях онтогенеза.

- •1. Информационные основы дидактики в высшей школе

- •2. Понятие ведущей деятельности. Линия развития психики и личности. Вид ведущей деятельности на каждом этапе человеческой жизни.

- •Прикладные отрасли современной психологии. Психология высшей школы и педагогическая психология.

- •Модульно-рейтинговая и кредитно-модульная организация учебного процесса.

- •Билет №10

- •1. Предмет, задачи и методы педагогической психологии.

- •Самостоятельная работа студентов при изучении технических дисциплин и её организация преподавателем.

- •Категория деятельности в психологии. Строение и регуляция деятельности. Виды деятельности.

- •Организация воспитательной работы со студенческой молодёжью

- •Общее представление о личности. Свойства и структура личности.

- •Лекция как форма и метод преподавания в высшей школе, её функции и виды. Требования к современной лекции.

- •1. Сознание и самосознание личности и ее жизнедеятельность.

- •2. Семинарские и практические занятия в высшей школе: виды, функции и методика проведения.

- •Вопрос 1. - Природа и динамика психики и личности. Анализ основных подходов к вопросу.

- •Вопрос 2. - Дидактическая игра и учебная дискуссия как формы активного обучения в высшей школе

- •Вуз как социальный институт и психологическая реальность

- •1 Педагогическая деятельность и педагогические способности. Грани педагогического мастерства.

- •2 Инновационные технологии реализации учебного процесса в вузе.

- •Вопрос 1. Технология дистанционного обучения

- •Вопрос 2. Мотивация как психологический механизм регуляции деятельности. Мотивы педагогической деятельности. Педагогические центрации.

- •Принципы и приемы личностно-центрированного педагогического общения.

- •1. Программированное обучение и информационные технологии в подготовке специалиста.

- •2. Педагогическое общение и отношения ученичества в высшем учебном заведении.

- •Возрастная периодизация психического развития человека. Критерии и факторы психического развития.

- •1. Проектирование содержания педагогического процесса в высшей профессиональной школе

- •2. Мотивация учебной деятельности студентов

- •1. Гуманизация и гуманитаризация высшего технического образования.

- •2. Учебный процесс и учебная деятельность. Психлогоческие закономерности усвоения знаний.

- •Технология управления качеством высшего образования: критерии сформированности системы контроля, оценки результатов и коррекции учебной деятельности студентов.

- •Манипулятивные технологи общения и конфликты в образовательной среде.

- •Традиционные педагогические технологии: общая характеристика.

- •2. Профессиональные деформации личности педагога и их профилактика.

Вуз как социальный институт и психологическая реальность

ВУЗ относится к институтам "формального образования" которые осуществляют процесс обучения. Более подробно образование можно охарактеризовать как относительно самостоятельную систему, "функцией которой является систематическое обучение и воспитание членов общества, ориентированное на овладение определенным знанием (прежде всего научным), идейно-нравственными ценностями, умениями, навыками, нормами поведения, содержание которых определяется социально-экономическим и политическим строем общества, уровнем его материально-технического развития

Господствующая в обществе система образования подчиняется определенному официально предписанному образцу, как бы "задающему" объем получаемых знаний, научение определенным навыкам и действиям, которые должны соответствовать: а) нормативному канону личности (гражданина), принятому в данном обществе и б) нормативным требованиям исполнения распространенных в данном обществе социальных ролей. Стало быть функционирование системы формального образования определяется господствующими в обществе культурными стандартами, идеалами, политическими установками, которые находят свое воплощение в проводимой государством политике в области образования.

В эпоху средневековья возникают первые университеты - в Париже, Оксфорде и других городах. Характерной особенностью системы формального образования в доиндустриальном обществе являлось то, что оно было доступно ограниченному числу лиц выходцам из богатых и престижных сословий.

Подлинная революция в системе образования происходит в обществе индустриального типа: образование перестает быть элитарным и становится массовым, доступным для широких слоев населения. Быстро растет сеть высших учебных заведений - институтов, колледжей, университетов, осуществляющих подготовку специалистов высшей квалификации.

Подобно другим социальным институтам институт образования призван обеспечивать социальную стабильность и интеграцию общества, а его функционирование связано с удовлетворением двух типов взаимосвязанных фундаментальных потребностей общества - социализации его членов и подготовку их к различным социальным ролям, занятию определенных социальных позиций в обществе.

Образование в буквальном смысле означает создание образа, некую завершенность воспитания в соответствии с определенной возрастной ступенью. Поэтому образование трактуют как процесс и результат усвоения человеком опыта поколений в виде системы знаний, умений, навыков, отношений.

В связи с реформированием образования и сменой образовательной парадигмы проблема воспитания на всех образовательных уровнях стоит особенно остро. Современные реалии вузовской жизни свидетельствуют о том, что в постсоветском образовательном пространстве воспитательная компонента как рудиментарный орган старой системы утратила свою значимость, новая же парадигма воспитания еще только складывается и обретает новые аксиологические смыслы. В этой пограничной ситуации воспитательные процессы ослаблены и в основном зависят от воли и мастерства педагогов, кураторов, инициативы администрации и традиций конкретного учебного заведения.

В процессе обучения в вузе могут быть реализованы практически все направления воспитательного воздействия, особенно в университетском профессиональном образовании. Блоки дисциплин, достаточно полно представленных в учебных планах специальности, дают возможность получения:

• нравственного, эстетического, физического, правового, гражданского, экономического воспитания (гуманитарный блок);

• умственного, экологического воспитания (блок естественнонаучных дисциплин);

• трудового - во время производственной практики и непосредственно в учебном процессе как в аудитории, так и при выполнении самостоятельной работы.

Как бы ни была условна классификация воспитательных методов, среди них можно выделить три основных группы:

• методы, формирующие мировоззрение и ценностные ориентации студентов;

• методы, стимулирующие мотивацию;

• методы, способствующие раскрытию творческого потенциала личности и ее качественному приросту.

закономерности, непосредственно влияющие на сферу образования в целом и на высшее образование в частности:

рост наукоемких производств,

интенсивный рост объема научной и технической информации,

быстрая смена технологий,

выдвижение на первый план научных исследований, ведущихся на стыке различных наук

наличие мощных внешних средств мыслительной деятельности

рост числа людей, вовлеченных в научную и другие виды сложных деятелъностей,

повышение благосостояния и денежных доходов населения, приводящее к росту платежеспособного спроса на образовательные услуги.

тенденции в высшей школе:

1. Демократизация высшего образования. Это тенденция к общедоступности высшего образования, свободе выбора вида образования и специальности, характера обучения и сферы будущей деятельности, отказ от авторитаризма и командно-бюрократической модели управления.

2. Создание научно-учебно-производственных комплексов как специфической для высшей школы формы интеграции науки, образования и производства. Центральным звеном такого комплекса является образовательный сектор, ядро которого составляет вуз или кооперация вузов.

3. Фундаментализация образования. Это противоречивая тенденция расширения и углубления фундаментальной подготовки при одновременном сокращении объема общих и обязательных дисциплин за счет более строгого отбора материала, системного анализа содержания и выделения его основных инвариант.

4. Индивидуализация обучения и индивидуализация труда студента.

5. Гуманитаризация и гуманизация образования направлена на преодоление узкотехнократического мышления специалистов естественно-научного и технического профиля.

6. Компьютеризация высшего образования.

7. Тенденция перехода к массовому высшему образованию. Она выражается в опережающем росте расходов на образование по сравнению с другими социальными программами и в росте числа студентов.

8. В европейских университетах усилилась тенденция к автономизации, переходу к самоуправлению и выборности руководящего состава вузов на всех уровнях.

9. Растут требования к профессионализму преподавателей, повышается значимость педагогики и психологии в подготовке и повышении квалификации преподавательских кадров вузов.

10. Складывается система регулярной оценки эффективности работы вузов со стороны общества.

В настоящее время существует множество концепций понятия и структуры образовательной среды. По мнению К.Э. Комарова, образовательная среда учебного заведения — это психологическое пространство образовательного учреждения, система факторов, влияющих на обучаемого в процессе обучения. Е.А. Климов представляет структуру образовательной среды следующим образом:

социально-контактная часть среды (личный пример окружающих, их культура, опыт, образ жизни, деятельность, поведение, взаимоотношения);

информационная часть среды (правила внутреннего распорядка, любые идеи, выраженные в той или иной форме, воздействия - требования, приказы, сообщения и пр.);

предметная часть среды (материальные, физико-химические, биологические, гигиени-

ческие условия учебы).

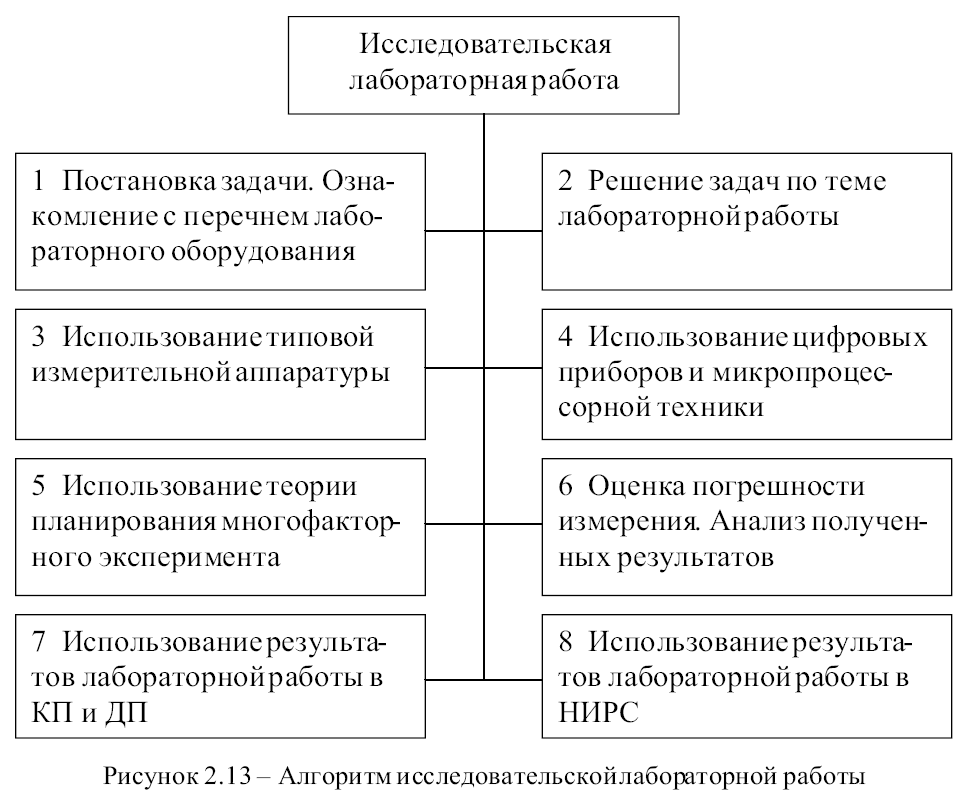

2. Лабораторный практикум: организация, проведение, оценка результативности.

Лабораторные занятия интегрируют теоретико-методологические знания и практические умения и навыки студентов в едином процессе деятельности учебно-исследовательского характера. Эксперимент в его современной форме играет все большую роль в подготовке инженеров, которые должны иметь навыки исследовательской работы с первых шагов своей профессиональной деятельности. "Лаборатория" происходит от латинского слова "labor" - труд, работа, трудность. Его смысл с далеких времен связан с применением умственных и физических усилий для разрешения возникших научных и жизненных задач.

Лабораторные работы имеют ярко выраженную специфику в зависимости от учебной специальности. Поэтому в каждом конкретном случае уместны частные методические рекомендации. Из общепедагогических рекомендаций отметим следующие.

Совместная групповая деятельность - одна из самых эффективных форм. Ее конкретная ориентация зависит от усилий преподавателя. Важно так ставить практические задания, чтобы они вели студентов к дальнейшей углубленной самостоятельной работе, активизировали их мыслительную деятельность, вооружали методами практической работы.

Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются упражнения. Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории, развитой в лекции. Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности студентов - решение задач, графические работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и речи. Проводя упражнения со студентами, следует специально обращать внимание на формирование способности к осмыслению и пониманию.

Опыт показывает, что в подавляющем большинстве случаев ни в школе, ни в институте не обучают целенаправленной логике рассуждений на материале отдельных предметов, не учат правилам и логическим требованиям определения понятий. В результате понимание определения, умение его самостоятельно сформулировать подменяется буквальным запоминанием готовой формулировки, что сразу говорит об оценке результативности проведения лабораторного практикума. Знания можно сказать «приумножаются» при проведении любых практических занятий, одним из видов которых является лаб. Практикум.

Билет № 16