- •Содержание

- •Введение.

- •Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

- •1. Класс земноводные (amphibia)

- •1.2. Ключ для определения взрослых амфибий

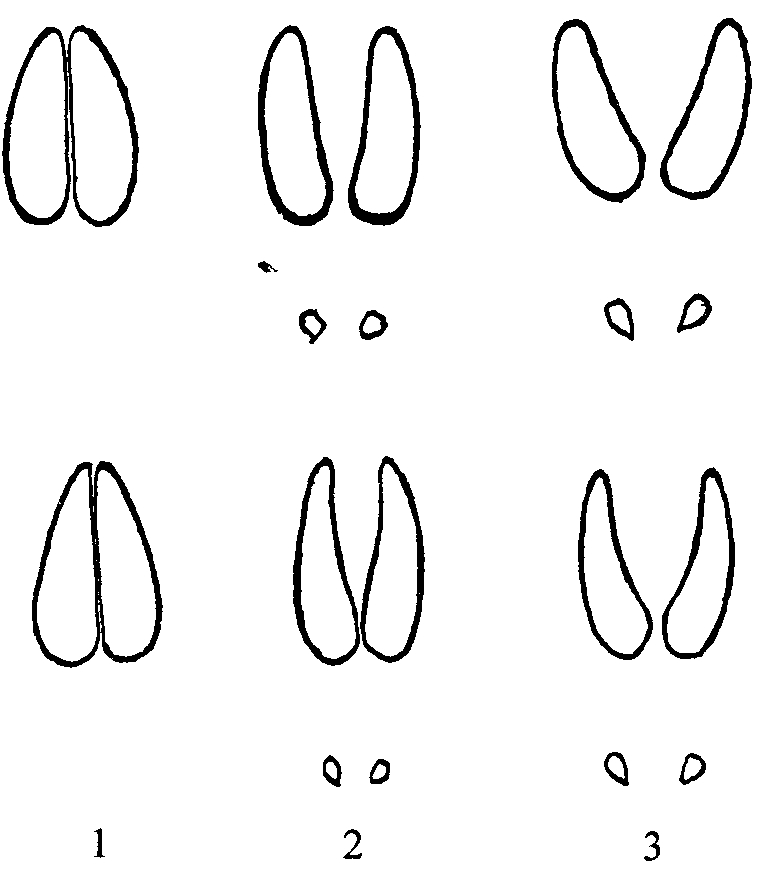

- •1.3. Ключ для определения личинок амфибий

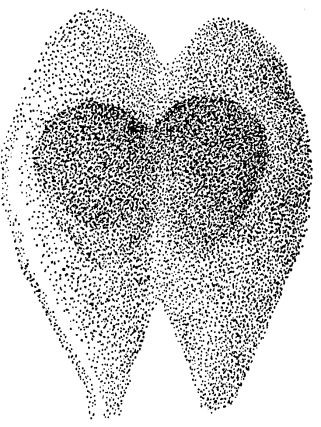

- •1.4. Ключ для определения кладок икры амфибий

- •Л ягушки

- •1.5. Морфометрические промеры земноводных

- •1.6. Распределение видов земноводных по биотопам:

- •1.7. Маршрутные методы учета земноводных и рептилий

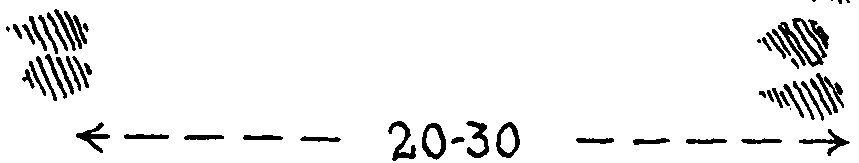

- •Маршрутные учеты амфибий и рептилий

- •Учеты гибели амфибий и рептилий на дорогах

- •Стационарные методы учета Учеты с помощью ловчих траншей или заборчиков

- •Учеты на пробных площадках

- •1.8. Темы для самостоятельного изучения экологии земноводных и пресмыкающихся:

- •4. Размножение.

- •1.9. Описание видов земноводных, обитающих в Татарстане

- •Семейство Саламандровые Salamandridae (Gray, 1825) Обыкновенный тритон Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

- •Гребенчатый тритон Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

- •Семейство Чесночницы Pelobatidae (Boulenger, 1882) Обыкновенная чесночница Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

- •Семейство Жабы Bufonidae (Laurenti, 1768) Обыкновенная жаба (серая) Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

- •Зеленая жаба Pseudepidalea viridis Laurenti, 1768

- •Семейство Лягушки Ranidae (Gray, 1825) Лягушка остромордая Rana arvalis Linnaeus, 1758.

- •Лягушка травяная Rana temporaria (Nilsson, 1842)

- •Озерная лягушка (Rana ridibunda) (Pallas, 1771)

- •Прудовая лягушка (Pelophylax lessonae) (Camerano, 1882)

- •Съедобная лягушка Pelophylax kl. Esculentus (Linnaeus, 1758)

- •2. Класс пресмыкающиеся (reptilia)

- •2.1. Ключ для определения рептилий

- •2.2. Сравнительные отличия видов пресмыкающихся рт.

- •2.3. Биотопы, предпочитаемые рептилиями:

- •2.4. Характеристика представителей рептилий (по м.Рыжову, 2012).

- •Болотная черепаха Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

- •Веретеница ломкая Аnguis fragilis Linnaeus, 1758

- •Ящерица прыткая Lacerta agilis Linnaeus, 1758

- •Ящерица живородящая Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)

- •Медянка Coronella austriaca (Laurenti, 1768)

- •Уж обыкновенный Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

- •Уж водяной Natrix tesssellata (Laurenti, 1768)

- •Гадюка обыкновенная Vipera berus (Linnaeus, 1758)

- •Восточная степная гадюка (гадюка Ренарда)

- •3. Класс птицы (aves)

- •3.1. Полевые признаки хищных птиц.

- •3.2. Полевые признаки водоплавающих птиц. Речные утки

- •Нырковые утки

- •Земляные утки.

- •Пастушковые

- •3.5. Количественные учеты птиц

- •Правила регистрации птиц во время учета

- •Время суток и погодные условия

- •Площадочные учеты

- •Маршрутные учеты

- •Трансектный учет (учет в ограниченной полосе)

- •Метод финских линейных трансектов

- •Методы учетов с использованием радиальных расстояний или интервалов

- •Маршрутный учет с использованием малого числа радиальных интервалов обнаружения (методика ю.С. Равкина)

- •Упрощенные методики маршрутных учетов в неограниченной полосе

- •Учет в неограниченной полосе с использованием пересчетных коэффициентов по группам дальности обнаружения (методика а.П. Кузякина).

- •Маршрутное картирование

- •Точечные учеты

- •Принципы выбора методики учетных исследований

- •3.6. Список видов птиц, встречающихся в Татарстане.

- •4. Класс млекопитающие (mammalia)

- •4.1.Эколого-биологическая характеристика млекопитающих.

- •Erinaceus europaeus Linnaeus – Еж обыкновенный

- •Sorex araneus Linnaues 1758 - Бурозубка обыкновенная

- •Sorex minutus Linnaeus 1766 - Бурозубка малая

- •Neomys fodiens Pennant 1771 - Кутора обыкновенная

- •Vespertilio murinus Linnaeus1758 - Кожан двухцветный

- •Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 - Лисица обыкновенная

- •4.2. Отличительные особенности некоторых млекопитающих.

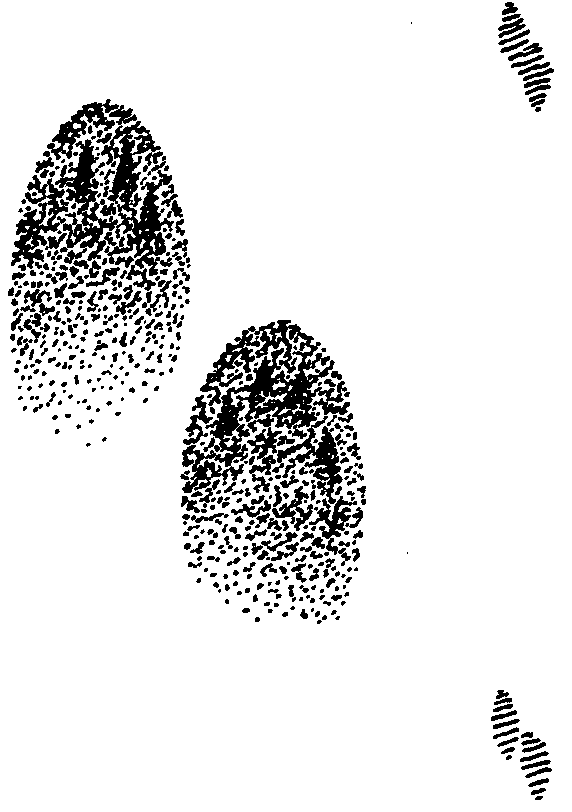

- •4.4. Учет млекопитающих по их следам.

- •Следы зверей на снегу.

- •З имние следы птиц.

- •Летние следы зверей и птиц.

Следы зверей на снегу.

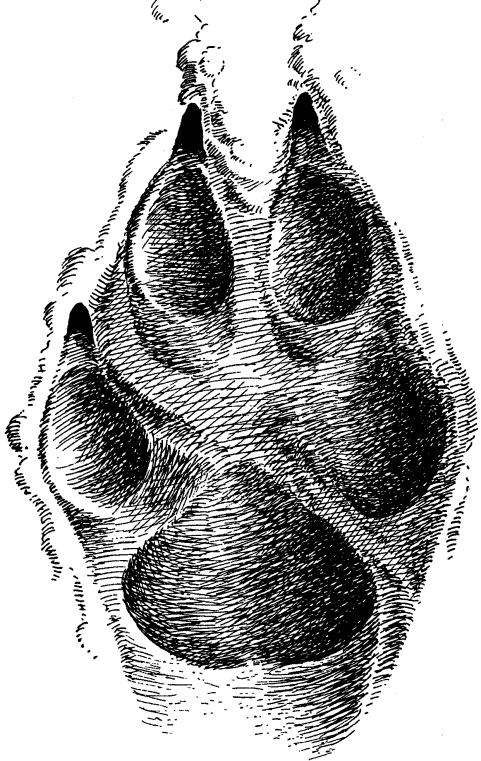

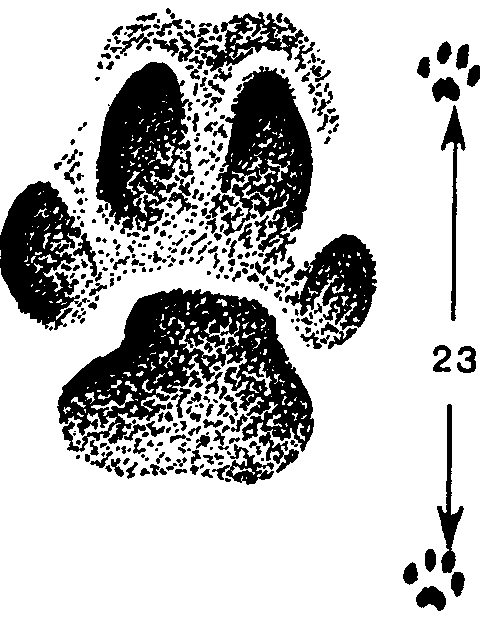

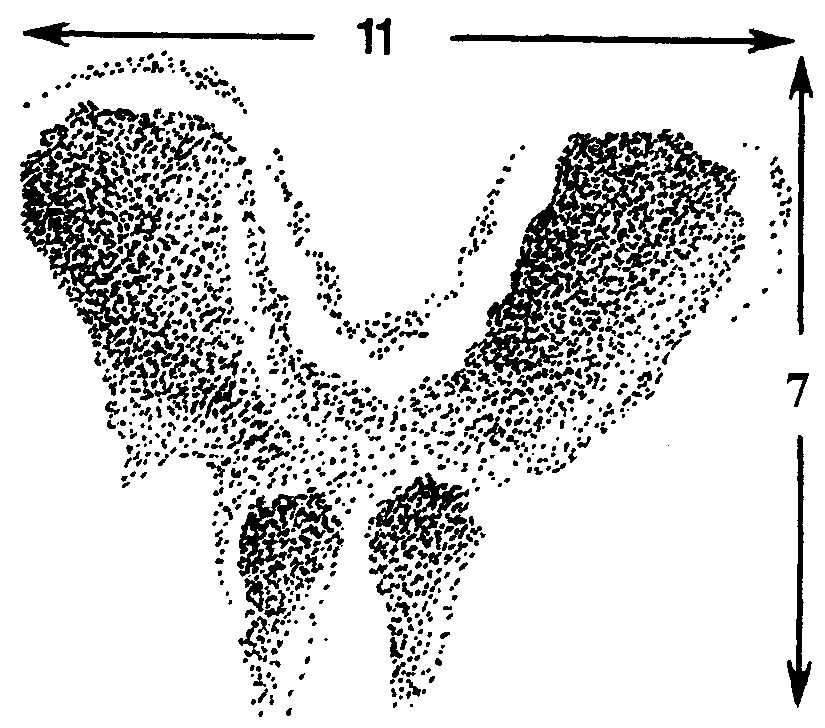

Рис. 34. Слева - передняя лапа среднерусской лисицы, справа - отпечаток лапы собаки.

Рис.35. Слева - передняя нога волка самца; в середине - след рыси весной на снегу: густой волосяной покров, одевающий ступни рыси зимой, почти вылинял, зимой следы рыси оставляют более широкие и менее четкие следы. Справа - цепочка следов рыси.

Рис.36. Слева направо: след домашней кошки, след правой передней лапки небольшого зайца русака, след русака, след беляка, «двойка» и «сметка» русака (повернул вправо от первоначального пути).

Рис.37. Следы русака на медленных прыжках (внизу) и на более быстрых (вверху). Отпечатки задних лап располагаются впереди передних.

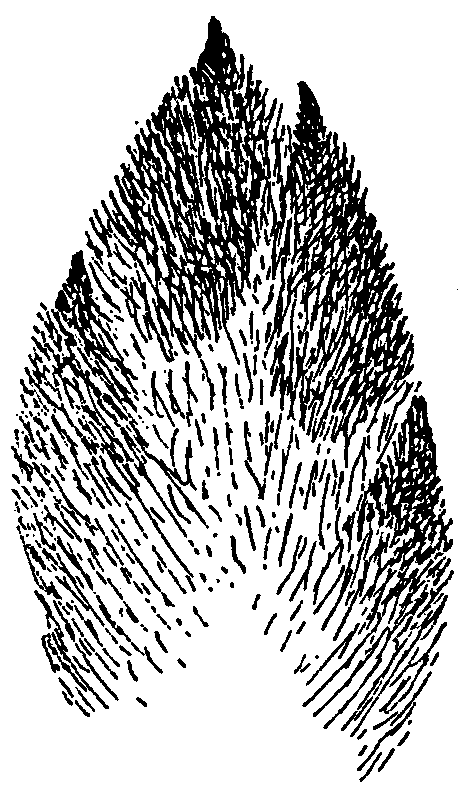

Рис.38. Слева направо: отпечаток сидевшего на снегу среднерусского русака; ступня беляка в зимнем меху (вес зверька – 3 400 г); ступня более крупного русака (вес 4 200 г) значительно меньше и пальцы не раздвигаются так широко, как у беляка. Справа – отпечатки всех четырех лап беляка.

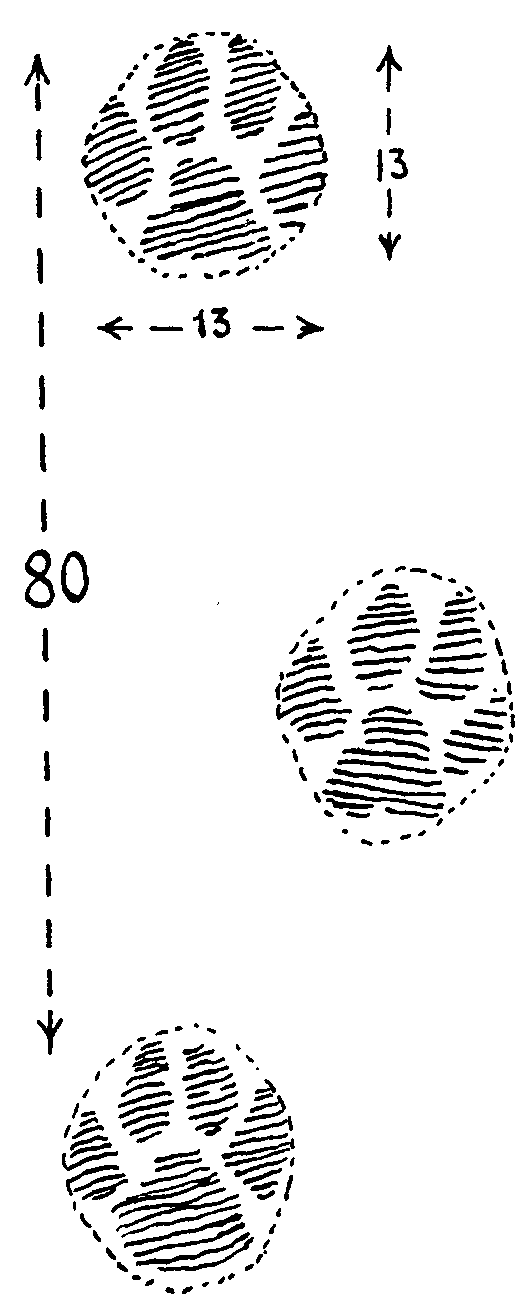

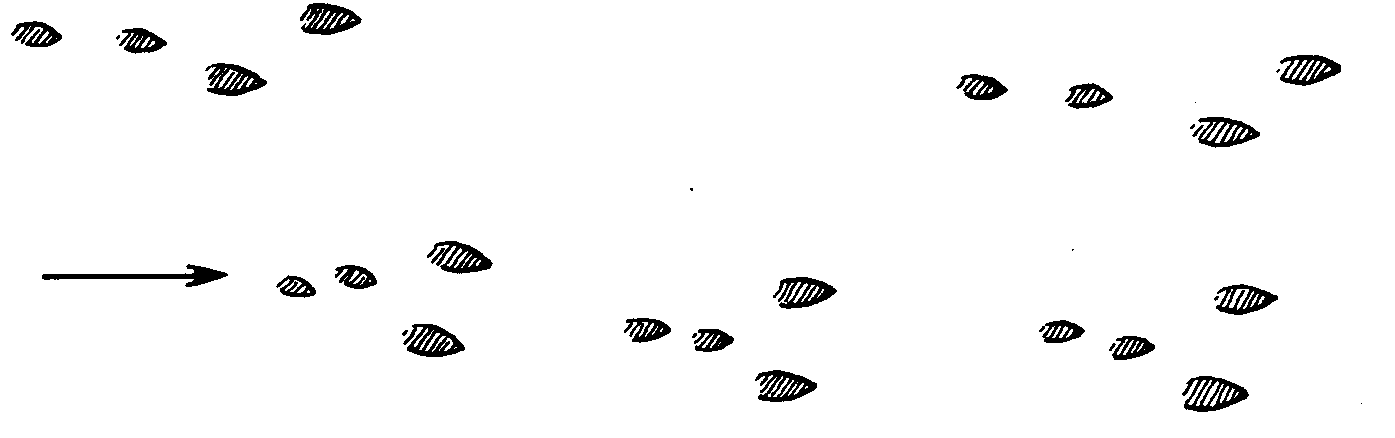

Рис.39. След прыжка белки на мелком снегу (слева) и неглубоком рыхлом снегу (справа).

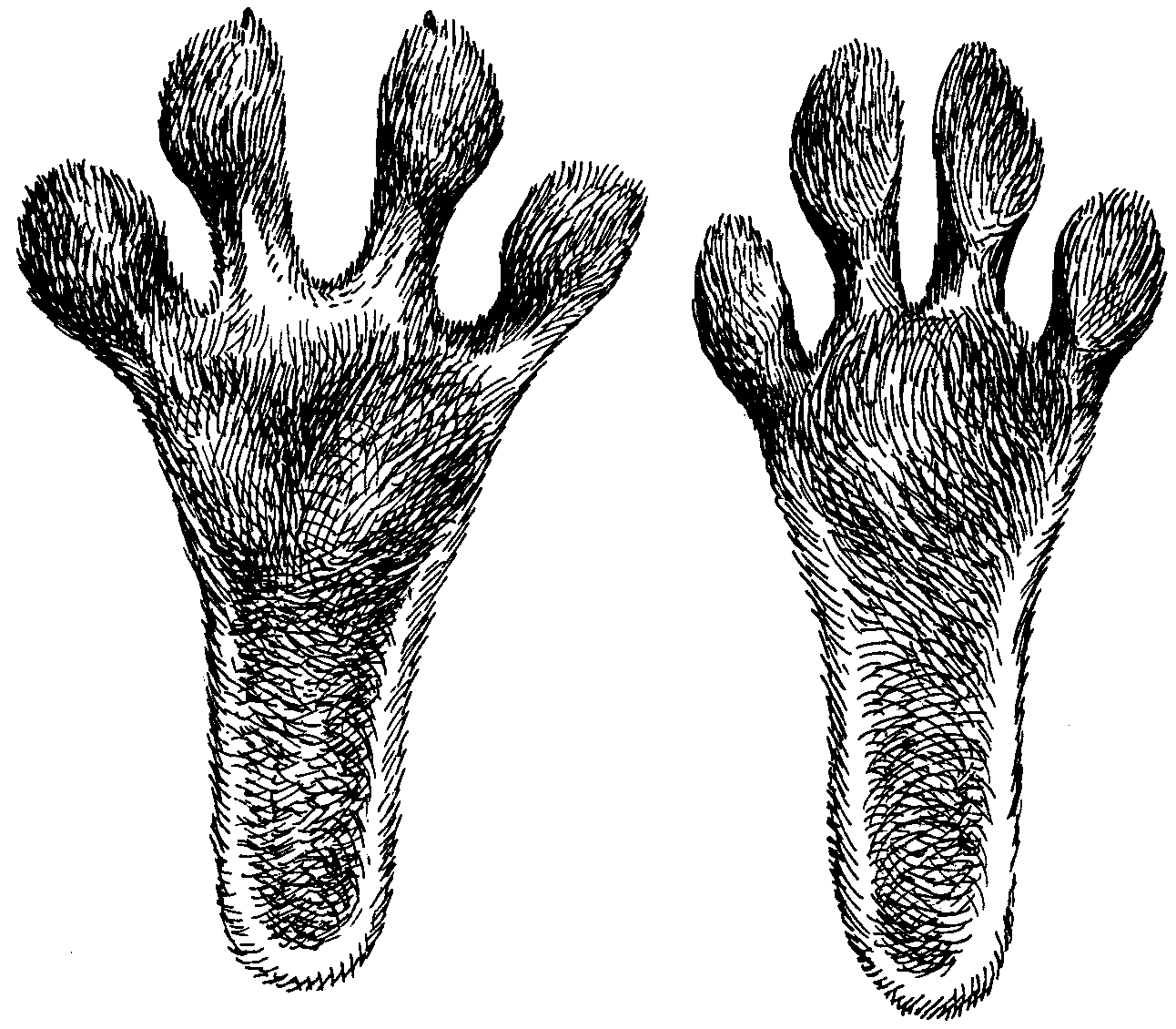

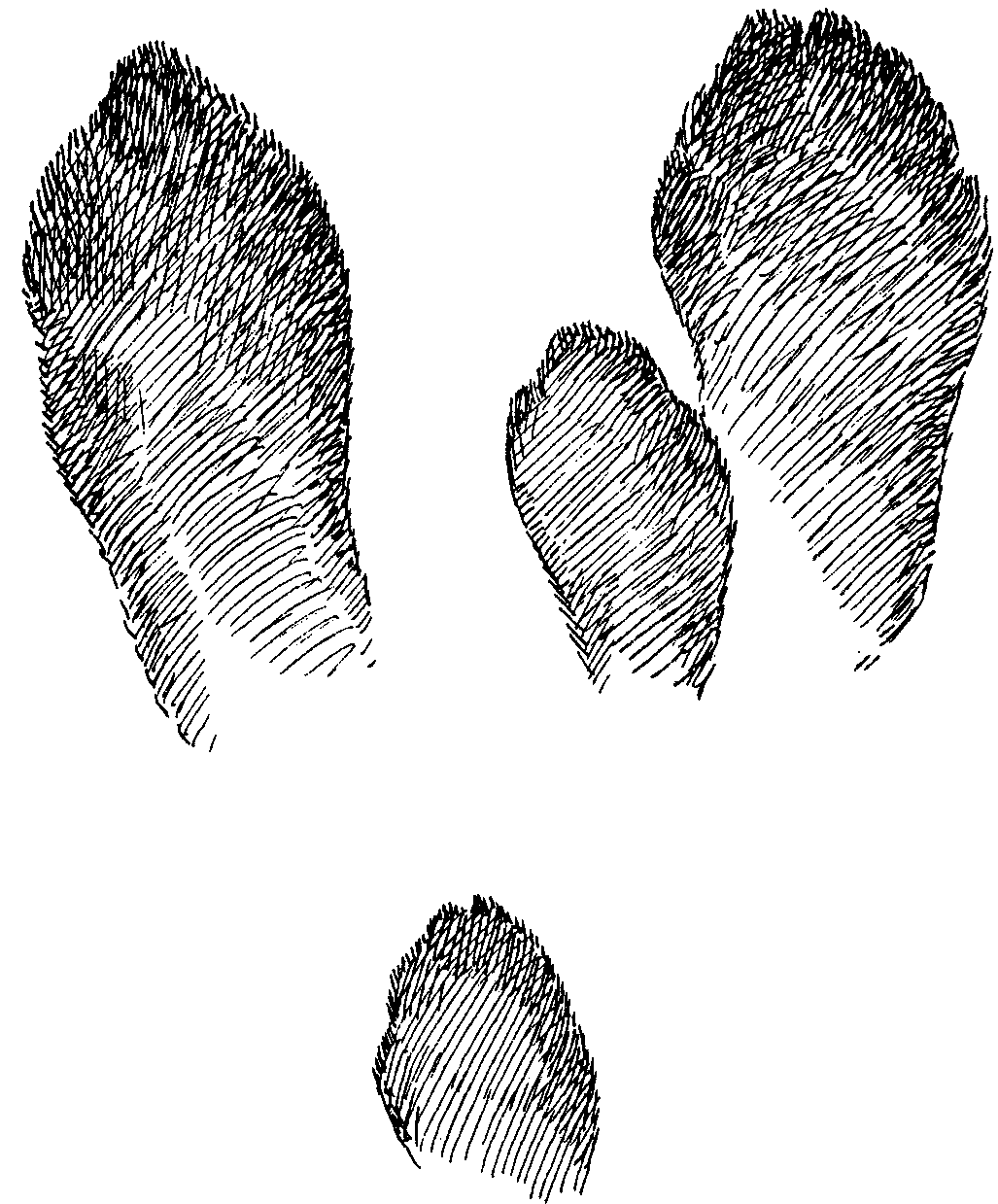

Рис.40. Отпечатки задней (вверху) и передней (внизу) лап выдры на сыром песке у реки. У передней лапы выдры меньший палец иногда не оставляет отпечатков, и след получается четырехпалый, как на этом рисунке. Мелкие следы справа – след прыжка выдры на сыром песке.

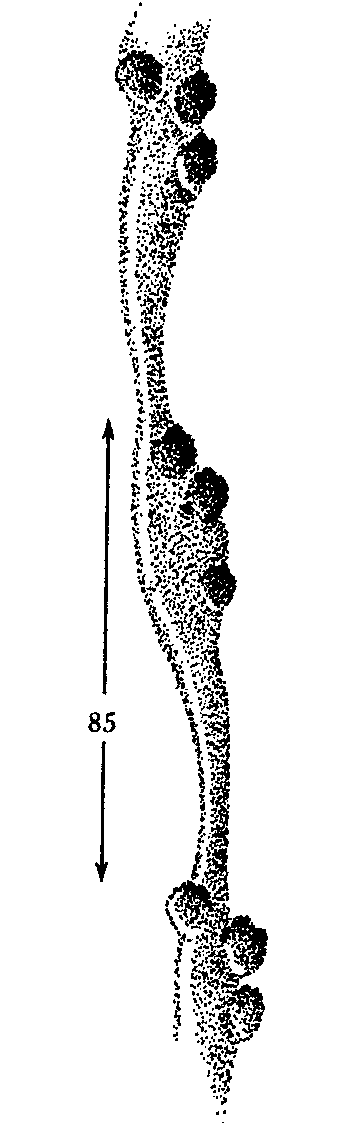

Рис.41. Следы прыжков небольшой выдры на неглубоком снегу. Отпечатки группами по три в каждом косом ряду соединены бороздой от волочившегося хвоста.

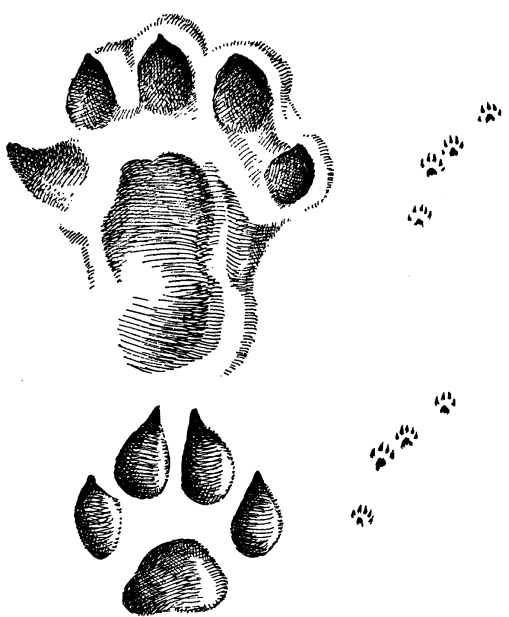

Рис.42. След норки европейской: слева – на песке;

справа и внизу – при прыжках на рыхлом снегу.

Рис.43. Следы небольшого горностая на мелком снегу и крупного (справа) при прыжках.

Рис.44. Следы небольшой ласки.

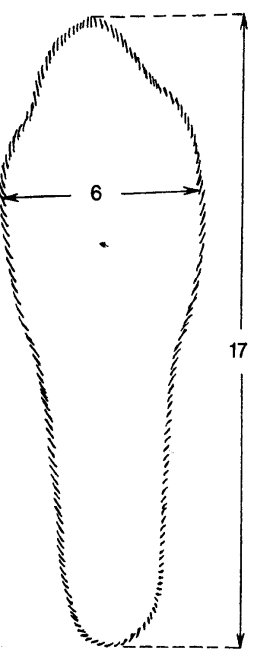

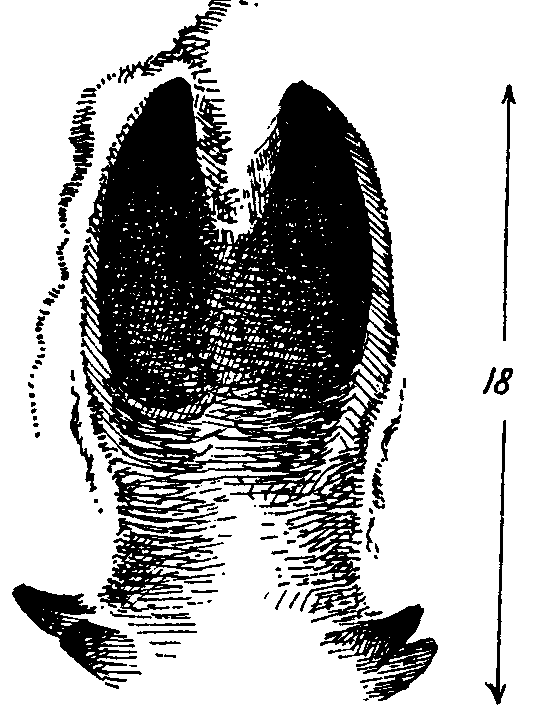

Рис.45. Отпечаток правой пары ног самки Рис. 46.След лося-быка (вверху) и лосихи

лося. Задняя нога полностью покрыла (внизу): 1 – на медленном ходу, 2 – на рыси, 3 –

след передней. на скаку.

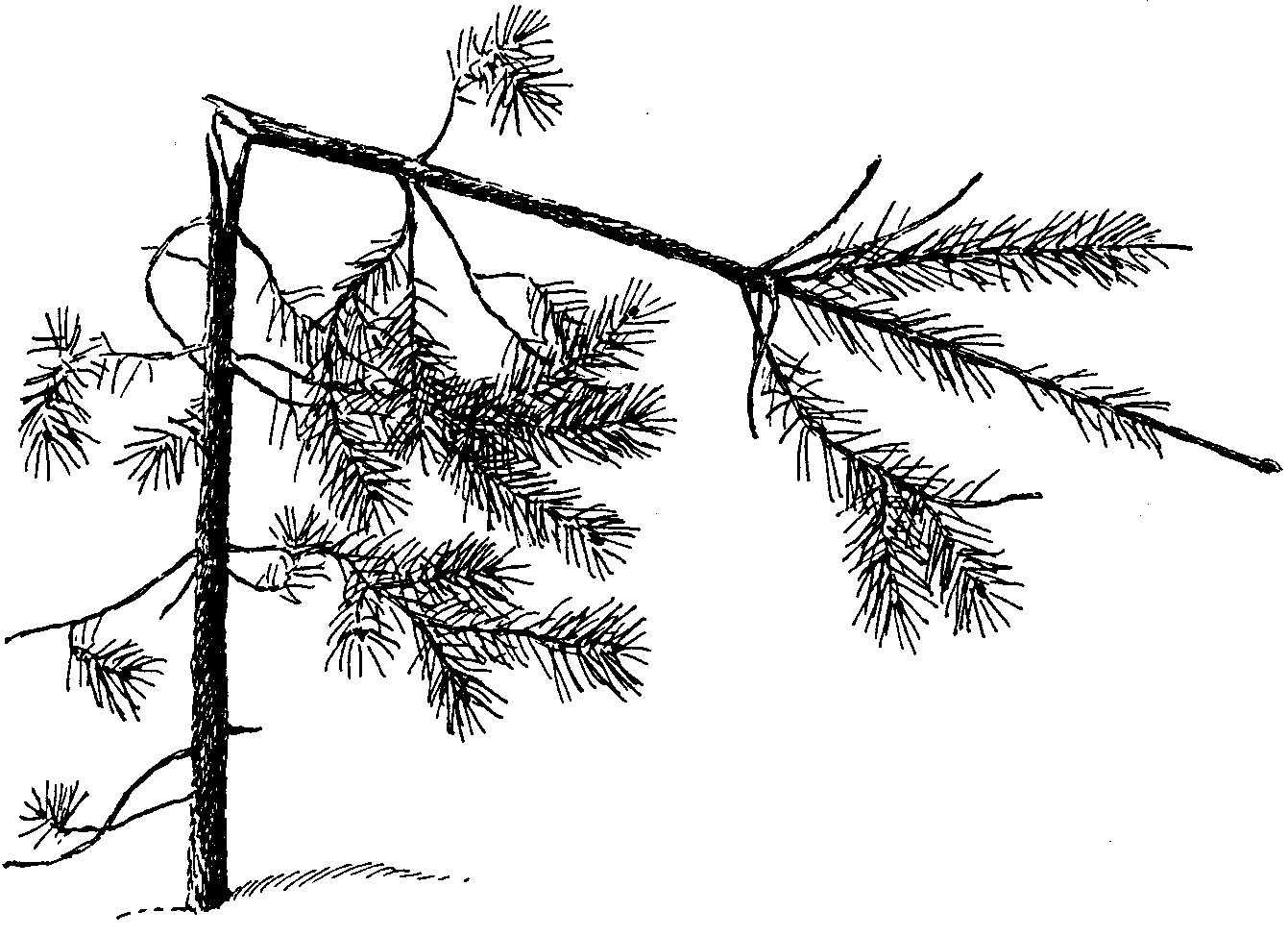

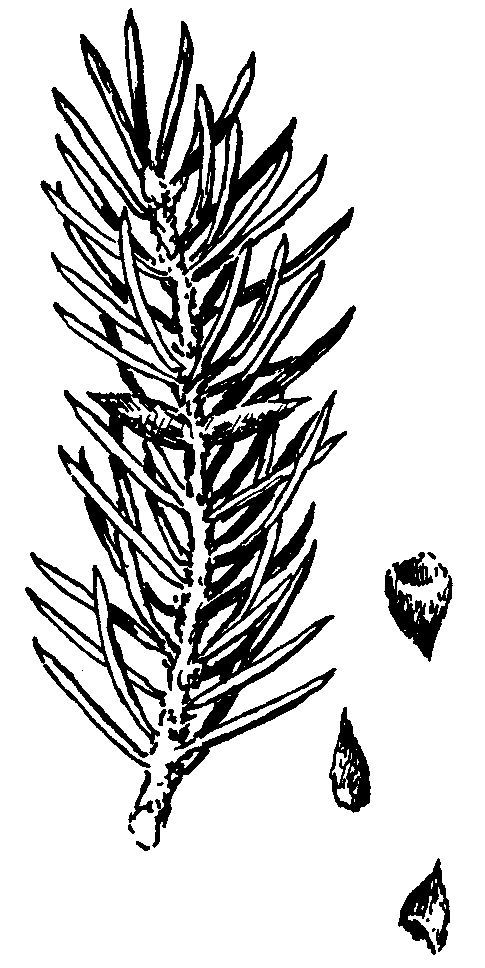

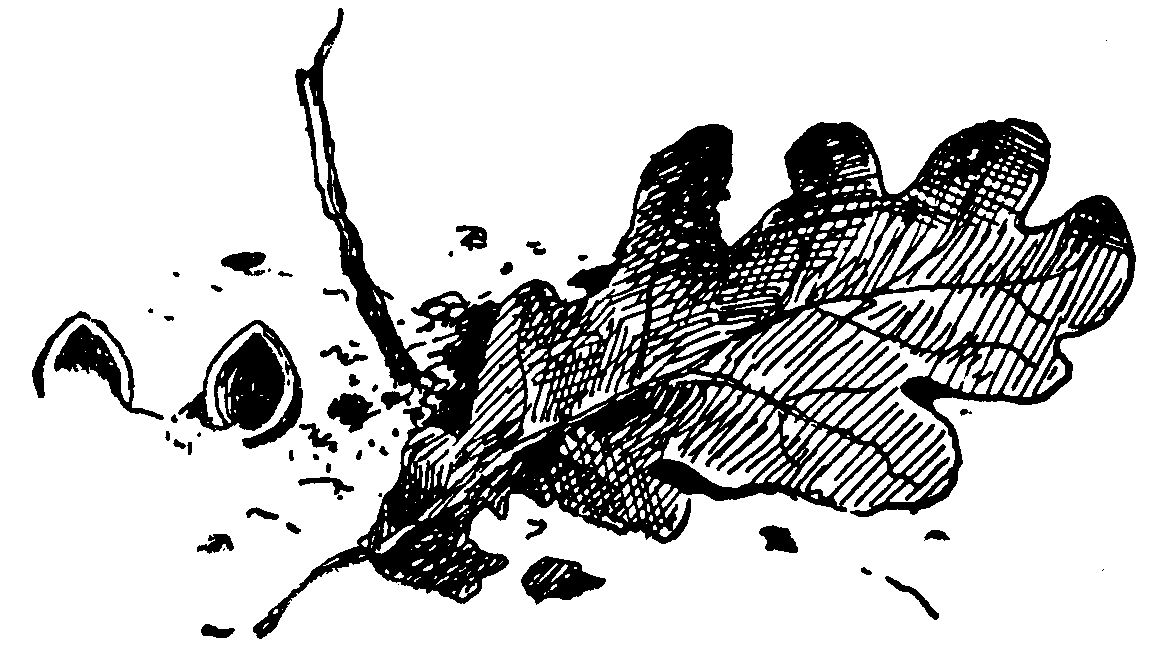

Рис. 47.Осина обглоданная лосем; молодая сосенка

сломанная и отчасти объеденная лосем; цветущая верхушка иван-чая, объеденная лосем.

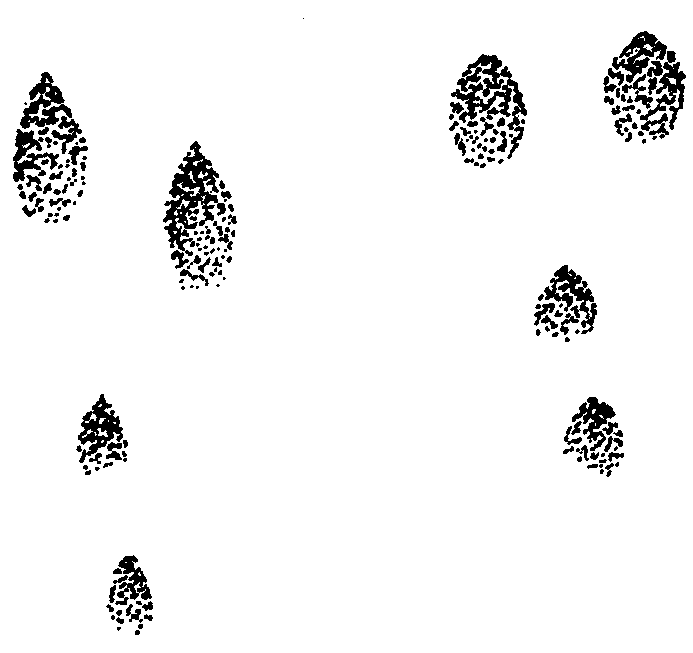

Рис. 48.Отпечаток правой Рис. 49.Следы поросенка дикой

пары ног кабана на илу. свиньи: вверху слева – в начале лета, вверху справа – в конце октября.

Рис. 50. Сверху – следы прыжков рыжей лесной полевки; снизу – лесной мыши. У обоих видов формы группы отпечатков – трапеция, следы задних ног располагаются впереди передних.

Рис 51. Следы рыжей лесной полевки, загрызавшей орешки липы.

Р

ис.

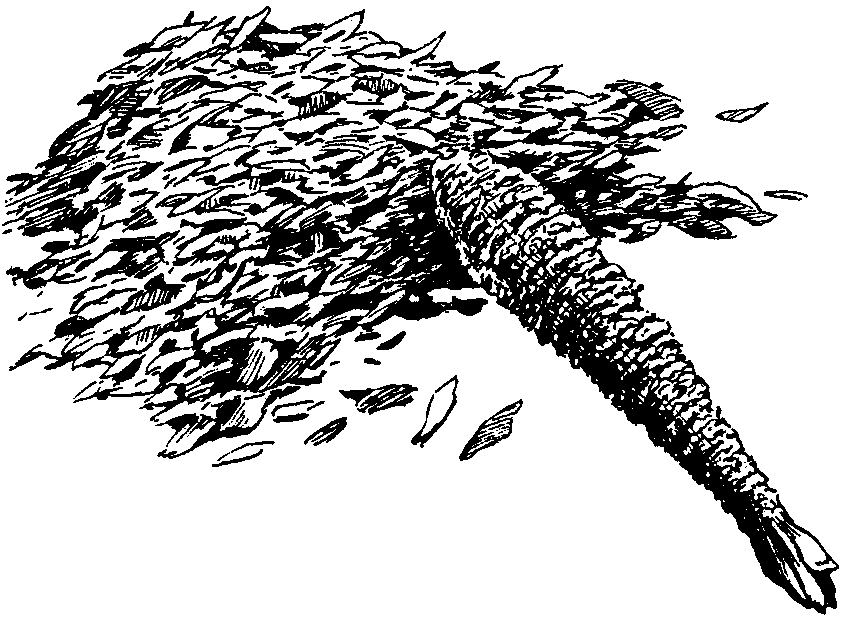

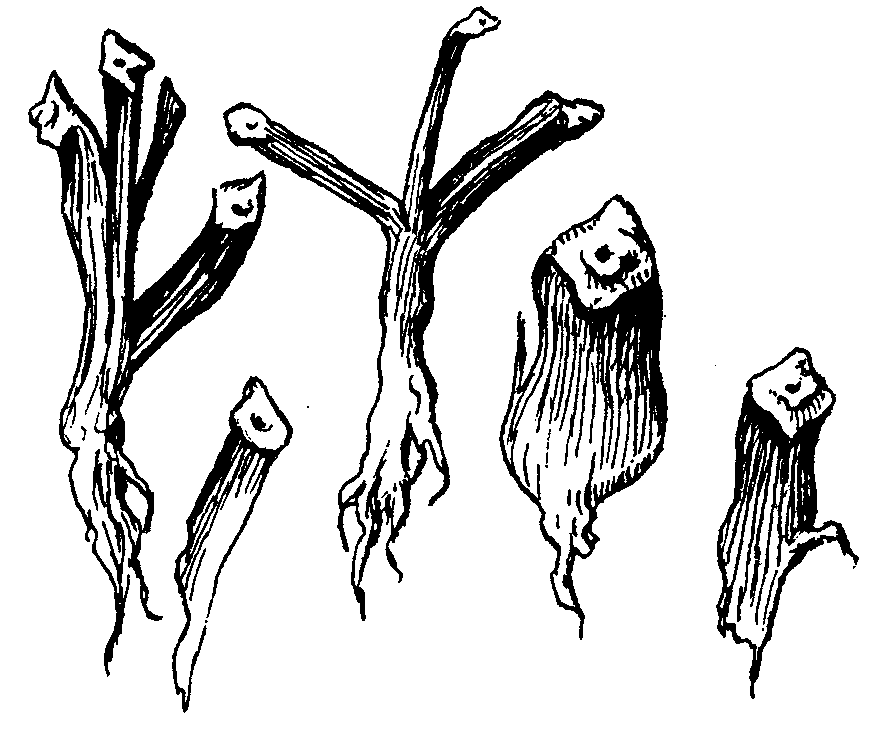

52.Стержень еловой Рис. 53.Сверху:

еловая шишка,

ис.

52.Стержень еловой Рис. 53.Сверху:

еловая шишка,

шишки, которой кормилась сброшенная клестом и

белка. Зверек срезает чешуи разгрызенная рыжими полевками.

у самого стержня шишки.

Справа: шишка из «станка» большого пестрого дятла.

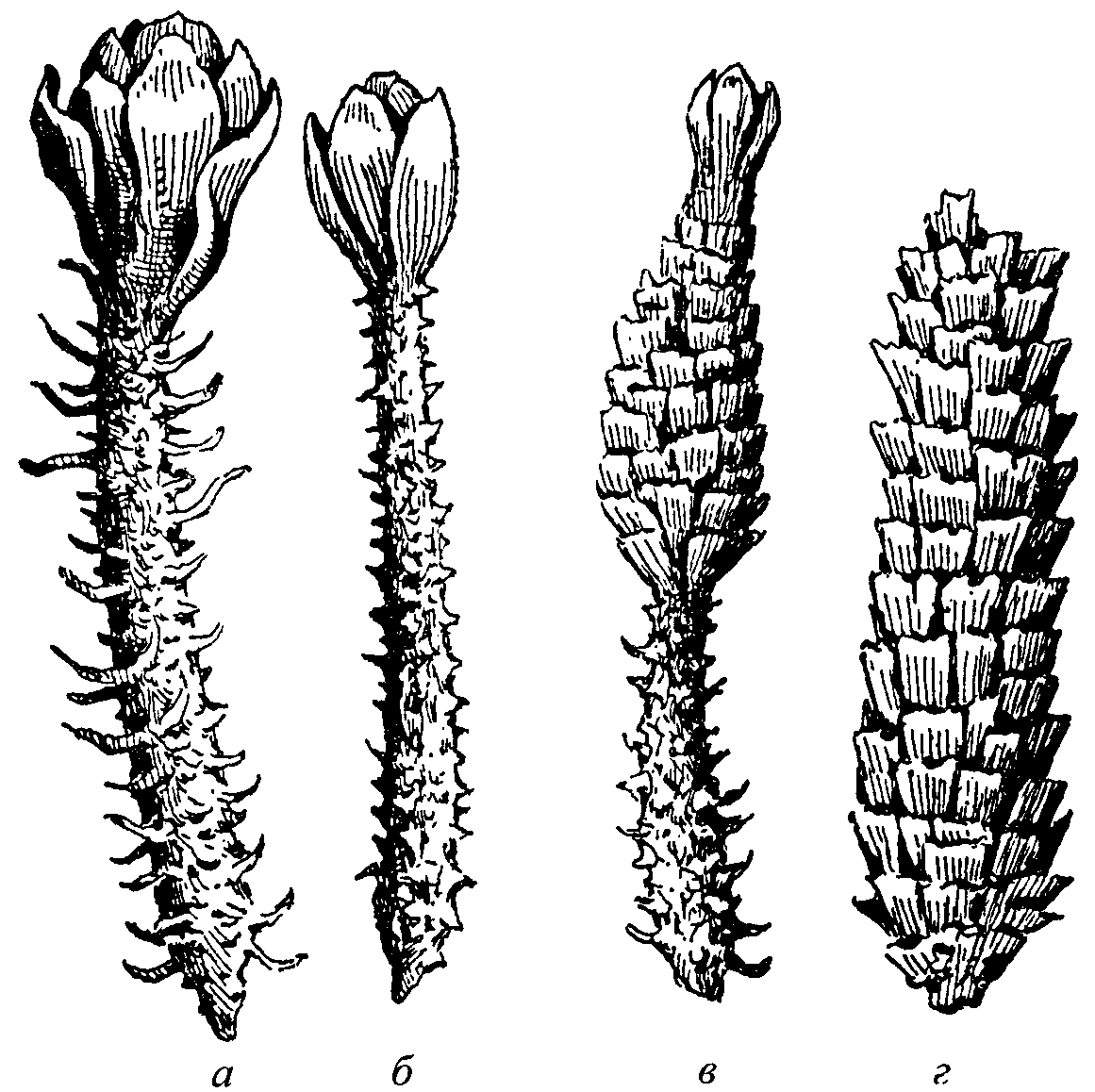

Р ис.54.

а, б – стержни еловых шишек, погрызенных

белкой; в – стержень еловой шишки,

сброшенной на землю клестами, которую

сначала грызла белка, а затем лесные

полевки; г – стержень, обработанный

лесными полевками.

ис.54.

а, б – стержни еловых шишек, погрызенных

белкой; в – стержень еловой шишки,

сброшенной на землю клестами, которую

сначала грызла белка, а затем лесные

полевки; г – стержень, обработанный

лесными полевками.

Рис.56. Скорлупки орехов, вырытых белкой из-под

Рис.55. Части сосновой шишки, снега и веточка ели, срезанная белкой при поедании погрызенной белками почек, из которых содержимое вынуто зверьком.