- •Курс, пеленг, курсовой угол. Перевод и исправление румбов.

- •Спасательные шлюпки и плоты. Действия при оставлении судна и способы выживания.

- •Эхолоты, устанавливаемые на судах и их принцип действия.

- •Морские единицы длины и скорости. Лаги, определение поправки и коэффициента лага.

- •Решение прямой и обратной геодезической задачи на плоскости.

- •Авторулевые «атр» и «аист».

- •Подбор звезд для определения места. Нанесение на звездный глобус положения планет и Луны.

- •Привязка и координирование береговых средств навигационного обеспечения

- •Гирокомпасы типа «Курс» и «Вега»

- •Изображение рельефа дна на мнк

- •Влияние внешних факторов на управляемость и маневренность судна.

- •Магнитный компас «кмо-т». Уничтожение девиации способом Эри. Составление таблиц остаточной девиации и корректировка в рейсе.

- •Понятие референц-эллипсоида. Особенности Меркаторской проекции, применяемой при создании мнк, Географические координаты и их разности.

- •Зональная система прямоугольных координат Гаусса-Крюгера

- •Лаги гидродинамические, индукционные, гидроакустические, доплеровские и корреляционные.

- •Дальность видимого горизонта, дальность видимости огней и предметов.

- •Основные линии и плоскости референц-эллипсоида.

- •Кодекс оспс.

- •Метод определения высот береговых знаков

- •Тормозной путь. Влияние водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и запаса воды под килем. Эффект проседания.

- •Судовые радиопеленгаторы. Радиопеленгование. Определение места. Оценка точности.

- •Содержание информации о маневренных характеристиках судна согласно требованиям имо. Лоцманская карточка.

- •Системы координат, используемые при выполнении промерных работ

- •Определение места судна по двум и трем пеленгам. Оценка точности.

- •Уклонение отвесных линий

- •Электронные карты (enc) и информационные картографические системы ecdis. Требования имо. Особенности навигационного оборудования судов, управляемых с мостика одним человеком.

- •Счисление пути с учетом дрейфа и течения. Оценка точности.

- •Главные радиусы кривизны земного эллипсоида

- •Технические характеристики судовой рлс. Использование рлс в навигационных целях. Определение места. Оценка точности.

- •Расчет плавания по ортодромии. Приближенные способы расчета.

- •Вычисление длины дуги меридиана и параллели

- •Средства автоматизированной прокладки (сарп). Требования имо.

- •Аналитическое счисление и его автоматизация.

- •Общие положения при решении прямой и обратной геодезической задачи на поаерхности эллипсоида.

- •Радиолокационные маяки-ответчики типа «ракон». Радиолокационные буи-ответчики сарт.

- •Несение ходовой навигационной вахты.

- •Руководство имо для торговых судов по поиску и спасению (iaмsar).

- •Снс gps «Navstar» и «Глонасс».

- •Несение вахты в порту и на якорной стоянке. (пднв-95, с поправками).

- •Взаимные нормальные сечения. Уравнение геодезической линии

- •Первичные действия после посадки на мель.

- •Система «Коспас-Сарсат». Аварийные буи «эпирб». Аварийные радиостанции.

- •Определение места по Солнцу. Оценка точности.

- •Действия по оказанию помощи терпящему бедствие судну и спасение людей после его гибели.

- •Обратная угловая засечка. Решение задачи Ганзена

- •Определение места по звездам и планетам. Оценка точности.

- •Обратная угловая засечка. Решение задачи Потенота

- •Определение координат промерного судна с берега прямой засечкой с берега.

- •Исходные данные: xa, ya, αAc, xb, yb, αBd

- •Измеряемые элементы: β 1 , β2

- •Неизвестные элементы: X , y

- •Определение поправки компаса.

- •Тропические циклоны и расхождение с ними.

- •Составление грузового плана

- •Выверка секстана

- •1. Проверка параллельности оптической оси зрительной трубы плоскости азимутального лимба

- •2. Проверка перпендикулярности большого зеркала плоскости азимутального лимба

- •3. Проверка перпендикулярности малого зеркала плоскости азимутального лимба

- •Поперечная равноугольная циллиндрическая проекция Гаусса

- •Международные документы по безопасной перевозке грузов

- •Судовой Хронометр. Измерение времени на судне. Гринвичское, международное, стандартное корректируемое, поясное, местное и судовое время.

- •Сигналы судовых тревог. Обязанности членов экипажа по тревогам. Аварийные партии, состав и снабжение. Тренировки членов аварийных партий и групп.

- •Контроль технического состояния судна. Классификационные общества технического надзора

- •Поправки, вводимые в измеренные глубины при выполнении промера мотодом эхолотирования

- •2. Определение поправок эхолота тарированием

- •3. Определение поправок эхолота суммированием частных поправок

- •Якорное устройство

- •Перевозка опасных грузов. Кодекс по перевозке опасных грузов (imdg-Code)

- •Определение подробности промера по геоморфологическому признаку

- •Грузовое устройство. Люковые закрытия. Оценка прочности. Правила технической эксплуатации.

- •Перевозка сыпучих грузов

- •Организация вахтенной службы при плавании в особых обстоятельствах

- •Особенности перевозки грузов на танкерах

- •Пособие «Океанские пути мира». Рекомендованные пути. Системы разделения движения. Принципы выбора пути перехода.

- •Обследование банок и мелководья

- •72. Международня конвенция о грузовой марке 1966г. Виды судовых грузовых марок. Запас плавучести

- •Международная Конвенция о грузовой марке 1966г.Виды грузовых марок.Запас плавучести.

- •Ковенция солас-74

- •Текущий контроль остойчивости судна. Удифферентовка и устранение крена с использованием суд. Документации и приборов

- •Предвычисление высоты уровней приливов и приливных течений по таблицам и картам

- •Международная конвенция по подготовке,дипломированию моряков и несению вахты(пднв 78/95)

- •Контроль общей и местной прочности с использованием судовой документации и приборов.

- •Правила округления глубин для нанесения на промерный планшет

- •Международная конвенция по защите морской среды от загрязнения (марпол73/78) и недопущения разлива нефтепродуктов (ойлпол)

- •Основные течения в Мировом океане.

- •Основные характеристики барических образований: циклонов, антициклонов, фронтов

- •Основыне судовые документы и документация судового мостика

- •Обеспечение непотопляемости аварийного судна.Операивная информация о непотопляемости

- •Система ограждения навигационных опасностей мамс

- •Определение среднего многолетнего уровня поста. Нуль уровенного поста. Нуль глубин.

- •Международный кодекс по управлению безопасностью судов и защите среды (мкуб).

- •Участки земной поверхности, которые можно заменить плоскостью без введения поправки за искажение

- •89. Информация капитану об остойчивости и прочности судна,ее использование при составлении грузового плана судна.

- •90. Кодекс Торгового Мореплавания Украины

Зональная система прямоугольных координат Гаусса-Крюгера

В проекции Гаусса вся поверхность Земли условно разделена на 60 зон меридианами, проведенными через 6o; форма зоны - сферический двуугольник; счет зон ведется от Гринвичского меридиана на восток. Средний меридиан зоны называется осевым; долгота осевого меридиана L0 любой зоны в восточном полушарии подсчитывается по формуле:

L0=6o*(n - 3o) (1.7)

а в западном - по формуле:

L0=360o - (6o*n - 3o),

где n - номер зоны.

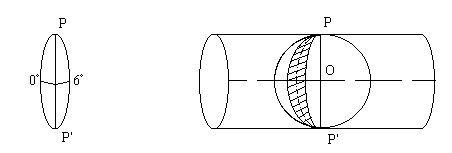

Рис. 1.10

Представим себе, что земной эллипсоид вписан в эллиптический цилиндр. Ось цилиндра расположена в плоскости экватора и проходит через центр эллипсоида (рис. 1.10). Цилиндр касается эллипсоида по осевому меридиану данной зоны. Вся поверхность зоны проектируется на поверхность цилиндра нормалями к эллипсоиду так, что изображение малого участка на цилиндре подобно соответствующему участку на эллипсоиде. Такая проекция называется конформной или равноугольной; в ней углы не искажаются, а длины линий искажаются по закону:

![]()

где: ΔS - величина искажения линии,

S - длина линии на эллипсоиде,

Y - удаление линии от осевого меридиана,

R - средний по линии радиус кривизны эллипсоида.

Для территории нашей страны искажения длин линий находятся в допустимых пределах для карт масштабов 1/10000 и мельче; для карт масштаба 1/5000 и крупнее приходится применять трехградусные зоны Гаусса.

Поверхность цилиндра разрезается и развертывается на плоскости; при этом осевой меридиан и экватор изображаются в виде двух взаимно перпендикулярных прямых линий. В точку их пересечения помещают начало прямоугольных координат зоны. За ось OX принимают изображение осевого меридиана зоны (положительное направление оси OX - на север), за ось OY принимают изображение экватора (положительное направление оси OY - на восток). При координате Y впереди пишут номер зоны; для исключения ее отрицательных значений условились, что в начале координат значение координаты Y равно 500 км.

Лаги гидродинамические, индукционные, гидроакустические, доплеровские и корреляционные.

В настоящее время на судах морского транспортного флота применяются индукционные, гидродинамические и радиодоплеровские лаги, измеряющие скорость относительно воды.

Индукционные лаги. Их действие основано на свойстве электромагнитной индукции. Согласно этому свойству при перемещении проводника в магнитном поле в проводнике индуктируется э.д.с., пропорциональная скорости его перемещения.

С помощью специального магнита под днищем судна создаётся магнитное поле. Объём воды под днищем, на который воздействует магнитное поле лага, можно рассматривать как множество элементарных проводников электрического тока, в которых индуктируется э.д.с.: значение такой э.д.с. позволяет судить о скорости перемещения судна.

Эксплуатируемые на судах морского флота индукционные лаги ИЭЛ-2 и ИЭЛ-2М построены по одинаковой схеме: они измеряют только продольную составляющую относительной скорости; выступающих за корпус судна частей нет. Серийно изготовляется в настоящее время только лаг ИЭЛ-2М. Лаг ИЭЛ-2 снят с производства в 1980 г. Лаг ИЭЛ-2М может устанавливаться на всех морских судах, включая ледоколы и суда на подводных крыльях.

Рекомендации по эксплуатации заключаются в следующем. С обрастанием корпуса судна лаги ИЭЛ-2 и ИЭЛ-2М начинают давать заниженные показания.

В схемы лагов ИЭЛ-2 и ИЭЛ-2М включён фильтр, усредняющий их показания. Поэтому при измерении судном скорости лаг фиксирует это изменение с некоторым запаздыванием.

Гидродинамические лаги. Принцип действия основан на измерении гидродинамического давления, создаваемого скоростным напором набегающего потока воды при движении судна.

Поправка гидродинамического лага, как правило, нестабильна. Основными причинами, обуславливающими её изменения во время плавания, являются дрейф судна, дифферент, обрастание корпуса, качка и изменением района плавания.

Рассчитать изменение поправки лага от влияния первых трёх причин не представляется возможным.

Абсолютные лаги. Под абсолютными понимаются лаги, измеряющие скорость судна относительно грунта. Разработанные в настоящее время абсолютные лаги являются гидроакустическими и делятся на доплеровские и корреляционные.

Гидроакустические доплеровские лаги (ГДЛ).

Принцип работы ГДЛ заключается в измерении доплеровского сдвига частоты высокочастотного гидроакустического сигнала, посылаемого с судна и отражённого от поверхности дна.

Результирующей информацией являются продольная и поперечная составляющей путевой скорости. ГДЛ позволяет измерить их с погрешностью до 0.1% . Разрешающая способность высокоточных ГДЛ составляет 0,01 - 0,02 уз.

При установке дополнительной двух лучевой антенны А2 (см. рис.) ГДЛ позволяет контролировать перемещение относительно грунта носа и кормы, что облегчает управление крупнотоннажным судном при плавании по каналам, в узкостях и при выполнении швартовых операции.

Большинство существующих ГДЛ обеспечивают измерение абсолютной скорости при глубинах под килём до 200-300 м. При больших глубинах лаг перестаёт работать или переходит в режим измерения относительной скорости, т.е. начинает работать от некоторого слоя воды как относительный лаг.

Антенны ГДЛ не выступают за корпус судна. Для обеспечения их замены без докования судна они устанавливаются в клинкетах.

Источниками погрешности ГДЛ могут быть: погрешность измерения доплеровской частоты; изменение углов наклона лучей антенны; наличие вертикальной составляющей скорости судна. Суммарная погрешность по этим причинам у современных лагов не превышает 0.5%.

Корреляционные лаги. Принцип действия гидроакустического корреляционного лага(ГКЛ) заключается в измерении временного сдвига между отражённым от грунта акустическим сигналом, принятым на разнесенные по корпусу судна антенны.

На глубинах до 200 м ГКЛ измеряет скорость относительно грунта и одновременно указывает глубину под килём. На больших глубинах он автоматически переходит на работу относительно воды.

Достоинствами ГКЛ по отношению к ГДЛ являются независимость показаний от скорости распространения звука в воде и более надёжная работа на качке.

Гидроакустический лаг (ТАЛ) - лаг, основанный на использовании законов распространения акустических волн в воде.

Гидродинамический лаг (ГЛ) - лаг, определяющий скорость судна в зависимости от динамического давления воды, обтекающей судно при его движении.

Индукционный лаг (ЛИ) - лаг, определяющий скорость судна в зависимости от электродвижущей силы, индуктируемой в потоке воды, обтекающем судно при его движении.

Доплеровский лаг (ДЛ) - лаг, основанный на использовании эффекта Доплера.