- •Электронная техника

- •230101 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

- •Часть 2

- •Содержание

- •Раздел 1 Электронные приборы

- •Раздел 2 Источники питания и преобразователи

- •Введение

- •Лабораторная работа № 8 Исследование фотоэлементов с внешним фотоэффектом

- •1 Пояснение к работе

- •Лабораторная работа № 9 Исследование приборов для отображения информации

- •1. Пояснение к работе

- •Лабораторная работа № 10 Исследование характеристик основных схем выпрямителей

- •1 Пояснение к работе

- •2. Основные характеристики выпрямителей

- •3.1 Указания по выполнению работы

- •3.2 Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 11 Исследование маломощных выпрямителей и сглаживающих фильтров

- •1 Пояснение к работе

- •2. Запустить программу electronics workbench. Создать файл lab11.Cir.

- •Лабораторная работа № 12 Исследование тиристорных управляемых выпрямителей

- •1. Пояснение к работе

- •1.2 Управляемые выпрямители

- •3. Запустить программу electronics workbench. Создать файл lab12.Cir. Собрать схему согласно рисунку 12.7.

- •4. Порядок проведения работы.

- •Лабораторная работа № 13 Исследование резонансного автономного инвертора

- •1. Пояснение к работе

- •Запустить программу electronics workbench. Создать файл lab13.Cir. Собрать схему резонансного инвертора согласно рисунку 13.8.

- •Лабораторная работа № 14 Исследование компенсационного стабилизатора напряжения

- •1 Пояснение к работе

- •Литература Основная

- •Дополнительная

Лабораторная работа № 13 Исследование резонансного автономного инвертора

Цели работы:

учебные:

- ознакомиться с классификацией и принципом действия основных типов автономных инверторов;

- изучить свойства и особенности автономных инверторов;

- экспериментально исследовать схему резонансного автономного инвертора;

воспитательные:

- формирование умения четко организовывать самостоятельную работу;

- формирование осознанных мотивов учения;

- развивать познавательный интерес к электронной технике;

Время выполнения – 2 часа.

Место выполнения работы – компьютерный класс на 11 компьютеров.

Оснащение работы:

- ПК с минимальным набором технического оснащения;

- Windows XP, MS Office;

- программный комплекс Electronics Workbench для разработки радиоэлектрон-ных устройств;

- Усатенко С.Т., Каченюк Т.К., Терехова М.В. Выполнение электрических схем по ЕСКД. Справочник. – М.: Издательство стандартов, 1989.

1. Пояснение к работе

Для питания радиоэлектронной аппаратуры вне промышленной сети переменного тока широко используют различные схемы инверторов, преобразующих постоянное напряжение первичного источника электроэнергии (аккумулятора, дизель –генератора, солнечной батареи и т. п.) в синусоидальное с требуемыми параметрами. Одним из перспективных видов преобразователей, реализующих указанную задачу, являются резонансные инверторы (РИ), принцип действия которых основан на импульсном возбуждении последовательного колебательного контура на частоте резонанса. Синусоидальный характер тока обеспечивает таким устройствам ряд преимуществ по сравнению с другими классами преобразователей: минимальные потери энергии на коммутацию силовых ключей; высокая надежность работы; малый уровень высокочастотных помех и перенапряжений на элементах; уменьшении несимметрии рабочих контуров в смежных полупериодах; возможность применения в инверторе ключей с неполной управляемостью, например, тиристоров и т. д. Кроме того, работа в

режиме резонанса напряжений последовательного колебательного контура позволяет получить повышенное выходное напряжение относительно входного без применения трансформатора.

Резонансный инвертор – обобщенное название высокочастотных импульсных устройств, применяемых во многих источниках питания

АИР обычно выполняют однофазными (преимущественно по мостовой схеме) с использованием однооперационных тиристоров. Конденсатор в АИР может включаться параллельно нагрузке или последовательно с ней. В зависимости от этого различают параллельные и последовательные АИР. Процессы, протекающие в АИР, характеризуются колебательным (резонансным) перезарядом конденсатора в цепи с индуктивностью, в которую может входить индуктивность нагрузки.

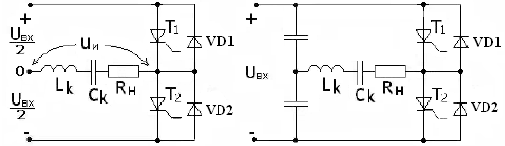

1.1 Схема полумостового последовательного резонансного инвертора на тиристорах с диодами обратного тока приведена на рисунке 13.1 для случая доступности средней точки источника входного напряжения 13.1а и вариант с расщепленным фильтровым конденсатором, когда средняя точка источника недоступна 13.1б.

а) б)

Рисунок 13.1 - Схема полумостового последовательного

резонансного инвертора

а) со средней точкой источника входного напряжения

б) с недоступной средней точкой источника питания

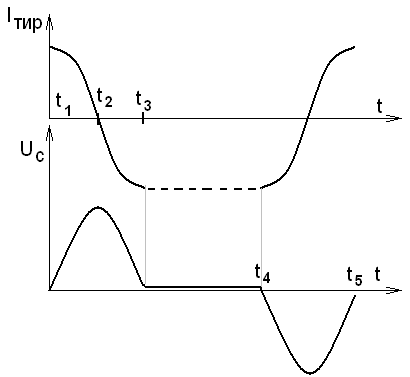

Работают схемы аналогично. Сначала рассмотрим случай установившегося режима, когда частота импульсов управления тиристорами ниже частоты резонанса контура LкCк и он работает в режиме прерывистого тока (Рисунок 13.2).

Рисунок 13.2 – Временные диаграммы при режиме прерывистого тока

В момент времени t1 включается тиристор Т1 и конденсатор Ск заряжает

ся в колебательном режиме до напряжения, близкого к двойному напряжению источника входного напряжения Uвх/2. В момент времени t2 зарядная полуволна тока через тиристор спадает до нуля и он закрывается. Конденсатор на интервале t2 - t3 разряжается в колебательном режиме через диод обратного тока VD1 на источник входного напряжения Uвх. Величина остаточного напряжения на конденсаторе в момент времени t3 зависит от соотношения волнового сопротивления колебательного контура ρк и сопротивления нагрузки. В установившемся режиме оно равно взятому с обратным знаком начальному напряжению на конденсаторе в момент времени t1.

В момент времени t4 включается тиристор Т2 и происходят аналогичные процессы перезаряда конденсатора в отрицательную полярность через тиристор Т2 и диод VD2.

В рассмотренном режиме прерывистого тока нагрузки включение и выключение тиристоров и диодов происходит при нулевых токах через них, что

снижает потери на коммутацию. Время, предоставляемое на восстановление управляющих свойств тиристоров, равно времени протекания тока через дио-

ды обратного тока (интервал t2 - t3). Действующее или среднее по модулю выходное напряжение регулируют длительностью “бестоковых” пауз, что достигается изменением частоты импульсов управления тиристорами. Такое регулирование связано с ухудшением качества выходного напряжения и обычно приемлемо, только если выходное напряжение инвертора подвергается дальнейшему преобразованию, обычно выпрямлению и фильтрации на стороне постоянного тока.

Качество выходного напряжения можно улучшить при режиме работы

с непрерывным током нагрузки, временные диаграммы для этого случая показаны на рисунке 13.3.

Рисунок 13.3 - Временные диаграммы при режиме работы с непрерывным током нагрузки

Здесь включение тиристора Т2 в момент t3 происходит раньше спада тока до нуля в диоде D1, что возможно, так как к тиристору Т2 при проводящем диоде D1 приложено прямое напряжение Uвх. Уменьшение временного интервала t2t3 приводит к увеличению остаточного напряжения на конденсаторе в момент его перезаряда в обратную полярность, что, естественно, вызовет рост амплитуды напряжения на конденсаторе. Значит, и в режиме непрерывного тока нагрузки регулирование частоты выходного напряжения инвертора будет регулировать величину выходного напряжения без того искажения формы, которое присуще режиму прерывистого тока.