- •Лекция I. Предмет, объект и задачи ландшафтоведения

- •1. Введение. Общее понятие о ландшафте.

- •2. Ландшафтоведение, как отрасль физической географии, изучающая природно-территориальные комплексы географической (ландшафтной) оболочки Земли.

- •3. История становления ландшафтоведения как самостоятельной отрасли физической географии. Введение.

- •Ландшафтоведение, как отрасль физической географии, изучающая природно-территориальные комплексы географической (ландшафтной) оболочки Земли.

- •История становления ландшафтоведения как самостоятельной отрасли физической географии

- •Лекция 2. Морфологическая структура ландшафта

- •1. Общее понятие о морфологической структуре ландшафта.

- •2. Характеристика морфологических элементов ландшафта. Общее понятие о морфологической структуре ландшафта

- •Характеристика морфологических элементов ландшафта

- •Лекция 3. Функциональная структура, динамика и саморегулирование ландшафта. Классификация ландшафтов.

- •1. Общее понятие о функциональной структуре ландшафта.

- •2. Динамика и саморегулирование ландшафта.

- •3. Классификация ландшафтов. Общее понятие о функциональной структуре ландшафта.

- •Динамика, саморегулирование и эволюция ландшафтов

- •Классификация ландшафтов

- •Лекция №4 Физико-географическое и ландшафтное районирование территории Псковской области.

- •1. Физико-географическое районирование территории Псковской области и основные характеристики ее природных компонентов.

- •2. Ландшафтное районирование Псковской области. Физико-географическое районирование Псковской области и основные характеристики ее природных компонентов.

- •Геологическое строение и рельеф Псковской области

- •Особенности орографии Псковской области

- •Особенности климатических условий Псковской области

- •Особенности почвенного покрова Псковской области

- •Особенности растительности Псковской области

- •Ландшафтное районирование территории Псковской области

- •Ландшафты подзоны южной тайги

- •Ландшафтные районы подзоны подтайги

- •Литература

Классификация ландшафтов

Каждому ландшафту свойственна индивидуальность в связи с этим, как подчеркивал Л.С. Берг, каждый ландшафт неповторим ни во времени, ни в пространстве. Два одинаковых ландшафта найти на Земле невозможно уже потому, что географическое положение территории индивидуально и не повторяется. Отсюда нельзя отыскать второй ландшафт с точно таким же геологическим фундаментом, рельефом и климатом.

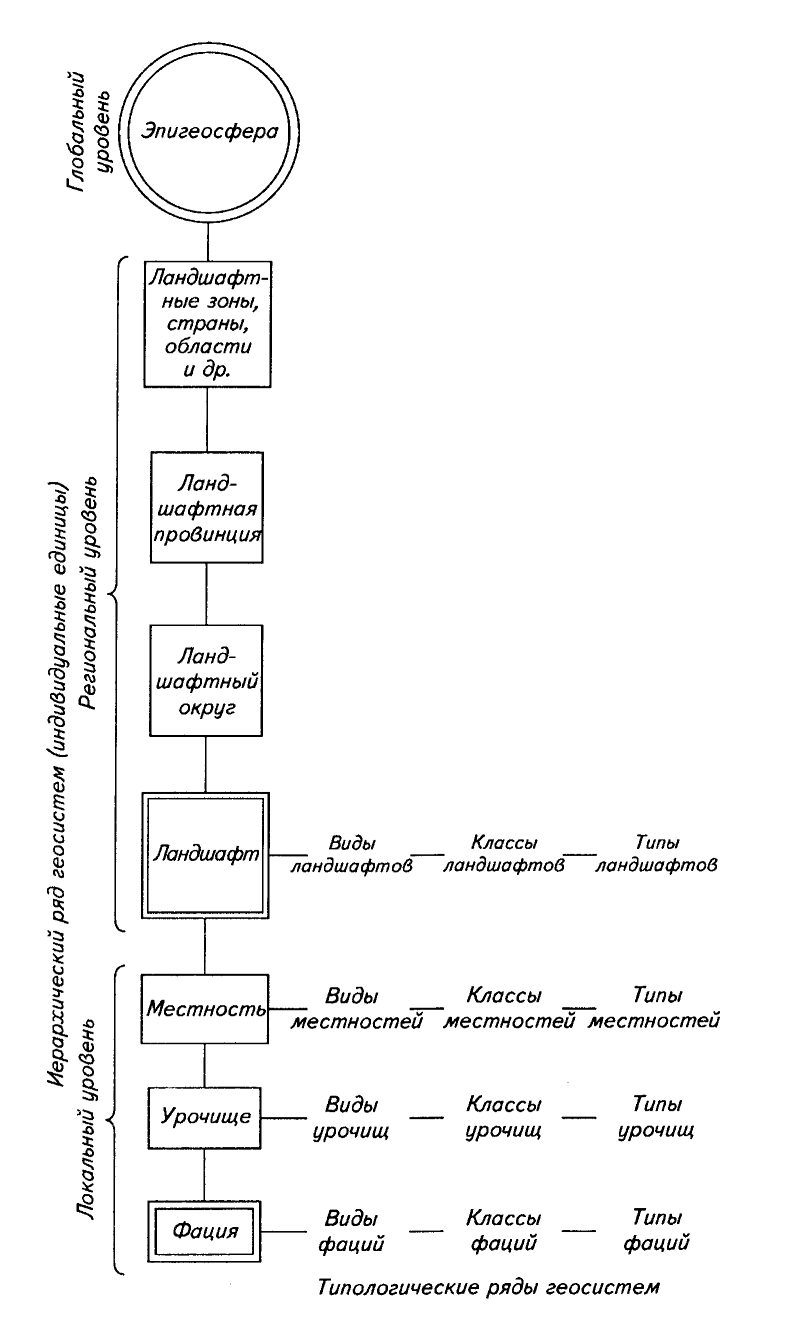

Изучение различных групп ландшафтов завершается их классификацией, что позволяет теоретически осмыслить и обобщить закономерности развития, строения, функционирования, размещения ландшафтов в пространстве. В ландшафтоведении разработаны две классификационные модели: иерархическая классификация, от фации до ландшафтной оболочки Земли, где логическим основанием является соотношение части и целого; типологическая классификация, где любая природная система – индивид, а логической основой здесь уже служит соотношение особенного, индивидуального и общего, типического.

Типологическая классификация рассматривает разные таксономические геосистемы: фации, подурочища, урочища, местности, ландшафты. Исходными факторами при классификации ландшафтов служат: тепло- и влагообеспеченность, влагооборот, биологический круговорот веществ, почвообразование, продуцирование биомассы. После классифицирования ландшафтов их систематизируют в соподчиненные типологические совокупности ландшафтов региона, то есть систематизируют ландшафтное устройство определенной территории.

При систематизации ландшафтов может быть использовано множество классификационных признаков, относящихся к их генетическому сходству, структурно-функциональной общности, а также к ландшафтнообразующим факторам и закономерностям формирования и размещения ландшафтов.

Как известно, важнейшие процессы функционирования ландшафтов, такие как влагооборот, почвообразование и биогенный круговорот веществ, сезонная динамика и др., определяются тепло- и влагообеспеченностью, т.е. поступлением в ландшафт солнечной энергии и активной влаги. Распределение же тепла и влаги и их соотношение зависят прежде всего от широтной зональности, затем от секторности и высотной ярусности ландшафтов. Эти три важнейшие закономерности ландшафтообразования должны, очевидно, служить исходными «координатами» для классификации ландшафтов.

С другой стороны, немаловажное ландшафтообразующее значение имеет твердый фундамент ландшафта с присущим ему рельефом, который, несомненно, должен выступать одним из главных классификационных критериев.

В качестве высшей классификационной категории ландшафтов Земли считают отдел ландшафтов. В основе этого таксона рассматривают показатель тип контакта и взаимодействия геосфер (литосферы, гидросферы, атмосферы) по вертикали. Выделяют четыре отдела ландшафтов: наземные (субаэральные), земноводные (речные, озерные, шельфовые), водные (моря, океаны), донные (морские, океанические).

Наземные ландшафты группируются по разрядам в зависимости от теплообеспеченности географических поясов. Например, наземные ландшафты Северного полушария состоят из разрядов: арктических, субарктических, бореальных, суббореальных, субтропических, тропических, субэкваториальных и экваториальных ландшафтов.

К следующей классификационной единице относится подразряд. Он характеризует специфику атмосферной циркуляции географических поясов. Например, рассматривая бореальные ландшафты России с запада на восток, по этому признаку выделяют: умеренно континентальные, континентальные, резко континентальные, приокеанические ландшафты.

Далее в классификации выделяют такую единицу как семейство ландшафтов, отражающую группировку ландшафтов в дифференцированных физико-географических странах. Например, бореальные ландшафты восточно-сибирского семейства или бореальные ландшафты западно-сибирского семейства, или восточно-сибирского.

Классы характеризуют равнинные и горные ландшафты и выделяются в пределах разрядов, подразрядов, семейств. Классы равнинных ландшафтов включают подклассы – возвышенные, низменные, низинные ландшафты. Классы горных ландшафтов включают следующие подклассы ландшафтов – предгорные, низкогорные, среднегорные, высокогорные, межгорно-котловинные. Классы и подклассы ландшафтов отражают высотную ярусность ландшафтов.

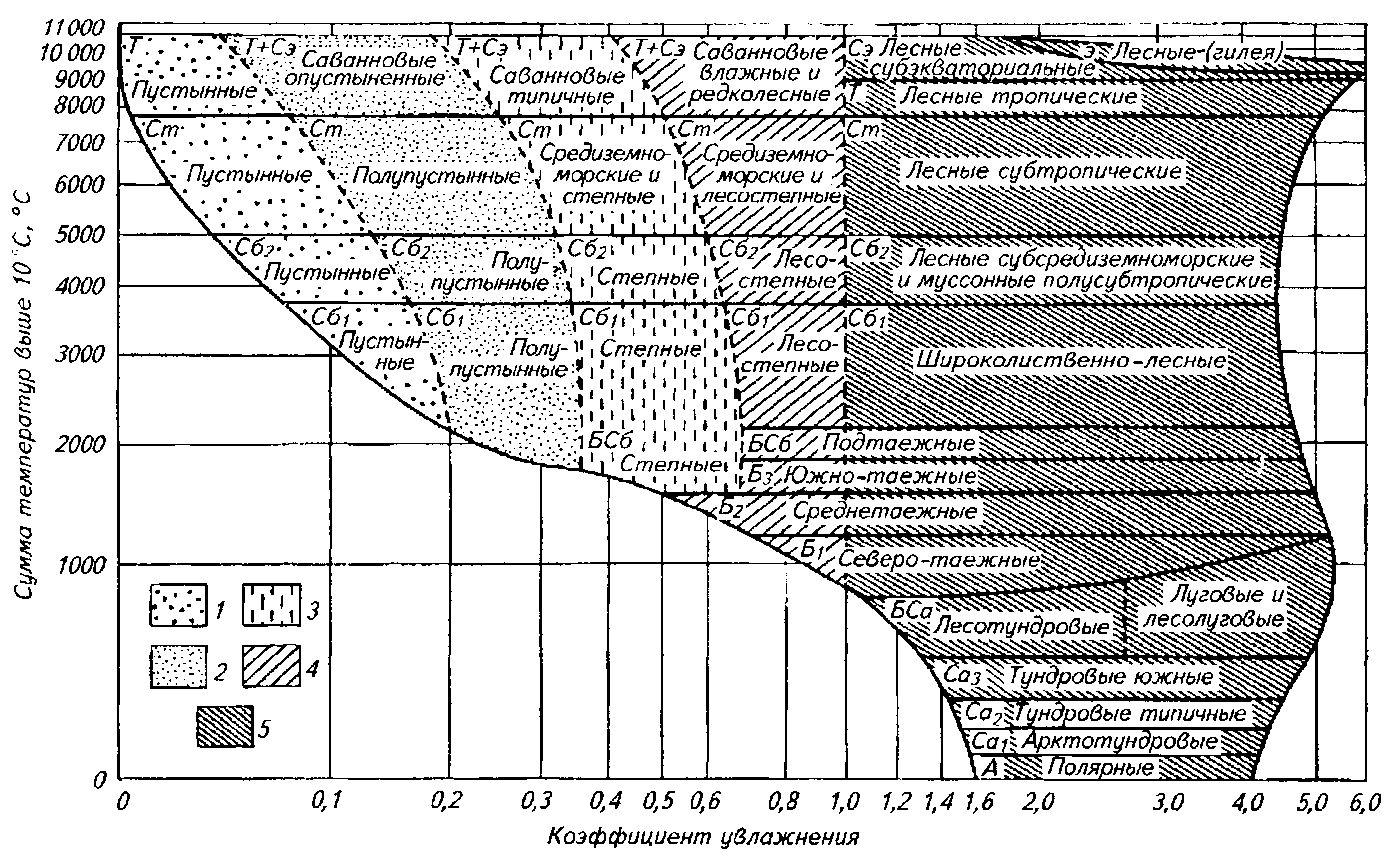

Тип ландшафта отражает зональность природной геосистемы и близок к зональному типу почв, так как почва – «зеркало» ландшафта, продукт его функционирования. Помимо почвенных характеристик тип ландшафта учитывает и геоботаническую специфику. Например, бореальные и суббореальные умеренно-континентальные восточно-европейские равнинные ландшафты включают типы лесной, широколиственной, лесостепной, степной, полупустынной, пустынной растительности (рис. 3.1).

Ландшафты разных типов сменяются в пространстве, как правило, постепенно, границы между ними размыты, притом характерные их черты выражены наилучшим образом в центре соответствующей зоны, к периферии же появляются признаки перехода к соседним зонам. Тип ландшафта по классификации подразделяют на подтипы в соответствии с подтипами почв и подклассами растительности. Например, таежный тип образован подтипами северотаежных, среднетаежных, южнотаежных ландшафтов.

В силу постепенности смены зональных типов и наличия многочисленных переходных образований (лесотундровые, лесолуговые, подтаежные и др. ландшафты) установить различия в объеме типа и подтипа ландшафтов бывает затруднительно, и таксономическая принадлежность переходных образований нередко вызывает споры.

Рис. 3.1. Типы ландшафтов Земли в зависимости от теплообеспеченности и увлажнения (по А.Г. Исаченко)

Зональные ряды типовландшафтов-аналогов по теплообеспеченности: А – арктические и антарктические; Са – субарктические (Са1 – северные, Са2 – типичные, Са3 – южные); БСа – бореально-субарктические; Б – бореальные (Б1 – северные, Б2 – типичные, Б3 – южные); БСб – бореально-суббореальные; Сб – суббореальные (Сб1 – типичные, Сб2 – переходные к субтропическим); Ст – субтропические; Т – тропические; Сэ – субэкваториальные; Э – экваториальные; Ряды типов ландшафтов – аналогов по увлажнению: 1 – экстрааридные, 2 – аридные, 3 – семиаридные, 4 – семигумидные, 5 – гумидные.

Род ландшафтов характеризует морфологию и генезис рельефа ландшафтов, литологические свойства поверхностных пород выражены в подроде ландшафтов. Например, в равнинных ландшафтах по роду выделяют ландшафты крупных речных долин и междуречий, представленных моренными, водно-ледниковыми, древнеаллювиальными, эоловыми отложениями.

Определяющим критерием на нижних ступенях ландшафтной классификации является твердый фундамент ландшафта, то есть его структурные особенности, литологический состав пород и формы рельефа. Через фундамент раскрываются и существенные генетические черты ландшафта. Учет этого критерия позволяет выделить виды ландшафтов. Ландшафты одного и того же вида характеризуются наибольшим сходством в генезисе, наборе компонентов, структуре, и в частности, в морфологическом строении

В результате классификации каждый ландшафт получает многоступенчатую типологическую углубленную идентификацию (таблица 3.1).

Таблица 3.1.

Структурно-генетическая классификация ландшафтов по В.А. Николаеву

Таксон |

Основание деления |

Примеры ландшафтов |

Отдел |

Тип контакта и взаимодействия геосфер |

Наземные, земноводные, водные, подводные |

Разряд |

Термические параметры географических поясов |

Арктические, субарктические, бореальные, суббореальные, субтропические |

Подразряд |

Континентальность, секторные климатические различия |

Приокеанические, умеренно континентальные, континентальные, резко континентальные |

Семейство |

Региональная локализация на уровне физико-географических стран |

Бореальные, умеренно континентальрные – восточно-европейские, суббореальные, континентальные западно-сибирские, туранские |

Класс |

Морфоструктуры мегарельефа |

Равнинные, горные |

Подкласс |

Морфоструктуры макрорельефа |

Равнинные: возвышенные, низменные, низинные. Горные: низкогорные, среднегорные, высокогорные. |

Тип |

Типы почв и классы растительных формаций |

Таежные, смешанно-лесные, широколиственные, лесостепные, степные, полупустынные, пустынные |

Подтип |

Подтипы почв и подклассы растительных формаций |

Северотаежные, среднетаежные, южно-таежные, степные, луговые, болотные, солончаковые |

Род |

Морфология и генезис рельефа (генетический тип рельефа) |

Холмистые моренные, пологоволнистые водно-ледниковые, плосковолнистые древнеаллювиальные, гривистые древнеэоловые |

Подрод |

Литология поверхностных отложений |

Суглинистые, лёссовые, песчаные, каменисто-щебенчатые |

Вид |

Сходство доминирующих урочищ |

Западно-сибирские равнинные возвышенные степные с разнотравными степями на черноземах легкосуглинистых. |

Для глубокого понимания горизонтальной структуры ландшафта необходим анализ вещественно-энергетических латеральных связей, существующих между локальными геосистемами, слагающими ландшафт. Наиболее ярко они выражены в ландшафтных катенах. Термин катена в переводе с английского означает "ряд", "цепочка". Впервые он был введен в науку английским почвоведом Дж. Милном.

Под ландшафтной катеной понимается функционально-динамическое сопряжение природных геосистем, последовательно сменяющих друг друга в направлении от местного водораздела к местному базису денудации (реке, озеру, днищу депрессии рельефа и т. п.). Катенарный ряд фаций, подурочищ объединяется в целостную геосистему однонаправленным потоком вещества и энергии сверху вниз по склону. В нем участвует жидкий, твердый, ионный, поверхностный и подземный сток, а также перемещение почвенно-грунтовых масс под воздействием гравитационных склоновых процессов (обвально-осыпных, оползневых, дефлюкционных, солифлюкционных и др.).

Рис. 3.2. Схема иерархии геосистем (по А.Г. Исаченко)

В качестве примера, продемонстрируем вариант использования подобной классификации для ландшафтов территории северной части Псковской низменности:

Тип ландшафта: восточноевропейские таежные;

подтип ландшафта: восточноевропейские, южно-таежные;

класс ландшафта: восточноевропейские, южно-таежные, равнинные;

подкласс ландшафта: восточноевропейские, южно-таежные, низинные;

вид ландшафта: восточноевропейские, южно-таежные, низинные озерно- ледниковые на абрадированных моренных суглинках и озерно-ледниковых мелкозернистых песках, алевритах и глинах.

Современные ландшафты формируются в среде взаимодействия как естественных потоков энергии и вещества, так и условиях хозяйственной деятельности человека, которая, нередко существенно нарушает сложившееся единство деятельности природных внешних и внутренних ландшафтно-генетических процессов и вызывает их антропогенную трансформацию. В связи с этим, анализируя характер изменения естественных компонентов современных ландшафтов, их с некоторой условностью, следует подразделять на природные и антропогенные. Эта условность объясняется тем, что обычно хозяйственная деятельность человека преобразует в своих интересах не ландшафт в целом, а только его отдельные компоненты и морфологические элементы. В связи с этим, правильнее называть такие ландшафты не антропогенными, то есть созданными человеком, а антропогенно-модифицированными. По степени нарушенности антропогенной деятельностью такие ландшафты подразделяют, по А.Г. Исаченко (1979) и Я. Демеку (1977) на следующие модификации, или типы:

первобытный или условно-измененный ландшафт. К этому типу относят ландшафты, не подвергавшиеся прямому воздействию или хозяйственному использованию, однако, испытывающие его косвенное воздействие, например, через атмосферные процессы посредством осаждение аэрозолей техногенного генезиса. Примерами таких ландшафтов могут служить ландшафты высокогорий, ландшафты Арктики и Антарктики и других территорий трудно доступных и неблагоприятных для обитания человека регионов планеты, в естественных компонентах ландшафтов которых находят следы хозяйственной деятельности человека, например, следы пестицидов (ДДТ, ГХБ и др.), радионуклеотидов и т. п.;

слабоизмененный ландшафт, или ландшафт, где экстенсивный характер хозяйственной деятельности человека (охота, рыболовство, собирательство, выборочная вырубка леса), затронул лишь отдельные элементы ландшафта, но основные природные связи остались не нарушенными, а сами изменения морфологической структуры ландшафта носят обратимый характер. К таким ландшафтам следует относить отдельные типы ландшафтов тундры, тайги, пустынь и джунглей;

нарушенные ландшафты, то есть ландшафты, подвергшиеся интенсивному техногенному или стихийному катастрофическому воздействию. При этом такое воздействие затронуло многие компоненты ландшафта, что привело к существенному нарушению его структуры в направлении необратимом или неблагоприятном для общества. Например, образование ландшафтов бэдленда, ландшафтов радиогенного загрязнения, вулканогенных ландшафтов и др.;

культурные ландшафты, или такие ландшафты, в пределах территории которых сосуществуют природные и социально-экономические геосистемы. Считают, что такие ландшафты на нашей планете в настоящее время преобладают. По мнению известного чешского ландшафтоведа Я. Демека (1977), сам термин «культурный ландшафт» не совсем удачен, так как в большинстве случаев человек создает совершенно «некультурные ландшафты». В своем узком и оптимальном понимании содержание термина «культурный ландшафт» должно пониматься как ландшафт, в котором природные связи рационально изменены на научной основе в интересах общества. Таким ландшафтам на Земле принадлежит будущее и они, по-видимому, будут главными составными частями элементов ноосферы, или сферы разума, то есть, рационально трансформированной в интересах мирового человеческого общества и разума пространства географической оболочки.

По своему назначению различают следующие категории культурных ландшафтов:

агроландшафты; 2) урбаноландшафты и 3) техногенные ландшафты.

Агроладшафты – это антропогенные ландшафты, у которых естественная растительность заменена каким-либо биотическим сообществом или отдельным видом сельскохозяйственного, или лесохозяйственного значения. Агроландшафты, в зависимости от типа применяемого севооборота, подразделяются на полевые, овощные, садовые и др. а от водохозяйственных условий – на поливные (орошаемые), богарные и др.

Урбаноландшафты – это территории основные особенности строения и свойства которых определяются наличием в ее пределах человеческих поселений и прежде всего городов. Такой ландшафт включает в себя как собственно город, жители которого связаны с несельскохозяйственной деятельностью, так и его обрамление, которое испытывает наиболее сильное воздействие города и прежде всего в результате загрязнения окружающей среды за счет сгущения транспортных магистралей, местоположения свалок промышленных и бытовых отходов, кладбищ, зон рекреации др. объектов.

Техногенные ландшафты – это территории локализации промышленных объектов, системы предприятий, промзон, агломерации предприятий, шахт, рудников, карьеров совместно с их транспортной и обслуживающей инфраструктурой - аэродромами, полигонами для испытаний, дислокацией военных объектов и т. п. Следует отметить, что такие техногенные ландшафты достаточно часто соседствуют с урбаноландшафтами или локализуются внутри последних.