- •1. Предмет и проблематика общего языкознания. Его место в системе лингвистических наук.

- •2. Лингвистика как система частных наук. Место лингвистики в системе общенаучного знания.

- •3. Проблема объекта в лингвистике. Двойственность языка как объекта лингвистики. Проблема разграничения языка и речи

- •4. Термины и понятия «речь» и «текст». Проблема лингвистичности текста.

- •5. Термины и понятия «речь» и «речевая деятельность». Проблема лингвистического понимания речи.

- •6. Единицы языка и единицы речи

- •7. Онтологическая характеристика языка и его единиц

- •9. Язык как система знаков. Ед-цы языка и знак – хар-р соотношений.

- •10. Природа, сущность и ф-ции языка

- •11. Основные составляющие словесной коммуникации. Их терминологическое обозначение.

- •12. Термин и понятие «язык». Взаимоотношение языка и речи.

- •13. Соссюр о двойственности языка (о языке и речи) и об объекте лингвистики.

- •14. Смирницкий и Щерба о составляющих словесной коммуникации (о языке и речи) и их взаимоотношениях.

- •15. Понятие о знаке. Свойства знака. Типология знаков.

- •16. Лингвистика о знаковости языка. История вопроса.

- •17. Ельмслев и Косериу о языке и речи.

- •18. Соссюр о знаке и его св-вах.

- •19. Специфика языкового знака, специфика языка как знаковой системы.

- •20. Субстанциональное и функциональное понимание значения языковых единиц. Языковое значение. Его сущность, природа и функции.

- •21. Основные гипотезы значения языковых единиц (история вопроса)

- •3. Гипотеза отношений. Значение слово – это его отношение к предмету, понятию или др. Слову.

- •4. Понимание связывается с максистско-ленинской теорией отражения. Значение слова – это отображение предмета, явления в человеческом сознании.

- •22. Языковое значение и неязыковой смысл. Типология языковых значений Головина.

- •1. Источник выражаемой информации

- •2. Структурный тип единицы языка, являющейся носителем информации

- •3. Функция значения

- •23. Лексическое, грамматическое и словообразовательное значение. Их различия.

- •II. Грамматическое значения (т.Е. Значения выражаемыми морфологическими и синтаксическими формальными средствами языка)

- •III. Словообразовательное значение

- •24. Термины и понятия «система» и «структура» как общенаучные и лингвистические.

- •25. Язык как системно-структурное образование. Проблема объективности системы и структуры языка.

- •26. Принцип системности как принцип научного познания. Этапы его формирования. Проблемы системного изучения языка.

- •27. Проблема членимости языка и принципы уровней организации языковой системы. Взаимодействие языковых уровней.

- •28. Виды связей и отношений в языковой системе (структура языка)

- •29. Функционирование и развитие языка. Типы языкового функционирования.

- •32. Соссюр об ассоциативных и синтагматических отношениях в языке. Современные представления о парадигматике и синтагматике.

- •30. Парадигматика языка. Типы языковых парадигм.

- •31. Синтагматика языка. Типы языковых синтагм.

- •33. Синтаксическая парадигматика и морфологическая синтагматика.

- •34. Языковые контакты и развитие языков. Билингвизм и интерференция языков.

- •35. Функционирование языка (как общее понятие). Функциональные стили языка и речи.

- •36. Проблема языкового развития. Общение тенденции развития языков.

- •37. Понятия функциональности в языках и функциональности в речи. Система функционирования стилей срля.

- •38. Соссюр о синхронии и диохронии. Современные термины и понятия: «синхрония» и «диохрония», «статика» - «динамика», «функционирование» - «развитие».

- •39. Системность языка и системность речи.

- •40. Многозначность термина «метод». Метод и методика. Общая и частная методология.

- •41. Сравнительно-исторический метод. Общие принципы, цели и задачи. Этапы и методики исследования.

- •42. Структурализм как лингвистический метод. Основные школы лингвистического структурализма.

- •43. Лингвистическая концепция Потебни.

- •44. Лингвистические идеи Соссюра в современной лингвистике.

- •45. Особенности советского языкознания.

- •46. Термин как единица языка. Его структурные и функциональные свойства. Лингвистические и экстралингвистические условия оптимального функционирования научной терминологии.

- •47. Московская лингвистическая школа.

- •48. Казанская лингвистическая школа.

- •49. Язык и сознание. Язык и мышление. Основные аспекты проблемы.

- •50. Функции мышления и сознания по отношению к языку.

- •51. Функции языка по отношению к мышлению и сознанию.

- •52. Язык и общество. Основные аспекты проблемы. Социальная дифференциация общества и дифференциация языковой системы.

- •53. Гипотеза лингвистической относительности.

- •54. Формы существования языка. Литературный язык как высшая форма существования языка. Норма и литературный язык.

- •55. Фонетика как уровень языка. Системность фонетики.

11. Основные составляющие словесной коммуникации. Их терминологическое обозначение.

Язык двунаправлен. С одной стороны, он обеспечивает взаимодействие отправителя вербального (словесного) сообщения и его получателя, адресата. В этом случае говорят о его коммуникативной функции. Данную функцию принято считать ведущей, поскольку именно она, по мнению большинства современных учёных, определяет сущность языка.

С другой стороны, язык направлен на действительность и на тот мир образов, который выстраивается между действительностью и человеком, выступая как множество знаний, образующих в совокупности картину, или модель, мира. Эта картина мира, локализованная в сознании, постоянно пополняемая и корректируемая, регулирует поведение человека. Язык не просто передаёт в актах коммуникации в виде высказываний сообщения, в которых содержатся те или иные знания о каких-то фрагментах мира. Он играет важную роль в накоплении знаний и их хранении в памяти, способствуя их упорядочению, систематизации, т.е. участвуя в их обработке. Тем самым язык обеспечивает познавательную деятельность человека. В данном случае говорят о его когнитивной функции.

Обе функции языка неразрывно связаны, они взаимно предполагают друг друга. Для лучшего понимания этих сторон языка можно обратиться к рассмотрению того, что собой представляют коммуникация и познание мира.

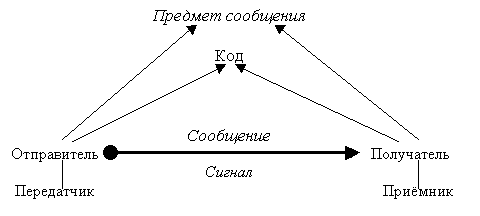

Отправитель сообщения ----> Сообщение ----> Получатель сообщения

Сообщение не материально. Оно не может быть передано или воспринято непосредственно. Носителем сообщения выступает определенный физический сигнал. Переход от сообщения к сигналу осуществляется в процессе кодирования. Переход от сигнала к сообщению - это процесс декодирования. Так, физическим носителем сообщения, передаваемого посредством речевого высказывания, является акустическое событие (последовательность звуковых волн, подвергшаяся соответствующей модификации в том, что касается характеристики их сегментов в отношении частоты, интенсивности, длительности и тембра).

При кодировании и декодировании используются элементы соответствующего кода (в речевом общении эти функции выполняет языковая система, в состав которой входят компоненты прагматический и семантический, лексический, или словарный, или номинативный, и синтаксический, морфологический и фонолого-фонетический). Этот код должны знать и отправитель, и получатель.

В распоряжении отправителя должен иметься передатчик, с помощью которого производится кодирование и пересылка сигнала по каналу связи (например, по используемому в речевом общении каналу, который можно назвать вокально-аудитивным). Получатель должен располагать приёмником, способным принимать соответствующий физический сигнал и обеспечивать его декодирование.

В речевом взаимодействии отправителем сообщения является говорящий. Его мозг и произносительные органы обеспечивают процесс кодирования сообщения и передачу физического сигнала, т.е. они функционируют в качестве передатчика. Получателем сообщения выступает слушающий. Восприятие им звукового сигнала и декодирование осуществляются приёмником, в состав которого входят органы слуха и мозг.

Сообщение характеризуется тем, что оно относится к какой-то теме (предмету). Предметом сообщения обычно является отображаемое в сознании некое событие (сцена).

С учётом таких дополнений структура информационного процесса может быть представлена следующей схемой:

Коммуникацией называют передачу информации как в животном мире (употребляя в этом случае термин биокоммуникация), так и в человеческом обществе, а также от одного технического устройства (например, компьютера) другому.

Передача сообщений в общении между людьми характеризуется тем, что она осуществляется осознанно и целенаправленно, часто с учётом адресата (или адресатов) передаваемых сообщений и, что тоже важно учитывать, на основе тех правил, которые приняты в данной этнокультуре и в данном социуме, т.е. являются конвенциональными и не наследуемыми, а усваиваемыми в процессе накопления жизненного опыта.

В общении друг с другом люди могут использовать разные каналы связи: оптический (зрительный), звуковой (в языковой коммуникации он выступает в специфической форме уже упоминавшегося вокально-аудитивного), тактильный (например, похлопывание по плечу или поглаживание по щеке).

Коммуникация может быть непосредственной, прямой, как при общении лицом к лицу (face to face), так и опосредованной, предполагающей использование тех или иных технических средств для передачи и приёма сигналов (звонок на занятия, уличный светофор, телефон, радио, телевидение, интернет с его электронной почтой, группами новостей, видеоконференциями и пр.). Сегодня обычным явлением стала многоканальная (мультимедийная) коммуникация (кино, телевидение, интернет, компьютерные игры).

Господствующая роль в человеческом общении принадлежит языковой (или речевой) коммуникации, опирающейся на использование вокально-аудитивного канала связи. Рядом с устной яыковой коммуникацией в большом ряде культур широко используется письменная коммуникация, в актах которой по зрительному каналу передаются сообщения, закодированные посредством графического кода. Роль письма столь велика, что о многих языках мы вправе говорить, что они выступают в двух ипостасях - устной и письменной. Коммуникативные акты могут совершаться с использованием жестов, телодвижений, мимики, взглядов, изменения качества голоса (фонации) и т.д.

Имея в виду сферу обращения информации и её содержание, говорят о коммуникации обыденной, официальной, деловой и т.п. Особое место в кругу коммуникативных процессов занимают акты богослужения, театральные представления, демонстрации фильмов, исполнение музыкальных произведений, показы мод, спортивные соревнования, массовые действа, игры и пр.

Коммуникация осуществляется в форме единичных коммуникативных действий, совершаемых отправителями сообщений и адресованных, как правило, определённым получателям. Эти действия протекают в условиях определённого коммуникативно-прагматического пространства, или контекста. Данный контекст образуют:

отправитель сообщения и его адресат,

сообщение,

предмет сообщения,

взаимоотношения общающихся (коммуникантов),

их личные практические цели и коммуникативные намерения,

их социальные статусы и роли,

распределение между ними коммуникативных ролей,

их отношение к принятым в данном социуме конвенциям коммуникативного сотрудничества (принцип кооперации, принцип вежливости, принцип иронии и др.),

время и место свершения акта общения (иногда по отдельности - время и место передачи сообщения, время и место получения сообщения),

место данного акта в связной, целостной последовательности коммуникативных актов, которую сегодня часто называют дискурсом,

используемый код (или его разновидность - субкод),

степень знания этого кода общающимися,

выбранный канал связи (или же ряд одновременно используемых каналов),

обстановка данного акта общения (отсутствие или наличие помех, наличие или отсутстви коммуникативных сбоев и т.п.).

В этом перечне учтены как этнокультурные и социальные, так и личностные факторы, влияющие на характер каждого отдельного акта коммуникации.

Языковая коммуникация имеет целый ряд наименований: речевая коммуникация, вербальная коммуникация, речевое общение, вербальное общение, речевая деятельность, речь.

Минимальные ед-цы языковой коммуникации - речевые акты (или языковые акты). Речевые акты принято условно квалифицировать как реализации (произнесения, исполнения) предложений, хотя подчас речевым актом называют и такую далеко не элементарную форму, как лекция, проповедь, доклад. Слово акт употребляют, чтобы подчеркнуть динамическую, процессуальную сторону явления. Если не имеется в виду процесс, нередко пользуются термином высказывание

Слово речь довольно многозначно. Это и акт произнесения высказывания, говорения (т.е. акт говорящего), и единство актов говорящего и пишущего, и акт пишущего, и единство актов пишущего и читающего, и вся совокупность актов говорящего и пишущего, с одной стороны, и актов слушающего и читающего, с другой стороны. Иначе говоря, речевой акт может рассматриваться как единство, с одной стороны, акта производства высказывания и его передачи в устной или письменной форме и, с другой стороны, акта восприятия и понимания этого высказывания. Мы можем говорить о речи устной и письменной. Слово речь может служить названием формы бытия языка, способа (модуса) его существования.

Иногда различают речевую деятельность и речь (Л.Р. Зиндер, Н.Д. Андреев, В.Б. Касевич). В первом случае имеются в виду речевые акты, а во втором - совокупность высказываний/текстов. Есть попытки (В.В. Богданов) именовать речью только устные высказывания, обмен которыми производится в речевом общении, и речи противопоставлять тексты как формы письменной фиксации речи, функционирующие в текстовом общении, а под названием дискурс объединять и то, и другое.

Классификация речевых актов опирается прежде всего на заложенные в них коммуникативные намерения (интенции) говорящего. По Джону Сёрлу, это так называемые иллокутивные (неречевые, а точнее внутриречевые) функции и силы. Дж. Сёрл различает:

констативы, в которых сообщается о каких-то положениях дел: Лекция переносится на понедельник;

комиссивы, в которых говорящий берёт на себя то или иное обещание: Я дам Вам эту книгу;

директивы, направленные на то, чобы побудить адресата к какому-либо действию: Переведите этот текст на английский язык;

экспрессивы, посредством которых говорящий выражает благодарность, извинение, поздравление, соболезнование и т.п.: Извините меня за причинённые Вам неприятности;

декларативы, служащие говорящему, который обладает соответствующим социальным статусом, объявлению о том, что меняется статус какого-то лица (объявление о новом назначении, бракосочетании, присвоении имени, начале или окончании какой-то церемонии и т.д.): Я объявляю собрание закрытым.

Целессобразно выделить из директивных актов акты запроса информации (интеррогативы или - следуя греческим образцам - эротетивы): К какой семье относится карельский язык?

Речевые акты могут быть прямыми и непрямыми (косвенными). Так, интеррогативный речевой акт в определённых ситуациях общения может взять на себя функцию просьбы (один из видов директивов): Вы не дадите мне эту книгу до завтра?

Обычно процессы речевой коммуникации протекают в виде последовательностей речевых актов. Связные последовательности речевых актов именуют дискурсом.

Если в том или ином коммуникативном эпизоде происходит хотя бы однократная смена коммуникативных ролей, когда роль говорящего берёт на себя слушающий, а говорящий становится слушающим (в англоязычной литературе это явление именуется turn taking), то мы имеем дело с диалогом. В нём друг с другом соотносятся реплики, или речевые ходы (moves). Связность диалога обеспечивается, между прочим, и тем обстоятельством, что за вопросом следует ответ, за приглашением или предложением чего-либо - согласие или отказ, за упрёком - оправдание или возражение, за комплиментом или похвалой - выражение благодарности, после оскорбления ожидается извинение и т.п. В речевое взаимодействие может быть включён и неречевой ход (так, вместо словесного согласия может последовать кивок головы, вместо ответа на вопрос - пожатие плечами).

В заключение ещё раз надо подчеркнуть, что человеческая коммуникация вообще и языковая коммуникация в частности подчиняются тем конвенциям (условностям), которые приняты в данной этнической культуре или в данном социальном коллективе в данную историческую эпоху. Поэтому одного знания системы того или иного языка, его фонологических, грамматических и лексических правил мало для того, чтобы успешно общаться на этом языке. Крайне необходимы очень хорошие знания из области этнолингвистики (антропологической лингвистики, или лингвистической антропологии) и социолингвистики, относящиеся к данному этносу или этнографической группе, к данному социуму или социальной группе. Иными словами, от человека, желающего успешно общаться с носителями другого языка, требуется умение вживаться в менталитет другого народа (этноса) или субэтноса, в менталитет его определённой социальной (сословно-классовой, профессиональной, поло-возрастной) группы.

Язык не просто замкнутая в себе система знаков, а система правил коммуникативного поведения человека в условиях определённой культуры и социума.

К этому можно добавить следующее. Если понимать язык как особый, а именно коммуникативный и - более узко - вербальный способ (или форму) человеческого поведения, то следует учитывать исключительную способность каждого конкретного языка приспособляться к бесконечному разнообразию жизненных ситуаций. Поэтому так трудно познать свой родной язык и неизмеримо сложнее познать чужой язык (или чужие языки). Выражение Язык бесконечен, и полностью выучить его невозможно не лишено смысла.