- •Вопрос 1. Дискретная матричная модель воспроизводства населения.

- •Вопрос 2. Критерий выбора оптимальной стратегии в условиях полной неопределенности (игры с природой)

- •Вопрос 3.Метод имитационного моделирования (мим) применительно к задачам систем управления запасами.

- •Вопрос 4. Потребительские изокванты и их свойства. Задача потребительского выбора и ее графическая интерпретация. Норма замены благ

- •Вопрос 5. Понятие m-продуктовой n-факторной производственной системы. Линейная оптимизационная модель Канторовича и её применение при анализе затраты - выпуск

- •Вопрос 6. Нелинейные модели потребления. Потребительский спрос. Эластичность спроса и предложения. Спрос как функция цены.

- •Вопрос 7. Экономическое содержание двойственности. Способы получения и практическое использование оценок ресурсов и их св-ва: оценка как мера влияния на функционал.

- •1. Оценка – мера дефицитности ресурсов и продукции.

- •2. Оценка – мера влияния ограничения на функционал модели.

- •3.Оценка – средство определения эффективности технологических способов производства.

- •4.Оценка – средство балансировки затрат и результатов.

- •Вопрос 8. Производственная функция предприятия. Способы моделирования. Практическое значение в задачах анализа и прогнозирования рыночной деятельности предприятия.

- •Вопрос 9. Экономический рост. Модель р.Солоу.

- •Вопрос 10. Предельная эффективность и нормы замещения факторов (благ) в моделях производства и потребления. Связь предельных характеристик факторов (благ) с их рыночной стоимостью

- •Модель производства (min издержек)

- •Модель потребления (max полезности)

- •Вопрос 11. Методы многоуровневой оптимизации. Центральная задача в методе Корнаи-Липтака. Экономическое содержание двойственных оценок в этой задаче.

- •I предприятие II предприятие

- •Вопрос 12. Индекс Гиттинса последовательности доходов: стохастическая модель со случайными доходами. Экономическая интерпретация.

- •Вопрос 13.Модель компенсированного бюджета. Предпосылки построения. Общий вид модели. Функция Лагранжа. Экономическое содержание множителей Лагранжа.

- •Вопрос 14. Структурные уравнения модели л.Клейна.

- •Вопрос 15. Методы оценки параметров в регрессионных моделях и критерии проверки их качества.

- •Метод наименьших квадратов (мнк)

- •Метод максимального правдоподобия

- •Вопрос 16. Эконометрические модели с нестандартными ошибками

- •Обобщенный метод наименьших квадратов

- •Обобщенный метод максимального правдоподобия

- •Метод инструментальных переменных

- •Вопрос 17. Аналитическое решение и графическое представление игры 2x2. Возможности и перспективы применения теории игр при решении соц-экон задач.

- •Вопрос 18. Траектория равновесного роста. Траектория Дж. Фон Неймана.

- •Модель Солоу.

- •Траектория Неймана.

- •Вопрос 19. Модель экономического равновесия. Предпосылки построения. Функция избыточного спроса и ее использование в модели л. Вальраса.

- •Имеется f фирм

- •Имеется r потребителей

- •Вопрос 20. Методы снижения размерности многомерного признакового пространства

- •Вопрос 21. Динамическая модель в. Леонтьева как система линейных дифференциальных уравнений.

- •Вопрос 22. Метод потенциалов для решения стандартной транспортной задачи.

- •Вопрос 23. Модели межрегиональной миграции. Гравитационные модели миграции. Факторы, учитываемые в этих моделях. Понятия и показатели притягательности регионов.

- •Факторные модели оценки показателей миграции

- •Гравитационные модели миграции

- •Вопрос 24. Методы стохастической многокритериальной оптимизации

- •Оптимизация основного частного критерия

- •Методы компенсации

- •Методы порогов сравнимости

- •Вопрос 25. Модель факторного анализа, критерии качества структуры модели. Использование результатов факторного анализа в регрессионных моделях

- •Для определения коэффициентов модели фа

- •Определение факторных нагрузок:

- •Вычисление факторного отображения;

- •Вращение факторного пространства

- •Вопрос 26. Формулировка задачи Больца. Принцип максимума как распространение метода множителей Лагранжа на решение задачи Больца.

- •Вопрос 27. Основные понятия теории линейного программирования. Теоретические основы симплекс-метода.

- •Вопрос 28. Статическая межотраслевая модель в. Леонтьева. Основные соотношения.

- •Сумма элементов матрицы a по любому из столбцов меньше единицы, то есть (т.К. И )

- •Вопрос 29. Робастное статистическое оценивание

- •Выявление грубых ошибок.

- •2.Дисперсионный критерий Граббса

- •4. Обобщенный e-критерий Титьена-Мура.

- •Устойчивое оценивание

- •Метод Хубера.

- •Критерий Хоттелинга

- •Вопрос 30. Основные понятия системного анализа. Свойств систем. Особенности сложных систем. Классификация методов моделирования. Иерархия моделей. Методы формализоанногопредсавления систем.

- •Основные понятия.

- •Свойства системы

- •Понятие сложной системы

- •Методы моделирования.

- •Иерархия моделей (проблема принятия решений)

- •Вопрос 31. Постановка классической задачи вариационного исчисления (задача Лагранжа)

- •Вопрос 32. Прямые методы оптимизации решений при многих критериях.

- •Оптимизация основного частного критерия

- •Методы компенсации

- •Методы порогов сравнимости

Методы моделирования.

Качественные

-мозговой штурм;

-сценарный;

-Дельфи;

-морфологический (находить все мыслимые варианты решения проблемы путём комбинирования выделенных элементов или их признаков);

-дерево целей.

Количественные (формализованного представления)

-аналитические;

-статистические;

-теор-множественные;

-логические;

-графические;

-дерево решений;

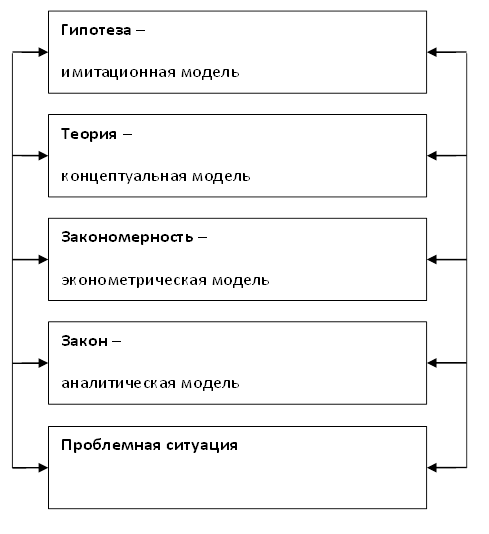

Иерархия моделей (проблема принятия решений)

В идеальном случае для принятия решения необходимо получить выражение, связывающее цель системы со средствами её достижения. Это выражение представляет собой закон, позволяющий оценить эффективность пути движения к цели.

Если такой закон известен, то он прописывается в аналитической модели. В такой ситуации говорят, что задача разрешима.

Если закон неизвестен, то стараются установить корреляционную зависимость между критерием и ключевыми факторами функционирования системы. Это осуществляется в рамках эконометрической модели.

Если и это не удаётся, то разрабатывается теория, которая содержит утверждения и правила, позволяющие сформулировать концепцию, то есть построить концептуальную модель, и на этой основе сконструировать механизм принятия решений (пример – электрон (частица/волна)).

Если и это не удаётся, то выдвигается гипотеза, и на её основе создаётся имитационная модель, с помощью которой исследуются возможные варианты решений.

Вопрос 31. Постановка классической задачи вариационного исчисления (задача Лагранжа)

Классическая задача ВИ: среди множества функций времени – фазовых траекторий, соединяющих две фиксированные точки, соответствующие начальному и конечному моментам времени, требуется выбрать функцию, максимизирующую некоторый интеграл от заданной функции, которая зависит от фазовой координаты и времени.

Рассмотрим

функционал

V[y]= ,

,

Где

- дважды непрерывно дифференцируемая

функция.

- дважды непрерывно дифференцируемая

функция.

Граничные точки допустимых кривых закреплены: y (а) = А, у(b) = В.

Задача: среди всех функций у(x), имеющих непрерывную производную у(х)𝝐 С1 [а,b] и удовлетворяющих условиям, найти ту, которая доставляет экстремум функционалу. Эту задачу называют также задачей с закрепленными границами. Любую траекторию у(х) называют допустимой, если она удовлетворяет граничным условиям и: y(x) – непрерывная, а y’ (x) – кусочно-непрерывная.

Пусть

кривая у

=

(х),

реализующая

экстремум функционала, имеет вторую

непрерывную производную, т.е. у(х)𝝐

С2[а,b].

Для

того, чтобы функционал, определенный

на множестве кривых у(х)𝝐С2[а,

b],

удовлетворяющих граничным условиям,

достигал экстремума на кривой

(х)𝝐С2[а,

b],

необходимо, чтобы эта кривая удовлетворяла

условиям:

(х),

реализующая

экстремум функционала, имеет вторую

непрерывную производную, т.е. у(х)𝝐

С2[а,b].

Для

того, чтобы функционал, определенный

на множестве кривых у(х)𝝐С2[а,

b],

удовлетворяющих граничным условиям,

достигал экстремума на кривой

(х)𝝐С2[а,

b],

необходимо, чтобы эта кривая удовлетворяла

условиям:

уравнению Эйлера: аналогия обращения в ноль производной

обозн – первая

произв. по y

– первая

произв. по y

- 1япроизв-я

по y’

- 1япроизв-я

по y’

Fy’y' - 2япроизв-я по y’

его решения –

«экстремали».

его решения –

«экстремали».

Уравнение Эйлера полностью: y" Fy’y' + у' Fyy' + Fxy' — Fy= 0.

Задача может иметь единственное решение, может иметь множество, может не иметь ни одного.

УсловиюЛежандра: необх. усл-е 2 го порядка

Решение у(х) должно удовлусл-ю Fy’y'<=0

УсловиюВейерштрасса: аналогия усл-ю вогнутости целев ф-ции

Пусть z(x) – любое другое допуст решение.

Тогда

E( где

E(

где

E(

УсловиюВейерштрасса-Эрдмананет аналогийтк завис от времени

Для точки излома допустимой траектории

и

(F- непрерывны

в точках излома y’(t)

непрерывны

в точках излома y’(t)