- •19. Типы синапсов

- •18. Роль потенциала действия в проведении возбуждения.

- •17. Основные физиологические понятия.

- •16. Законы раздражения.

- •15. Законы постоянного тока ( Пфлюгера).

- •2. Гормоны передней доли гипофиза.

- •3. Оптимум и пессимум частоты раздражений (Введенский).

- •2. Гормоны нейрогипофиза.

- •3. Группы крови.

- •2. Ионные каналы их структура и типы.

- •3. Природа автоматии сердца.

- •2. Строение и функции коры больших полушарий мозга.

- •3. Процессы мочеобразования и мочевыведения.

- •2. Состав, свойства и функции желчи.

- •3. Потенциал равновесия для иона. Формула Нернста. Уравнение Гиббса-Доннана.

- •2. Парасимпатическая нервная система.

- •3. Понятие о пищевом центре.

- •2. Временная дисперсия потенциалов действия при отведении от целостного нервного ствола.

- •3. Функции крови.

- •2. Гормоны поджелудочной железы.

- •3. Ионная природа потенциала действия. Местное и распространяющееся возбуждение.

- •2. Половые железы и их эндокринная функция.

- •3. Факторы участвующие в свертывании крови. Фазы свёртывания крови.

- •2. Электро-механическая связь (скелетная мышца).

- •3. Желудочная секреция и её регуляция.

- •2. Блокаторы нервно-мышечной передачи в мионевральном синапсе.

- •3. Система крови. Основные функции крови.

- •2. Нейро-гуморальныя регуляция сердца

- •3. Метод фиксации потенциала. Его роль для доказательства ионной природы потенциалов ( гигантский аксон кальмара).

- •2. Особенности возбудимости сердца, экстрасистола.

- •3. Протеолитические ферменты пищеварительного тракта и ход расщепления белков.

- •2. Понятие о нейромоторной единице.

- •3. Полостное пищеварение.

- •2. Функции спинного мозга

- •3. Мембранное пищеварение

- •2. Скачкообразное проведение возбуждения по миелинизированному волокну.

- •2. Классификация синаптических контактов.

- •3. Дыхательный объём лёгких.

3. Природа автоматии сердца.

АВТОМАТИЯ СЕРДЦА, способность клеток сердца к самовозбуждению без каких-либо воздействий извне. Способность генерировать автоматический ритм закрепляется за узловой тканью проводящей системы, образующей узлы автоматии — синусно-предсердный (так называемый водитель ритма сердца, или пейсмекер) и предсердно-желудочковый. Потенциально все элементы проводящей системы в разной степени способны к генерации автоматического ритма. Существует так называемый градиент автоматии. Наиболее высокой способностью к автоматии обладает синусно-предсердный узел, где генерируется ритм, который усваивается остальными элементами проводящей системы и сократительным миокардом. У человека он равен 60-70 уд/мин в состоянии покоя. Если работа синусно-предсердного узла нарушена, функция водителя ритма переходит к предсердно-желудочковому узлу, который генерирует более медленный сердечный ритм (около 40 уд/мин), но он в состоянии обеспечить нормальную работу сердца и нормальное кровоснабжение организма. Другие элементы проводящей системы, и в первую очередь пучок Гиса, также способны к автоматии, но генерируемое здесь возбуждение возникает с еще более низкой частотой и проявляется только в условиях патологии, например при гипоксии и ишемии. В этих условиях ненормальные очаги автоматии могут формироваться и в сократительных клетках сердца, создавая источники аритмии сердца. Изолированное сердце при снабжении его питательным раствором способно сокращаться вне организма продолжительное время. Способность клетки генерировать автоматический ритм в значительной мере определяется величиной мембранного потенциала, при котором активируются ионные каналы, обеспечивающие самовозбуждение клетки. Для клеток узловой ткани характерен более низкий уровень мембранного потенциала, чем для сократительных клеток сердца.

Автоматия возникает в фазу диастолы и проявляется движением ионов Na внутрь клетки. При этом величина мембранного потенциала уменьшается и стремится к критическому уровню деполяризации – наступает медленная спонтанная диастолическая деполяризация, сопровождающаяся уменьшением заряда мембраны. В фазу быстрой деполяризации возникает открытие каналов для ионов Na и Ca, и они начинают свое движение внутрь клетки. В результате заряд мембраны уменьшается до нуля и изменяется на противоположный, достигая +20–30 мВ. Движение Na происходит до достижения электрохимического равновесия по ионам Na, затем начинается фаза плато. В фазу плато продолжается поступление в клетку ионов Ca. В это время сердечная ткань невозбудима. По достижении электрохимического равновесия по ионам Ca заканчивается фаза плато и наступает период реполяризации – возвращения заряда мембраны к исходному уровню.

Билет 22. 1 Методы исследования сердечно-сосудистой системы. Кровяное давление и скорость кровотока в артериях, капиллярах.

Методы: Исследование сердца – эхокардиография позволяет оценить состояние и характер движения створок клапанов сердца, размеры его полостей, толщину стенок желудочков и амплитуду их сокращений, изучать внутрисердечные потоки крови. Также могут использоваться такие методы исследования сердечно-сосудистой системы, как сцинтиграфия миокарда (метод радионуклидного исследования, основанный на регистрации распределения введенного внутрь радиофармацевтического препарата), компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Но самый распространенный метод: ЭКГ.

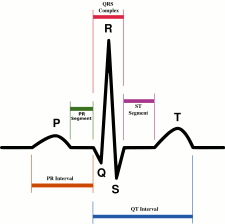

ЭКГ:

Для измерения разности потенциалов на

различные участки тела накладываются

электроды. Так как плохой электрический

контакт между кожей и электродами

создает помехи, то для обеспечения

проводимости на участки кожи в местах

контакта наносят токопроводящий гель.

Обычно на ЭКГ можно выделить 5 зубцов:

P, Q, R, S, T. Иногда можно увидеть малозаметную

волну U. Зубец P отображает процесс охвата

возбуждением миокарда предсердий,

комплекс QRS — систолу желудочков, сегмент

ST и зубец T отражают процессы реполяризации

миокарда желудочков. Процесс реполяризации

(Repolarization) - фаза, во время которой

восстанавливается исходный потенциал

покоя мембраны клетки после прохождения

через неё потенциала действия. Во время

прохождения импульса происходит

временное изменение молекулярной

структуры мембраны, в результате которого

ионы могут свободно проходить через

неё. Во время реполяризации ионы

диффундируют в обратном направлении

для восстановления прежнего электрического

заряда мембраны, после чего клетка

бывает готова к дальнейшей электрической

активности. Каждая из измеряемых

разностей потенциалов называется

отведением. Отведения I, II и III накладываются

на конечности: I — правая рука — левая

рука, II — правая рука — левая нога, III —

левая рука — левая нога. С электрода на

правой ноге показания не регистрируются,

он используется только для заземления

пациента.

Кровяное давление: Давление и скорость падают. Потому что площадь сечения всех капилляров, относщихся к одной артерии, больше площади сечения этой артерии. движение крови по сосудам, возникающее вследствие разности гидростатического давления в различных участках кровеносной системы (кровь движется из области высокого давления в область низкого). Зависит от сопротивления току крови стенок сосудов и вязкости самой крови. О гемодинамике судят по минутному объёму крови. Объём крови, протекающей через поперечное сечение сосуда в единицу времени, называют объёмной скоростью кровотока (мл/мин). Объёмная скорость кровотока через большой и малый круг кровообращения одинакова. Движущая сила кровотока -Это разность кровяного давления между проксимальным и дистальным участками сосудистого русла. Давление крови создаётся давлением сердца и зависит от упруго-эластических свойств сосудов. Поскольку давление в артериальной части кругов кровообращения является пульсирующим в соответствии с фазами работы сердца, для его гемодинамической характеристики принято использовать величину среднего давления . Это усреднённое давление, которое обеспечивает такой же эффект движения крови, как и пульсирующее давление. Среднее давление в аорте равно примерно 100 мм рт.ст. Давление в полых венах колеблется около нуля. Таким образом, движущая сила в большом круге кровообращения равна разнице между этими величинами, то есть 100 мм рт.ст. Среднее давление крови в лёгочном стволе менее 20 мм рт.ст., в лёгочных венах близко к нулю — следовательно, движущая сила в малом круге — 20 мм рт.ст., то есть в 5 раз меньше, чем в большом. Равенство объёмов кровотока в большом и малом круге кровообращения при существенно различающейся движущей силе связано с различиями в сопротивлении току крови — в малом круге оно значительно меньше.