- •19. Типы синапсов

- •18. Роль потенциала действия в проведении возбуждения.

- •17. Основные физиологические понятия.

- •16. Законы раздражения.

- •15. Законы постоянного тока ( Пфлюгера).

- •2. Гормоны передней доли гипофиза.

- •3. Оптимум и пессимум частоты раздражений (Введенский).

- •2. Гормоны нейрогипофиза.

- •3. Группы крови.

- •2. Ионные каналы их структура и типы.

- •3. Природа автоматии сердца.

- •2. Строение и функции коры больших полушарий мозга.

- •3. Процессы мочеобразования и мочевыведения.

- •2. Состав, свойства и функции желчи.

- •3. Потенциал равновесия для иона. Формула Нернста. Уравнение Гиббса-Доннана.

- •2. Парасимпатическая нервная система.

- •3. Понятие о пищевом центре.

- •2. Временная дисперсия потенциалов действия при отведении от целостного нервного ствола.

- •3. Функции крови.

- •2. Гормоны поджелудочной железы.

- •3. Ионная природа потенциала действия. Местное и распространяющееся возбуждение.

- •2. Половые железы и их эндокринная функция.

- •3. Факторы участвующие в свертывании крови. Фазы свёртывания крови.

- •2. Электро-механическая связь (скелетная мышца).

- •3. Желудочная секреция и её регуляция.

- •2. Блокаторы нервно-мышечной передачи в мионевральном синапсе.

- •3. Система крови. Основные функции крови.

- •2. Нейро-гуморальныя регуляция сердца

- •3. Метод фиксации потенциала. Его роль для доказательства ионной природы потенциалов ( гигантский аксон кальмара).

- •2. Особенности возбудимости сердца, экстрасистола.

- •3. Протеолитические ферменты пищеварительного тракта и ход расщепления белков.

- •2. Понятие о нейромоторной единице.

- •3. Полостное пищеварение.

- •2. Функции спинного мозга

- •3. Мембранное пищеварение

- •2. Скачкообразное проведение возбуждения по миелинизированному волокну.

- •2. Классификация синаптических контактов.

- •3. Дыхательный объём лёгких.

2. Нейро-гуморальныя регуляция сердца

Гуморальная регуляция деятельности сердца осуществляется биологически активными веществами, выделяющимися в кровь и лимфу из эндокринных желез, а также ионным составом межклеточной жидкости. Эта регуляция в наибольшей степени присуща адреналину, секретируемому мозговым слоем надпочечников. Адреналин выделяется в кровь при эмоциональных нагрузках, физическом напряжении и других состояниях (см. разд. 5.2.2 и 6.4.1). Его взаимодействие с (β—адренорецепторами кардиомиоцитов приводит к активации внутриклеточного фермента аденилатциклазы. Последний ускоряет образование циклического АМФ (цАМФ). В свою очередь, цАМФ необходим для превращения неактивной фосфорилазы в активную. Активная фосфорилаза обеспечивает снабжение миокарда энергией путем расщепления внутриклеточного гликогена с образованием глюкозы. Адреналин повышает также проницаемость клеточных мембран .для ионов Са2+.

Важное значение имеет гормон поджелудочной железы и кишки — глюкагон. Он оказывает на сердце положительный инотропный эффект путем стимуляции аденилатциклазы. Гормон щитовидной железы — тироксин — увеличивает частоту сердечных сокращений и повышает чувствительность сердца к симпатическим воздействиям. Гормоны коры надпочечников — кортикостероиды, биологически активный полипептид — ангиотензин II, вещество энтерохромаффинных клеток кишки — серотонин — увеличивают силу сокращений миокарда.

Большое влияние на деятельность сердечной мышцы оказывает ионный состав среды. Повышение содержания во внеклеточной среде К+ угнетает деятельность сердца. При этом вследствие изменения градиента концентрации иона увеличивается проницаемость мембран для К+ падают возбудимость, скорость проведения возбуждения и длительность ПД. В этих условиях синусно—предсердный узел перестает выполнять роль водителя ритма. Подобным образом на сердце влияют ионы НСО3— и Н+. Ионы Са2+ повышают возбудимость и проводимость мышечных волокон, активируя фосфорилазу и обеспечивая сопряжение возбуждения и сокращения.

3. Метод фиксации потенциала. Его роль для доказательства ионной природы потенциалов ( гигантский аксон кальмара).

Функцию ионных каналов изучают различными способами. Наиболее распространенным является метод фиксации напряжения, или иначе "voltage-clamp". Сущность метода заключается в том, что с помощью специальных электронных систем в процессе опыта изменяют и фиксируют на определенном уровне мембранный потенциал. При этом измеряют величину ионного тока, протекающего через мембрану. Если разность потенциалов постоянна, то, в соответствии с законом Ома, величина тока пропорциональна проводимости ионных каналов. В ответ на ступенчатую деполяризацию открываются те или иные каналы, соответствующие ионы входят в клетку по электрохимическому градиенту, то есть возникает ионный ток, который деполяризует клетку. Это изменение регистрируется с помощью усилителя, и через мембрану пропускается электрический ток, равный по величине, но противоположный по направлению мембранному ионному току. При этом трансмембранная разность потенциалов не изменяется. Совместное использование метода фиксации потенциала и специфических блокаторов ионных каналов привело к открытию различных типов ионных каналов в клеточной мембране.

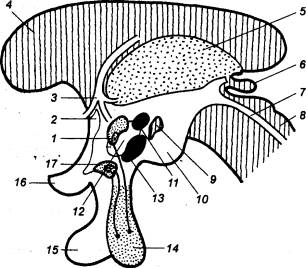

Билет 13. 1. Функции гипоталамуса.

Гипоталамус

— филогенетически старый отдел

промежуточного мозга, который играет

важную роль в поддержании постоянства

внутренней среды и обеспечении интеграции

функций автономной, эндокринной,

соматической систем. Этот небольшой по

объему, но важный по функциям отдел

лежит на дне и по бокам III желудочка,

вентральное таламуса. Он включает в

себя такие анатомические структуры,

как серый бугор, воронку, которая

заканчивается гипофизом, и сосцевидные,

или мамиллярные, тела. Верхнюю границу

гипоталамуса формируют конечная

пластинка и зрительный перекрест (рис.

3.27). Сбоку гипоталамус ограничен

зрительным трактом и внутренней капсулой,

а сзади примыкает к среднему мозгу.

Расположение

основных ядерных групп гипоталамуса 1

— паравентрикулярное ядро, 2 — спайка,

3 — свод, 4 — мозолистое тело, 5 — таламус,

6 — шишковидное тело, 7 — водопровод, 8

— средний мозг, в — заднее ядро, 10 —

сосцевидное тело, 11 — дорсомедиальное

ядро, 12 — латеральное ядро, 13 —

вентромедиальное ядро, 14 — нейрогипофиз,

16 — аденогипофиз, 16 — зрительный

перекрест, 17 — супраоптическое ядро.

Расположение

основных ядерных групп гипоталамуса 1

— паравентрикулярное ядро, 2 — спайка,

3 — свод, 4 — мозолистое тело, 5 — таламус,

6 — шишковидное тело, 7 — водопровод, 8

— средний мозг, в — заднее ядро, 10 —

сосцевидное тело, 11 — дорсомедиальное

ядро, 12 — латеральное ядро, 13 —

вентромедиальное ядро, 14 — нейрогипофиз,

16 — аденогипофиз, 16 — зрительный

перекрест, 17 — супраоптическое ядро.