- •19. Типы синапсов

- •18. Роль потенциала действия в проведении возбуждения.

- •17. Основные физиологические понятия.

- •16. Законы раздражения.

- •15. Законы постоянного тока ( Пфлюгера).

- •2. Гормоны передней доли гипофиза.

- •3. Оптимум и пессимум частоты раздражений (Введенский).

- •2. Гормоны нейрогипофиза.

- •3. Группы крови.

- •2. Ионные каналы их структура и типы.

- •3. Природа автоматии сердца.

- •2. Строение и функции коры больших полушарий мозга.

- •3. Процессы мочеобразования и мочевыведения.

- •2. Состав, свойства и функции желчи.

- •3. Потенциал равновесия для иона. Формула Нернста. Уравнение Гиббса-Доннана.

- •2. Парасимпатическая нервная система.

- •3. Понятие о пищевом центре.

- •2. Временная дисперсия потенциалов действия при отведении от целостного нервного ствола.

- •3. Функции крови.

- •2. Гормоны поджелудочной железы.

- •3. Ионная природа потенциала действия. Местное и распространяющееся возбуждение.

- •2. Половые железы и их эндокринная функция.

- •3. Факторы участвующие в свертывании крови. Фазы свёртывания крови.

- •2. Электро-механическая связь (скелетная мышца).

- •3. Желудочная секреция и её регуляция.

- •2. Блокаторы нервно-мышечной передачи в мионевральном синапсе.

- •3. Система крови. Основные функции крови.

- •2. Нейро-гуморальныя регуляция сердца

- •3. Метод фиксации потенциала. Его роль для доказательства ионной природы потенциалов ( гигантский аксон кальмара).

- •2. Особенности возбудимости сердца, экстрасистола.

- •3. Протеолитические ферменты пищеварительного тракта и ход расщепления белков.

- •2. Понятие о нейромоторной единице.

- •3. Полостное пищеварение.

- •2. Функции спинного мозга

- •3. Мембранное пищеварение

- •2. Скачкообразное проведение возбуждения по миелинизированному волокну.

- •2. Классификация синаптических контактов.

- •3. Дыхательный объём лёгких.

2. Состав, свойства и функции желчи.

Желчь - жёлтая, коричневая или зеленоватая, горькая на вкус, имеющая специфический запах, выделяемая печенью и накапливаемая в жёлчном пузыре жидкость.

Секреция жёлчи производится гепатоцитами — клетками печени. Жёлчь собирается в жёлчных протоках печени, а оттуда, через общий жёлчный проток поступает в жёлчный пузырь и в двенадцатиперстную кишку, где участвует в процессах пищеварения. Основной компонент жёлчи — жёлчные кислоты (67 % — если исключить из рассмотрения воду). Половина — первичные жёлчные кислоты: холевая и хенодезоксихолевая, остальная часть — вторичные: дезоксихолевая, литохолевая, аллохолевая и урсодезоксихолевая кислоты. Все жёлчные кислоты являются производными холановой кислоты. В гепатоцитах образуются первичные жёлчные кислоты — хенодезоксихолевая и холевая. После выделения жёлчи в кишечник под действием микробных ферментов из первичных жёлчных кислот получаются вторичные жёлчные кислоты. Они всасываются в кишечнике, с кровью воротной вены попадают в печень, а затем в жёлчь. Жёлчные кислоты в жёлчи находятся в виде конъюгатов (соединений) с глицином и таурином: гликохолевой, гликохенодезоксихолевой, таурохолевой и других так называемых парных кислот. Жёлчь содержит значительное количество ионов натрия и калия, вследствие чего она имеет щелочную реакцию, а жёлчные кислоты и их конъюгаты иногда рассматривают как «жёлчные соли».Функции: Жёлчные кислоты в жёлчи находятся в виде конъюгатов (соединений) с глицином и таурином: гликохолевой, гликохенодезоксихолевой, таурохолевой и других так называемых парных кислот. Жёлчь содержит значительное количество ионов натрия и калия, вследствие чего она имеет щелочную реакцию, а жёлчные кислоты и их конъюгаты иногда рассматривают как «жёлчные соли».

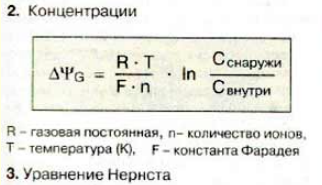

3. Потенциал равновесия для иона. Формула Нернста. Уравнение Гиббса-Доннана.

Биологические

мембраны содержат «ионные каналы», по

которым отдельные ионы избирательно

проникают через мембрану . Проницаемость

и полярность мембраны зависят от

электрохимического градиента, т. е. от

концентраций ионов по обе стороны

мембраны (концентрационного градиента)

и от разности электрических потенциалов

между внутренней и внешней сторонами

мембраны (мембранного потенциала). В

состоянии покоя клеток мембранный

потенциал (потенциал покоя) составляет

от -0,05 до -0,09 В, т.е. на внутренней стороне

плазматической мембраны преобладает

избыток отрицательных зарядов. Потенциал

покоя обеспечивается прежде всего

катионами Na+ и K+, а также органическими

анионами и ионом Cl-. Распределение ионов

между внешней средой и внутренним

объемом клетки описывается уравнением

Нернста , где ΔΨG — трансмембранный

потенциал (в вольтах, В), т.е. разность

электрических потенциалов между двумя

сторонами мембраны при отсутствии

транспорта ионов через мембрану

(потенциал равновесия). Для одновалентных

ионов при 25оС множитель RT/Fn равен 0,026 В.

Для ионов К+ ΔΨG примерно равно -0,09 В, т.

е. величина того же порядка, что и

потенциал покоя. Для ионов Na+, напротив,

ΔΨG = +0,07 В, т.е. выше, чем потенциал покоя.

Поэтому ионы Na+ поступают в клетку при

открытии Na+-канала . Неравенство

концентраций ионов Na+ и К+ постоянно

поддерживается Na+/K+-АТФ-азой при

расходовании АТФ. .

Равновесие Гиббса—Доннана представляет собой такое состояние, при котором произведение концентраций способных к диффузии ионов, которые расположены по обе стороны мембраны, равны между собой. Условия, соответствующие равновесию, могут быть определены путем термодинамического рассмотрения этой системы. В рассмотренной системе через мембраны перемещаются ионы Сl- и вместе с ними перемещается равное количество ионов Na+, (чтобы предотвратить разделение зарядов). Поскольку ионы белка неспособны к диффузии, часть ионов натрия останется связанной с белком на стороне Л, и поэтому даже тогда, когда будет достигнуто состояние равновесия, количество ионов Na+ на этой стороне окажется избыточным. Иными словами, если рассматривать только способные к диффузии ионы, то на стороне А будет наблюдаться избыточное количество ионов Na+ (по сравнению с ионами Сl-), в то время как концентрация ионов Na+ и Сl- на стороне В должна быть равна. По этим же соображениям общее количество (сумма) ионов на стороне А не будет равна соответствующей величине, определенной для В. Можно видеть далее, что избыток ионов Na+ на стороне А будет компенсирован соответствующим увеличением количества ионов Сl- на стороне В. (Иначе произведения концентраций ионов не будут равны). Следовательно, в состоянии равновесия распределение способных к диффузии ионов по обе стороны полупроницаемой мембраны окажется асимметричным.

Билет 20. 1. Составляющие мембранного потенциала.

Потенциа́л поко́я — мембранный потенциал возбудимой клетки в невозбужденном состоянии. Он представляет собой разность электрических потенциалов, имеющихся на внутренней и наружной сторонах мембраны и составляет у теплокровных от -55 до -100 мВ. У нейронов и нервных волокон обычно составляет -70 мВ. Измеряется изнутри клетки. Для того, чтобы на мембране поддерживалась разность потенциалов, необходимо, чтобы была определенная разность концентрации различных ионов внутри и снаружи клетки. было доказано, что основной вклад в создание потенциала покоя вносит выходящий калиевый ток, который осуществляется через специфические белки-каналы — калиевые каналы постоянного тока. В покое калиевые каналы открыты, а натриевые каналы закрыты. Ионы калия выходят из клетки по градиенту концентрации, что создает на наружной стороне мембраны избыток положительных зарядов; при этом на внутренней стороне мембраны остаются отрицательные заряды. Некоторый вклад в создание потенциала покоя вносит также работа так называемого "натрий-калиевого насоса", который образован особым мембранным ферментом - натрий-калиевой АТФазой.

Потенциа́л де́йствия — волна возбуждения, перемещающаяся по мембране живой клетки в процессе передачи нервного сигнала. По сути своей представляет электрический разряд — быстрое кратковременное изменение потенциала на небольшом участке мембраны возбудимой клетки (нейрона, мышечного волокна или железистой клетки), в результате которого наружная поверхность этого участка становится отрицательно заряженной по отношению к соседним участкам мембраны, тогда как его внутренняя поверхность становится положительно заряженной по отношению к соседним участкам мембраны. Потенциал действия является физической основой нервного или мышечного импульса, играющего сигнальную роль.

Фазы потенциала действия

* процесс медленной деполяризации мембраны до критического уровня деполяризации - местное возбуждение, локальный ответ.

* Пиковый потенциал, или спайк, состоящий из восходящей части (деполяризация мембраны) и нисходящей части - реполяризация мембраны.

* от критического уровня деполяризации до исходного уровня поляризации мембраны - деполяризация.

* увеличение мембранного потенциала и постепенное возвращение его к исходной величине - гиперполяризация.