- •Балансовая структура ( источники формирования ) эз подземных вод

- •Результаты –

- •Расчеты зон санитарной охраны (зсо)

- •Образование верховодки на водонепроницаемых линзах в зоне аэрации

- •Конструкции дренажей

- •Горизонтальные дренажи

- •Гидрогеологические расчеты дренажных систем. Общие положения

- •Расчет контура растекания сточных вод

- •Расчет увеличения пластового давления в поглощающем горизонте вследствие закачки сточных вод

- •2. Водопонижение

- •Водопонизительные скважины

- •Наблюдательные скважины

ГИДРОГЕОЛОГИЯ

Эксплуатационные запасы подземных вод. Основное балансовое уравнение эксплуатационного водоотбора.

Эксплуатационные запасы подземных вод ЭЗ - объем подземных вод, который может быть получен рациональными в технико-экономическом отношении водозаборными сооружениями, при заданном режиме эксплуатации и при качестве воды, удовлетворяющем требованиям в течение всего расчетного срока водопотребления с учетом природоохранных требований.

Размерность ЭЗ - куб.м/сут

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОДОЗАБОР предполагает минимум затрат:

- Капитальные затраты (стоимость строительства сооружения) - в основном, определяются длиной магистрального водовода (от водозабора до объекта водоснабжения); в меньшей степени - количеством скважин, их глубиной и конструкцией.

- Эксплуатационные затраты (стоимость эксплуатации) включают:

1) энергозатраты на I подъем, поэтому важно количество скважин и глубина динамического (пониженного) уровня; 2) затраты на водоподготовку, зависящие от суммарного дебита и необходимых технологий водоподготовки; 3) энергозатраты на перегон воды по магистральному водоводу - зависят от длины водовода, рельефа по его трассе и суммарного дебита.

Исходя из этих соображений, рациональный водозабор должен быть расположен как можно ближе к водопотребителю и содержать минимальное количество эксплуатационных скважин.

ДОПУСТИМОЕ

ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ В ВОДОЗАБОРЕ

![]() .

Ограничение

величины понижения уровня в водозаборных

скважинах преследует две цели:

.

Ограничение

величины понижения уровня в водозаборных

скважинах преследует две цели:

- Во-первых, при эксплуатации грунтовых водоносных горизонтов происходит уменьшение их мощности и, следовательно, уменьшение проводимости горизонта. Чтобы не допустить прогрессирующего, "обвального" перепонижения уровней, рекомендуется сохранять в зоне водозаборной скважины не менее 30-50% начальной проводимости. - Во-вторых, в водозаборной скважине всегда должен оставаться столб воды, достаточный для размещения насоса и отстойника обычно 3-10 м).

Для

безнапорных горизонтов

принимают расчетную величину допустимого

понижения порядка

=

(0.5 ÷ 0.7)

![]() ,

где

-

начальная, ненарушенная мощность потока

в зоне эксплуатационных скважин

,

где

-

начальная, ненарушенная мощность потока

в зоне эксплуатационных скважин

Для напорных

горизонтов

гарантированной является величина

допустимого понижения до кровли пласта

(не вызывающая изменения проводимости

эксплуатируемого пласта); если же эта

величина недостаточна, то допускается

переход к безнапорному режиму с

использованием еще (0.5 ÷ 0.7)

![]()

РАСЧЕТНЫЙ

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

- это

время, в течение которого водозабор

должен работать непрерывно с дебитом

![]() .

Обычно (если не оговорено иное) используют

так называемый амортизационный

срок

(27.4 года, что соответствует "круглой"

расчетной величине 10 000 суток). Однако,

могут быть заданы и особые варианты:

временные

водозаборы

(например, строительные - 3÷5 лет),

периодические

водозаборы

(оросительные - 3÷ 4 месяца в году; пиковые

с внутригодовой, внутринедельной и даже

внутрисуточной периодичностью).

Если при разведке доказана возможность

стационарного режима фильтрации при

эксплуатации, то такой водозабор может

работать неограниченно

долго.

.

Обычно (если не оговорено иное) используют

так называемый амортизационный

срок

(27.4 года, что соответствует "круглой"

расчетной величине 10 000 суток). Однако,

могут быть заданы и особые варианты:

временные

водозаборы

(например, строительные - 3÷5 лет),

периодические

водозаборы

(оросительные - 3÷ 4 месяца в году; пиковые

с внутригодовой, внутринедельной и даже

внутрисуточной периодичностью).

Если при разведке доказана возможность

стационарного режима фильтрации при

эксплуатации, то такой водозабор может

работать неограниченно

долго.

СОХРАНЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ в пределах действующих нормативов в течение всего расчетного срока - вполне понятное требование, не требующее комментариев. Его содержание будем рассматривать подробнее позже.

Наконец, особенно в последние годы, пристальное внимание уделяется ограничениям по ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДООТБОРА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. Формы и масштабы этого воздействия различны в разных условиях; назовем, например:

- нарушения геомеханического характера (просадка земной поверхности, возникновение суффозии, активизация карста),

- нарушение влажностного режима приповерхностных слоев земной коры (иссушение сельхозземель, развитие ветровой эрозии, "пыльные бури"),

- нарушение общего водного баланса территорий, особенно в районах массированного водоотбора (уменьшение водности рек, осушение озер, болот),

- сопутствующие изменения ландшафтов (растительные и животные сообщества),

- переформирование криогенной обстановки в районах развития многолетней мерзлоты- и т.п.

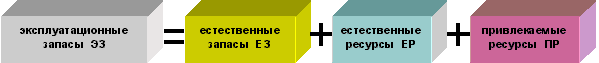

Балансовая структура ( источники формирования ) эз подземных вод

Это - один из важнейших смысловых вопросов при оценке ЭЗ; необходимость его изучения специально оговаривается в нормативно-методических документах.

Основные

теоретические представления

ДО

ЭКСПЛУАТАЦИИ: среднегодовой

баланс водоносного горизонта (с

осредненными сезонными колебаниями и

потому - с некоторым постоянным объемом

воды в пласте): объем

притока за счет всех видов питания

равен объему оттока за счет всех видов

разгрузки

![]()

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: водоотбор - новая расходная статья баланса (искусственная разгрузка). Поэтому после включения водозабора начинает формироваться (в полном соответствии с законами систем материального мира) новое равновесное балансовое состояние, т.е. происходят количественные изменения естественных балансовых процессов, стремящиеся компенсировать возникший за счет водоотбора дисбаланс. В совокупности эти изменения таковы:

- всегда

уменьшается

объем воды в пласте на

величину

![]() ,

так

как обязательно (по законам гидрогеодинамики)

должна образоваться депрессионная

воронка;

- может

увеличиться

суммарный расход питания до

величины

,

так

как обязательно (по законам гидрогеодинамики)

должна образоваться депрессионная

воронка;

- может

увеличиться

суммарный расход питания до

величины

![]() ;

-

может

уменьшиться

суммарный расход разгрузки до

величины

;

-

может

уменьшиться

суммарный расход разгрузки до

величины

![]() .

.

БАЛАНСОВОЕ УРАВНЕНИЕ

Qэ |

= |

|

+ |

Qp |

+ |

Qп |

|

||||||

+![]()

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ - количество воды в пласте (в принципе масса, но для пресных вод можно пользоваться объемом). Независимо от движения! Величина ЕЗ зависит от размеров водовмещающей толщи (площадь оцениваемой области, мощность пласта) и ее емкостных параметров (водоотдача). В зависимости от природы водоотдачи различают емкостные и упругие естественные запасы. Размерность объема (L3), но в уравнении баланса представляем их расходом, "размазывая" объем запасов на время водоотбора.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (термин и смысл должны быть известны из многих предшествующих учебных курсов) - суммарная величина питания водоносного горизонта в естественных условиях (следовательно, и величина естественной разгрузки). Обратить внимание: в уравнение баланса водоотбора входит не общая величина естественных ресурсов, формирующаяся в пределах некоей водосборной площади, а только изменение расхода разгрузки, т.е. та часть общей величины естественных ресурсов, которая "схвачена" водозабором за счет депрессии напоров в областях разгрузки естественного потока (замена естественной разгрузки на искусственную, техногенную).

ПРИВЛЕКАЕМЫЕ РЕСУРСЫ - специфическая балансовая категория, возникающая только при работе водозабора. Это - суммарный расход дополнительного питания эксплуатируемого горизонта (дополнительного к чему? к естественной интенсивности питания). Две возможности возникновения ПР – перетекание из рек и перетекание из смежного горизонта

Искусственное восполнение Вынужденная мера, если эксплуатационный водоотбор не обеспечивается естественными источниками формирования ЭЗ, т.е. в процессе эксплуатации происходит перепонижение уровней в водозаборных скважинах

Искусственно подаваемое в водоносный горизонт количество воды может входить в балансовую структуру ЭЗ как искусственные запасы или как искусственные ресурсы

Создание искусственных запасов (применяется также термин "магазинирование") производится один или несколько раз в году путем единовременного затопления больших площадей вблизи водозаборного сооружения

![]() -

искусственные запасы:

-

искусственные запасы:

![]() - искусственные ресурсы

- искусственные ресурсы

Важнейшее положение: СТРУКТУРА БАЛАНСА ВОДООТБОРА СПОСОБНА К СУЩЕСТВЕННОМУ ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ВО ВРЕМЕНИ

Зависит от:

- реальных гидрогеологических условий (характер залегания горизонта, его взаимодействие с другими ВГ и с поверхностными водами) – т.е. ТИП МПВ (потом)

- от расположения водозабора относительно природных и искусственных (техногенных) гидродинамических границ

- от длительности эксплуатации

- от производительности водозабора

- от сезона года

В этой связи вспомним о гидрогеологической/гидродинамической рациональности водозабора. Выходит, что существуют такие места, где водозабор располагать выгоднее, чем где-то рядом: лучше параметры, легче проявляется благоприятное балансовое действие граничных условий. Такие участки прежде всего можно рассматривать как "МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД".

Методы оценки эксплуатационных запасов месторождений подземных вод (балансовый, гидродинамический, гидравлический).

количественная оценка запасов. Несколько разных методов: выбор того или иного зависит от: степени сложности гидрогеологических условий МПВ; от стадии разведки; могут сочетаться. Важно, что сама методика поисково-разведочных зависит от того, какой метод будет использоваться для подсчета ЭЗ, т.к. каждый требует каких-то специфических параметров. Поэтому уже на оценочной стадии надо решить этот вопрос. Принципиально три метода подхода к постановке работ: БАЛАНСОВЫЙ, ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ.

Балансовый метод: сущность заключ в оцен Vов под вод, кот м б привлеч к обеспеч экспл водоотбора за счет тех или иных балансовых составляющих.

Может применяться как самостоятельный, но только для предварительных расчетов - обычно на стадии Оценки МПВ и как дополнительный (обязательный) при окончательных расчетах.

Раздельно оцениваются все компоненты общего балансового уравнения – в первую очередь, ЕЗ и ЕР; в отдельных случаях возможна и приблизительная оценка ПР

ЕЗ:

![]() ;

емкостные (б\н ВГ) водоотдача 10-2-10-1;

упругие (напВГ) 10-5-10-4

. Основной параметр – водоотдача. ЕР:

по сути это суммарное питание ВГ за счёт

всех механизмов (естественных и

техногенных – поэтому лучше говорить

СЛОЖИВШИЕСЯ ресурсы.

;

емкостные (б\н ВГ) водоотдача 10-2-10-1;

упругие (напВГ) 10-5-10-4

. Основной параметр – водоотдача. ЕР:

по сути это суммарное питание ВГ за счёт

всех механизмов (естественных и

техногенных – поэтому лучше говорить

СЛОЖИВШИЕСЯ ресурсы.

Важно: ЕР существуют ВНЕ эксплуатации

ЕР оцениваются:1)

по величине площадного

питания

![]() .;

.;

- W может быть инфильтрационное: его определяют с помощью лизиметров, режимных наблюдений или аналитическими расчётами по параметрам влагопереноса в зоне аэрации

- Или перетекание

из смежных горизонтов – для его оценки

выделяются площади, где напоры в смежных

горизонтах выше, чем в основном;

аналитически рассчитывается средняя

скорость перетекания

![]() ;2)

по величине латерального расхода

потока в основном горизонте

;2)

по величине латерального расхода

потока в основном горизонте

![]() ;

;

3) по величине

разгрузки

по разным формам разгрузки (измерение

суммарного родникового стока, оценка

речного стока в меженные периоды, расчеты

испарения, перетекания в смежные

горизонты)

![]() .

.

Гидродинамический. Расчет самого водозаборного сооружения и сопутствующие расчеты выполняются с использованием гидродинамической теории притока к скважинам. Абсолютно необходимой основой получения решения является составление Фильтрационной Схемы месторождения – это основная забота гидрогеолога; именно для ее составления и предпринимаются все разведочные работы и опробования. Содержание: обоснование режима потока во времени при работе водозабора; пространственная структура потока; пространственное распределение необходимых гидродинамических параметров; граничные условия (внешние и внутренние); характеристики водозахватных устройств (диаметр фильтров, их длина, положение в разрезе – совершенные, несовершенные)

В простых случаях строения ФС расчёт водозабора может быть выполнен в аналитическом виде, по формулам. В более сложных случаях строения ФС МПВ для получения решения используют математическое моделирование (численное решение систем дифференциальных уравнений фильтрации).

В случае сложного строения МПВ – гидравлический метод (или Опытно-Эксплуатационное Опробование) – к примеру, сложная хаотическая неоднородность фильтрационных свойств (карст?), трудноизучаемые или малопонятные ГУ.

нереально разведать хорошую ФС (дорого, долго и нет методик!)

тогда уже на стадии разведки применяют ОЭО – дебит как можно больше (но почти всегда заметно меньше нужного Qэ ) + продолжительность несколько месяцев (до года)

обычно несколько (не менее 3-х) ступеней с разными дебитами до стационарного режима

Дальше

прогноз на значение Qэ

→

![]() Если ОЭО

окончено при

нестационаре

и можно предполагать дальнейшее развитие

деперессии, то экстраполяция по времени

Если ОЭО

окончено при

нестационаре

и можно предполагать дальнейшее развитие

деперессии, то экстраполяция по времени![]()

Также используют математическое моделирование – строится модель работы водозабора (полная ФС, учет неоднородности строения пласта),

И метод аналогий, использующий МПВ со схожими условиями и характеристиками.

Стадийность поисково-разведочных работ на месторождениях подземных вод. Цели и методы исследований на поисково-оценочной стадии.

МПР России, 1998 г. - Временное положение о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (подземные воды).

Стадийность геологоразведочных работ на подземные воды определяет последовательность их проведения в процессе поисков, разведки и эксплуатации месторождений подземных вод;

Стадийность устанавливает общие требования к содержанию и составу, к результатам работ.

Процесс геологического изучения недр по цели, содержанию исследований и результату подразделяется на 3 этапа и 5 стадий

Этап I. Региональное изучение недр для оценки прогнозных ресурсов подземных вод.

Стадия 1. Региональная оценка прогнозных ресурсов подземных вод.

Этап II. Геологическое изучение недр - поиски и оценка месторождений.

Стадия 2. Поисковые работы.

Стадия 3. Оценка месторождений.

Этап III. Разведка и освоение месторождений.

Стадия 4. Разведка месторождений.

Стадия 5. Эксплуатационная разведка

Результатом геологоразведочных работ на каждой стадии является оценка прогнозных ресурсов и (или) эксплуатационных запасов подземных вод определенной категории в соответствии с «Классификацией эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод»

Результаты работ каждой стадии являются также основанием для лицензирования пользования недрами, используются в качестве исходных данных отдельных стадий проектирования.

В зависимости от конкретных условий, и от степени изученности объекта, сложности природных гидрогеологических и экологических условий, потребности в воде, отдельные этапы (стадии) могут исключаться из общего поисково-разведочного процесса или совмещаться с другими этапами и стадиями. (Например, оценка месторождения по результатам поисковых работ).

Критерием постановки и проведения работ отдельных этапов и стадий, исключением или совмещением стадий является степень достаточности материалов для решения целевой задачи- разведка и оценка запасов месторождения в рамках заявленной потребности..

Этап I. Региональное изучение недр для оценки прогнозных ресурсов подземных вод.

Стадия 1.Региональная оценка прогнозных ресурсов подземных вод.

Объекты изучения и региональной, оценки прогнозных ресурсов подземных вод отдельные гидрогеологические бассейны и массивы, гидрогеологические районы, речные бассейны, наиболее перспективные водоносные горизонты в их пределах.

Основная задача - выявление условий и региональных закономерностей распространения и формирования ресурсов подземных вод и их прогнозная оценка

Работы, как правило, тематические и камеральные - обобщение материалов всех видов гидрогеологических исследований, выполненных ранее (гидрогеологических съемок различного масштаба, поисково-разведочных работ, эколого-гидрогеологических исследований и т.д). Не исключаются определенные объемы полевых исследований, -обследование территории и действующих водозаборов, дистанционные аэрокосмические, гидрометрические (меженные съемки) работами, гидрохимическим опробованием и пр.

Особо важное место в составе работ по региональной оценке прогнозных ресурсов подземных вод занимает математическое моделирование, составление и ведение баз картографических и фактографических.

Результат работ - оценка запасов подземных вод по категории Р – прогнозные, выделение перспективных участков. На основе выполненных работ могут быть также выявлены новые месторождения подземных вод (без проведения поисковых работ). Составляются карты прогнозных ресурсов подземных вод. Результаты работ – отчет с подсчетом прогнозных ресурсов категории Р, который предоставляется на государственную экспертизу.

Этап II. Геологическое изучение недр - поиски и оценка месторождений.

Стадия 2 «Поисковые работы» - поиски на новых или недостаточно изученных площадях с целью выявления МПВ и определения их перспективности для дальнейшего изучения, когда они не могут, быть выявлены по региональным исследованиям

Цель - выявление в пределах перспективных площадей, установленных по результатам региональных работ, водоносных горизонтов и месторождений с благоприятными условиями (для постановки дальнейших оценочных и разведочных работ)

Основная задача - получение необходимой информации, позволяющей выявить МПВ )иногда несколько МПВ), определить границы в плане и разрезе, выполнить предварительную оценку их эксплуатационных запасов категории С2 (в отдельных случаях –С2 и С1) и наметить объект для первоочередного промышленного освоения.

Работы на стадии «Поиски» (в зависимости от сложности геологического строения и гидрогеологических условий и типов МПВ) могут включать: маршрутное и (или) площадное изучение гидрогеологических условий масштабов 1:100000-1:50000 при необходимости, комплекса геофизических, гидрометрических, гидрогеохимических, ландшафтных, геоботанических, дистанционных аэро- и космических методов, бурение и опробование поисковых скважин, геофизические исследования в скважинах, обследования действующих водозаборов, наблюдения за режимом подземных вод, топографо-геодезические, гидрогеохимические, лабораторные работы, математическое моделирование и другие, в т.ч. специальные, исследования

Результат работ - геологическое обоснование перспектив площади и выявление МПВ, на которых целесообразна постановка дальнейших оценочных работ. В простых гидрогеологических и экологических условиях по результатам поисковых работ могут быть оценены эксплуатационные запасы подземных вод по низким категориям обеспеченности. Результаты - отчет с подсчетом эксплуатационных запасов подземных вод низким категориям С2.

Если задачи поисковых работ были решены при проведенных ранее исследованиях (при региональной оценке прогнозных ресурсов) стадия поисков не проводится.

Стадия 3 «Оценка месторождений» - оценочные работы на МПВ (по результатам региональных исследований или поисковых работ).

Цель - изучение выявленного месторождения (или нескольких месторождений) подземных вод требуемого назначения и состава и предварительная оценка их эксплуатационных запасов применительно к условной схеме водозабора.

Задачи –

установление факторов и закономерностей формирования эксплуатационных запасов подземных вод (их количества и качества):

предварительное обоснование природной гидрогеологической модели;

гидрогеологическое и, в необходимых случаях, технико-экономическое обоснование схемы водозабора;

принципиальная оценка возможного влияния на природную среду (поверхностные водные объекты, оседание поверхности, активизацию карстово-суффозионных и других экзогенных процессов, угнетение ландшафтов и т.д.);

определение соответствия качества воды ее назначению и оценка его возможных изменений в процессе эксплуатации;