- •1.Класифікація методів електророзвідки на постійному струмі.

- •2. Кількісна характеристика локальних гравітаційних аномалій для тіл правильної геометричної форми.

- •Кількісна інтерпретація гравіметричних даних.

- •3. Гамма-гамма метод ( густинний варіант – ггм-г).

- •1. Варіації магнітного поля. Їх природа та методика врахування при магнітних зйомках.

- •2. Блок – схема радіометрів. Радіометри для інтегральних вимірювань радіоактивності.

- •3. Годографи головних та відбитих хвиль , їх порівняльна характеристика.

- •1. Густина, сила тяжіння і тиск в надрах Землі.

- •2. Метод вертикального електричного зондування, його загальна характеристика та область застосування.

- •3. Обгрунтування вибору типового комплексу гдс для нафтогазових свердловин

- •1. Аналітичне продовження гравітаційних аномалій як один із способів іх трансформації.

- •2. Аерогамма-зйомка. Пішохідний гамма-метод.

- •3. Способи інтерпретації кривих електричного зондування

- •1. Фігура і гравітаційне поле Землі.

- •2. Вертикальне сейсмічне профілювання (всп)

- •3.Детектори радыоактивних випромынювань. Газонаповнены, сцинтиляцыйны, та напыв провыдниковы.

- •1. Застосування методів ядерної геофізики при вирішенні задач пошуків рудних родовищ корисних копалин

- •2. Магнітне поле Землі і його елементи. Природа магнітного поля

- •3. Методи вивчення технічного стану свердловин. Основні задачі що вирішуються цими методами.

- •1. Роль фізико-геологічного моделювання при комплексних геофізичних дослідженнях.

- •Моделі внутрішньої будови Землі за сейсмологічними даними. Сейсмическая модель Земли

- •Методи аналізу і розділення аномальних магнітних полів.

- •Гравітаційне поле Землі, його основні параметри та властивості.

- •Параметри пористості та насичення, їх фізична та петрофізична сутність.

- •Метод спільної глибинної точки (сгт).

- •1. Радіометричні методи при пошуках, розвідці та розробці родовищ радіоактивних руд і вирішенні інших геологічних задач.

- •2. Повздовжні та поперечні хвилі і особливості їх розповсюдження.

- •3. Методи електричного профілювання.

- •1. Порівняльна характеристика методів кількісної інтерпретації магнітних аномалій

- •2. Принципи цифрової реєстрації сейсмічних коливань

- •3. Гамма-гамма метод та його застосування в геології

- •1. Взаємодія гамма-випромінювання з речовиною г/п

- •2. Сутність акустичного методу дослідження свердловин та задачі, які вирішуються за його даними.

- •3. Якісна геологічна інтерпретація гравітаційних аномалій

- •Магнетизм та електропровідність Землі

- •Годографи відбитих та рефрагованих хвиль у градієнтних середовищах

- •Метод природного електричного поля

- •1. Прецесія та нутація осі обертання Землі. Припливний потенціал

- •2. Сучасні методи інтерпретації гравітаційних даних

- •Кількісна інтерпретація гравіметричних даних.

- •3.Особливості умов вимірів при гдс та їх вплив на вибір раціонального комплексу методів.

- •Стационарные нейтронные методы гис

- •2. Основні принципи комплексування геофізичних і геологічних методів дослідження

- •3. Багатохвильова сейсморозвідка

- •1. Магнітні властивості гірських порід і методи їх визначення

- •2. Статичні та кінематичні поправки в сейсорозвідці

- •3. Метод потенціалів викликаної поляризації гірських порід (вп)

- •1.Частотное электромагнитное зондирование.

- •2. Основи геотермії. Основні процеси утворення та переносу тепла в надрах Землі

- •3. Пряма та обернена задачі гравірозвідки, їх особливості

- •Магнітні властивості гірських порід і методи їх визначення

- •2. Принцип Гюйгенса–Френеля, принцип Ферма

- •3. Метод магнітотелуричного зондування

- •1. Намагнічування тіл в магнітному полі і характеристика намагнічування.

- •2. Бокове каротажне зондування (бкз) та боковий каротаж бк. Суть, призначення

- •3. Комплекс геофізичних досліджень при пошуках нафтогазових об’єктів

- •1.Термометрія свердловин та задачі,які нею вирішуються

- •1. Методи телуричних струмів та магнітотелуричного профілювання.

- •2. Розв’язання прямих і обернених задач в магніторозвідці для тіл простої геометричної форми

- •1. Методика магнітометричних досліджень при вирешенні геологічних задач на суші і на морі

- •2. Основні теорії походження Сонячної системи і Землі

- •3. Методи високочастотної електрометрії

- •1. Фотонейтронний (гамма-нейтронний) метод в ядерній геофізиці

- •2. Застосування методу осереднення при аналізі гравімагнітних спостережень

- •3. Застосування 3d сейсморозвідки для вирішення геологічних задач

- •1.Функція комплексного показника та її використання при геофізичних дослідженнях.

- •2. Методика та апаратура магнітотелуричних досліджень.

- •10.Методика польових магнітометричних досліджень.

- •3. Теорія методу самочинної поляризації гірських порід (пс). Методика та область застосування. Задачі, що вирішуються методом пс.

2. Статичні та кінематичні поправки в сейсорозвідці

Методи розрахунку апріорних кінематичних поправок та їх корекція. При обработке данных МОВ необходимо введение, кинематических поправок. С их помощью устраняют различия во временах прихода полезных отраженных волн, вызванных неодинаковым удалением пунктов наблюдения от источника. Кинематические поправки вычисляют, исходя из скоростного разреза толщи пород, покрывающей сейсмическую границу. Обычно априорных сведений о скоростях оказывается недостаточно для удовлетворительного определения кинематических поправок, что делает необходимым их уточнение. Соответствующий этап обработки называют коррекцией кинематических поправок. Введение кинематических поправок преобразует криволинейный годограф волны, отраженной от плоской границы прямолинейный годограф нормальных времен —линию t0(х). Эта линия в масштабе времени отображает форму соответствующего участка отражающей границы: нормальные времена пропорциональны эхо-глубинам границы. Изображение линий t0(х) однократных отражений образует кинематический временной разрез по сейсмическому профилю. Изображение, выполненное в виде волновой картины, с сохранением информации о форме и интенсивности колебаний, называют динамическим временым разрезом. На нем проводят корреляцию полезных волн, которая является одним из наиболее сложных и ответственных этапов обработки. В условиях пологах границ, при отсутствии резких изменений пластовых скоростей, временной разрез в достаточной степени подобен глубинному и пригоден для геологической интерпретации сейсмических данных.

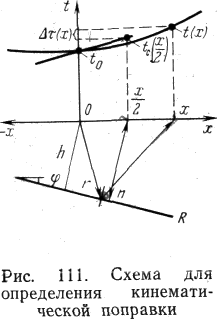

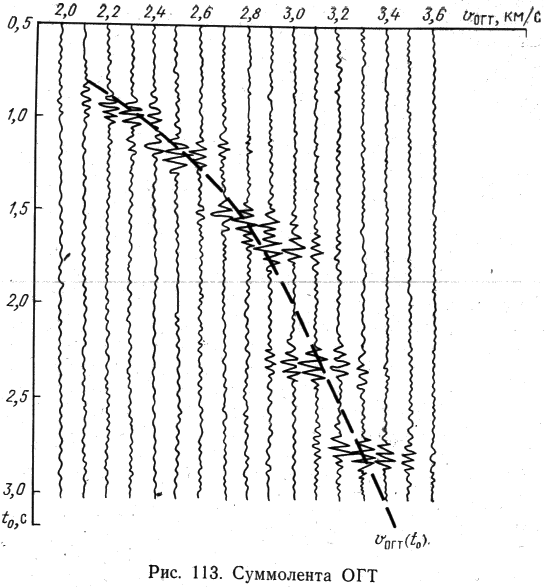

Кинематическая поправка ∆τ(x)—это разность времени отражённой волны t(х) в точке наблюдения, отстоящей от источника на расстоянии х, и времени отражения t0(x/2) от той же границы по нормальному лучу в точке х/2 (рис. 111):

![]()

Вводя

кинематические поправки в наблюденные

времена, годограф

отраженной волны преобразуют в линию

t0,

т.

е. в годограф нормальных времен

Вводя

кинематические поправки в наблюденные

времена, годограф

отраженной волны преобразуют в линию

t0,

т.

е. в годограф нормальных времен

![]()

(28.14)

Осуществляемый при введении кинематической поправки переход от координаты х к координате х/2 имеет точный физический смысл лишь в случае горизонтально-слоистой среды: в точке профиля х наблюдается волна, отраженная от границы в точке, абсцисса которой равна х/2. При наклонной границе точка отражения r смещена по восстанию относительно точки нормального отражения n, соответствующей пункту профиля х/2 (см. рис. 111). Для пологих отражающих границ расхождение между точками r и п относительно невелико, и неучет его не вызывает больших искажений в сейсмических построениях.

Введение кинематических., поправок преследует две цели:

1) криволинейные годографы волн отраженных от плоских участков границ преобразуются в отрезки прямых, совокупность которых представляет собой временной разрез, дающий наглядное представление о структурных особенностях сейсмическиx границ.

2) спрямленйе годографов полезных волн облегчает их синфазное суммирование с целью выделения однократных отражений на фоне случайных и регулярных волн помех.

Точный расчет кинематических поправок возможен лишь при условии, что известны все скоростные и структурные параметры геологической среды, необхдимые для вычисления годографов отраженных волн. До начала обработки полевых наблюдений сведения о сейсмогеологическом разрезе бывают недостаточно полными. Обычно имеются некоторые априорные данные о скоростном строении изучаемого разреза, а предварительная информация об углах наклона сейсмических границ отсутствует. Тогда поправки рассчитывают, исходя из модели горизонтально-слоистой среды. Годографы отраженных волн в этом случае (φ = 0) называют нормальными. Кинематические поправки

для

нормального годографа, у которого

![]() вычисляют

по формуле

вычисляют

по формуле![]() (28.15)

(28.15)

С овременная

вычислительная техника позволяет

рассчитывать

теоретические годографы отраженных

волн в средах с любым

скоростным строением. Однако на практике,

учитывая точность априорных данных

и допустимую погрешность результата,

для

расчета кинематических поправок

используют относительно простые

модели среды. Чаще всего сейсмогеологический

разрез считают

слоисто-однородным, с горизонтальными

границами раздела.

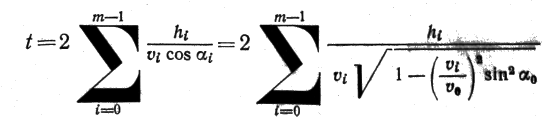

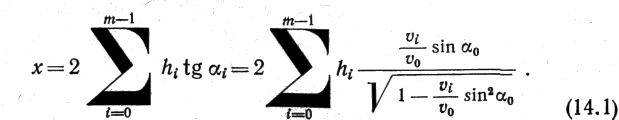

Уравнение годографа отраженной волны

в таком случае

определяется формулами (14.1) или (14.2),

овременная

вычислительная техника позволяет

рассчитывать

теоретические годографы отраженных

волн в средах с любым

скоростным строением. Однако на практике,

учитывая точность априорных данных

и допустимую погрешность результата,

для

расчета кинематических поправок

используют относительно простые

модели среды. Чаще всего сейсмогеологический

разрез считают

слоисто-однородным, с горизонтальными

границами раздела.

Уравнение годографа отраженной волны

в таком случае

определяется формулами (14.1) или (14.2),

которые

используются

для расчета кинематических поправок.

При большом числе слоев вычисления

оказываются довольно громоздкими, что

заставляет обращаться к упрощенным

вариантам расчета. В

самом простом варианте покрывающую

толщу считают однородной

и характеризуют средней скоростью

которые

используются

для расчета кинематических поправок.

При большом числе слоев вычисления

оказываются довольно громоздкими, что

заставляет обращаться к упрощенным

вариантам расчета. В

самом простом варианте покрывающую

толщу считают однородной

и характеризуют средней скоростью

![]() Тогда

нормальный

годограф имеет гиперболическую форму

(12.28) и кинематическая

поправка при φ=0

Тогда

нормальный

годограф имеет гиперболическую форму

(12.28) и кинематическая

поправка при φ=0

![]()

Если длина годографа мала по сравнению с глубиной отражающей границы, то, согласно (12.37), нормальная кинематическая поправка вычисляется по приближенной формуле

![]()

Поскольку

величина νср

обычно возрастает с глубиной,

кинематическая

поправка для фиксированного значения

х

убывает

с ростом

![]()

Вычисление

Вычисление![]() по

формуле (28.16) дает хорошие результаты,

когда значения х

относительно

невелики. С удалением от источника

годограф, рассчитанный для однородной

среды со скоростью

по

формуле (28.16) дает хорошие результаты,

когда значения х

относительно

невелики. С удалением от источника

годограф, рассчитанный для однородной

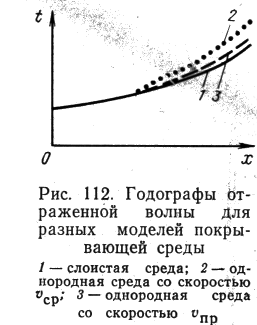

среды со скоростью![]() оказывается

значительно круче по сравнению с

годографом для слоистой покрывающей

толщи (рис. 112). Качество

приближения к последнему можно улучшить,

если вместо средней

скорости в формулах (28.16) и (28.17) использовать

так

называемую предельную эффективную

скорость

оказывается

значительно круче по сравнению с

годографом для слоистой покрывающей

толщи (рис. 112). Качество

приближения к последнему можно улучшить,

если вместо средней

скорости в формулах (28.16) и (28.17) использовать

так

называемую предельную эффективную

скорость![]()

С учетом наклона отражающей границы кинематическую поправку, согласно (12.37), можно вычислить по приближенной формуле

![]()

Как видно из сравнения (28.18) и (28.17), поправки, вычисленные по нормальным годографам, в общем случае оказываются завышенными из-за неучета угла наклона границы. Относителъное завышение поправки состовляет

![]()

где![]()

Лучшее

приближение к реальным годографам

в слоистой среде получается при замене

величины

![]() соответствующей

предельной

эффективной скоростью

соответствующей

предельной

эффективной скоростью![]()

При

машинной обработке сейсмограмм

МОВ кинематические поправки

![]() вводят во все отсчеты сейсмических

трасс

вводят во все отсчеты сейсмических

трасс

![]() ,

исходя из того, что любой отсчет на

записи

может принадлежать вступлению однократной

отражённой

волны. Введение кинематических поправок

в сейсмическую трассу

,

исходя из того, что любой отсчет на

записи

может принадлежать вступлению однократной

отражённой

волны. Введение кинематических поправок

в сейсмическую трассу![]() состоит

в том, что времена всех ее отсчетов,

уменьшаются на соответствующие величины

состоит

в том, что времена всех ее отсчетов,

уменьшаются на соответствующие величины![]() При

аналоговой обработке

эта операция выполняется путем

изменяющегося во времени сдвига вдоль

трассы магнитограммы считывающей

магнитной

головки или с помощью электрической

линии задержки считанного

сигнала с изменяющимся временем задержки.

При цифровой обработке кинематические

поправки вводятся путем переадресации

дискретных отсчетов трассы, хранящихся

в памяти

ЭВМ: времена отсчетов определяются

номерами ячеек, в

которых они расположены.

При

аналоговой обработке

эта операция выполняется путем

изменяющегося во времени сдвига вдоль

трассы магнитограммы считывающей

магнитной

головки или с помощью электрической

линии задержки считанного

сигнала с изменяющимся временем задержки.

При цифровой обработке кинематические

поправки вводятся путем переадресации

дискретных отсчетов трассы, хранящихся

в памяти

ЭВМ: времена отсчетов определяются

номерами ячеек, в

которых они расположены.

Введение

кинематических поправок в сейсмическую

запись вызывает

искажение формы волновых импульсов, а

именно — их растяжение во времени.

Действительно, кинематические

поправки для данной трассы

![]() постепенно

уменшаются,

что соответствует выполаживанию

годографов отраженных

волн по мере увеличения времени их

прихода. Вследствие этого поправки

оказываются неодинаковыми для различных

отсчетов одного и того же сейсмического

импульса. Время вступления

волны в момент t

уменьшается

поправкой на наибольшую

величину

постепенно

уменшаются,

что соответствует выполаживанию

годографов отраженных

волн по мере увеличения времени их

прихода. Вследствие этого поправки

оказываются неодинаковыми для различных

отсчетов одного и того же сейсмического

импульса. Время вступления

волны в момент t

уменьшается

поправкой на наибольшую

величину![]() ,.

а во время последнего отсчета,

принадлежащего

этой волне, вводится наименьшая поправка

,.

а во время последнего отсчета,

принадлежащего

этой волне, вводится наименьшая поправка

![]() — длительность колебания. Происходящее

при

этом растяжение сейсмического импульса

характеризуется коэффициентом

— длительность колебания. Происходящее

при

этом растяжение сейсмического импульса

характеризуется коэффициентом

![]()

Коэффициент растяжения зависит от" быстроты изменения кинематической поправки во времени. Он возрастает с увеличением х и уменьшением t, а также с увеличением вертикального градиента скорости в покрывающей толще. Для одной и той же отраженной волны, наблюдаемой на различных удалениях от источника, искажения формы вызванные растяжением импульсов, оказываются неодинаковыми. Это снижает эффект суммирования полезных волн, на котором основан метод ОГТ и некоторые другие способы обработки данных многократного сейсмического профилирования. Поэтому из обработки исключают начальные участки сейсмических трасс, где деформация колебаний, вызываемая введением кинематических поправок, превышает допустимые пределы.

Коррекция кинематических: поправок

Априорные

кинематические поправки часто не

обладают достаточной

точностью. На временных разрезах

погрешности определения

кинематических поправок обнаруживаются

по искажениям формы линий![]() —годографов

нормальных времен полезных

волн. При заниженных поправках годографы

однократных

отражений оказываются недослрямленнымй.

При завышенных поправках они становятся

переспрямленными, т. е. приобретают

кривизну противоположного знака.

Неверные кинематические

поправки снижают эффект суммирования

полезных

сигналов, что проявляется в ухудшении

прослеживаемости однократных

отражений на временных разрезах ОГТ.

—годографов

нормальных времен полезных

волн. При заниженных поправках годографы

однократных

отражений оказываются недослрямленнымй.

При завышенных поправках они становятся

переспрямленными, т. е. приобретают

кривизну противоположного знака.

Неверные кинематические

поправки снижают эффект суммирования

полезных

сигналов, что проявляется в ухудшении

прослеживаемости однократных

отражений на временных разрезах ОГТ.

Рассмотрим

способы коррекции кинематических

поправок применительно к методу ОГТ.

Эти способы представляют собой различные

варианты подбора кинематических

параметров полезных

волн [58]. Как видно из формул (28.20) и

(28.21), при фиксированном

значении

![]() кинематическая поправка для годографа

ОГТ однозначно определяется фиктивным

скоростным параметром

кинематическая поправка для годографа

ОГТ однозначно определяется фиктивным

скоростным параметром

![]() .

Поэтому коррекция поправок сводится к

под-

.

Поэтому коррекция поправок сводится к

под-

бору

наилучших значений

![]() по

критерию синфазного сложения

полезных волн при регулируемом

криволинейном суммировании

сейсмограмм ОГТ.

по

критерию синфазного сложения

полезных волн при регулируемом

криволинейном суммировании

сейсмограмм ОГТ.

Исходные

сейсмограммы ОГТ суммируются по

гиперболическим

линиям, соответствующим форме годографов

отраженных волн при однородной покрывающей

толще, для которой задана зависимость![]() .

После введения априорных кинематических

поправок годографы всех отраженных

волн становятся пологими

и хорошо аппроксимируются квадратичными

параболами. Это упрощает криволинейное

суммирование исправленных

сейсмограмм ОГТ.

Значения

.

После введения априорных кинематических

поправок годографы всех отраженных

волн становятся пологими

и хорошо аппроксимируются квадратичными

параболами. Это упрощает криволинейное

суммирование исправленных

сейсмограмм ОГТ.

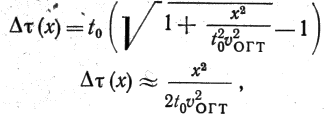

Значения![]() ,

соответствующие форме годографов

полезных

отражений на сейсмограмме ОГТ, можно

найти с помощью так

называемой суммоленты ОГТ, состоящей

из ряда суммотрасс.

Каждая суммотрасса — результат

суммирования исходных трасс

,

соответствующие форме годографов

полезных

отражений на сейсмограмме ОГТ, можно

найти с помощью так

называемой суммоленты ОГТ, состоящей

из ряда суммотрасс.

Каждая суммотрасса — результат

суммирования исходных трасс

![]() вдоль

линий теоретических годографов

вдоль

линий теоретических годографов

![]() вычисленных

для заданной зависимости

вычисленных

для заданной зависимости![]()

![]() (28.23)

(28.23)

где![]()

Набор

суммотрасс получают, изменяя определенным

образом зависимость![]() с

тем, чтобы перекрыть диапазон возможных

вариаций этого параметра на исследуемой

площади.

с

тем, чтобы перекрыть диапазон возможных

вариаций этого параметра на исследуемой

площади.

Анализируя

суммоленту ОГТ, интерпретатор выделяет

на ней области

повышенной интенсивности суммарных

колебаний, называемые

разрастаниями. Каждое разрастание на

суммоленте

отвечает определённой отраженной волне

на исходной сейсмограмме.

При этом в центре разрастания максимальная

амплитуда

колебаний на некоторой суммотрассе

получается при синфазном

сложении амплитуд отраженной волны.

Зная зависимость![]() для

суммотрассы, по времени

для

суммотрассы, по времени![]() центра

разрастания

находят величину

центра

разрастания

находят величину![]() выделенной

волны. Таким образом,

для нее однозначно определяют

кинематические поправки

выделенной

волны. Таким образом,

для нее однозначно определяют

кинематические поправки

![]() По множеству выделенных на суммоленте

разрастаний, которые

соответствуют полезным отражениям,

регистрируемым на разных

временах, устанавливают функцию

кинематических поправок

По множеству выделенных на суммоленте

разрастаний, которые

соответствуют полезным отражениям,

регистрируемым на разных

временах, устанавливают функцию

кинематических поправок![]() При

коррекции кинематических поправок

используют различные

способы перебора зависимостей

При

коррекции кинематических поправок

используют различные

способы перебора зависимостей![]() Широко

применяют

вариант, когда каждую суммотрассу

Широко

применяют

вариант, когда каждую суммотрассу

![]() получают

при

фиксированном скоростном параметре

получают

при

фиксированном скоростном параметре![]()

![]() Поскольку

средние скорости обычно увеличиваются

с

глубиной, центры разрастаний на такой

суммоленте с увеличением

Поскольку

средние скорости обычно увеличиваются

с

глубиной, центры разрастаний на такой

суммоленте с увеличением![]() смещаются

на суммотрассы с возрастающими

значениями

смещаются

на суммотрассы с возрастающими

значениями![]() (рис.

113).

При

коррекции кинематических поправок

используют также способ

перебора(сканировалия) скоростей по

временному

разрезу. Он заключается в том, что для

исследуемого интервала

сейсмического профиля строят множество

вариантов временного

разреза ОГТ. Каждый из них соответствует

фиксированному значению

(рис.

113).

При

коррекции кинематических поправок

используют также способ

перебора(сканировалия) скоростей по

временному

разрезу. Он заключается в том, что для

исследуемого интервала

сейсмического профиля строят множество

вариантов временного

разреза ОГТ. Каждый из них соответствует

фиксированному значению

![]() ,

принятому при расчетах кинематических

поправок для всех сейсмограмм ОГТ.

Сопоставляя изображения

некоторой волны на различных вариантах

разреза,

можно установить, при каком значении

,

принятому при расчетах кинематических

поправок для всех сейсмограмм ОГТ.

Сопоставляя изображения

некоторой волны на различных вариантах

разреза,

можно установить, при каком значении![]() достигается

наилучшее

качество ее суммирования. Таким путем

определяются

кинематические поправки для всех

отражений, прослеживаемых на временном

разрезе. Достоинством способа сканирования

скоростей является то, что критерием

правильности введенных кинематических

поправок служит качество результата

обработки

— временного разреза. Кроме того, можно

обнаружить

изменение вдоль профиля скорости до

отражающей границы

в пределах исследуемого интервала.

Недостатком способа является

субъективный характер визуальной оценки

качества отражений

на временных разрезах.

Для

объективной оценки качества суммирования

отраженных

волн при подборе кинематических поправок

предложен ряд алгоритмов.

Некоторые из них будут рассмотрены при

определении

эффективных скоростей.

Когда

интенсивность полезных отражений мала

по сравнению

со случайными волнами-помехами,

целесообразно до подбора

кинематических поправок выполнить

накапливание сейсмограмм

ОРТ. При этом суммируют трассы нескольких

соседних сейсмограмм, соответствующие

одинаковым дистанциям,

и получают одну сейсмограмму ОРТ, на

которой за счет статистического эффекта

осреднения снижен относительный

урбвень случайных помех. Такой простой

прием улучшения качества

сейсмограмм допустим лишь тогда, когда

годографы ОРТ одной волны не отличаются

существенно в соседних точках

профиля. Это обстоятельство необходимо

учитывать при выборе базы накапливания.

Существуют способы накапливания

сейсмограмм

с учетом наклона отражающих границ. В

сложных сейсмогеологических условиях,

при плохой прослеживаемости

полезных отражений из-за наложения

регулярных

и Случайных волн-помех, коррекция

кинематических поправок

затруднена и может оказаться неоднозначной

на первом

этапе ее проведения. Поэтому нередко

коррекция кинематических

поправок совместно с коррекцией

статических поправок выполняется

итерационным путем. Основным критерием

степени приближения к наилучшему

варианту служит качество

прослеживаемости целевых горизонтов

на временном разрезе.

По

результатам коррекции кинематических

поправок для основних отражающих границ

определяют эффективные скоростные

параметры νогт

.

эти определения позволяют вычислить

среднепластовые скорости νпл

для

интервалов разрезов, заключенных между

соседнми границами, и найти средние

скорости νср

до

отражающих горизонтов. Полученные

сведения о скоростном строении покрывающей

толщи используют для преобразования

временного разреза в глубинный.

Статическая поправка —это разность

действительного времени

регистрации волны и предполагаемого

времени ее прихода при

условии, что точки возбуждения и приема

колебаний находятся

на линии приведения. При введении

статической поправки в

сейсмическую трассу от наблюденных

времен переходят к приведенным

(исправленным) временам. Обычно линию

приведения располагают ниже точек

возбуждения и приема, так что введение

статических поправок уменьшает значения

времен.

достигается

наилучшее

качество ее суммирования. Таким путем

определяются

кинематические поправки для всех

отражений, прослеживаемых на временном

разрезе. Достоинством способа сканирования

скоростей является то, что критерием

правильности введенных кинематических

поправок служит качество результата

обработки

— временного разреза. Кроме того, можно

обнаружить

изменение вдоль профиля скорости до

отражающей границы

в пределах исследуемого интервала.

Недостатком способа является

субъективный характер визуальной оценки

качества отражений

на временных разрезах.

Для

объективной оценки качества суммирования

отраженных

волн при подборе кинематических поправок

предложен ряд алгоритмов.

Некоторые из них будут рассмотрены при

определении

эффективных скоростей.

Когда

интенсивность полезных отражений мала

по сравнению

со случайными волнами-помехами,

целесообразно до подбора

кинематических поправок выполнить

накапливание сейсмограмм

ОРТ. При этом суммируют трассы нескольких

соседних сейсмограмм, соответствующие

одинаковым дистанциям,

и получают одну сейсмограмму ОРТ, на

которой за счет статистического эффекта

осреднения снижен относительный

урбвень случайных помех. Такой простой

прием улучшения качества

сейсмограмм допустим лишь тогда, когда

годографы ОРТ одной волны не отличаются

существенно в соседних точках

профиля. Это обстоятельство необходимо

учитывать при выборе базы накапливания.

Существуют способы накапливания

сейсмограмм

с учетом наклона отражающих границ. В

сложных сейсмогеологических условиях,

при плохой прослеживаемости

полезных отражений из-за наложения

регулярных

и Случайных волн-помех, коррекция

кинематических поправок

затруднена и может оказаться неоднозначной

на первом

этапе ее проведения. Поэтому нередко

коррекция кинематических

поправок совместно с коррекцией

статических поправок выполняется

итерационным путем. Основным критерием

степени приближения к наилучшему

варианту служит качество

прослеживаемости целевых горизонтов

на временном разрезе.

По

результатам коррекции кинематических

поправок для основних отражающих границ

определяют эффективные скоростные

параметры νогт

.

эти определения позволяют вычислить

среднепластовые скорости νпл

для

интервалов разрезов, заключенных между

соседнми границами, и найти средние

скорости νср

до

отражающих горизонтов. Полученные

сведения о скоростном строении покрывающей

толщи используют для преобразования

временного разреза в глубинный.

Статическая поправка —это разность

действительного времени

регистрации волны и предполагаемого

времени ее прихода при

условии, что точки возбуждения и приема

колебаний находятся

на линии приведения. При введении

статической поправки в

сейсмическую трассу от наблюденных

времен переходят к приведенным

(исправленным) временам. Обычно линию

приведения располагают ниже точек

возбуждения и приема, так что введение

статических поправок уменьшает значения

времен.

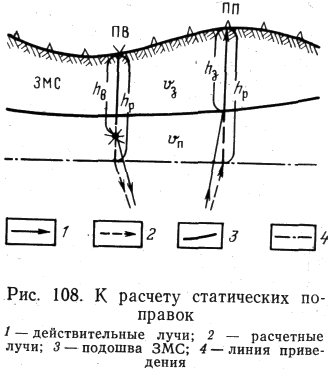

Пусть

в некоторой точке профиля, где расположен

пункт приема

(ПП), превышение рельефа над линией

приведения равно

Пусть

в некоторой точке профиля, где расположен

пункт приема

(ПП), превышение рельефа над линией

приведения равно![]() зона малых скоростей имеет мощность

зона малых скоростей имеет мощность![]() и

характеризуется

средней скоростью

и

характеризуется

средней скоростью

![]() (рис. 108). Среднюю скорость в

подстилающих породах, заключенных между

подошвой ЗМС и

линией приведения, обозначим

(рис. 108). Среднюю скорость в

подстилающих породах, заключенных между

подошвой ЗМС и

линией приведения, обозначим

![]() .

При расчетах статических поправок

исходят из допущения, что для всех волн,

приходящих

снизу, направление лучей в интервале

от линии приведения до

поверхности вертикальное. Такое допущение

справедливо только

в отношении пробега волн через ЗМС:

из-за большой разницы

скоростей

.

При расчетах статических поправок

исходят из допущения, что для всех волн,

приходящих

снизу, направление лучей в интервале

от линии приведения до

поверхности вертикальное. Такое допущение

справедливо только

в отношении пробега волн через ЗМС:

из-за большой разницы

скоростей![]() и

и

![]() сейсмические

лучи, преломляясь на подошве

зоны, проходят ее практически вертикально.

сейсмические

лучи, преломляясь на подошве

зоны, проходят ее практически вертикально.

Статическую

поправку

![]() можно

рассматривать как сумму двух

слагаемых —поправки за ЗМС

можно

рассматривать как сумму двух

слагаемых —поправки за ЗМС

![]() и

поправки

за

рельеф

и

поправки

за

рельеф

![]() При

отсутствии ЗМС время пробега волны

у

При

отсутствии ЗМС время пробега волны

у![]()

![]()

![]() любой

точке профиля

можно рассчитать по формуле

любой

точке профиля

можно рассчитать по формуле

![]()

(28.3)

Величину![]() находят

по нивелировочному

разрезу сейсмического профиля. Остальные

параметры

находят

по нивелировочному

разрезу сейсмического профиля. Остальные

параметры![]() специально

оцениваются.

специально

оцениваются.

Расчет

статических поправок упрощается для

точек профиля,

где ниже подошвы ЗМС производят взрывы.

В МОВ при таком

возбуждении колебаний всегда регистрируют

вертикальное

время![]() т. е. время пробега волны от точки взрыва,

находящейся

на известной глубине

т. е. время пробега волны от точки взрыва,

находящейся

на известной глубине![]() до поверхности в пункте возбуждения

(ПВ), где превышение рельефа над линией

приведения

составляет

до поверхности в пункте возбуждения

(ПВ), где превышение рельефа над линией

приведения

составляет![]() (см.

рис. 108). Статическую поправку для ПВ

вычисляют по формуле

(см.

рис. 108). Статическую поправку для ПВ

вычисляют по формуле

![]() (28.4)

(28.4)

Здесь

требуется предварительная оценка только

одного неизвестного

параметра![]()

Всякая

сейсмическая трасса получена при

определенном положении источника и

приемника. Поэтому полная статическая

поправка

для трассы

![]() есть

сумма статических поправок за

соответствующие

пункты возбуждения

есть

сумма статических поправок за

соответствующие

пункты возбуждения

![]() и

приема

и

приема![]()

![]() (28.5)

(28.5)

Для расчета статических поправок необходимо знать строение ЗМС, для чего выполняют специальные исследования. Основным способом изучения ЗМС является микросейсмокаротаж (МСК) специальных скважин, проводимый обычно до начала сейсмического профилирования. По вертикальному годографу МСК определяют строение ЗМС (границы слоев зоны и скорости в них), а также скорость в подстилающих породах. Наблюдения МСК обрабатывают так же, как вертикальный годограф сейсмического каротажа. По результатам МСК вычисляют статистические поправки и выбирают оптимальные глубины заложения зарядов. В точках профиля, расположенных между скважинами МСК, параметры верхней части разреза (ВЧР) находят путем линейной интерполяции.

При

отсутствии скважин, например при работах

с поверхностными

сейсмическими источниками, зону малых

скоростей изучают

методом преломленных волн. Вблизи

источника в первых вступлениях на

полученных сейсмограммах

наблюдается прямая волна, скорость

распространения которой

принимают за скорость

![]() в

ЗМС. Далее в первые вступления

выходит волна, преломленная на подошве

зоны. Ее граничную

скорость принимают за

в

ЗМС. Далее в первые вступления

выходит волна, преломленная на подошве

зоны. Ее граничную

скорость принимают за![]() .

Отрезок, отсекаемый продолжением

годографа преломленной волны на оси

времени, согласно

(13.7)

.

Отрезок, отсекаемый продолжением

годографа преломленной волны на оси

времени, согласно

(13.7)

где

Из

этого соотношения находят

В

случае двухслойной ЗМС между прямой

волной (Г1)

и

преломленной волной от подошвы зоны

(Г3)

в первых вступлениях может

наблюдаться преломленная волна от ее

второго слоя (Г2).

Среднюю скорость в ЗМС![]() (28.6)

(28.6)![]()

![]()

![]() в этом случае определяют по

угловому коэффициенту вспомогательного

прямолинейного годографа

Г'

в этом случае определяют по

угловому коэффициенту вспомогательного

прямолинейного годографа

Г'

В

большинстве случаев на сейсмических

записях не удается точно фиксировать

моменты вступления полезных волн,

поэтому их прослеживают по одной из

последующих фаз колебаний. Разница

времен этой фазы и вступления волны

составляет поправку

за фазу![]() Поскольку для абсолютно регулярной

волны

годографы всех фаз параллельны между

собой, величину

Поскольку для абсолютно регулярной

волны

годографы всех фаз параллельны между

собой, величину

![]() принимают постоянной для определенной

фазы. Чтобы вычислить

принимают постоянной для определенной

фазы. Чтобы вычислить

![]() следует

найти такие трассы записи, на которых

достаточно отчетливо наблюдаются

вступления полезной волны.

Неучет

поправки за фазу приводит к завышению

глубин границ,

построенных на сейсмических разрезах,

но форма границ практически

не искажается. Поэтому поправки за фазу

обычно не

вводят. Исключение делается при построении

очень мелких границ,

когда поправки за фазу соизмеримы с

временами пробега

волн, и при точной стратиграфической

привязке отражений, когда

полевые записи сопоставляют с данными

сейсмокаро-тажа.

Статистические

поправки, вычисляемые по данным изучения

ЗМС,

называют априорными или расчетными.

Они не всегда

полностью компенсируют временные

сдвиги, вызванные поверхностными

неоднородностями, из-за погрешностей

в уценках параметров ВЧР, отклонения

действительных путей пробега волн

над линией приведения от упрощенной

лучевой схемы, погрешностей

интерполяции между точками МСК.

Пусть

следует

найти такие трассы записи, на которых

достаточно отчетливо наблюдаются

вступления полезной волны.

Неучет

поправки за фазу приводит к завышению

глубин границ,

построенных на сейсмических разрезах,

но форма границ практически

не искажается. Поэтому поправки за фазу

обычно не

вводят. Исключение делается при построении

очень мелких границ,

когда поправки за фазу соизмеримы с

временами пробега

волн, и при точной стратиграфической

привязке отражений, когда

полевые записи сопоставляют с данными

сейсмокаро-тажа.

Статистические

поправки, вычисляемые по данным изучения

ЗМС,

называют априорными или расчетными.

Они не всегда

полностью компенсируют временные

сдвиги, вызванные поверхностными

неоднородностями, из-за погрешностей

в уценках параметров ВЧР, отклонения

действительных путей пробега волн

над линией приведения от упрощенной

лучевой схемы, погрешностей

интерполяции между точками МСК.

Пусть![]() —

функция истинных временных сдвигов,

вызванных

поверхностными неоднородностями в

точках профиля х.

Представим

ее как сумму двух компонент

—

функция истинных временных сдвигов,

вызванных

поверхностными неоднородностями в

точках профиля х.

Представим

ее как сумму двух компонент

(28.7)

![]()

где![]() —медленно

изменяющаяся по профилю функция, которую

назовем низкочастотной составляющей

статических сдвигов.

По абсолютным значениям эта компонента

является преобладающей.

Она удовлетворительно оценивается

расчетными

статическими поправками. Слагаемое

—медленно

изменяющаяся по профилю функция, которую

назовем низкочастотной составляющей

статических сдвигов.

По абсолютным значениям эта компонента

является преобладающей.

Она удовлетворительно оценивается

расчетными

статическими поправками. Слагаемое![]() отличается

быстрой

изменчивостью вдоль профиля и может

рассматриваться

как высокочастотная составляющая

статических сдвигов,

не учтенная предварительными оценками.

Если ее величина

превосходит допустимый уровень

погрешностей, то она должна

быть определена и дополнительно введена

в сейсмические

записи. Получаемые оценки величин

отличается

быстрой

изменчивостью вдоль профиля и может

рассматриваться

как высокочастотная составляющая

статических сдвигов,

не учтенная предварительными оценками.

Если ее величина

превосходит допустимый уровень

погрешностей, то она должна

быть определена и дополнительно введена

в сейсмические

записи. Получаемые оценки величин![]() называются

корректирующими

поправками.

называются

корректирующими

поправками.

При обработке данных МОВ исходным материалом для коррекции статических поправок служат сейсмические записи, в которые введены предварительные статические и кинематические поправки. Если они достаточно точны, то оси сннфазности однократных отражений должны быть практически прямолинейными. Поэтому локальные отклонения (флуктуации) времен- полезной волны от аппроксимирующей их прямой, которые нельзя отнести за счет явления интерференции колебаний, следует рассматривать как остаточные статические сдвиги в трассах сейсмограммы. В отличие от интерференционных искажений статические сдвиги должны быть одинаковыми для всех отражений, регистрируемых на данной трассе.