- •22 Расчет количества вредных веществ,

- •23 Экологичность автотранспорта

- •23.1. Создание «экологичных» конструкций автомобилей

- •23.2. Обезвреживание отработавших газов

- •24 Прогнозирование загрязнения атмосферы

- •24.1 Классификация источников загрязнения приземного слоя атмосферы.

- •24.2 Системы: технологические, вентиляционные.

- •24.3 Расположение источников выбросов.

- •24.4 Понятие об эффективной высоте выброса

- •24.5 Класификация источников выброса (продолжение)

- •25 Краткий обзор методов расчета загрязнения атмосферы

- •26 Расчет рассеивания в атмосфере вв, выбрасываемых из высоких труб (знать, повторить самостоятельно по курсу овос Антонекова)

- •27 Расчет концентраций вв в приземном слое для n-источников сброса (знать, повторить самостоятельно по курсу овос Антонекова)

- •28 Расчет загрязнений атмосферы выбросами из низких источников

- •29 Определение предельно допустимых выбросов вв в атмосферу

- •30 Экономический фактор в системах уравнений.

- •31 Современные тенденции в определении пдв

- •32 Технические возможности предприятий по защите приземного слоя атмосферы

- •33 Регулирование выбросов в атмосферу в зависимости от метеоусловий

- •34 Защита атмосферы населенных мест планировочными решениями

24.5 Класификация источников выброса (продолжение)

По способу вывода в поток ветра источники делятся на:

Канализованные (через трубы и шахты), контролируются и могут быть очищены.

Неканализованные (через фонари, проемы в стенах, с поверхности жидкости), не контролируются и не очищаются.

Организованные еще и очищаются.

Неорганизованные не очищаются из-за неканализованности или … .

По температуре ГВС выбросы подразделяются на:

сильнонагретые t1000 (дым, газы, факелы, сушилки),

нагретые 200 <t<1000 ,

слабонагретые 50 <t<200,

изотермические t=0,

охлажденные t<0.

По режиму работы:

постоянно действующие (с равномерным валовым выбросом ВВ или содержание ВВ изменяется по известному закону),

периодические (работа происходит по известной зависимости и может контролироваться),

залповые (большое количество за короткий период времени, обычно, заранее не контролируемое).

Наиболее исследованы постоянные выбросы.

Периодические и залповые – менее изученные. Методы расчета – недостаточно точны.

По степени централизации:

централизованные – это обычно одна или две трубы, выброс обычно относится к «высокому» типу.

Эти источники обеспечивают чистоту воздуха на рабочей площадке и хорошее рассеивание примесей в высоких слоях атмосферы, где высок коэффициент турбулентности.

децентрализованные – это свой выброс от каждого агрегата. К ним же относятся сбросы через фонари и неплотности оборудования на открытых площадках.

Загрязнения приземного слоя децентрализованными выбросами зачастую делает невозможным воздухозабор с условиями: С<0,3ПДКр.з..

Этот случай возникает, если заранее не прогнозировали выброс ВВ в приземный слой.

25 Краткий обзор методов расчета загрязнения атмосферы

Первые теории диффузии примесей в атмосфере были созданы в 1915 и 1917 гг. Видимо это разработка военного периода (Тейлор – Шмидт).

![]()

![]() ,

,

где С - массовая концентрация примесей;

x, y, z – система прямоугольных координат (х–направление ветра, z–вертикальная составляющая);

u– скорость ветра;

K– коэффициент турбулентной диффузии в направлении осей x, y, z.

Решение этого уравнения в 1923 г. было представлено в виде (Робертс):

![]() (1)

.

(1)

.

Но решение не вполне соответствует эксперименту, так как молекулярная диффузия отличается от турбулентной. Трудность эксперимента заключается в том, что коэффициенты турбулентной диффузии не постоянны и зависят от размера облака, а размеры вихрей, рассеивающих примесь, соизмеримы с размерами облака. Для самих значений Ктурб.диф были созданы отдельные функциональные зависимости.

В 1932 г. создана теория рассеивания примесей на основе статической теории турбулентности (Сэттон).

В дальнейшем эти два направления сосуществовали. Но метод коэффициентов имеет ограниченную область применения, в сложных случаях – аналитическое решение было очень сложное, и численные значения были получены только при вычислительных технологиях.

Для точечных источников или источника используют формулы вида (1). Аналогичного вида - для протяженного источника или вертикального прямоугольного и т.д.

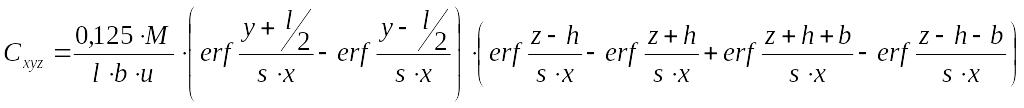

Для примера формула Хайкиной (1969 г.):

,

,

где l – длина источника,

b- ширина источника,

h – расстояние от подстилающей поверхности,

![]() -

интеграл вероятности.

-

интеграл вероятности.

Действующие нормы проектирования (СН 369-74) основаны на методике работы главной географической обсерватории управления на основе уравнения вида

![]() (25

лет назад).

(25

лет назад).

Современные вычислительные технологии позволяют использовать и более сложные аналитические формулы, но развитие более точных способов не всегда означает совпадение с практическими данными.

Приведем формулы, имеющие прикладное значение:

![]() ,

,

где n – 1,2,3,

D – диаметр трубы,

W0 – скорость выброса ГВС,

А – коэффициент местности для неблагоприятных условий;

![]() ,

,

где

![]() -

множитель, зависящий от высоты трубы

(1,15-1,95),

-

множитель, зависящий от высоты трубы

(1,15-1,95),

![]() -

коэффициент, зависящий от длительности

отбора проб (для 30/

отбора

=

0,4),

-

коэффициент, зависящий от длительности

отбора проб (для 30/

отбора

=

0,4),

М – количество выброса, г/с.

Для зоны аэродинамической тени (Поляков, 1971) выделены 2 области, отличающиеся направлением вихревых потоков, но сама зона рассматриваются как замкнутый объем, но имеющая воздухообмен с окружающей средой.

![]() ,

,

![]() ,

,

где В – экспериментальный коэффициент, зависящий от размеров здания,

l – длина здания,

u – скорость ветра,

Н – высота зоны тени.