- •Биологические основы роста, развития и формирования деревьев.

- •Биологические основы роста, развития и формирования кустарников.

- •Формирование деревьев.

- •Формирование кустарников

- •Формирующая обрезка

- •Виды и назначение питомников.

- •4. Видыобрезки.

- •5. Виды прививок.

- •6. Выбор участка под питомник

- •7. Выкопка, сортировка и хранение саженцев и сеянцев.

- •8. Выращивание привитых и архитектурных форм.

- •14. Госты на посадочный материал

- •16. Зависимость роста корневой системы и кроны .

- •17. Заготовка и очистка семян.

- •18. Закономерности роста побегов деревьев.

- •20. Качество семян, методы определения.

- •21. Классификация Лучника по продолжительности поступательного роста и характеру возобновления кустарников.

- •22. Маточный отдел питомника.

- •23. Методы привлечения интродуцентов декоративных пород.

- •24. Минеральные удобрения.

- •25. Обработка почвы

- •26. Органические удобрения

- •27.Организация территории.

- •28. Организационно-хозяйственный план питомника. Теологические карты как основа организации производственного процесса в питомнике

- •Организация территории питомника

- •30. Органические удобрения

- •31. Отдел размножения. Посевное отделение

- •34. Паспортизация

- •35. Плодоношение

- •36. Подготовка семян к посеву

- •37. Ассортимент декоративных древесных растений

- •38. Севооборот и культооборот

- •39. Принципы расчета производственных площадей (Рассказать все этапы к прорисовке плана)

- •Принципы подбора ассортимента.

- •Принципы старения и отмирания кустарников.

- •Пробудимость почек. Побегообразовательная и побеговосстановительная способность.

- •43. Регуляторы роста и развитии

- •44. Роль рельефа, света, почвы, воздуха, биотических факторов, воды, температуры для растений

- •45.Световой режим крон.

- •46. Теоретические основы формирования деревьев и кустарников.

- •47. Уход за посевами до появления всходов

- •48. Уход за сеянцами в посевном отделении

- •49. Хранение семян

- •50.Этапы онтогенеза древесных растений

- •Гербициды

Биологические основы роста, развития и формирования деревьев.

Биологические основы роста, развития и формирования кустарников.

При формировании объемно-пространственных композиций на объектах озеленения большое значение имеют размеры растений. В естественных условиях произрастания деревья и кустарники по высоте делят на три группы:

деревья: I группа — свыше 20 м, II — от 10 до 20 м, III группа — от 5 до 10 м;

кустарники: I группа (высокие) — 2 — 5 м, II (средней высоты) — 1 — 2 м, III (низкие) — от 0,5 до 1 м.

С ростом в высоту у деревьев и кустарников связано и развитие кроны. Деревья I группы, как правило, имеют широкую крону диаметром более 10 м (дуб, клен остролистный, ясень); у деревьев II группы крона средних размеров диаметром 5—10 м (граб, груша обыкновенная); деревья III группы имеют узкую крону диаметром 2 —5 м (рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, яблоня ягодная). Однако имеется много исключений — например, кипарис вечнозеленый пирамидальный и виды тополей с пирамидальной кроной имеют диаметр кроны 2 —3 м при 30-метровой высоте, а альбиция ленкоранская — дерево третьей величины — образует крону диаметром 10— 15 м.

По быстроте роста деревья и кустарники (по А. И. Колесникову) подразделяются на пять групп: весьма быстрорастущие — ежегодный прирост до 2 м и более (эвкалипт, тополь, ива белая и вавилонская, айлант, береза плакучая, акация белая, или робиния; аморфа, бузина, чубушник); быстрорастущие — прирост до 1 м (ясень обыкновенный, зеленый, пенсильванский, орех черный и грецкий); умеренно растущие — прирост до 0,5 — 0,6 м (вяз, клен остролистный и полевой, дуб черешчатый и скальный); медленнорастущие — до 0,25 — 0,3 м (груша лесная, яблоня сибирская, сосна сибирская); весьма медленнорастущие — прирост до 0,15 м (самшит, тис ягодный).

Прямостоячее дерево как жизненная форма отличается прежде всего тем, что образует единственный ствол — биологически главную, лидерную ось. Ствол у дерева живет столько лет, сколько живет все дерево целиком. Сестринские стволы от основания ли-лерного ствола возникают только в том случае, если главный ствол каким-то образом уничтожен или поврежден (пневая поросль). Стволом Называется центральная ось дерева от почвы до вершины. Та часть ствола, которая располагается между корневой шейкой и первой, нижней, веткой кроны, называется Штамбом, А остальная часть ствола до вершины дерева называется Центральным проводником, Или Лидером. Большие ветви, отходящие от центрального проводника, называются Главными, Или Скелетными. Если принять деление ветвей кроны на порядки, то эти главные, или скелетные, ветви называются ветвями первого порядка, отходящие от них — ветвями второго порядка и т. д.

Лидер и наиболее крупные ветви первого и второго порядков образуют Скелет кроны.

От скелетных ветвей и ветвей второго и третьего порядков отходят многочисленные небольшие ветви, называемые Обрастающими ветками, Или обрастающей древесиной.

Обрастающие ветви и веточки имеют сравнительно небольшую массу древесины по сравнению со стволом, скелетными и полу-скслетными ветвями, но на них образуются основная масса листьев и цветки.

Лидер, скелетные ветви, ветви последующих порядков и обрастающие ветви образуют Крону Дерева.

Те части веток, где сидят листья и почки, называются Узлами^ А части между узлами — Междоузлиями. С момента появления из почки нового прироста и до окончания его роста, образования верхушечной почки, а у листопадных пород до окончания листопада этот новый прирост называется Побегом, А затем уже обозначается как ветка. Но чаще всего в литературе термин «ветка» не применяют, а используют определение Однолетний прирост, побег продолжения.

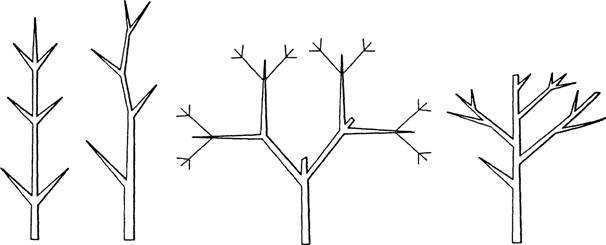

Однолетний прирост на вершине лидера называется побегом продолжения лидера. Однолетние приросты на концах других ветвей соответственно называются побегами продолжения этих ветвей. У голосеменных и покрытосеменных отмечаются два основных морфологических типа ветвления: моноподиальное и симподиаль-ное. При моноподиальном ветвлении (рис. 2.1, я, Б) Нарастание вегетативного побега происходит через верхушечную точку роста, что обеспечивает мощное развитие главной оси и подавление развития боковых побегов (в большей или меньшей степени). Моно-подиальный рост в большей мере обеспечивается благоприятными условиями влажного тропического и субтропического леса, а также длинным световым днем (тайга). Симподиальное ветвление (рис. 2.1, <?, Г) Возникает из моноподиального в условиях сухого тропического климата, а также в горах тропиков и областях с умеренным климатом. Для симподиального типа ветвления характерно отмирание верхушечной почки по окончании годичного роста, что обусловливает формирование большого числа боковых почек и побегов (рост которых при моноподиальном ветвлении подавляется интенсивным развитием верхушечной почки). При симподиальном ветвлении крона становится более густой; различно и число порядков ветвления: 3 — 5 у тропических видов покрытосеменных с моноподиальным типом ветвления и до 7—10 порядков у покрытосеменных с симподиальным типом ветвления. Оба типа ветвления встречаются в пределах многихсемейств и даже одного рода и нередко переходят друг в друга.

У деревьев, наряду с характерной для них одноствольной формой, нередко появляются многоствольные особи. Это характерно для липы сердцелистной, клена остролистного, к. полевого, к. Юрского, к. явор, черемухи обыкновенной, рябины обыкновенной. Происходит это потому, что у этих экземпляров в основании - гвола просыпаются спящие почки и формируются дополнительные стволы. Если почки пробуждаются рано, то развиваются равноценные по размерам главному стволу дополнительные стволы и возникает форма «дерево-куст», много - или немногоствольный. Еспи почки пробуждаются позже, то вновь образующиеся стволы уступают по размерам главному стволу и образуется форма порос-леобразуюшего дерева (липа, клен татарский, к. полевой, ильм, рябина, черемуха). Привыращивании стандартных штамбовых растений эти две формы требуют дополнительных усилий для формирования их штамба в питомнике и сохранения чистого штамба на объектах озеленения, поэтому такие особи надо тщательно отсортировывать на всех этапах культивирования и использовать их в определенных композициях.

Рис. 2.1. Типы ветвления:

А — моноподиальное с супротивным расположением боковых ветвей; Б — Симподиальное (типа монохазия), В — симподиальное (типа дихазия); Г — симподиальное (типа плейохазия)

Кустарники также образуют главный побег (центральная ось), который ведет себя как небольшое деревце, однако в отличие от ствола деревьев на третий-десятый год жизни у его основания начинают расти новые стволики — скелетные (боковые) оси, перегоняющие материнский ствол и постепенно, со временем, сменяющие друг друга.

В разные периоды жизни на стебле образуются разные побеги — вегетативные и генеративные, что зависит от расположения их на растении и возраста стебля.

Рост в высоту основного стебля следует отличать от образования на нем различных боковых побегов, так как последнее иногда указывает на возобновление стебля, а не на его рост.

Стебли многих кустарников недолговечны, но зато они способны легко возобновляться от корневой шейки и от скрытого почвой основания стебля; корневищными отпрысками (сирень); от надземной части стебля (по всей его длине); порослью от корней.

Поросль от корневой шейки и скрытого почвой основания стебля дает побеги кущения, обеспечивающие основное разрастание и кущение растений. Такие побеги И. Г.Серебряков называет боковыми скелетными осями.

Корневищные отпрыски возникают из почек на корневищах (столонах) и дают начало новым самостоятельным растениям. Они образуются у спирей, шиповников, сирени.

Стеблевая поросль — вегетативные крупные побеги, возникавшие в основном в средней и нижней частях стебля. В верхней ч<*сти вегетативная стеблевая поросль возникает редко, чаще здесь ^уРазуются генеративные веточки, не имеющие сильного роста, теблевая поросль тем долговечнее, чем ниже на стебле место ее Разования. Наиболее же полную и долговечную замену стеблю ает стеблевая поросль от подземной части ствола и корневой

Корневая поросль — это вегетативные побеги из придаточных почек горизонтальных корней, расположенных у поверхности почвы.

По месту образования побегов возобновления кустарники можно разделить на две группы:

Кустарники, образующие побеги от корневой шейки, подземной и надземной части стебля, корневищ (рябинолистник, таволга, шиповник, сирень) и корней (вишня, облепиха, лох);

Кустарники, дающие поросль только на надземнах стеблях корневой шейки и подземной части ствола (смородина, пузыреплод-ник, лапчатка, жимолость). Эти особенности определяют характер возобновления побегов, их долговечность и общую долговечность куста.