- •1050002 «Администрирование информационных систем»

- •История открытия фуллерена.

- •Структурные свойства фуллерена.

- •Синтез фуллерена.

- •Сверхпроводящие соединения с с60

- •Влияние малых добавок фуллереновой сажи на антифрикционные и противоизносные свойства птфэ

- •Другие области применения фуллеренов.

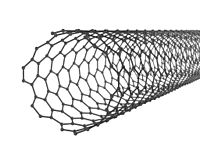

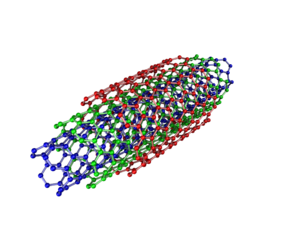

- •Однослойная и многослойная углеродные нанотрубки. Получение углеродных нанотрубок.

- •5. Исследование процесса механоактивации смесей порошка меди с унс

Влияние малых добавок фуллереновой сажи на антифрикционные и противоизносные свойства птфэ

Следует отметить, что присутствие фуллерена С60 в минеральных смазках инициирует на поверхностях контртел образование защитной фуллерено-полимерной пленки толщиной — 100 нм. Образованная пленка защищает от термической и окислительной деструкции, увеличивает время жизни узлов трения в аварийных ситуациях в 3-8 раз, термостабильность смазок до 400—500 °C и несущую способность узлов трения в 2-3 раза, расширяет рабочий интервал давлений узлов трения в 1,5-2 раза, уменьшает время приработки контртел.

Другие области применения фуллеренов.

Среди других интересных приложений следует отметить аккумуляторы и электрические батареи, в которых так или иначе используются добавки фуллеренов. Основой этих аккумуляторов являются литиевые катоды, содержащие интеркалированные фуллерены. Фуллерены также могут быть использованы в качестве добавок для получения искусственных алмазов методом высокого давления. При этом выход алмазов увеличивается на ≈30 %.

Фуллерены могут быть также использованы в фармакологии для создания новых лекарств. Так, в 2007 году были проведены исследования, показавшие, что эти вещества могут оказаться перспективными для разработки противоаллергических средств.

Различные производные фуллеренов показали себя эффективными средствами в лечении вируса иммунодефицита человека: белок, ответственный за проникновение вируса в кровяные клетки — ВИЧ-1-протеаза, — имеет сферическую полость диаметром 10 Ǻ, форма которой остается постоянной при всех мутациях. Такой размер почти совпадает с диаметром молекулы фуллерена. Синтезировано производное фуллерена, которое растворимо в воде. Оно блокирует активный центр ВИЧ-протеазы, без которой невозможно образование новой вирусной частицы[.

Кроме того, фуллерены нашли применение в качестве добавок в интумесцентные (вспучивающиеся) огнезащитные краски. За счёт введения фуллеренов краска под воздействием температуры при пожаре вспучивается, образуется достаточно плотный пенококсовый слой, который в несколько раз увеличивает время нагревания до критической температуры защищаемых конструкций.

Также фуллерены и их различные химические производные используются в сочетании с полисопряжёнными полупроводящими полимерами для изготовления солнечных элементов.

ЛЕКЦИЯ 7. Нанообъекты. Пути создания нанообъектов. Внешнее воздействие: «сверху-вниз»). Графен.

План лекции:

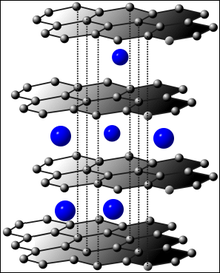

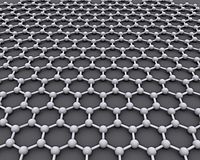

Графен (англ. graphene) — плоский слой sp2-гибридных атомов углерода толщиной в один атом, образующих гексагональную решетку; двумерная форма углерода.

Кристаллическая решётка графена представляет собой плоскость, состоящую из шестиугольных ячеек, то есть является двумерной гексагональной кристаллической решёткой. Для такой решётки известно, что её обратная решётка тоже будет гексагональной.

Описание

Графен

можно представить как одну атомарную

плоскость графита (выше представлены

графитовые слои с заселенными между

ними атомными позициями), отделенную

от объемного кристалла — плоскую сетку

из шестиугольников, в вершинах которой

находятся атомы углерода. Каждый из них

имеет три соседа, на образование связей

с которыми уходят три из четырех валентных

электронов углерода. Четвертый электрон

участвует в образовании ![]() -системы

графенового листа, определяющей его

электронные свойства.

-системы

графенового листа, определяющей его

электронные свойства.

Р

анее

считалось, что двумерные структуры не

могут существовать в свободном состоянии

вследствие высокой поверхностной

энергии и должны превращаться в

трехмерные, хотя и могут быть стабилизированы

в результате нанесения на подложку.

До 2004 г. получить их экспериментально

не удавалось. Недавние же исследования

показали, что существует целый класс

двумерных кристаллов различного

химического состава. Сам графен удалось

получить из графита именно с помощью

стабилизации монослоев подложками.

Благодаря слабому связыванию между

графитовыми слоями удалось последовательно

расщепить графит на все более тонкие

слои с помощью липкой ленты, а затем,

растворив ее, перенести графеновые

фрагменты на кремниевую подложку. За

эту работу А. К. Гейму и К. С. Новоселову

в 2010 г. была присуждена Нобелевская

премия. Среди других способов можно

выделить: основанные на эпитаксиальном

росте при термическом разложении карбида

кремния, на эпитаксиальном росте на

металлических поверхностях, а также на

химическом раскрытии нанотрубок.

анее

считалось, что двумерные структуры не

могут существовать в свободном состоянии

вследствие высокой поверхностной

энергии и должны превращаться в

трехмерные, хотя и могут быть стабилизированы

в результате нанесения на подложку.

До 2004 г. получить их экспериментально

не удавалось. Недавние же исследования

показали, что существует целый класс

двумерных кристаллов различного

химического состава. Сам графен удалось

получить из графита именно с помощью

стабилизации монослоев подложками.

Благодаря слабому связыванию между

графитовыми слоями удалось последовательно

расщепить графит на все более тонкие

слои с помощью липкой ленты, а затем,

растворив ее, перенести графеновые

фрагменты на кремниевую подложку. За

эту работу А. К. Гейму и К. С. Новоселову

в 2010 г. была присуждена Нобелевская

премия. Среди других способов можно

выделить: основанные на эпитаксиальном

росте при термическом разложении карбида

кремния, на эпитаксиальном росте на

металлических поверхностях, а также на

химическом раскрытии нанотрубок.

Интерес к графену основывается на его электронных свойствах. Так, в нем реализуется баллистический (т. е. практически без рассеяния) транспорт электронов, на характеристики которого подложка и окружающая среда влияют весьма слабо. Особенности зонной структуры графена обуславливают существование электронов и дырок с нулевой эффективной массой, которые проявляют квазирелятивистское поведение, описываемое уравнением Дирака. При этом графен проявляет аномальный квантовый эффект Холла (см. лекцию по наноэлектронике), наблюдаемый даже при комнатной температуре. Исследования показывают, что графен также является перспективным материалом для спинтроники.

Свойства графена могут варьироваться под действием химической модификации. Наиболее реакционноспособными являются края графеновых фрагментов, однако можно добиться и полной или частичной функционализации всего фрагмента. Например, графен может быть гидрирован до графана.

Среди уже реализованных всего за несколько лет прототипов перспективных устройств на основе графена можно упомянуть полевые транзисторы с баллистическим транспортом при комнатной температуре, газовые сенсоры с экстремальной чувствительностью, графеновый одноэлектронный транзистор, жидкокристаллические дисплеи и солнечные батареи с графеном в качестве прозрачного проводящего слоя, спиновый транзистор и многие другие.

Введение в физику графена

Гексагональная решетка графена. Электронная структура графена.

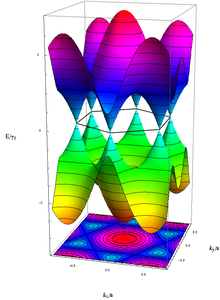

Изображение гексагональной решётки графена. Жёлтым цветом показана элементарная ячейка, красным и зелёным цветами показаны узлы различных подрешёток кристалла. e1 и e2 — вектора трансляций. Справа изображена зонная структура графена.

В

элементарной

ячейке кристалла

находятся два атома, обозначенные A и

B. Каждый из этих атомов при сдвиге на

вектора

трансляций

(любой вектор вида

![]() ,

где m

и n —

любые целые числа) образует подрешётку

из эквивалентных ему атомов, то есть

свойства кристалла независимы от точек

наблюдения, расположенных в эквивалентных

узлах кристалла. На рисунке 3 представлены

две подрешётки атомов, закрашенные

разными цветами: зелёным и красным.

,

где m

и n —

любые целые числа) образует подрешётку

из эквивалентных ему атомов, то есть

свойства кристалла независимы от точек

наблюдения, расположенных в эквивалентных

узлах кристалла. На рисунке 3 представлены

две подрешётки атомов, закрашенные

разными цветами: зелёным и красным.

Расстояние

между ближайшими атомами углерода в

шестиугольниках, обозначенное

![]() ,

составляет 0,142 нм. Постоянную

решётки (

,

составляет 0,142 нм. Постоянную

решётки (![]() )

можно получить из простых геометрических

соображений. Она равна

)

можно получить из простых геометрических

соображений. Она равна

![]() ,

то есть 0,246 нм. Если определить за начало

координат точку, соответствующую узлу

кристаллической решётки (подрешётка

A), из которой начинаются векторы

трансляций

,

то есть 0,246 нм. Если определить за начало

координат точку, соответствующую узлу

кристаллической решётки (подрешётка

A), из которой начинаются векторы

трансляций

![]() с

длиной векторов, равной

с

длиной векторов, равной

![]() и

ввести двумерную декартову

систему координат

в плоскости графена с осью ординат,

направленной вниз, и осью абсцисс,

направленной по отрезку, соединяющему

соседние узлы A и B, то тогда координаты

концов векторов трансляций, начинающихся

из начала координат, запишутся в виде:

и

ввести двумерную декартову

систему координат

в плоскости графена с осью ординат,

направленной вниз, и осью абсцисс,

направленной по отрезку, соединяющему

соседние узлы A и B, то тогда координаты

концов векторов трансляций, начинающихся

из начала координат, запишутся в виде:

![]()

а соответствующие им векторы обратной решётки:

![]()

(без

множителя

![]() ).

В декартовых координатах положение

ближайших к узлу подрешётки A (все атомы

которой на рисунке 3 показаны красным)

в начале координат атомов из подрешётки

B (показаны соответственно зелёным

цветом) задаётся в виде:

).

В декартовых координатах положение

ближайших к узлу подрешётки A (все атомы

которой на рисунке 3 показаны красным)

в начале координат атомов из подрешётки

B (показаны соответственно зелёным

цветом) задаётся в виде:

![]()

Зонная структура графена

Кристаллическая структура материала находит отражение во всех его физических свойствах. В особенности сильно от порядка, в котором расположены атомы в кристаллической решётке, зависит зонная структура кристалла.

Ближайшие атомы в окружении центрального узла (A) решётки. Красная пунктирная окружность соответствует ближайшим соседям из той же самой подрешётки кристалла (A), а зелёная окружность соответствует атомам из второй подрешётки кристалла (B)

Зонная структура графена рассчитана в приближении сильно связанных электронов. На внешней оболочке атома углерода находится 4 электрона, три из которых образуют связи с соседними атомами в решётке при перекрывании sp²-гибридизированных орбиталей, а оставшийся электрон находится в 2pz-состоянии (именно это состояние отвечает в графите за образование межплоскостных связей, а в графене — за образование энергетических зон). В приближении сильно связанных электронов полная волновая функция всех электронов кристалла записывается в виде суммы волновых функций электронов из разных подрешёток

![]()

где

коэффициент λ — некий неизвестный

(вариационный) параметр, который

определяется из минимума энергии.

Входящие в уравнение волновые функции

![]() и

и

![]() записываются

в виде суммы волновых функций отдельных

электронов в различных подрешётках

кристалла

записываются

в виде суммы волновых функций отдельных

электронов в различных подрешётках

кристалла

![]()

![]()

Здесь

![]() и

и

![]() —

радиус-векторы,

направленные на узлы кристаллической

решётки, а

—

радиус-векторы,

направленные на узлы кристаллической

решётки, а

![]() и

и

![]() —

волновые функции электронов, локализованных

вблизи этих узлов.

—

волновые функции электронов, локализованных

вблизи этих узлов.

В

приближении сильно связанных электронов

интеграл перекрытия (![]() ),

то есть сила взаимодействия, быстро

спадает на межатомных расстояниях.

Другими словами — взаимодействие

волновой функции центрального атома с

волновыми функциями атомов, расположенных

на зелёной окружности (см. рисунок),

вносит основной вклад в формирование

зонной структуры графена.

),

то есть сила взаимодействия, быстро

спадает на межатомных расстояниях.

Другими словами — взаимодействие

волновой функции центрального атома с

волновыми функциями атомов, расположенных

на зелёной окружности (см. рисунок),

вносит основной вклад в формирование

зонной структуры графена.

Энергетический спектр электронов в графене имеет вид (здесь учтены только ближайшие соседи, координаты которых задаются по формуле (1.3))

![]() где

знак «+» соответствует электронам, а

«-» — дыркам.

где

знак «+» соответствует электронам, а

«-» — дыркам.

ЛЕКЦИЯ 8. Нанообъекты. Пути создания нанообъектов. Внешнее воздействие: «сверху-вниз»). Углеродные нанотрубки

План лекции: