- •1.3. Нормальные значения эхокардиографических показателей, мм, в зависимости от массы тела у собак

- •1.3.2.4. Общий план диагностических исследований

- •1.3.3. Методология диагноза и прогноза заболеваний

- •1.4. Пути и способы терапевтического воздействия на организм животного

- •1.4.1. Способы введения лекарственных веществ

- •1.4.2. Физиотерапевтические методы

- •1.4.3. Трансплантация тканей

- •1.5. Дозы лекарственных веществ

- •1.6. Анестезиология, интенсивная и инфузионная терапия

- •1.7. Медикаментозные средства, применяемые для оищеи анесшши

- •1.8. Действие основных анестетиков на сердечно-сосудистую систему

- •1.9. Виды потерь и способы их замещения

- •1.7. Принципы рационального кормления

- •1.10. Энергетическая потребность собак в зависимости от массы (по Донату, 1975)

- •1.8. Эутаназия

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1.1. ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Деонтологией называют науку о совокупности этических норм и принципов поведения врача при выполнении своих профессиональных обязанностей. В ветеринарной практике деонтология учит врачей умению общаться с владельцами животных. Владельцы собак, а особенно собаководы, нередко люди со специфическими взглядами, самоуверенные и легко уязвимые в отношении своих подопечных. Неумелое поведение врача в амбулатории часто ведет к конфликту и вместо помощи пациенту получается продолжительное выяснение отношений с последующей обоснованной жалобой. Врачу следует сразу для себя уяснить, что гораздо легче и быстрее просто оказать помощь пациенту и доставить моральное удовлетворение его владельцу.

На амбулаторном приеме врач всегда должен быть опрятным, в чистом, выглаженном, застегнутом на все пуговицы халате, ибо, следуя словам Гиппократа, «что может дать и чему научит врач, 'если он сам неопрятен и нечист телом». Недооценивание этих вещей приводит к тому, что у людей вырабатывается отношение к работе с собаками как к «грязной работе», а к самим ветеринарным врачам — как к «коновалам».

В отношениях с владельцами животных надо стремиться к доброжелательности, ибо невнимательность врача легко их ранит. Слова «собаковод», «владелец животного», в отношении собаки -«пациент» должны прочно закрепиться в лексиконе врача. Укоренившееся в обиходе слово «клиент» имеет другой смысл и неприменимо к людям, обращающимся за ветеринарной помощью.

При опросе владельца его нужно внимательно выслушать, затем помочь поднять животное на стол для обследования. Если посетитель настаивает, чтобы животное осмотрел только определенный врач и никто другой, то нет никакой необходимости отказывать. Вообще следует развивать тенденцию оказания лечебной помощи животным в любой поликлинике по желанию владельца, а не по признаку местожительства. Большинство людей сами предпочитают обращаться в территориальные лечебные учреждения, если только эти учреждения завоевали у населения добрую славу.

Во время приема нельзя ограничиваться лишь внешним осмотром животного, так как уже это вызывает недоверие. Необходимо пальпировать пациента, внимательно послушать сердце, легкие. В труднодиагностируемых случаях, если возможно, лучше созвать консилиум и, посоветовавшись, дать сообща рекомендации. Говорить заключительное слово в этом случае должен наиболее опытный врач. Если в данной поликлинике нет специалиста, который мог бы разобраться в заболевании, нужно убедить посетителя проконсультироваться в другом учреждении.

Существующее мнение о том, что если обращаются за помощью, то обязательно нужно что-нибудь сделать животному, неверно. Порой бывает достаточно осмотра и устной, но обстоятельной консультации, чтобы человек ушел удовлетворенным.

Владельцам собак иногда приходится самостоятельно оказывать первую помощь, поэтому им необходимо знать основные приемы работы с животными. Для этого врач во время осмотра пациента объясняет по ходу своих действий, как правильно фиксировать животное, поднять его на стол, удержать при медицинских манипуляциях, рентгеносъемке, как правильно измерить температуру, ввести лекарство.

Особая тактика поведения врача должна быть при оказании неотложной помощи или в связи с операциями. И в том и в другом случае владельца после опроса удаляют из кабинета. Эта необходимость обычно вызвана двумя причинами: во-первых, чтобы возбужденный посетитель не мешал действиям врача, во-вторых, непосвященный человек может неправильно понять, а следовательно, истолковать действия врача.

Необходимо всегда говорить правду о болезни пациента, при этом стремиться к аргументированности и убедительности. Затем владельцу следует предложить выбор возможных методов лечения болезни. Проявляя культуру в назначении лечения, врач не должен: перегружать терапевтический план частыми повторными визитами в поликлинику, чтобы людям не приходилось регулярно отпрашиваться с работы; выписывать много дорогостоящих медикаментов или дефицитные лекарства, поиск которых отнимает много времени. Следует стараться лечить общедоступными средствами, перекрывая возникающий временами дефицит в них гибкостью терапевтической тактики.

При неэффективности предлагаемой терапии владелец вынужден обращаться за помощью в другие лечебные учреждения. При этом он относится к действиям врачей уже с предубеждением. Врачу, принимающему его в настоящий момент, очень важно поэтому не заронить сомнения в верности действий своих коллег. Нельзя безапелляционно отрицать предыдущий диагноз и назначения. Если выясняется, "что диагноз заболевания все-таки неверен, важно убедить посетителя в том, что ошибка была допущена вследствие скудности симптомов во время первого осмотра. В отношении пересмотра тактики лечения также можно, не отменяя все предыдущие назначения, начать с того, что внести лишь некоторые дополнения.

В инокурабельных случаях владельцу животного предлагают самому выбрать действия. Пусть сам владелец без оказания давления со стороны врача выберет немедленную эутаназию (усыпление) животного или же длительное и скорее всего безрезультатное лечение с большими материальными затратами. В решении вопроса об эутаназии животного врач не должен возлагать на себя эту ответственность и принимать самостоятельно меры. Самое большее, он может выступать в роли советчика, взвешивая все за и против. Последующая беседа с владельцем погибшего животного — не только необходимость, но и деонтоло-гическая обязанность врача.

Очень важно научиться относиться скромно к своему труду, не преуменьшая, но и не преувеличивая его значимости. Выражения «спасение животных», «я сделал все как надо!», «больше ко мне не обращайтесь!» характеризуют врача как самодовольного нескромного человека, не допускающего мысли о том, что он может ошибиться или быть неправ. Нужно помнить, что прав всегда лишь человек, обращающийся к врачу за помощью.

1.2. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОБАК

Собака — одомашненное хищное животное. За 10... 15 тыс. лет приручения человеком у собаки по сравнению с волком изменились лишь психика и гормональная система. Хотя собака и приспособилась к жизни с человеком, но все же сохранила свои специфические потребности, свойственные виду, и осталась, в сущности, волком.

Собаки много дней могут жить без еды, долго терпят жажду, но без сна погибают в течение нескольких дней. Собаки много спят глубоким сном, храпят, видят сны, но способны мгновенно просыпаться.

Из волка человек вывел около 400 пород собак —от крошечного чи-хуа-хуа массой не более 2 кг, до гигантского сенбернара, масса которого 70 кг и больше. В кинологическом отношении выделяют четыре группы собак: люпои-дов, молоссоидов, грайоидов и бракои-дов. Но в практических целях ветеринарии более важно различать три морфологических типа животных: брахиомор-фный (бульдоги, мопсы и др.), мезоморфный (овчарки, терьеры и др.), долихоморфный (борзые и др.).

Пропорция частей тела, масса отдельных органов всего тела зависят от породы собак. Так, по характеру формирования верхней челюсти различают: брахиоцефалов (боксеры, бульдоги и др.), долихоцефалов (грейхаунды, борзые и др.). По размерам тела и особенностям роста скелета выделяют: гигантские, средние, малые, карликовые и хондродистрофические (таксы, бассеты и др.) породы собак. К средним породам относят собак высотой в холке 40...57 см.

На верхней челюсти у собак — 20 зубов, на нижней — 22. Формула постоянных зубов на одной стороне следующая:

3142 3143'

Смена молочных зубов на постоянные происходит в возрасте от 3 до 6 мес. Первый премоляр на нижней челюсти в норме может отсутствовать, и это не считают генетическим браком, так как зуб рудиментарный.

В плечевом поясе у собак отсутствует ключица; половой член содержит косточку; ниже ануса, по бокам от него, расположены два слепых перианальных мешка, заполненных секретом.

Шерстный покров у различных пород многообразен и представлен остевым волосом у жесткошерстных собак и остевым волосом с подшерстком у остальных. Линька собак с заменой волоса происходит 2 раза в год — весной и осенью, но время линьки может сильно смещаться. Совсем нет линьки у пуделей.

Семенники у самцов окончательно проходят через паховое кольцо в конце первого месяца жизни, опускаются они в мошонку в конце второго месяца. Половое созревание у разных пород наступает в возрасте 6...11 мес. У собак карликовых пород период роста короче, чем у собак крупных и средних, поэтому половое созревание наступает у них раньше.

Собаки сохраняют способность производить потомство на протяжении всей жизни. Самки — бицикличные животные, т. е. в норме течка у них происходит 2 раза в год с интервалом 6 мес (у северных собак одна течка в год).

О начавшейся течке свидетельствует набухание половых губ и появление кровянистых выделений из влагалища. Самка постоянно подлизывает себя, заигрывает с самцом, но еще не подпускает его. На 9... 10-й день выделения просветляются и уменьшаются, развивается стремление убежать от хозяина. Тогда самка принимает самца. Коитус у собак осуществляется наскоком самца на самку и продолжается 1...5 мин. После этого еще некоторое время (иногда до 45 мин) собаки находятся в сцепленном состоянии, обусловленном эрекцией полового члена. В этот момент животные нуждаются в покое. Все самцы, осеменившие одну самку в период течки, могут быть одновременно отцами. Самки массой менее 2 кг часто бесплодны.

Продолжительность беременности (от 56 до 72 дней) пропорциональна высоте собаки в холке. В среднем продолжительность беременности составляет 62 дня. Беременность длительностью менее 56 дней встречается у всех собак, но свыше 69 дней —только у гигантов. Уменьшение времени беременности зависит от возрастания массы каждого плода по отношению к массе матери. На беременность указывают увеличение объема живота, припухание молочных желез. Незадолго до родов собака проявляет беспокойство, тяжело дышит, ищет темное место, устраивает логово.

Собака, как и волк, рождает недоно-шенн'ых щенков. В среднем она недонашивает плоды 2 нед, так как в эти недели беременности значительно увеличивается объем живота, что в природе мешает добыванию пищи. Роды длятся 1...3сут. Сначала появляются схватки, потом происходят рождение щенка и выход последа. Паузы между отдельными родами бывают различные, иногда свыше 24ч. Обычно роды закончены, когда самка успокаивается и остается лежать. Физиологично, если через несколько дней могут вновь родиться здоровые щенки. Процент мертворождае-мости тем выше, чем больше масса матери, и чем больше щенков, тем меньше их масса. Поэтому масса жизнеспособных щенков при рождении варьирует от 55 до 800 г. Масса всего помета к массе матери составляет в среднем 10... 15 % (у волка 12,4 %). Количество щенков в помете пропорционально росту матери в холке. Например, шпицы и папильоны рождают 1...4 щенков, а сенбернары-1...20. При частом оплодотворении число щенков уменьшается и возрастает процент мертворожденных. Чем меньше новорожденный, тем меньше его теплоемкость и тем невосполнимей потери тепла. Поэтому щенки карликовых пород нуждаются в логове, комнатная температура для них низка. Рост карликовых пород заканчивается в 11...12мес, а гигантских —в 18...20мес.

Основные физиологические показатели собак приведены в таблице 1.1.

1.1. Основные физиологические показатели собак

Показатель |

Возраст |

Колебания |

Температура тела, °С |

— |

38, 6. ..38, 7 |

Частота пульса, уд/мин Щенки Взрослые собаки Старые собаки |

1 10. ..120 90... 100 70. ..80 |

|

Частота дыхательных движений, дв/мин |

Щенки Взрослые собаки Старые собаки |

18. ..20 16. ..18 14. ..16 |

Содержание эритроцитов, млн/1СНмл |

5, 5. ..8 |

|

Содержание лейкоцитов, тыс/10^3мл |

|

6. ..12 |

П родолжител ьность кровотечения, мин |

|

ДоЗ |

Время свертывания крови, мин |

|

1...3 |

Удельный вес крови |

|

1,02.. .1,05 |

Суточная выработка мочи, л |

|

0,4. ..2 |

Удельный вес мочи рН мочи |

|

1,02. ..1,05 6.. .7 |

Хотя и принято 1 год жизни собаки приравнивать к 4...5 человеческим годам, но это неточно. При этом есть различия между гигантскими и карликовыми породами. Например, продолжительность жизни дога 8...9 лет, а таксы или шпица — 14, иногда до 18 лет.

Соотношение |

возраста с |

обаки с во |

зрастом чел |

овека в рази |

ые период |

ы жизни (п |

:о Lebau, 1 |

957) |

Собака Человек Собака Человек |

6 мес 10 лет 7 лет 44 года |

8 мес 13 лет 9 лет 52 года |

10 мес 14 лет 1 1 лет 60 лет |

12 мес 15 лет 13 лет 68 лет |

18 мес 20 лет 15 лет 76 лет |

2 года 24 года 17 лет 84 года |

3 года 28 лет 19 лет 92 года |

5 лет 36 лет 21 год 100 лет |

Определение возраста по зубам очень неточно, особенно у собак, играющих с камнями и грызущих твердые предметы, а также при аномальном развитии челюстей. Кроме того, у собак карликовых пород и у малых пуделей смена зубов запаздывает.

У собаки специфические потребности в отношении питания. Собака — мя-соедное животное. Она не жует, а отрывает и заглатывает большие куски пищи. У собаки другие, чем у человека, свойства переваривать продукты питания, поэтому она нуждается в однообразном кормлении концентрированными кормами с преобладанием в рационе белковой пищи. Иногда животное, и это нормально, может отказываться от еды в течение 1...2 дней.

Стареющая собака становится спокойней, больше спит, ее активность и потребность в движении уменьшаются, зато появляется избыточный интерес к еде. Течки у самок становятся нерегулярными. После 7 лет заметны физиологические возрастные изменения в хрусталиках глаз. Развивается катаракта. После 5...7 лет появляются первые седые волосы на голове, подбородке, около губ. Но никогда вся собака не становится седой (коричневые пудели седеют уже на первом-втором году жизни).

Физиологические особенности этого вида животных сказываются и на структуре заболеваемости в различные годы жизни. Особенно часто собаки болеют в течение первого года жизни. В это время они поражаются инфекционными болезнями и глистными инвазиями. С 2 до 5 лет заболеваемость резко снижается. После 6 лет наступают критические годы, заболеваемость вновь резко воз растает. Наиболее часто стареющие животные гибнут от болезней- сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, почек, печени и опухолевых поражений.

1.3. ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ С МЕТОДОЛОГИЕЙ ДИАГНОЗА

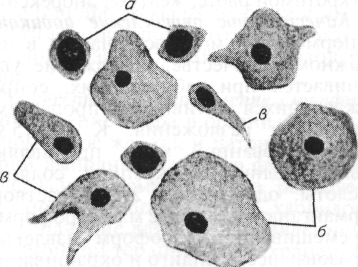

1.3.1. Способы фиксации

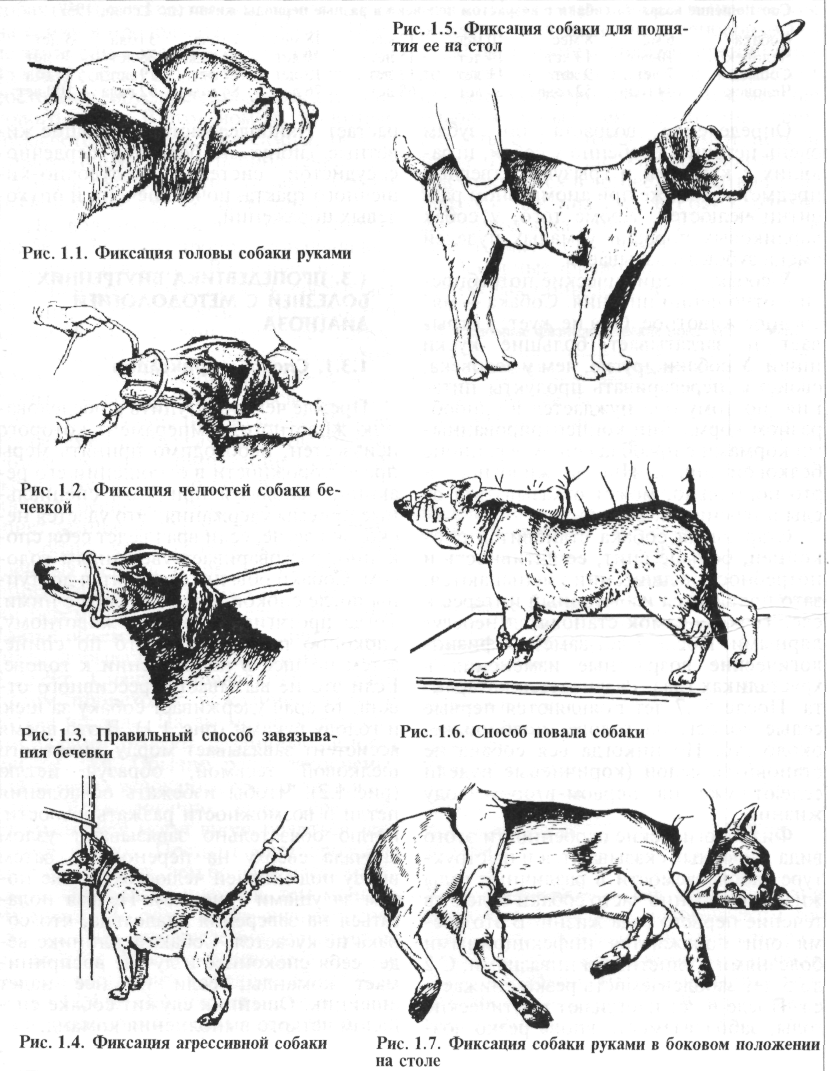

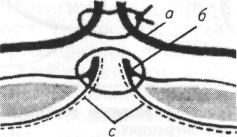

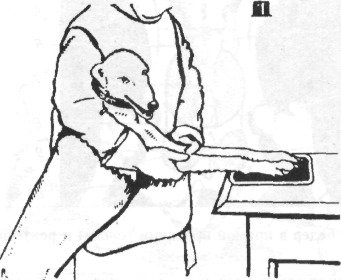

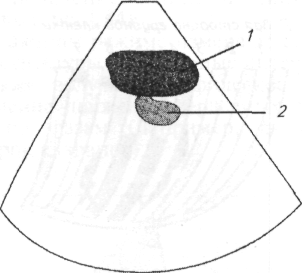

Прежде чем приступить к обследованию животного, темперамент которого неизвестен, необходимо принять меры предосторожности в отношении его реакции, используя при этом специальные приемы удержания. Это удается несколько легче, если врач ведет себя спокойно, разговаривает уверенным голосом. Собаки обычно становятся доступны после спокойного разговора с ними. Тогда протягивают руку к животному, спокойно поглаживают его по спине, затем по шее в направлении к голове. Если это не вызывает агрессивного ответа, то врач удерживает собаку за шею и голову руками (рис. 1.1). В это время ассистент завязывает морду животного шелковой тесьмой, образуя петлю (рис. 1.2). Чтобы избежать ослабления петли и возможности разжать челюсти, петлю обязательно завязывают узлом сначала сверху на переносице, затем внизу под нижней челюстью и уже потом за ушами (рис. 1.3). Нельзя полагаться на заверения владельца, что собака не кусается. Собака в клинике ведет себя спокойнее и лучше воспринимает команды, если на нее надет ошейник. Ошейник служит собаке сигналом четкого выполнения команд.

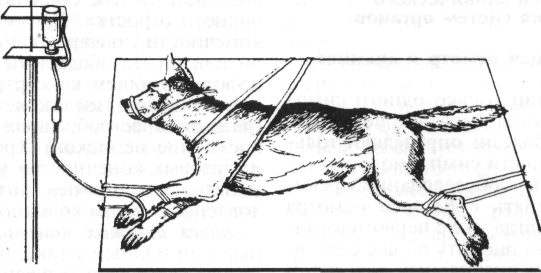

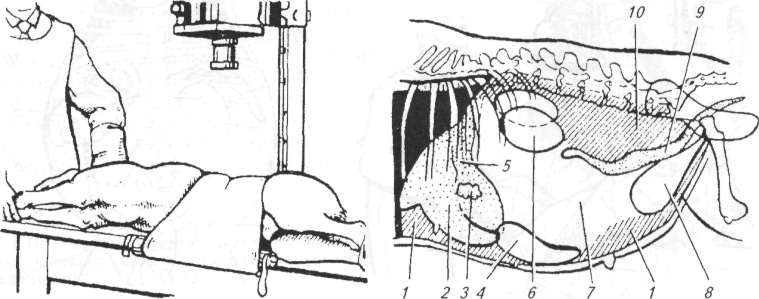

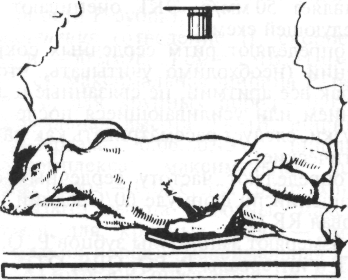

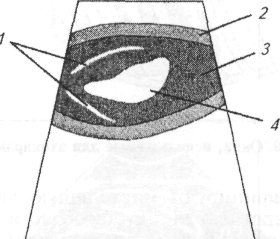

Рис. 1.8. Фиксация собаки на столе в боковом положении при капельной внутривенной инфузии

Если собака очень агрессивна, кроме ошейника ей надевают веревочную петлю-удавку, с помощью которой притягивают к решетке клетки или батарее отопления. В это время ассистент берет собаку за хвост и тянет с силой в противоположную натяжению веревки сторону. Теперь голова и задняя часть тела собаки фиксированы и можно спокойно надеть стягивающую петлю на морду (рис. 1.4).

Для осмотра животного наиболее удобно использовать медицинский стол с гидравлическим подъемником и гладким цинковым покрытием, чтобы собака не могла травмировать лапы, скользить по поверхности стола или оттолкнуться.

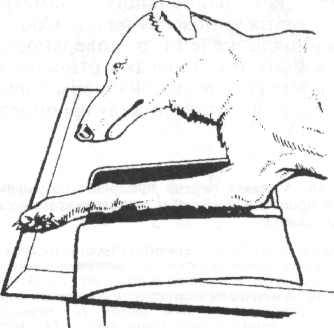

На стол для обследования собаку поднимают, захватив одной рукой за шкирку, а другой — под живот (рис. 1.5). Маленьких собак второй рукой обычно подхватывают под грудину. Нельзя поднимать их за передние лапы, так как при этом возможно растяжение мышц плеча.

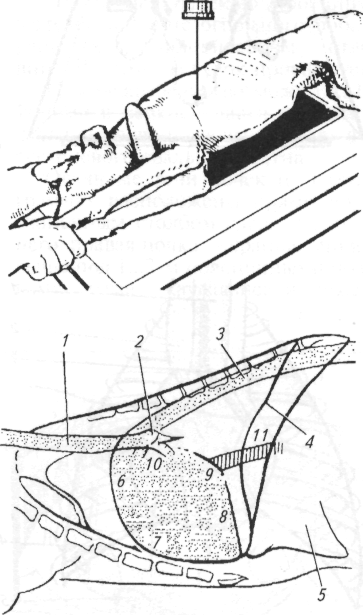

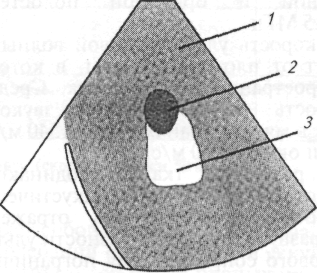

При невозможности выполнения каких-либо сложных манипуляций из-за чрезмерной подвижности животного (например, чау-чау) или при необходимости выполнить сложную болезненную процедуру целесообразно вначале ввести седативное (успокаивающее) средство, например 2%-й раствор ром-пуна в дозе 0,1 мл/кг массы животного. Для выполнения струйных внутривенных вливаний собаку обычно укладывают в боковое положение на столе. Безболезненное укладывание животного на бок выполняют в следующей последовательности: владелец обеими руками из-под живота захватывает конечности противоположной стороны животного и тянет их на себя, заваливая собаку. Ассистент в этот момент придерживает голову руками, чтобы собака не ударилась ею о стол (рис. 1.6). Затем ассистент обходит собаку со стороны спины, придавливает шею и живот локтями рук, захватывая кистями нижележащие конечности, и так удерживает животное (рис. 1.7). Если предстоит длительное внутривенное капельное вливание, то собаку привязывают к столу бечевками. Петли накладывают на запястье и заплюсну каждой конечности раздельно, а другим концом бечевки •привязывают к столу, вытягивая ноги собаки в разные стороны. Дополнительно петлю бечевки продевают под мышкой грудной конечности, лежащей сверху, натягивают ее в сторону спины и также привязывают к столу (рис. 1.8).

1.3.2. Методы клинического исследования систем органов

1.3.2.1. Беглый осмотр и анамнез

На основании только одного симптома распознать заболевание почти никогда нельзя; болезнь определяют только по совокупности симптомов.

Клиническое обследование рекомендуют начинать с беглого осмотра животного. Иногда уже с первого взгляда можно верно оценить общее состояние и поставить правильный диагноз. В зависимости от степени расстройств у собаки могут быть:

шо/с —состояние, угрожающее жизни и характеризующееся тяжелыми нарушениями центральной нервной системы, кровообращения, дыхания и обмена веществ, обусловленное действием на организм сверхсильного патологического раздражителя;

ступор — состояние оглушения, наблюдающееся при контузиях, отравлениях;

сопор — спячка, возникающая при инфекционных болезнях, в начальной стадии уремии. Из этого состояния больное животное можно вывести на короткое время громким криком, рефлексы при этом бывают сохранены;

кома — бессознательное состояние, характеризующееся полным отсутствием реакции на внешние раздражители, отсутствием рефлексов и расстройством жизненно важных функций;

ирритативные расстройства сознания обычно выражаются чрезмерным возбуждением центральной нервной системы, депрессией, апатией.

Кроме того, у собаки сразу могут быть выявлены следующие патологические симптомы:

хромота у некоторых пород собак бывает обусловлена специфическими изменениями в суставах. Например, хромота на грудную конечность у овчарок почти всегда вызвана дисплазией в локтевом суставе с изоляцией крючко-видного отростка. Хромота на тазовые конечности у овчарок свидетельствует о дисплазии тазобедренных суставов и деформирующем коксартрозе; у боксеров — о патологии в коленных суставах (разрыв крестообразных связок, повреждение менисков). Хромота на одну из тазовых конечностей у пуделей, пекинесов или шпицев, возможно, обусловлена вывихом коленной чашки;

парез тазовых конечностей частичный или полный у такс, пуделей, пекинесов, спаниелей и французских бульдогов вызван пролапсом межпозвонковых дисков, к которому очень склонны хондродистрофические породы;

«шаркающая походка» и волочение ног старыми овчарками указывают на поражение тяжелым коксартрозом. В остальных случаях парез тазовых конечностей может быть следствием патологий позвоночника, заболевания почек и сердечной слабости;

встряхивание ушами и наклонное положение головы вбок всегда указывают на заболевание ушей. Если встряхиванию ушами сопутствует лай и нет покраснения ушного прохода, возможно, что это воспаление евстахиевых труб. У собак, которых содержат вместе с кошками, можно предположить паразитарный отит. Если после летней прогулки собака вдруг начинает держать голову набок, то это обычно бывает вызвано попавшим в слуховой проход усиком колоска растений или насекомым;

затрудненное частое дыхание, если в этот момент не очень жарко и не было повода для очень сильного возбуждения, может свидетельствовать о сердечно-сосудистой недостаточности и отеке легкого, бронхопневмонии, прогрессирующей анемии, сахарном диабете, уремии, кровоизлиянии в грудную полость;

кашель может быть вызван давлением ошейника. При этом следует подумать о воспалении горла, гортани или трахеи, о заболевании легких и сердца. Внезапно возникший, сильный, неуспокаивающийся кашель бывает вызван инородным телом, попавшим в трахею;

увеличенный живот при беременности — нормальное физиологическое состояние. В остальных случаях предполагают водянку брюшной полости, опухоли и пиометру. Внезапное вздутие живота, обычно наблюдаемое у собак крупных пород, происходит вследствие острого расширения, заворота желудка или его части;

резкое истощение животного может быть обусловлено недостаточностью питания, заболеваниями пищеварительного тракта, почек, печени и сердца, воспалением мозга и его оболочек, старческим маразмом;

изменения в состоянии шерстного покрова — взъерошенность, потускнение волоса, аллопеции, колтуны — вызваны запущенностью животного, старческим маразмом, тяжелыми нарушениями обмена веществ, заболеваниями кишечника, печени, почек и эндокринных желез (половых, щитовидной, надпочечников). Безволосые светлые места у молодых короткошерстных собак, особенно на голове, указывают на демоди-коз;

усиленное слезотечение может быть следствием конъюнктивита, кератита, патологического роста ресниц по краю века (у малых пуделей, такс, пекинесов, спаниелей), заворота или выворота век, нарушения проходимости носослезного канала. Слезотечение может быть вызвано попавшим в глаз инородным телом, например летом — это нередко усик колоска под третьим веком;

апатия —симптом, при котором необходимо немедленно измерить температуру. Причинами апатии обычно бывают инфекционные болезни, бактериальные инфекции отдельных органов, преимущественно миндалин; местные инфекции, сопровождающиеся общей реакцией организма, а также воспаления, уремия, сахарный диабет, кахексия, сердечно-сосудистая недостаточность;

слюнотечение чаще всего вызвано воспалением в полости рта или ротоглотки. Если собака при этом чешет голову, как бы пытаясь от чего-то освободиться, то следует подозревать попадание инородного тела;

неприятный запах у спаниелей часто вызван экземой, расположенной в складке губ, у других собак, как правило,—обильным отложением зубного камня с язвенным стоматитом, разлагающимися опухолью или инородным телом в полости рта или ротоглотке. Плохой запах якобы из желудка, как это считают владельцы, неверное представление. При запущенном гнойном отите (воспалении слухового прохода) от собаки также исходит плохой запах. Неприятно пахнут участки поражения кожи при- демодикозе. Беспризорные собаки со свалявшейся шерстью, пудели, пулли, которых не расчесывают, также неприятно пахнут, особенно при влажной погоде;

запах мочи или ацетона от животного указывает на тяжелую форму уремии и прогрессирующий сахарный диабет с кетозом;

кожный зуд (часто встречающийся симптом) может быть вызван эктопаразитами, аллергией, дерматитами и экземами;

вынужденное положение животного обусловлено болезнью. Здоровая собака обычно сидит или спит в непринужденной позе, распрямляя все тело и вытягивая конечности. Больное животное принимает вынужденное положение, ослабляющее или прекращающее у него болезненные ощущения, например, при болях в животе сгибает позвоночник и сильно поджимает тазовые конечности к животу. При болезнях сердца животное стоит в позе с широко расставленными локтями, чтобы облегчить дыхательные движения; при повреждениях конечности собака держит ее навесу;

ожирение у собак встречается при нарушениях в кормлении, реже — как следствие гормональных расстройств в организме;

припухлость и отек дифференцируют надавливанием пальца на кожу. При отеке остается ямка, исчезающая через 1 ...2 мин. Кожа над отеком растянутая и напряженная, кажется прозрачной. Отеки локализуются и наиболее заметны в вентральной части шеи, дисталь-ных отделах конечностей и в области подгрудка. Появление диффузных отеков обычно связано с заболеванием почек или сердца. Опухолевому процессу может сопутствовать перифокальный отек тканей.

После беглого осмотра животного расспрашивают владельца, так как его субъективные наблюдения за состоянием собаки чрезвычайно важны для выяснения характера заболевания. Всегда следует требовать, чтобы на прием с собакой приходили именно ее владельцы, а не дети или соседи. При расспросе обращают внимание на то, как животное ведет себя дома, не во время прогулки. Нельзя подсказывать владельцам! Последние часто склонны неверно излагать события, поэтому вопросы следует задавать так, будто бы неправильное поведение владельцев было правильным, тогда ответ скорее будет правдою.

Анамнез собирают по общепринятым правилам в хронологической последовательности, выясняя время начала заболевания, характер его течения, проведение специальных • исследований, вид предпринятого лечения, продолжительность ремиссий и сроки наступления рецидивов болезни. Кроме того, выясняют условия содержания и тип кормления животного. Необходимо установить, какие были сделаны прививки собаке, какие инфекционные и неинфекционные болезни, какие операции она перенесла. Целесообразно собрать аллергологический анамнез и определить роль наследственности в развитии основного заболевания.

После опроса владельцев и сбора анамнеза приступают к детальному осмотру больного животного. Осмотр зависит от ситуации: если в анамнезе содержится прямое указание на заболевание какого-либо органа, то осмотр начинают с этого органа, а затем исследуют другие по совокупности симптомов. Если нет такого указания, то обследуют все животное по общепринятым правилам, последовательно используя все методы физикального исследования.

1.3.2.2. Основные клинические методы

К основным клиническим методам относят: осмотр, ощупывание (п-альпа-цию), выстукивание (перкуссию), выслушивание (аускультацию), зоометри-ческие методы. Врач должен применять их в отношении каждого пациента дважды!

Системный осмотр. Животных лучше всего осматривать в клинике при дневном освещении или лампах дневного света. В ходе системного осмотра различных органов удается выявить дополнительно ряд важных специфических симптомов.

Глаза. Опущение верхнего века (птоз) служит одним из важнейших признаков некоторых поражений нервной системы. Пучеглазие встречается при глаукоме, тиреотоксикозе, ретро-бульбарных опухолях. Западение глазного яблока характерно для «перитоне-ального статуса» или тяжелых гормональных нарушений. Прикрывание глаза третьим веком свидетельствует об общей ослабленности организма, связанной с тяжелым затяжным заболеванием. Помутнение роговицы одного из глаз при отсутствии травмы может указывать на инфекционный гепатит. Расширение зрачков наблюдают при коматозных состояниях, за исключением уремической комы, а также при отравлении атропином (анизокория). Изменение формы зрачков отмечают при сотрясениях мозга и других поражениях центральной нервной системы.

Слизистые оболочки век и ротовой полости. Бледно-розовая окраска встречается при эритроцитарной анемии, острой недостаточности кровообращения, шоке, остром кровотечении. Ярко-красная — при воспалении конъюнктивы; если сопровождается покраснением склеры, подозревают заболевание роговицы, внутренней части глаза, а также внутренних органов. При выраженной инъекции сосудов склеры предполагают глаукому. Синюшная окраска (цианоз) обусловлена недостаточностью сосудов и указывает на заболевание сердца или легких. Желтушная окраска вызвана заболеваниями печени или желчевыводящей системы, внутрисосу-дистым гемолизом, отравлением лопаст-ником. Вслед за осмотром слизистых определяют скорость наполнения капилляров (СНК). Для этого пальцем надавливают на депигментированный участок десны, обычно над клыком. Образующееся при этом белое пятно в норме должно окраситься вновь в розовый цвет в течение 1 с.

Ротовая полость, зубы, язык, миндалины. Агрессивному животному перед осмотром ротовой полости вводят успокаивающие препараты. Если невозможно раздвинуть челюсти даже после обездвиживания животного, то это говорит о хроническом эозинофильном миозите. Большие отложения зубного камня (их следует сразу же удалить) и язвенно-некротическое разложение десен свидетельствуют о пародонтозе. Осматривают язык. При макроглоссии он может быть значительно увеличен в размерах. У корня языка вследствие закупорки выводных протоков слюнных желез могут образоваться рануляционные кисты. Землистый цвет языка наблюдают при уремии, красный — при лептоспирозе.

Нос. «Влажный» или «сухой нос» — признаки, свидетельствующие исключительно об эмоциональном состоянии собаки. «Асфальтный нос» (гиперкератоз носового зеркальца) — симптом злокачественной формы чумы.

Уши. Экзема наружного слухового прохода обычно свидетельствует о наличии хронического отита; деформация ушной раковины бывает следствием нелеченой гематомы уха.

Шея. Необходимо обратить внимание на следующие симптомы: пульсацию сонных артерий (недостаточность клапанов аорты), набухание и пульсацию наружных яремных вен (недостаточность трехстворчатого клапана), увеличение лимфатических узлов (злокачественные лимфомы); увеличение щитовидной железы (рак щитовидной железы).

Кожа. Так как кожа животных пигментирована и покрыта шерстью, то ее патологическую окраску можно установить только на участках в области живота. Эластичность кожи, ее тургор определяют, собирая кожу (обычно в области шеи) в складку двумя пальцами. В норме кожная складка быстро исчезает. При болезненной дегидратации организма, равной 3 %, кожная складка расправляется замедленно, при дегидратации 5 % — не расправляется.

Диагностическое значение имеют кожные высыпания, которые могут быть разнообразны по форме, размерам, цвету, стойкости и распространению. Встречаются: розеола — пятнистая сыпь диаметром 2...3 мм, исчезающая при надавливании, —характерный симптом поражения эктопаразитами (блохами), эритема — слегка возвышающийся гиперемированный участок овальной формы, резко отграниченный от нормальной кожи, в сочетании с локальным выпадением шерсти свидетельствует о микозном поражении (стригущий лишай); крапивница — множественные круглые или овальные сильно зудящие и возвышающиеся припухлости (аллергическая реакция); везикулярная сыпь — пузырьки диаметром до 0,5 см, содержащие прозрачную (герпетические высыпания) или мутную жидкость (пуру-лентные высыпания, акне); экзема — полиморфные высыпания, локализующиеся небольшими участками в различных частях тела, чаще служит проявлением недостаточности функции надпочечников. Диагностическое значение имеет шелушение кожи, которое наблюдают при истощающих заболеваниях и многих кожных болезнях (себорея), а также кожные рубцы — свидетельство травматических ранений или перенесенных операций. Встречается кожный рог— старческое перерождение кожи.

Препуций. Капелька желто-зеленого гноя у отверстия препуциального мешка встречается у большинства самцов и свидетельствует о хроническом балано-постите, вызванном кокковой флорой.

Хвост. Состояние хвоста оценивают в соответствии с породой животного. Закрученный кверху хвост у собак, которым это несвойственно, говорит о врожденной контрактуре сухожилий. Омертвение кончика хвоста бывает следствием нарушений кровоснабжения этой зоны (у догов от ударов).

Когти. Избыточный рост когтей характерен для животных, у которых когти растут изначально кверху и движение по земле не приводит к их стиранию. Повышенная ломкость когтей (ониходистрофия) связана с авитаминозами, недостатком железа и грибковыми заболеваниями. Широкие утолщения и закручивание встречаются при гиперкератозах.

Пальпация. В дополнение к зрительным ощущениям в ходе обследования животного пальпируют больной орган. В зависимости от зоны исследования применяют бимануальную пальпацию, толчкообразную (для определения баллотирования плотных тел в полостях) или пальпируют путем вдавливания кончика указательного пальца. Пальпация как метод исследования у мелких животных имеет диагностическое значение при выявлении патологии трахеи и щитовидной железы, грудной клетки, сердца и сосудов, органов брюшной полости, лимфатических узлов и селезенки, мышц, костей и суставов, влагалища, мошонки, глаз.

Трахея. Сначала ее ощупывают по всей протяженности. Затем определяют реакцию животного на сдавливание трахеи большим и указательным пальцами в поперечном направлении. При отсутствии патологии реакция животного на это воздействие отсутствует, в то время как при поражениях органов дыхания или сердечно-сосудистых заболеваниях после сдавливания трахеи сразу же появляется кашель. Трахею проверяют на легкую сжимаемость, дорсовентральное сглаживание, вялость мускулов (коллапс трахеи). При трахе-альном коллапсе можно ввести палец сверху в спавшуюся трахею.

Щитовидная железа. Пальпация трахеи неразрывно связана с исследованием щитовидной железы, которая у собак состоит из двух различных долей, расположенных паратрахеально несколько ниже горталы-юго хряща. Врач помещает четыре согнутых пальца обеих рук глубоко за трахею, совершая при этом скользящие движения вдоль по трахее. В норме щитовидная железа не пальпируется. Однако с помощью этого метода обнаруживают даже небольшие изменения размеров щитовидной железы, выявляют ее болезненность и патологическую пульсацию. Для динамического наблюдения за щитовидной железой устанавливают ее размеры при помощи измерительного циркуля, высчитывая затем площадь ее поверхности.

Грудная клетка. Чтобы выявить патологию легких или плевральной полости, грудную клетку пальпируют обеими руками, положив ладони на симметричные участки левой и правой половин. Таким образом определяют тип дыхания и дыхательную экскурсию, отставание одной половины грудной клетки при дыхании. Эластичность определяют, сдавливая грудную клетку руками с боков. При этом в норме создается ощущение ее податливости. Ригидность грудной клетки увеличивается у старых животных, что связано с окостенением реберных хрящей. Иногда пальпацией устанавливают вибрации грудной клетки, соответствующие низкочастотным шумам трения плевры при сухом плеврите, сухих хрипах, стенозе отверстия аортального клапана; крепитацию — при подкожной эмфиземе.

Сердце. С помощью пальпации можно более точно охарактеризовать верхушечный толчок сердца. Его определяют на стоячем животном. Ладонь левой руки кладут на грудную клетку слева в области сердца. Концевые фаланги трех согнутых пальцев ставят перпендикулярно к поверхности грудной стенки и, продвигая их по межреберьям, подушечками фаланг определяют точку, где при надавливании с умеренной силой начинают ощущать приподнимающиеся движения верхушки сердца, которую и считают местом расположения верхушечного толчка. В норме у собак верхушечный толчок расположен в 3...4-М межреберье рядом с грудиной и выражен больше слева. Если верхушечный толчок охватывает площадь больше 2см2, его называют разлитым, если меньше — ограниченным. Разлитый верхушечный толчок свидетельствует об увеличении размеров сердца, особенно левого желудочка. Усиление верхушечного толчка также свидетельствует о гипертрофии миокарда. Если усиленный толчок более выражен справа, то предполагают гипертрофию правой половины сердца. Ослабление верхушечного толчка свидетельствует о скоплении жидкости в грудной полости или сердечной сумке.

Дополнительно пальпацией оценивают состояние пульса: прикасаются тремя пальцами к коже над местом прохождения бедренной или плечевой артерий (табл. 1.2).

1.2. Особенности пульса (по В.Н. Митину)

Пульс |

Характеристика пульса |

Состояние пациента |

|||

Полный и равномерный Неравномерный Частый Дикротический Редкий Дефицитный |

Наполнение пульса хорошее; пульс ритмичный, пульсовые волны одинаковые Пульс неритмичный, пульсовые волны неодинаковые Частота пульсовых волн превышает 120 уд/мин Определяется как бы дополнительная малая волна, связанная с основной Частота пульсовых волн 60 уд/мин или меньше Разница между числом сердечных сокращений и пульсовых волн |

Норма Расстройство сердечного ритма Физическая работа, повышенная температура тела, кровопотсря Лихорадка, инфекционные заболевания Сон, ваготония, желтуха, блокада сердца Аритмия сердца мерцательная, экстрасистол и я |

|||

Пульс |

| Характеристика пульса |

Состояние пациента |

|

||

Твердый Мягкий Нитевидный Отсутствие пульса |

Трудно пережать артерию Артерию легко пережать Пульсовая волна едва ощутима Внезапное Перманентное |

Высокое давление крови, атеросклероз Низкое давление крови, сердечная слабость Шок, острая сердечная недостаточность, массивная кровопотеря Шок, коллапс, снижение давления крови ниже 50 мм рт. ст. Атеросклероз, тромбоз периферических сосудов, отек тканей |

|

||

Синхронной пальпацией сердца и пульса выявляют дефицит пульса, возникающий при экстрасистолии и мерцании предсердий. (Волна пульса возникает в период систолы и на периферии ощущается почти одновременно со II тоном сердца — способ определения систолы и диастолы.)

Определяют частоту пульса животного и степень наполнения сосудов, что дает общее представление о работе сердца и гемодинамике. В норме частота пульса колеблется от 60 до 120 ударов в минуту в зависимости от возраста и размеров животного. При частоте пульса менее 60 ударов в минуту констатируют брадикардию. Она физиологически обусловлена у тренированных собак, но может быть при отравлениях, заболеваниях центральной нервной системы. Очень редкие удары пульса (20...40 в 1 мин) с почти одновременным сердечным толчком указывают на полный ат-риовентрикулярный блок. Частота пульса свыше 120 уд/мин (тахикардия), если только она не обусловлена волнением животного при исследовании или нагрузкой, бывает при сердечной недостаточности (компенсаторное усиление работы сердца), повышенной температуре, тяжелых заболеваниях органов дыхания, анемиях.

Затем определяют систолическое давление крови следующим образом: 50 мм рт. ст. — пульс не прощупывается; 70мм рт. ст. — ощущается слабый пульс; 100мм рт. ст. — наполнение сосуда хорошее, но надавливание одним пальцем руки легко прерывает ток крови; свыше 180 мм рт. ст. — сильное надавливание пальцем не прерывает пульсации сосуда. Стенки сосуда напряжены, вибрируют. Критическая границ; для систолического давления крови лежит немного ниже 70 мм рт. ст. Животное, поступившее первый раз на амбулаторный прием, может показывав давление свыше 200 мм рт. ст. В норм< оно равно 130...140 мм рт. ст.

Лимфатические узлы. В норме н видны и не прощупываются. Следуе обратить внимание на размер лимфати ческих узлов, их болезненность, под вижность, консистенцию, спаянность кожей. Чаще всего удается обнаружит увеличение подчелюстных, поверхност ных шейных, подмышечных, поверхно стных паховых и подколенных лимфа тических узлов. Лимфатические узл] увеличиваются при хронических ин фекционных процессах, аутоиммунны и токсикоаллергических реакциях, также при опухолевых заболевания: Системное увеличение лимфатически узлов наблюдают при злокачественнь лимфомах. В целях диагностики в неж ных случаях прибегают к пункции ил биопсии лимфатического узла.

Органы брюшной полости. Пальпир; ют в стоячем положении животног Начинают с поверхностной, ориент! ровочной пальпации, при помощи которой определяют болезненность брюшной стенки, раздражение брюшины, расхождение мышц живота, наличие грыжи белой линии, более выраженное напряжение брюшных мышц (ригидность). Ригидность мышц брюшной стенки обычно отмечают над органом, пораженным воспалительным процессом, особенно если в процесс вовлечена брюшина. Затем переходят к глубокой методической пальпации органов. Пальпируют согнутыми пальцами правой руки. Левая рука при этом лежит плашмя на противоположной брюшной стенке, легким надавливанием подавая органы навстречу исследующей руке (иногда лежачее животное пальпируют двумя руками: правая рука пальпирует, левая, будучи положена сверху, надавливает на нее). Пальпирующую руку располагают перпендикулярно к краю исследуемой части кишки или к краю исследуемого органа. Верхушками сложенных вместе и слегка согнутых пальцев скользят в направлении, поперечном оси исследуемого органа; при этом придавливают орган к задней стенке и, продолжая скольжение, перекатываются через пальпируемую часть. Движения пальпирующей руки обязательно совершаются вместе с кожей! Наиболее приемлема такая последовательность пальпации органов брюшной полости: нисходящая часть ободочной кишки, тонкий кишечник, селезенка, желудок, печень и желчный пузырь, почки, яичники и матка, мочевой пузырь, опухоли в брюшной полости. Далее при ректальном исследовании: прямая кишка, предстательная железа.

Нисходящая часть ободочной кишки. Пальпируют в верхней трети брюшной полости под позвоночным столбом в виде толстостенного длинного прямого цилиндра. Пальцы правой руки погружают в брюшную полость к предполагаемому месту залегания ободочной кишки и, достигнув противоположной стенки полости, скользят по ней сверху вниз. При этом движении кишка, будучи придавлена к боковой стенке, сначала скользит по ней, а затем (так как брыжейка имеет определенную ширину и натягивается) при дальнейшем движении руки выскальзывает из-под пальцев. Обычно эту кишку распознают по отложению в ней каловых масс. Кишка в норме может смещаться в пределах 2...3 см.

Топкий кишечник. Вниз и кнаружи, т. е. более поверхностно от ободочной кишки, залегают петли тонкого отдела кишечника. Тонкие кишки из-за большой подвижности и тонких стенок пальпировать не удается. Их нельзя прижать к противоположной брюшной стенке, без чего невозможно прощупать отрезок кишки в нормальном состоянии. Фактически исследуют только область залегания тонкого кишечника. Пальпировать удается инородные тела в тонком кишечнике, инвагинат или закрученный в гармошку кишечник.

Селезенка. Орган в нормальном состоянии также не удается пальпировать. Увеличенная селезенка (спленомегалия) располагается в подвздошной области, центрально, на нижней брюшной стенке. В ряде случаев, определив пальпа-торно увеличение селезенки и отметив на коже ее контур, проверяют сократительную способность гладкой мускулатуры селезенки. Для этого подкожно вводят 0,5...! мл 0,1%-го раствора адреналина. В ответ на введение адреналина размер селезенки уменьшается в 2...3 раза. При фиброзе, перисплените, развитии в селезенке опухоли или гематомы заметного уменьшения размера не происходит. В большинстве случаев селезенка безболезненна. Болезненность отмечают при инфаркте селезенки, гематоме, перисплените. Диафрагмальная подвижность отсутствует.

Желудок. Удается пальпировать только при остром расширении. Диафрагмальная подвижность органа выражена.

Печень. У здорового животного печень и желчный пузырь пальпировать не удается. Они становятся ощутимы только при значительном увеличении (гепатомегалия, гипертрофия желчного пузыря). В этом случае печень пальпируют бимануально в области мечевидного отростка, устанавливают задне-нижний край печени, по которому (контуры, форма, консистенция, болезненность) делают заключение о физическом состоянии самой печени, ее положении и форме. Об увеличении границ печени судят по выступанию зад-ненижнего края за реберную дугу. Протяженность выступающего края печени измеряют в сантиметрах, отсчитывая от реберной дуги. Диафрагмальная подвижность печени сильно выражена. При больших скоплениях жидкости в брюшной полости для облегчения пальпации печени жидкость предварительно выпускают с помощью парацентеза.

Печень здорового животного мягкой консистенции; при гепатите, гепатозах, сердечном застое — плотной. Особенно плотная печень при циррозе, опухолевом поражении, при амилоидозе. При этом поверхность печени мелко- или грубобугристая. Болезненность характерна для воспалительного процесса, поражений с переходом воспалительного процесса на капсулу, растяжения капсулы при сердечном застое.

Желчный пузырь. Расположен в правом подреберье в виде грушевидного тела. Размеры и плотность могут варьировать. При переполнении камнями пальпируют плотнобугристый пузырь. Увеличенный пузырь с гипертрофированными стенками подвижен и при дыхании совершает маятникообразные движения.

Почки. Расположены в своем ложе подвижно, физиологическое смещение их в пределах 2...3 см наблюдают при изменении положения тела. Почки пальпируют бимануально в верхней трети брюшной полости, под позвоночным столбом, у края реберной дуги. Каудаль-нее расположенная левая почка легче поддается пальпации. Для почек характерны бобовидная конфигурация, гладкая поверхность, тенденция ускальзывать вперед и возвращаться в нормальное положение, способность баллотироваться. После пальпации в моче отмечают появление белка и эритроцитов. Краниальную правую почку пальпировать удается не всегда, в большинстве случаев прощупывают ее каудальный край глубоко в подреберье. С помощью пальпации выявляют опущение почки (нефроптоз), болезненность, определяют плотность и размер органа. Степень нефроптоза (I, II, III) устанавливают по относительному увеличению подвижности почки вплоть до свободного смещения ее в различных направлениях.

Яичники и матка. В норме эти органы не удается пальпировать. В случае опухоли яичника пальпируют бугристое новообразование позади почки. Беременную матку на 20...30-й день (оптимальный срок) определяют в верхней трети брюшной полости в виде цепочки последовательно расположенных узлов (фоэтов) одинакового размера. При пи-ометре пальпируют петли сильно увеличенных, упругих рогов матки, заполняющих почти всю брюшную полость. Затем переходят к глубокой методической пальпации: левая рука при этом лежит плашмя на противоположной брюшной стенке, слегка надавливая на нее и подавая органы навстречу исследующей руке.

Мочевой пузырь. При значительном скоплении мочи, особенно у животных с тонкой брюшной стенкой, мочевой пузырь определяют впереди лонного сочленения в виде эластичного флюктуирующего образования, при резком переполнении — с краниальной границей почти у пупка; при уролитеазе — крепитацию и инородное тело.

Опухоли в брюшной полости. При обнаружении опухоли устанавливают ее локализацию: в самой брюшной стенке, внутри брюшинной полости или позади брюшины. Если опухоль локализуется в брюшинной полости, нужно точно определить ее принадлежность тому или иному органу и отношение к соседним органам, подвижность, а также наличие воспалительного процесса в брюшине и вокруг нее. Опухоли брюшной стенки расположены поверхностно и при дыхательной экскурсии брюшной стенки перемещаются. Их удается легко обнаружить при осмотре, отчетливо прощупать. Забрюшинные опухоли довольно тесно соприкасаются с верхней стенкой брюшной полости, малоподвижны при дыхании и пальпации. Чем ближе внут-рибрюшинные опухоли расположены к диафрагме, тем они более подвижны при вдохе. Подвижность зависит от ширины и длины прикрывающих связок органа, пораженного опухолью. Забрюшинные опухоли теряют как дыхательную, так и пассивную подвижность, если вокруг них развивается воспаление брюшины, после которого наблюдают плотные сращения опухоли с окружающими органами.

Прямая кишка. Пальпаторный метод применяют по следующим показаниям: для выявления гипертрофии предстательной железы, перелома костей таза, костного калового конгломерата; проведения дифференциальной диагностики промежностной грыжи и дивертикула прямой кишки; установления ширины просвета таза при определении возможности вязок; при исследовании влагалища и для обнаружения папиллом или полипов на слизистой оболочке. К ректальному исследованию приступают после предварительной очистки прямой кишки клизмой. В прямую кишку вводят указательный палец (в резиновой перчатке), смазанный вазелиновым маслом, и медленными дви жениями осторожно продвигают его на возможную глубину. При повышенной чувствительности к этой процедуре необходимо предварительно анестезировать сфинктер введением свечи с анестезином. Пройдя сфинктер, палец встречает у самцов кпереди предстательную железу, а у самок влагалище. Обследовав пальцем нижнюю стенку, поворачивают палец кверху и ощупывают верхнекрестцовую, а затем боковые стенки. При этом обращают внимание на состояние слизистой оболочки, а также клетчатки, окружающей прямую кишку.

Стенки влагалища. Исследуют при подозрении на опухоль, а также при родах для определения степени раскрытия шейки матки. Палец в перчатке, смазанный 10%-м линиментом синтомицина, после предварительного протирания половых губ тампоном со спиртом легким вращательным движением вводят во влагалище на нужную глубину. Оценивают состояние слизистой (отек, припухлость, наличие опухоли слизистой оболочки, подвижность над опухолью), стенок влагалища (дивертикул стенки, рубцы, спайки) и их подвижность относительно тазового кольца. При родах определяют степень раскрытия шейки матки по числу пальцев, которые можно ввести в ее просвет, состояние плодов и влажность родовых путей.

Мошонка. Опускание обоих семенников в мошонку проверяют в 2-месячном возрасте! Обращают внимание на размеры и консистенцию семенников. При увеличении семенников предполагают наличие опухоли; тестообразная консистенция и уменьшение размеров свидетельствуют о гипоплазии.

Мышечная система. При пальпации необходимо определить степень ее развития. Диагностическое значение имеет местная атрофия мускулатуры (в особенности конечностей), которую выявляют путем измерения и сравнения ис- следуемой группы мышц с мышцами симметричной области тела. Объем мускулатуры плеча, бедра измеряют обычно по середине длинника указанных костей. Уменьшение объема мускулатуры больной конечности на 3 % свидетельствует об атрофии мышц I степени, на 5%— II степени, на 7 % — III степени. Диагностическую роль играет также определение мышечной силы и выявление расстройств функции мышц (тетании, миоклонии). Силу мышц определяют по противодействию ноги животного усилию руки, приложенному в различных направлениях. Результат учитывают по общепринятой пятибалльной системе: 5 — норма, 4 — понижена, 3 — резко снижена, 2 — напряжение без двигательного эффекта, 1 — паралич.

Кости. Обращают внимание на различного рода дефекты, искривления, выпирания и прочие деформации со стороны костей скелета.

Однако во многих случаях выявить деформацию костей можно только при ощупывании, например реберные «четки» и «рахитические браслеты» при рахите. Устанавливают конституционные (породные) и патологические деформации конечностей. Далее измеряют относительную длину каждой конечности, сопоставляют результаты и при необходимости измеряют абсолютную длину каждого звена больной конечности, определяют форму отпечатка плюсны по принципу подометрии.

Суставы. Обращают внимание на их конфигурацию, подвижность и болезненность при выполнении активных и пассивных движений, отечность и гиперемию близлежащих тканей. (Больной сустав выделяют по характеру хромоты, так как при внимательном изучении движений можно заметить, что активная подвижность в больном суставе резко снижена.) Обязательно определяют объем пассивных движений в суставе по сравнению со здоровой конечностью.

Глаза. Для определения внутриглазного давления применяют пальпатор-ный метод, основанный на сравнении давления в больном и здоровом глазу. Исследующий приставляет указательные пальцы обеих рук к сомкнутым векам больного глаза и слегка надавливает на глаз попеременно каждым пальцем. Сопоставляя тонусы (плотности) обоих глаз, делают заключение о силе давления в больном глазу. Степень повышения давления обозначают одним, двумя или тремя плюсами, степень понижения — минусами по той же трехбалльной системе.

Отдельно изучают чувствительность роговицы путем прикосновения к ней волокнами ваты, что в норме сопровождается смыканием век (роговичный рефлекс).

Перкуссия. С помощью этого метода получают качественно иные данные о состоянии легких, сердца, брюшной полости, печени, почек, костей. Все плотные, не содержащие воздуха органические части, а также жидкости дают совершенно глухой, едва слышимый перкуторный звук. Напротив, органы, содержащие воздух или газ (легкие, желудок), издают громкий, низкий, протяжный звук.

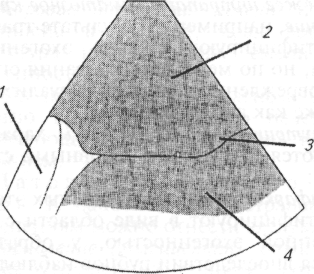

Легкие. Перкутируют только при подозрении на патологию. Из-за небольшого размера легких перкуссией можно выявить только изменения, занимающие большие поля. Перкутируют согнутым III пальцем правой руки по плотно приложенному к телу III пальцу левой руки. Соседние пальцы левой руки должны быть несколько расставлены в стороны и также плотно прижаты к коже для ограничения распространения колебаний, возникающих при перкуссии. Палец-плессиметр ставят на межреберья параллельно ребрам и наносят по нему слабые и равномерные удары. Перкуссионная задняя граница легких проходит наклонно вперед сверху вниз от 12-го до 6-го межребе-рья. Спереди перкуссионное поле ограничено лопаткой, сверху — спинной мускулатурой. Поле перкуссии можно увеличить, вытянув вперед грудную конечность. При выстукивании симметричных участков грудной клетки сравнивают перкуторный звук.

Притупление перкуторного звука наблюдают: при пневмосклерозе, наличии плевральных спаек, сливной пневмонии, отеке легких, сдавливании легочной ткани плевральной жидкостью, полной закупорке бронха опухолью, значительном увеличении сердца.

Усиление перкуторного звука бывает при эмфиземе и пневмотораксе. Если при перкуссии возникает кашель, то это указывает на раздражение плевры и заболевание органов грудной полости. Симптом проверяют похлопыванием ладонями обеих рук по грудной клетке, вызывая тем самым кашель.

Сердце. Перкутировать границы можно только при значительном увеличении органа. Над областью сердца перкуторный звук становится тихим, коротким и высоким.

Брюшная полость. Перкутируют при заметном увеличении объема живота. Тимпанический (барабанный) звук при выстукивании брюшной стенки над желудком указывает на острое расширение желудка. Дополнительно перкуссию применяют для установления перкуторной волны жидкости при асците. Метод также используют, чтобы выявить болевую реакцию животного при поколачивании тканей над пораженным органом.

Печень и почки. Перкутируют, нанося короткие удары ребром ладони или кулаком по области этих органов, чтобы выявить повышенную болезненность в случае патологии.

Кости. Метод применяют для диагностики переломов трубчатых костей, выстукивая их вдоль оси. При переломе отмечают болезненную реакцию.

Аускультация. Наряду с перкуссией большую долю информации о состоянии животного дает аускультация гортани, трахеи, легких, сердца, кишечника. Аускультировать следует каждое вновь поступающее животное. Собак исследуют в положении стоя.

Органы дыхания. Сначала сравнивают дыхательные шумы в разные фазы дыхания, а затем эти шумы сопоставляют с дыхательными шумами в аналогичной точке другой половины грудной клетки. Фонендоскоп ставят в строго симметричных точках. Поле аускульта-ции легких соответствует границам перкуссионного поля. Аускультацию начинают спереди и сверху и постепенно перемещают фонендоскоп вниз и в стороны. При необходимости дополнительно выслушивают гортань и трахею.

В норме над легочной тканью в фазе вдоха выслушивают везикулярное (альвеолярное) дыхание, напоминающее звук «ф», а в фазе выдоха — смешанное, везикулобронхиальное. Бронхиальное (ларинготрахеальное) дыхание аускуль-тативно напоминает звук «х»; его выслушивают над гортанью, трахеей, бифу-ракацией бронхов.

При аускультации легких у больных животных наиболее часто обнаруживают: патологическое ослабление везикулярного дыхания (эмфизема легких); полное отсутствие везикулярного дыхания (скопление жидкости или воздуха в плевральной полости, ателектаз легких); патологическое бронхиальное дыхание (воспаление легких, компрессионный ателектаз, пневмосклероз); жесткое дыхание (бронхиты); металлическое дыхание (открытый пневмоторакс); стенотическое или усиленное ларинготрахеальное дыхание (стеноз трахеи или крупного бронха).

При развитии патологического процесса в дыхательных органах наряду с основными дыхательными шумами появляются дополнительные — хрипы, крепитация и шум трения плевры. Сухие и влажные хрипы образуются в результате сужения просвета бронхов и скопления там жидкого секрета. Крепитация возникает в альвеолах, поэтому стойкая крепитация может указывать на воспаление легких, а влажные мелкопузырчатые хрипы — на бронхит. При этом хрипы выслушивают как в фазе вдоха, так и выдоха, они могут усиливаться или исчезать после кашля (обязательна повторная аускультация!), крепитация же слышна только на высоте вдоха и не изменяется после кашля. Одновременное появление в одном поле аускульта-ции разнокалиберных хрипов и крепитации обычно свидетельствует об отеке легких. Место выслушивания шума трения плевры зависит от расположения очага воспаления. Наиболее часто этот шум выявляют в каудальных долях легких, где происходит максимальное движение органа при дыхании. При соприкосновении воспалительного очага с сердцем появляется плеврокардиаль-ный шум, который прослушивают не только в фазах вдоха и выдоха, но и во время систолы и диастолы сердца. Шум плеска в грудной полости появляется при скоплении там одновременно жидкости и воздуха (гидропневмоторакс). При диафрагмальной грыже и попадании петель кишечника в плевральную полость в последней слышна перистальтика.

Сердце. Орган аускультируют в различных положениях тела: лежа, стоя, а также после физической нагрузки. Легче выслушивать сердце при задержке дыхания, для этого нос собаки прикрывают рукой. Стетофонендоскоп прижимают всей поверхностью мембраны в нужной точке к коже животного. Сердце аускультируют продолжительно, в течение 2 мин. Сначала используют мембрану фонендоскопа для получения общего представления о работе сердца, а затем, чтобы различить высоко- и низкочастотные шумы, аппарат переводят в положение стетоскопа и фиксируют плотно и неподвижно двумя пальцами. В противном случае трение мембраны о волосы создаст дополнительные звуки. Необходимо, чтобы врач всегда пользовался тем аппаратом, к которому привык!

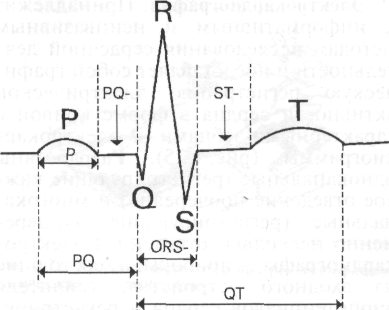

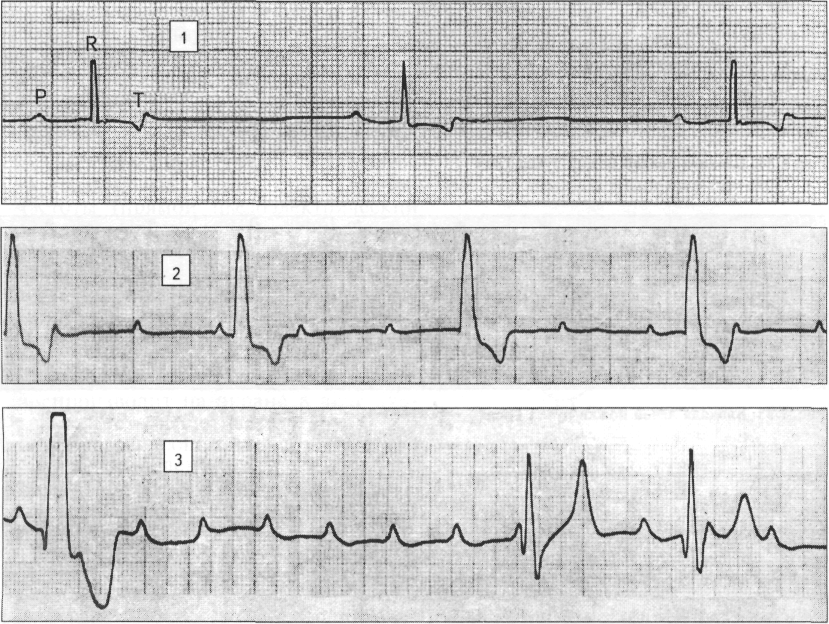

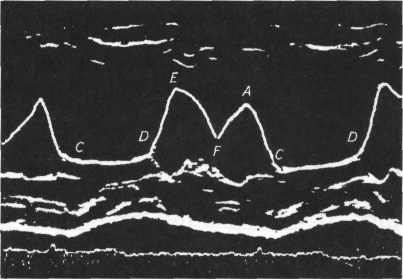

Предварительная аускультация дает представление о сердечном ритме. Физиологически примерно до частоты 120... 130уд/мин у собак слышна очень четкая синусовая аритмия, которая зависит от фазы дыхания. Дыхательная аритмия исчезает при увеличении частоты сердечных сокращений, например после физической нагрузки или введения атропина. Поэтому в сомнительных случаях для установления природы аритмии животное заставляют побегать в течение 2 мин и после снятия нагрузки его вновь аускультируют. При этом у здоровой собаки аритмия исчезает, у собаки, страдающей заболеванием сердца, после нагрузки аритмия усиливается. Все аритмии сердечной деятельности, не связанные с дыханием, служат признаком болезни. При установлении ритма сердечной деятельности можно также одновременно пальпировать пульс.

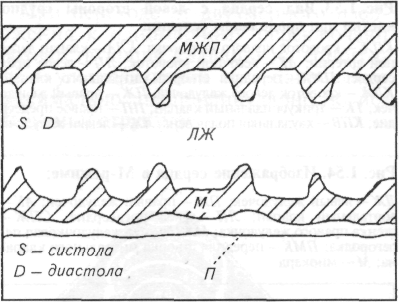

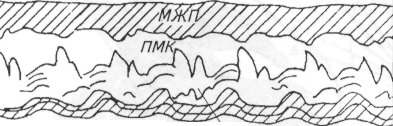

У здоровых собак хорошо слышно два тона работы сердца. I тон возникает во время систолы после длинной паузы, он более продолжительный и низкий, чем II, который образуется во время диастолы после короткой паузы. II тон менее продолжительный и более высокий. Оба тона можно выслушивать над всей областью, но звучность их будет изменяться в зависимости от близости расположения клапанов, участвующих в образовании I или II тона. В норме оба тона хорошо отличимы.

Изменения тонов сердца могут выражаться в ослаблении или усилении их звучности, появлении раздвоения или возникновении добавочных тонов. При чрезмерном развитии подкожной жировой клетчатки, эмфиземе или отеке легких, смещении петель кишечника в грудную полость в связи с разрывом диафрагмы, наличии опухолей в грудной полости и вследствие других процессов, отдаляющих сердце от грудной стенки, звучность тонов ослабевает. Ослабление обоих тонов наблюдают при снижении сократительной способности сердечной мышцы у животных, страдающих миокардитом, дистрофией миокарда, кардиосклерозом, а также при коллапсе. Исчезновение сердечных тонов бывает при скоплении жидкости в сердечной сумке (гидро-, гемоперикардит) или плевральной полости (гидро-, гемохи-лоторакс). Повышение интенсивности тонов отмечают при учащении сердцебиения в связи с нагрузкой, волнением животного, сердечной недостаточностью. Тоны сердца усиливаются за счет резонанса при расположении вблизи него больших воздушных полостей (большой газовый пузырь желудка). При уменьшении вязкости крови, как это бывает при анемии, звучность тонов также возрастает. Стучащие тоны отмечают при увеличении (гипертрофии) сердца.

В ряде случаев при аускультации обнаруживают раздвоение тонов. При этом вместо одного выслушивают два коротких тона, быстро следующих друг за другом. Раздвоение тонов появляется при неодновременном возникновении составляющих тон звуковых компонентов, т. е. вследствие асинхронной деятельности правой и левой половин сердца. Раздвоение тонов может быть обусловлено как физиологическими, так и патологическими причинами. Раздвоение II тона наблюдают при отставании закрытия пульмонального клапана, повышении давления в малом круге кровообращения (при стенозе отверстия митрального клапана, эмфиземе легких и др.), отставании сокращения одного из желудочков, блокаде ножки пучка Гиса.

При тяжелом поражении миокарда аускультируют добавочные тоны, которые обнаруживают в середине диастолы. При тахикардии они, сливаясь, образуют единый тон, обусловливающий появление ритма галопа. Ритм галопа—важный признак слабости миокарда! Он появляется при инфаркте миокарда, миокардите, хроническом нефрите, декомпенсированных пороках сердца.

Иногда выслушивают маятникооб-разный ритм, напоминающий ход часов, когда оба тона одинаковы по звучности. Это наблюдают при острой сердечной недостаточности, пароксиз-мальной тахикардии, лихорадке.

В ряде случаев при аускультации сердца кроме тонов выслушивают звуковые явления, называемые сердечными шумами. Шумы сердца оценивают по следующим параметрам:

определяют место возникновения: внутри самого сердца (интракардиаль-ные) или вне его (экстракардиальные);

устанавливают локализацию, т. е. место наилучшего выслушивания;

определяют отношение шума к фазе сердечной деятельности (систолический или диастолический);

устанавливают силу шумового звука (степени I...V);

выясняют природу шумов (функциональная или органическая).

Интракардиальные шумы. Описаны в разделе «Болезни сердечнососудистой системы».

Экстракардиальные шумы. Возникают от трения измененных висцерального и париетального перикардиальных листков, когда на них откладывается фибрин (фиброзный перикардит). Шумы совпадают с сокращениями сердца, но возникают вне его.

Функциональные шумы. Появляются без морфологических изменений в сердце и бывают при тяжелых анемиях, вследствие нарушения вязкости крови. Их отличает непостоянство возникновения, они могут исчезать при различных положениях тела, после физической нагрузки; эти шумы непродолжительные, редко занимают всю систолу, по характеру мягкие, дующие.

Органические (эндокарди-альные) шумы. Выявляют чаще всего. Они вызваны завихрениями протекающей через клапаны сердца крови в результате пороков сердца или арте-риовенозных шунтов.

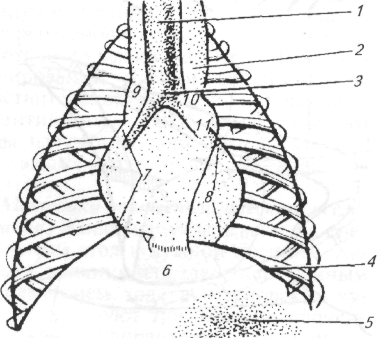

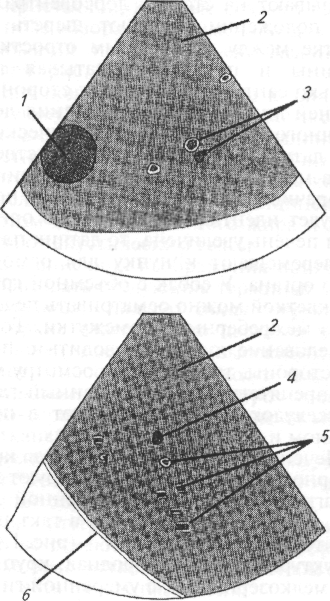

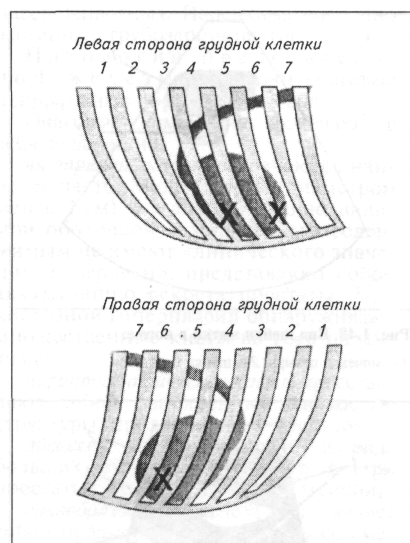

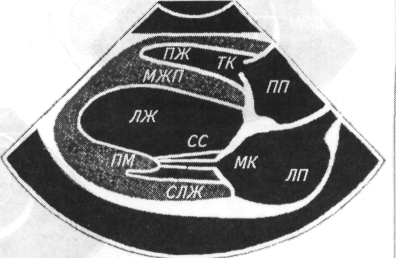

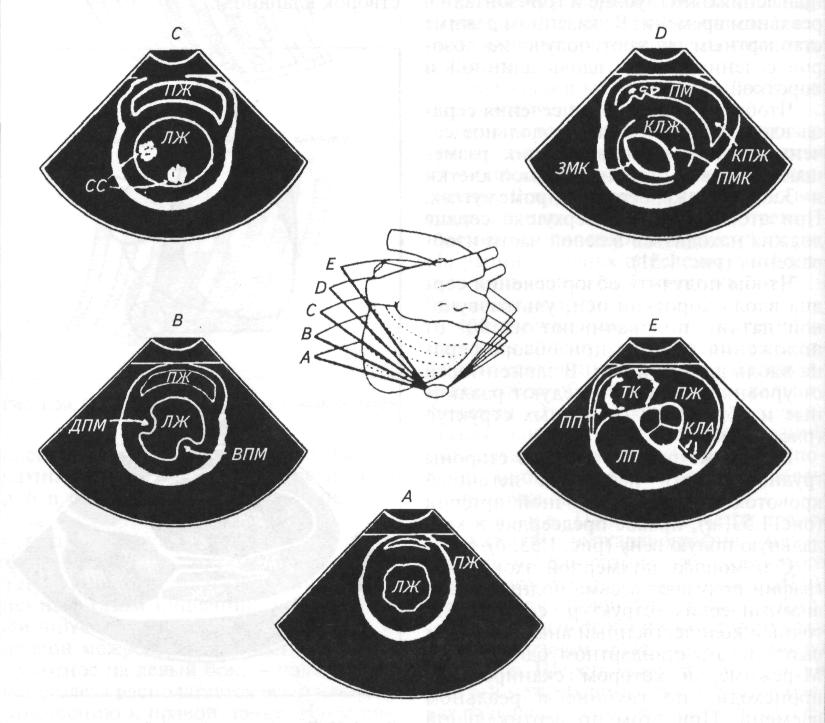

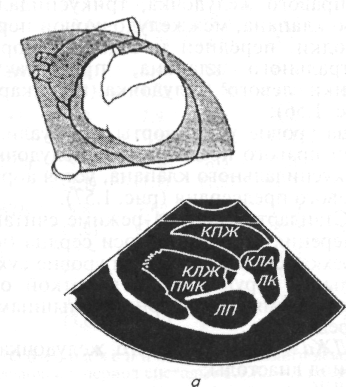

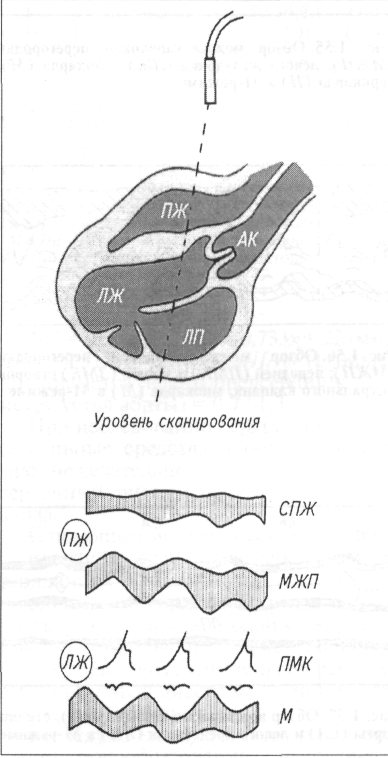

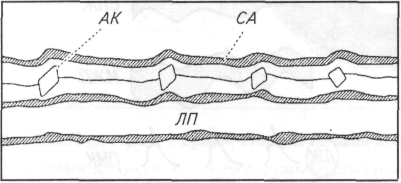

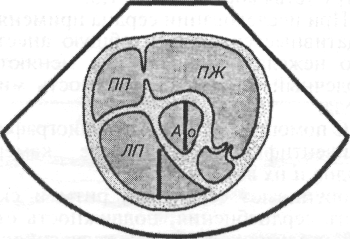

Локализация шума. Локализацию устанавливают в месте наилучшего выслушивания клапанов сердца. Клапаны сердца аускультиуют в соответствии с наибольшей вероятностью их поражения: в первую очередь — митральный клапан в левом 5-м межребе-рье внизу, рядом с грудиной; затем -клапаны аорты и легочной артерии в 4-м и 3-м межреберьях примерно на уровне плечевого сустава. Справа выслушивают только трехстворчатый клапан в 4-м межреберье.

Систолические и д и а с т о -лические шумы. Систолический шум появляется вместе с I тоном во время короткой паузы сердца, он совпадает с верхушечным толчком. Диас-толический шум возникает после II тона во время длинной паузы сердца. Преимущественно отмечают систолические шумы, которые продолжаются от I ко II тону, иногда охватывают оба сердечных тона (пансистолические шумы). При атриовентрикулярной недостаточности во время всей систолы выслушивают громкие, равномерной интенсивности шумы. При стенозе со судов клапанов шумы вначале усиливаются и сразу затихают.

Диастолические шумы встречаются очень редко! Они бывают при недостаточности клапанов аорты, стенозе отверстий митрального и трехстворчатого клапанов, персистенции боталлова протока. В последнем случае диастоличес-кий шум напоминает шум работающей машины.

Интенсивность шумов. Оценивают по степеням. При степени I прослушивают очень тихий, едва уловимый шум. Шум отчетливо слышен при степени III. (Степень II — между I и III.) Степень IV проявляется отчетливым шумом, при дополнительной пальпации сердечного толчка можно ощутить дрожание грудной стенки. Степень V проявляется, как и степень IV, кроме того, шум можно прослушать, не касаясь грудной стенки. Верным признаком миокардиопатии считают шумы III степени и выше (систолические шумы —только при отсутствии анемии).

Органы брюшной полости. Метод применяют только при наличии показаний. Аускультация желудка практического значения не имеет. Методом аускультации исследуют двигательную функцию кишечника. Во время пищеварения и движения химуса в тонкой кишке слышно долгое периодическое урчание. Через 5...7 ч после приема пищи в слепой кишке слышны ритмические кишечные шумы. При механической непроходимости кишечника перистальтика звонкая и крупными волнами. При паралитической непроходимости кишок перистальтика исчезает, а при прободении язвы со вторичным параличом кишечника в брюшной полости отмечают полную тишину. В случаях фиброзного перитонита при дыхательных движениях может быть выслушан шум трения брюшины.

1.3.2.3. Инструментальные и лабораторные методы

В отличие от основных эти методы считают дополнительными, так как их применяют не во всех случаях, а только после клинического обследования животного. При их использовании необходимы дополнительный, более или менее сложный инструментарий или оборудование (рентгеновская установка, лабораторный инвентарь) и специально подготовленный персонал клиники (лаборанты, врачи-лаборанты, врачи-рентгенологи).

Условно считают, что основные методы исследования служат для установления органотропности заболевания, т. е. направлены на выявление пораженного органа. Например, установили, что поражена печень (гепатопатия). С помощью дополнительных методов делают заключение уже о характере патологического процесса (например, жировая дистрофия печени). Поэтому при диагностике заболеваний строго учитывают соподчиненность этих исследований и очередность их выполнения.

В каждой клинике должны быть, как минимум, свой рентгеновский аппарат и своя лаборатория. Только вирусологические, микробиологические, морфологические и токсикологические исследования проводят централизованно. Клиническая лаборатория должна располагать тремя наборами оборудования.

1-й набор: холодильник, промывной таз, центрифуга, бумажные индикаторы для определения основных показателей мочи и крови, посуда для взятия проб (мочи, кала, крови), капилляры для определения СОЭ и гематокрита, лупа, ареометр, спиртовой термометр.

2-й набор: микроскоп со столиком, фиксирующим предметное стекло, счетные камеры Горяева, пипетки с насасывающими грушами, биологические красители, ступка, стеклянная воронка, проволочная сетка, насыщенный раствор поваренной соли, проволочная петля, газовая или спиртовая горелка, 10%-й раствор гидроксида калия, химическая посуда для реактивов.

3-й набор: фотометр, термостат, пипетки миллилитрового и микролитрового объемов, подставка для пипеток, кюветы, штативы для пробирок, стандартная сыворотка крови с известными значениями основных показателей, дистиллированная вода.

1-й набор предназначен для гематологических исследований, 2-й — пара-зитологических и гематологических и 3-й —для биохимических.

Практическое значение имеют следующие исследования: 1) общий анализ мочи и клинический анализ крови; 2) биохимический анализ крови; 3) копро-логический анализ на яйца глистов; 4) определение жизнеспособности спер-миев; 5) определение функциональной способности органов; 6) цитологический анализ содержимого плевральной, брюшинной и перикардиальной полостей, мазков крови и костного мозга, спинномозговой жидкости, пунктатов из опухоли; 7) гистологический анализ операционного и биопсийного материала; 8) серологический анализ крови для выявления инфекционных и паразитарных заболеваний; 9) токсикологический анализ крови, биологических тканей, кала.

При этом первые пять видов исследований относят к общеклиническим, которые проводят непосредственно в клинической лаборатории.

Определение массы тела. В связи с необходимостью расчета доз лекарственных препаратов на 1 кг массы тела, а также по другим причинам массу животного определяют в каждом отдельном случае. В условиях стационара лучше использовать весы для взвешивания авиабагажа. Их монтируют на полу вровень с ним, чтобы не образовывалось приступка, что существенно для животного. Тогда собака спокойно заходит на весовую площадку и выполняет команду «Сидеть!», после чего снимают предохранитель весов и записывают показание стрелки. В домашних условиях можно использовать напольные медицинские весы, но это подходит только для небольших собак. Владелец взвешивается, взяв животное на руки. Массу животного определяют вычитанием массы владельца. При контроле за массой собаку взвешивают натощак, после дефекации и опорожнения мочевого пузыря.

Термометрия. Температуру тела измеряют только по показаниям. Во время исследования температура всегда будет выше на несколько десятых градуса из-за волнения собаки. Температура тела между 38,7 и 39 °С обычно указывает на начало патологического процесса у пациента. По содержимому прямой кишки, прилипшему к термометру, можно получить дополнительную информацию:

прозрачная прилипшая слизь при наличии рвоты у пациента указывает на обтурацию (закупорку) кишечника инородным телом;

ненормальный запах фекальных масс свидетельствует об их разложении в кишечнике, обусловленном патогенными бактериями;

серые, жирные, объемистые фекальные массы указывают на недостаточность экзокринной функции поджелудочной железы;

при введении термометра можно случайно натолкнуться на фекалии из костей, что бывает при копростазе.

Трихоскопия. Осмотр волосков шерсти в лучах лампы Вуда. При микроспории отмечают флюоресцирующее свечение шерсти.

Отоскопия. Осмотр наружного слухового прохода с помощью ушной воронки в прямых лучах света. При воспалении тканей слухового прохода отоскопия обязательна, иначе невозможна точная диагностика! При подозрении на паразитарный отит дополнительно исследуют под микроскопом серные отложения. Слуховой канал распрямляют, оттягивая ушную раковину вверх, назад и кнаружи, и осторожно вводят в него теплую воронку. Кожа, покрывающая ушную раковину, продолжается в наружный слуховой проход и на барабанную перепонку. В норме кожа розоватого оттенка и в начальной части с редким волосяным покровом, барабанная перепонка (для рассмотрения ее нужна воронка с удлиненным конусом) представляет собой овальную, тонкую, полупросвечивающую пластинку.

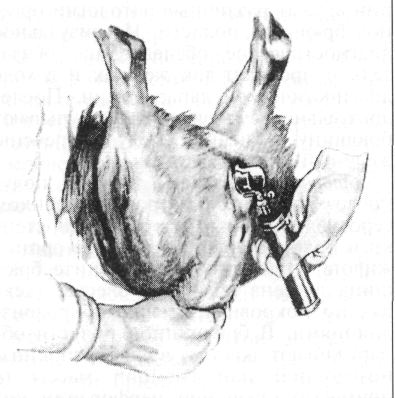

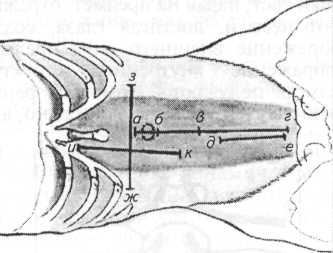

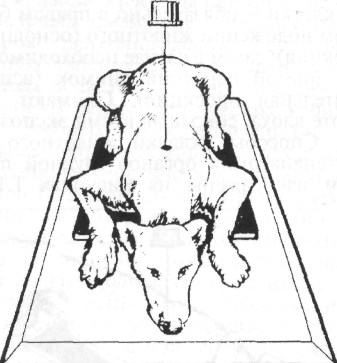

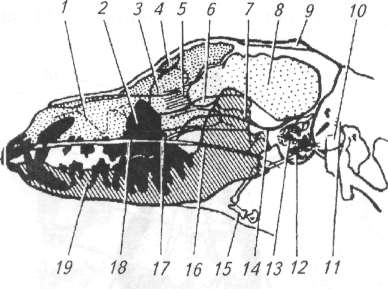

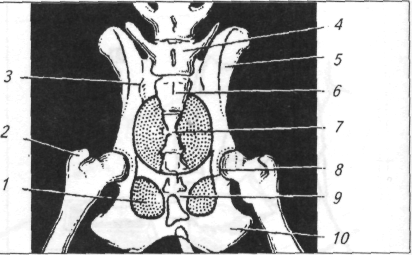

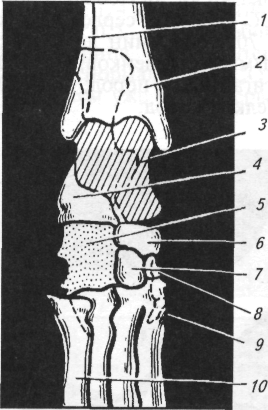

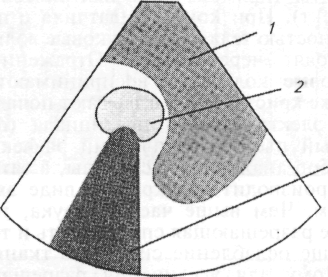

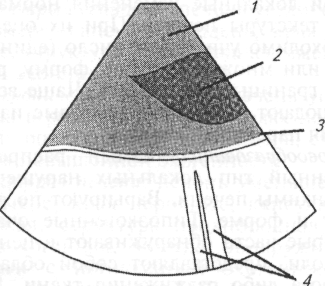

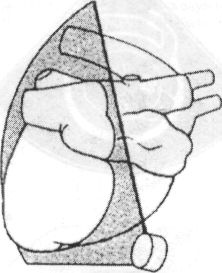

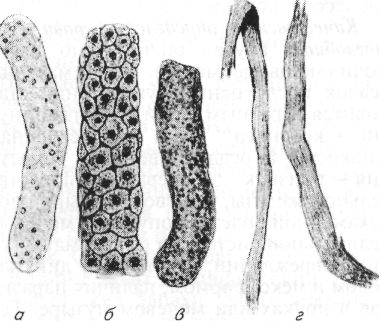

Колытоскопия. Осмотр полости влагалища с помощью детского влагалищного зеркала. Цель ее — катетеризация мочеиспускательного канала для установления ширины просвета тазового кольца (определение возможности нормальных родов), выявления спаек или опухолей стенки влагалища. Самку катетеризируют в положении на спине с согнутыми в тазобедренных суставах конечностями (рис. 1.9). Влагалищное зеркало, нагретое до температуры тела, смазывают линиментом синтомицина и вводят во влагалище, минуя синус преддверья влагалища, а затем плавно раскрывают створки зеркала. Слизистая оболочка влагалища равномерной красноватой окраски с ясно заметными кровеносными сосудами. Находят наружное отверстие мочеиспускательного канала (при необходимости вводят катетер), осматривают стенки и просвет влагалища.

В норме не должно быть никаких дефектов или разрастаний. Зеркало извлекают, не смыкая створок!

Офтальмоскопия. Метод исследования прозрачных сред глаза и глазного дна с помощью офтальмоскопа, дающего прямое увеличенное изображение глазного дна (в среднем в 16...20 раз). Применяют в соответствии с показаниями. Нистагм глаз, реакцию зрачка на свет изучают при сотрясении мозга и других повреждениях центральной нервной системы. Глаза исследуют в затемненной комнате. Дополнительно для расширения зрачка иногда применяют 1%-й раствор атропина, закапывая одну-две капли в конъюнктивальный мешок. Источник света устанавливают сзади слева от больного животного на уровне его головы и, направляя офтальмоскопом в глаз свет, отраженный от источника, отмечают свечение зрачка, возникающее вследствие отражения световых лучей от глазного дна.

Реакцию зрачка на свет изучают раздельно для каждого глаза. Для этого попеременно закрывают, а затем освещают прямым светом каждый глаз, наблюдая за сужением зрачка. В норме зрачок быстро суживается. Если на пути лучей встречаются помутнения, то на фоне зрачка видны темные пятна, полосы и т. п. При движении глаза в стороны эти помутнения перемещаются в сторону движения, если они находятся впереди центра вращения глаза (в роговице, переднем отделе хрусталика), или же в обратную сторону при локализации помутнений за центром вращения (задний полюс хрусталика, стекловидное тело). Поверхностные дефекты роговицы дополнительно выявляют при помощи 1%-го раствора флюоресцеина натрия, закапывая в глаз одну-две капли. Дефекты сразу же становятся заметны. Проходимость носослезных каналов определяют по появлению через некоторое время капельки флюоресцеина в нижних носовых ходах.

Далее последовательно осматривают сосок зрительного нерва, желтое и черное поля дна глаза, состояние ткани и сосудов сетчатой и сосудистой оболочек, наличие в последних очагов воспалительного характера. Нистагм опреде

Рис. 1.9. Положение животного при кольпоскопии

ляют по характеру двухфазных движений глазного дна. Многофокусная отслойка сетчатки физиологична для колли, английских сеттеров.

Риноскопия. Осмотр полости носа с целью определения ее проходимости. У собак выполнить эту процедуру затруднительно. Обычно используют простую функциональную пробу: поочередно к каждому наружному отверстию носа подносят нитку. В норме нитка отклоняется движением струи воздуха.

При осмотре носовой полости с помощью эндоскопа (оптического аппарата для осмотра полых органов изнутри) видны носовые раковины, носовые ходы, ячейки решетчатой кости, отверстия верхнечелюстных пазух. Слизистая оболочка розовая.

Диагностическая лапароскопия. Хирургическая операция, заключающаяся в проколе брюшинной полости, введении через прокол лапароскопа и наполнении брюшинной полости воздухом для осмотра внутренних органов. Показанием к диагностической лапароско пии служат различные патологии органов брюшной полости. Их визуальное диагностическое обследование обязательно проводят так же, как и в ходе диагностической лапаротомии. Последовательно осматривают и ощупывают брюшину, кишечник, желудок, печень, желчный пузырь и т.д.

Брюшина. Гладкая, тонкая, полупрозрачная с перламутровым оттенком серозная оболочка, выстилающая стенки и покрывающая внутренние органы живота. При остром перитоните брюшина лишена обычного блеска, тусклая, полнокровная, с мелкими кровоизлияниями. В брюшинной полости обнаруживают экссудат в виде фибриноз-но-гнойной или гнойной массы (с примесью газов при перфорации кишечника). При хроническом перитоните брюшина утолщена, белая и плотная, как глазурь, вовлечена в спаечный процесс. Среди спаек могут находиться осумкованные скопления гноя. При асците брюшина не изменена, но в брюшинной полости скопление светло-желтой, прозрачной, слегка опалесци-рующей жидкости.

Кишечник. Петли тощей кишки обычно лежат влево от срединной линии, петли подвздошной — главным образом справа. Они легко смещаются, блестящие, розового цвета. Обтурация тонкого кишечника инородным телом проявляется в виде локального расширения и резкой гиперемии участка кишки. Инвагинацию кишечника характеризует гиперемированное, отечное, «муфтообразное втяжение» нижележащей трубки кишки в вышележащую, с ущемлением брыжейки.

Желудок. Представляет собой мешкообразное расширение пищеварительного тракта. Объем желудка сильно варьирует как индивидуально, так и в зависимости от наполнения. При остром расширении и завороте отмечают «тимпаническое вздутие», гиперемию с полосчатыми кровоизлияниями, истончение стенок, изменение направления оси органа, деформацию пилорической части за счет сильного натяжения гепато-дуоденальной связки. Единственным признаком стеноза пилорического отверстия служит гипертрофия пилорического отдела. Иногда вокруг привратника обнаруживают деформирующие спайки.

Печень. Представляет собой объемистый железистый орган равномерного вишнево-коричневого оттенка, состоящий из шести долей: левая медиальная и левая латеральная, правая медиальная и правая латеральная доли (в последней отдельно различают две доли: квадратную и хвостатую). При жировой дистрофии печень равномерно-желтая, уменьшена в размерах и массе (в два-три раза), крайне дряблая, с морщинистой капсулой. При гипертрофическом циррозе печень увеличена, плотная, с гладкой или слабозернистой поверхностью. Селезенка сильно увеличена; отмечают желтуху, но асцита нет. При атрофичес-ком циррозе печень уменьшена, очень плотная, поверхность ее неровная, зернистая, с большим количеством выступающих зерен и бугров. Желтухи нет, селезенка не увеличена. Иногда находят мелкие, рассеянные по печени изолированные гематогенные абсцессы — следствие септикопиемии.

Желчный пузырь. Орган грушевидной формы, сине-зеленого цвета (у собак воспаления желчного пузыря бывают редко).