- •1. Устройство, принцип действия и основные характеристики дпт

- •1.1. Устройство, принцип действия и основные свойства дпт

- •1.2. Механические характеристики дпт в двигательном режиме.

- •1.3. Торможение дпт. Механические характеристики дпт в тормозных режимах.

- •2. Регулирование скорости вращения дпт.

- •3. Устройство, принцип действия и основные свойства асинхронных двигателей.

- •4. Механические характеристики ад в двигательном режиме.

- •5. Частотное регулирование скорости ад. Особенности частотного регулирования скорости

- •II. Регулирование ад изменением частоты u-я, подводимого к статору.

- •1) Принципы и законы частотного регулирования

- •2)Реализация частотного регулирования. Классификация пч.

- •3)Эп с синхронным преобразователем частоты (спч)

- •4) Аэп с асинхронным электромашинным пч

- •5) Аэп со статическими преобразователями частоты

- •6) Непосредственный пч (нпч)

- •7) Статический преобразователь частоты с пзпт.

- •10) Особенности частотного регулирования скорости сд

- •6. Ад с улучшенными пусковыми свойствами и их использование в нефтяной промышленности

- •1. Двухклеточный двигатель

- •2. Глубокопазный двигатель

- •7. Режимы работы электроприводов и принципы выбора мощности электродвигателей.

- •I. Выбор мощности электропривода

- •2. Метод эквивалентных моментов.

- •3. Метод эквивалентной мощности.

- •4.2 Выбор мощности эд для кратковременного режима работы.(s2)

- •4.3 Выбор мощности эд для s3—s5

- •8. Основные характеристики сд (механические, угловые, u-образные)

- •9. Использование сд для компенсации реактивной мощности

- •10. Устройство и выбор высоковольтных выключателей

- •11. Пуск сд. Особенности пуска сд на нефтеперекачивающих станциях Пуск синхронных двигателей

- •12.Системы возбуждения сд и их основные свойства. Автоматическое регулирование возбуждения сд.

- •II.Системы возбуждения сд и их основные свойства

- •13. Термическое действие токов короткого замыкания. Термическая стойкость электрических аппаратов.

- •Практически все тепло идет на нагрев проводника

- •14. Динамическое действие токов короткого замыкания. Электродинамическая стойкость электрических аппаратов.

- •15. Способы и устройства гашения дуги в электрических аппаратах.

- •Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1 кВ

- •16. Устройство и выбор автоматических выключателей.

- •Отклонение напряжения

- •К.3 на фидере

- •Импульсы напряжения

- •Временные перенапряжения

- •19. Расчет установившихся токов короткого замыкания.

- •20. Свойства электрических сетей в зависимости от способа заземления нейтрали

- •21. Потери мощности и энергии в системе электроснабжения и пути их снижения.

- •Тогда суммарные активные потери электроэнергии

- •Потери активной и реактивной электроэнергии в трех фазах

- •22. Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности.

- •23. Регулирование напряжения в электрических сетях предприятий отрасли.

- •24. Трансформаторные подстанции и распределительные устройства, их классификация и схемы.

- •25. Перенапряжения в сетях 6-10 кВ и защита от них.

- •26. Надежность электроснабжения. Мероприятия по ее обеспечению. Категории электроприемников по надежности электроснабжения.

- •27. Максимальная токовая защита (принцип действия, устройство, принцип выбора времени срабатывания). Выбор тока срабатывания мтз. Схемы мтз (совмещённая и разнесённая).

- •28. Сигнализация и защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью

- •29. Виды повреждений и ненормальных режимов работы трансформаторов. Основные и резервные защиты трансформаторов.

- •Основные и резервные защиты трансформатора Газовая защита

- •Токовые защиты трансформатора

- •Дифференциальные токовые защиты трансформаторов

- •30. Повреждение и ненормальные режимы работы электродвигателей. Виды защит ад. Защита сд от асинхронного режима.

- •I. Автоматическая частотная разгрузка.

- •II. Автоматическая разгрузка по частоте

- •Автоматическое повторное включение

- •Автоматическое включение резерва

- •34. Электропривод буровых лебедок.

- •1. Электропривод бл на базе асинхронного двигателя с фазным ротором.

- •2. Электропривод бл на базе ад с фазным ротором с тиристорным регулятором скольжения.

- •3. Регулируемый электропривод постоянного тока бл по схеме тп-д.

- •4. Электропривод буровой лебедки с электромагнитными муфтами и тормозами.

- •35. Назначение и конструкция электромагнитных муфт. Область их применения в электроприводах отрасли.

- •36. Электродвигатели и блоки управления электроприводами станков-качалок.

- •37 Перспективы регулируемого эп ск

- •38. Энергетические показатели электроприводов насосной нефтедобычи

- •39. Самозапуск электродвигателей. Порядок расчета режима самозапуска

- •41. Электробуры (эб) перспективы их применения.

- •42. Электропривод автоматических регуляторов подачи долота

- •43. Регулируемый эп буровых насосов.

- •44. Математическое моделирование электромеханических переходных процессов в электроприводах

- •1) Электромеханические переходные процессы

- •45. Автоматизированный электропривод с частотным преобразователем с шим.

- •46. Аэп с синхронными и вентильными двигателями

- •47. Автоматизированные каскадные электроприводы переменного тока.

- •48. Следящие системы управления электроприводами и их примеры применения в отрасли Общие положения, назначение и классификация следящих приводов

- •49 Частотное управление ад при постоянном потокосцеплении статора. Структура системы управления.

- •50. Векторное управление асинхронным эд

- •51. Метод пространственного вектора

- •52. Разновидности электрических контактов. Сопротивление электрического контакта

- •1.2.1. Классификация электрических контактов

- •1.2.2. Контактная поверхность и контактное сопротивление

- •1.2.3. Зависимость переходного сопротивления от свойств материала контактов

- •1.2.4. Влияние переходного сопротивления контактов на нагрев проводников

- •1.2.5. Сваривание электрических контактов

- •1.2.6. Износ контактов

- •1.2.7. Параметры контактных конструкций

- •55. Электропривод как система. Структура электропривода

- •Силовой канал электропривода

- •1.1.1 Механическая часть силового канала электропривода

- •58. Инженерные методы оценки точности и качства регулирования координат

- •59. Энергетические показатели электропривода

- •5.2 Обобщенный критерий энергетической эффективности

- •5.3 Коэффициент мощности

- •60.Надежност эп. Основные понятия, критерии надёжности

- •6.2 Показатели надёжности

- •6.3 Расчёт показателей надёжности

- •61. Автоматизированный электропривод переменного тока с непосредственным преобразованием частоты (нпч).

- •62. Автоматизированные электроприводы переменного тока с машинами двойного питания.

- •63. Аварийные режимы в аэп с пч с шим.

- •64. Влияние длины монтажного кабеля на перенапряжения на зажимах двигателя.

51. Метод пространственного вектора

Обобщенная асинхронная машина показана на рис 59. Она содержит трехфазную обмотку на статоре и трехфазную обмотку на роторе. Обмотки статора и ротора подключены к симметричным трехфазным источникам напряжения. Математическое описание такой машины базируется на известных законах.

Уравнения равновесия ЭДС на обмотках статора и ротора базируются на втором законе Кирхгофа.

Рис.59 Обобщенная асинхронная машина

Для статора:

![]() (48.1)

(48.1)

Для ротора:

![]() (48.2)

(48.2)

В уравнениях

(48.1)и (48.2) фигурируют мгновенные напряжения,

токи потокосцепления статора и ротора,

а также активное сопротивление обмоток.

Обычно обмотки выполняются симметричными,

и поэтому

![]() -

активное сопротивление статорной

обмотки,

-

активное сопротивление статорной

обмотки,

![]() -

активное сопротивление роторной обмотки.

-

активное сопротивление роторной обмотки.

Вторым используемым законом является закон Ампера, который связывает потокосцепление обмоток с токами, протекающими по обмоткам:

Для статора:

![]() (48.3)

(48.3)

Для ротора:

![]() (48.4)

(48.4)

Последняя система

уравнений для определения потокосцеплений

показывает, что потокосцепление каждой

обмотки зависит от токов во всех обмотках;

и эти зависимости проявляются через

взаимоиндукцию. В уравнениях (48.3) и

(48.4)

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() являются собственными индуктивностями

соответствующих обмоток, все остальные

- взаимоиндуктивностями между

соответствующими обмотками.

являются собственными индуктивностями

соответствующих обмоток, все остальные

- взаимоиндуктивностями между

соответствующими обмотками.

Третьим законом, лежащим в основе анализа, является второй закон Ньютона - закон равновесия моментов на валу машины:

![]() ,

(49)

,

(49)

где

![]() - момент инерции на валу машины, учитывающий

инерционность как самой машины, так и

приведенной к валу инерционности

рабочего механизма и редуктора, к

- момент инерции на валу машины, учитывающий

инерционность как самой машины, так и

приведенной к валу инерционности

рабочего механизма и редуктора, к

![]() ;

;

![]() - угловая скорость

вала машины,

- угловая скорость

вала машины,

![]() ;

;

![]() - момент рабочего

механизма, приведенный к валу, в общем

случае, он может быть функцией скорости

и угла поворота, Нм.

- момент рабочего

механизма, приведенный к валу, в общем

случае, он может быть функцией скорости

и угла поворота, Нм.

Наконец, четверым и последним законом, лежащим в основе анализа машины, является закон, сформулированный Ленцем - правило левой руки. Этот закон связывает векторные величины момента, потокосцепления и тока:

![]() (50)

(50)

Следует сразу подчеркнуть, что, несмотря на полное и строгое математическое описание, использование уравнений (48) - (50) для исследования машины встречает серьезные трудности:

1) в уравнениях (49) и (50) фигурируют векторные величины, а в уравнениях (48) - скалярные;

2) количество взаимосвязанных уравнений равно 14, а количество коэффициентов - 4;

3) коэффициенты взаимоиндуктивности между обмотками статора и ротора в уравнениях (48.3) и (48.4) является нелинейными, так как в них перемножаются переменные.

На пути упрощения математического описания асинхронной машины, да и вообще всех машин переменного тока, удивительно удачным и изящным оказался метод пространственного вектора, который позволяет существенно упростить и сократить вышеприведенную систему уравнений. Этот метод позволяет связать уравнения (48) - (50) в единую систему с векторными переменными состояния. Суть метода состоит в том, что мгновенные значения симметричных трехфазных переменных состояния (напряжения, тока, потокосцепления) можно математически преобразовать так, чтобы они были представлены одним пространственным вектором. Это математическое преобразование имеет вид (например, для тока статора):

![]() ,

(51.1)

,

(51.1)

где

![]() ,

,

![]() - векторы, учитывающие пространственное

смещение обмоток,

- векторы, учитывающие пространственное

смещение обмоток,

![]() ,

,

![]() ;

;

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() - мгновенные значения токов статора,

- мгновенные значения токов статора,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

.

Подставим в уравнения (51.1) значения мгновенных токов, найдем математическое описание пространственного вектора статора:

![]() (51.2)

(51.2)

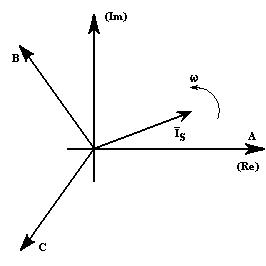

На рис.60 представлена

геометрическая интерпретация

пространственного вектора тока - это

вектор на комплексной плоскости с

модулем (длиной)

![]() ,

вращающийся с угловой скоростью

,

вращающийся с угловой скоростью

![]() ,

в положительном направлении. Проекции

вектора

,

в положительном направлении. Проекции

вектора

![]() на фазные оси А, В, С определяют мгновенные

токи в фазах. Аналогично пространственными

векторами можно представить все

напряжения, токи и потокосцепление,

входящие в уравнения (48).

на фазные оси А, В, С определяют мгновенные

токи в фазах. Аналогично пространственными

векторами можно представить все

напряжения, токи и потокосцепление,

входящие в уравнения (48).

Рис.60 Пространственный вектор тока.

Теперь можно переходить к упрощению уравнений.

Шаг первый. Для

преобразования уравнений (48) в мгновенных

значениях к уравнениям в пространственных

векторах умножим их на выражения, (первый

уравнения на

![]() ,

вторые – на

,

вторые – на

![]() ,

третьи – на

,

третьи – на

![]() )и

сложим раздельно для статора и ротора.

Тогда получим:

)и

сложим раздельно для статора и ротора.

Тогда получим:

![]() , (52)

, (52)

где

![]() ,

,

![]() - собственные индуктивности статора и

ротора;

- собственные индуктивности статора и

ротора;

![]() - взаимная

индуктивность между статором и ротором.

- взаимная

индуктивность между статором и ротором.

Таким образом, вместо двенадцати уравнений (48) получено лишь четыре уравнения (52).

Шаг второй.

Переменные коэффициенты взаимной

индуктивности в уравнениях для

потокосцеплений (52) являются результатом

того, что уравнения равновесия ЭДС для

статора записаны в неподвижной системе

координат, связанной со статором, а

уравнения равновесия ЭДС для ротора

записаны во вращающейся системе

координат, связанной с ротором. Метод

пространственного вектора позволяет

записать эти уравнения в единой системе

координат, вращающейся с произвольной

скоростью

![]() .

В этом случае уравнения (52) преобразуются

к виду:

.

В этом случае уравнения (52) преобразуются

к виду:

![]() , (53)

, (53)

где

![]() ,

,

![]() -

число пар полюсов в машине.

-

число пар полюсов в машине.

В уравнениях (53) все коэффициен6ты являются величинам постоянными, имеют четкий физический смысл и могут быть определены по паспортным данным двигателя, либо экспериментально.

Шаг третий. Этот

шаг связан с определением момента.

Момент в уравнении (50) является векторным

произведением любой пары векторов. Из

уравнения (53) следует, что таких пар

может быть шесть

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

Часто в рассмотрение вводится

потокосцепление взаимной индукции

.

Часто в рассмотрение вводится

потокосцепление взаимной индукции

![]() .

В том случае появляется ещё четыре

возможности представления электромагнитного

момента машины через следующие пары:

.

В том случае появляется ещё четыре

возможности представления электромагнитного

момента машины через следующие пары:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

После выбора той или иной пары уравнение

момента приобретает определённости, а

количество уравнений в системе (53)

сокращается до двух. Кроме того, в

уравнениях (49) и (50) векторные величины

момента и скорости могут быть заменены

их модульными значениями. Это является

следствием того, что пространственные

векторы токов и потокосцепления

расположены в плоскости, перпендикулярной

оси вращения, а векторы момента и угловой

скорости совпадают с осью. В качестве

примера покажем запись уравнений момента

через некоторые пары переменных состояния

машины.

.

После выбора той или иной пары уравнение

момента приобретает определённости, а

количество уравнений в системе (53)

сокращается до двух. Кроме того, в

уравнениях (49) и (50) векторные величины

момента и скорости могут быть заменены

их модульными значениями. Это является

следствием того, что пространственные

векторы токов и потокосцепления

расположены в плоскости, перпендикулярной

оси вращения, а векторы момента и угловой

скорости совпадают с осью. В качестве

примера покажем запись уравнений момента

через некоторые пары переменных состояния

машины.

![]() (54)

(54)

Шаг четвертый. На этом этапе уравнения (49), (53) и (54) приводят к безразмерным (относительным) величинам. В качестве основных базовых величин набираются амплитудные номинальные значения фазного напряжения и тока, а также номинальные значения угловой частоты:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() (55.1)

(55.1)

На этой основе определяются базовые значения всех переменных и коэффициентов, входящих в уравнение, а также базового времени:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() (55.2)

(55.2)

В дальнейшем используются только в относительные величины. Обобщенная система уравнений для описания асинхронной машины принимает вид:

![]() (56)

(56)

В этих уравнениях все переменные относительные, полученные как результат деления реальных значений на базовые, все коэффициенты также безразмерные, полученные аналогично. Переменные и параметры в относительных единицах:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() -

относительные электромагнитные

переменные состояния;

-

относительные электромагнитные

переменные состояния;

![]() ,

,

![]() -

относительная частота статора и

относительная скорость ротора;

-

относительная частота статора и

относительная скорость ротора;

![]() -

относительный момент на валу машины;

-

относительный момент на валу машины;

![]() ,

,![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

-

относительные параметры.

-

относительные параметры.

В уравнениях (55)

время принято безразмерным:

![]() ,

то есть единицей измерения времени

является не секунда, а

,

то есть единицей измерения времени

является не секунда, а

![]() .

Следует заметить, что введение

относительных величин сокращает время

моделирования и позволяет устранить

её многие проблемы.

.

Следует заметить, что введение

относительных величин сокращает время

моделирования и позволяет устранить

её многие проблемы.

Рассмотрим предварительно вопросы преобразования координат, а затем модели асинхронной машины в различных системах координат и их основные характеристики.