- •Экономическая социология

- •Тема 1. История развития экономической социологии. Методологические основания, предмет и дисциплинарные границы.

- •Мотивация эгоистическим интересом (Мотивация «экономического человека»)

- •Мотивация социальными нормами (Мотивация “экономико-социологического человека”)

- •Мотивация принуждения (Мотивация “экономико-социологического человека”)

- •Тема 2. Рынок как форма хозяйства. Социология рынков.

- •Тема 6. Социология потребления

- •Тема 7. Отношения обмена в системе хозяйствования.

- •Тема 8. Социология денег и финансового поведения.

- •Тема 9. Неэкономические основания хозяйственной деятельности. Экономика и культура, политика, техника.

Комментарии:

Желтым выделены темы. В этом файле темы № 1, 2, 6, 7, 8, 9

Красным выделены подтемы.

Голубым выделены мои комментарии, выражающие негодование)

Экономическая социология

Тема 1. История развития экономической социологии. Методологические основания, предмет и дисциплинарные границы.

Экономическая теория vs. Эконом социология. Периодизация / классификация. Классическая эконом социология. Основные теоретические подходы. Современная экономическая социология / Новая экономическая социология. Основные теории и методологии. Модель человека экономического vs. модель человека социологического. Два подхода к анализу экономики: формалистское - субстантивистское (К. Поланьи). Предметное поле экономической социологии. Рамки/ракурсы анализа: экономическое действие, сети, институты, системы. Система хозяйствования. Экономическое действие. Хозяйственные мотивы. Типы рациональности

Экономическая теория vs. Эконом социология

Экономика изучает производство и потребление товаров и услуг, спрос и предложение, экономическое поведение человека вообще, использование денег и капитала. Социология, в свою очередь, стремится разработать модели экономического поведения различных групп и исследовать экономические силы, влияющие на жизнь людей. Таким образом, социология интересуется прежде всего социальным поведением человека в различных экономических действиях.

Классическая экономическая социология

Экономическая социология появилась как новый подход к анализу экономических явлений. Новизной подхода, в частности, стала попытка объяснить, какую роль экономические структуры и институты играют в обществе, а также какое влияние общество оказывает на характер экономических структур и институтов.

Отношения между капитализмом и современностью являются характерным предметом исследования классической экономической социологии. Например, такие яркие работы, как«Протестантская этика и дух капитализма» Макса Вебера (1905) и «Философия денег» Георга Зиммеля (1900). Яркими представителями классического периода экономической социологии являются Карл Маркс, Макс Вебер, Вернер Зомбарт, Йозеф Шумпетер, Эмиль Дюркгейм.

Новая экономическая социология

Новая экономическая социология также известна как неоинституциональная экономика (Рональд Коуз, Марк Грановеттер, Нил Флигстин, Джон Коулман, Вадим Радаев, Дуглас Норт, Кеннет Эрроу, Джордж Стиглер (George Stigler), Армен Алчиан, Гарольд Демсец, Оливер Уильямсон, Вивиана Зелицер и целый ряд других).

Подходы в новой экономической социологии:

Социология рационального выбора (Дж. Коулман, Дж. Хоманс) основывается на теории социального обмена и экономических теорий рационального выбора. Концепция рационального действия индивидов переносится на поведение всей системы, состоящей из тех же самых индивидов. Идея перенести принципы методологического индивидуализма на уровень корпоративных акторов родилась в ответ на неспособность экономистов объяснить такие хозяйственные явления, как возникновение паники на бирже или отношения доверия в обществах взаимного кредитования.Социология рационального выбора возрождает идеи утилитаризма в социологии, который рассматривает человека как утилизатора полезности.

Сетевой подход (М. Грановеттер + Х. Уайт, Р. Бёрт, У. Пауэлл, Д. Старк) (подробное описание в теме№2)

Сетевой подход концентрируется на структурах межиндивидуального и межорганизационного взаимодействия. Под сетями имеются в виду совокупности устойчивых связей между агентами, которые сохраняют при этом относительную самостоятельность по отношению друг к другу.

Новый институционализм (П. Димаджио, У. Пауэлл, Н. Биггарт, У. Бейкер, Н. Флигстин, Л. Болтански, Л. Тевено) (подробное описание в теме№2): сетевые связи между индивидами и фирмами представляются как множественные, многозначные, подвергаемые хозяйственными агентами различным интерпретациям и оценкам. Под институтами здесь понимаются не абстрактные нормы и ценности, а формальные и неформальные правила, которые регулируют практики повседневной деятельности и поддерживаются этими практиками.

Социокультурный подход (М. Аболафия, П. Димаджио, Ф. Доббин, В. Зелизер) (подробное описание в теме№2, в разделе «Этнографический подход») уделяет внимание сетевым связям и институциональным устройствам, но погружает их в более широкие контексты — привычек, традиций, культурных навыков.

Современная марксистcкая социология

Современная марксисткая мысль фокусирует внимание на социальных последствиях капитализма (товарного фетишизма) и экономическом развитии внутри системы экономических отношений, которая производит эти отношения. Основными представителями направления являются Т.Адорно, М.Хоркхаймер, Л.Альтюссер, Ю.Хабермас и др.

Основные теории и методологии

Методологической основой выступает переплетение ряда научных направлений:

• американская новая экономическая социология и “социо-экономика” (М. Грановеттер, А. Этциони и др.);

• британская индустриальная социология и стратификационные исследования (Дж. Голдторп, Д. Локвуд и др.);

• немецкая классическая социология (К. Маркс, М. Вебер, В. Зомбарт);

• российская экономическая социология и социология труда (Т.И. Заславская, Р.В. Рывкина и др.);

• история экономической социологии (Р. Сведберг, Н. Смелсер, Р. Холтон).

Метод экономической социологии характеризуется двумя особенностями: междисциплинарностыо и рассмотрением изучаемых явлений с позиций социального механизма регулирования экономических отношений и процессов.

Междисциплинарность как принцип исследовательской деятельности в экономической социологии предполагает: рассмотрение изучаемых объектов с учетом их двойственной, экономико-социальной природы; использование экономической и социальной информации; применение специальных методов анализа, позволяющих "стыковать" экономическую и социальную информацию (например, социологическое моделирование, метод социологической экспертизы экономических преобразований, метод выборочного обследования домохозяйств и др.) (Соколова Г.Н., 1995).

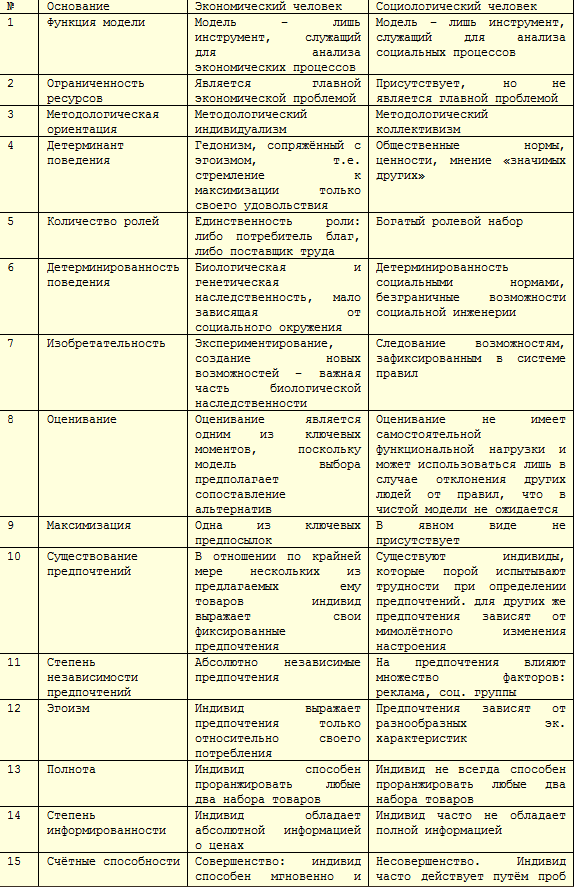

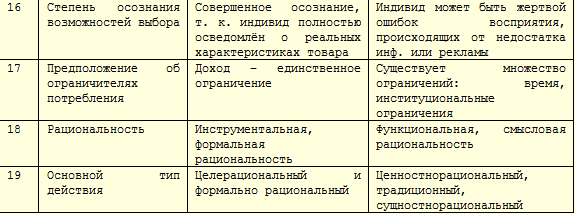

Модель человека экономического vs. модель человека социологического

Экономический человек:

• Человек независим. Это атомизированный индивид, принимающий самостоятельные решения, исходя из своих личных предпочтений.

• Человек эгоистичен. Он в первую очередь заботится о своем интересе и стремится к максимизации собственной выгоды.

• Человек рационален. Он последовательно стремится к поставленной цели и рассчитывает сравнительные издержки того или иного выбора средств ее достижения.

• Человек информирован. Он не только хорошо знает собственные потребности, но и обладает достаточной информацией о средствах их удовлетворения.

Концепция экономического человека основана на идее А. Смита о воздействии «невидимой руки», или сил рынка, на эгоистичного предпринимателя, преследующего личный интерес и осуществляющего хозяйственную деятельность в условиях минимального вмешательства государства в сферу рыночных отношений. Соответственно, модель «экономического человека» исходит из допущений об определяющей роли личного интереса субъекта в мотивации его поведения. Экономический человек - эгоист, обладающий естественной свободой, которая ограничена совестью и общепринятыми нормами; производитель благ, стремящийся к собственной выгоде. Этическим оправданием эгоистических действий «экономического человека» служит отождествление его личной выгоды с общественной пользой.

Критика1: Есть возможность противоречия личного и общественного интересов; независимость средств к существованию от заслуг перед обществом; игнорирование поведения потребителей, в т.ч. обусловленного внеэкономическими факторами. Явления рассматриваются как чисто экономические, но реальная жизнь протекает в многомерном пространстве; модель ориентирована на процесс получения материальных средств, необходимых для удовлетворения заданных потребностей человека, не учитывает влияние неэкономических факторов деятельности, хотя рынок подразумевает не только экономическую свободу, но и определенные социальные, экологические, правовые, этические и иные требования к поведению субъектов, безразличие модели к нравственным регуляторам поведения, отсутствие нравственного фактора в экономике и деформаций в системе рыночных отношений от неэтичного поведения рационально устремленных субъектов.

Общая: Поискам компромисса между моделями экономического и социологического человека посвящены работы многих отечественных и зарубежных экономистов и социологов. По мнению немецкого социолога и экономиста П. Вайзе, эти модели - не более чем предельные, крайние случаи более общей модели человека, которую можно было бы назвать «homo socioeconomicus» (Вайзе П., 1993). Социологи не отвергают модель homo economicus для развития экономической социологии. Так, например, В. Радаев указывает, что «она берется в качестве одной из ключевых рабочих моделей для типологических построений, но при этом не рассматривается как единственная или господствующая». Одну из основных задач социологической науки он видит «в определении и раскрытии социальных и экономических условий, при которых осуществляется взаимопереход экономически и социально ориентированных действий. К. Бруннер считает, что рациональная модель человека, принятая в экономической науке (RREMM), обладает наибольшей обобщающей способностью и обеспечивает единый подход для социальных наук (Бруннер К., 1993).

Два подхода к анализу экономики: формалистское - субстантивистское (К. Поланьи).

Впервые о формальном и субстантивистском подходах к изучению экономики писал К. Менгер в работе «Основы политической экономии» в последнем ее варианте, который был опубликован в 1929 году. Именно в этом издании впервые говорится о том, что существуют два понимания экономики – формальное и субстантивистское, то есть с точки зрения поведения рационального индивида, максимизирующего полезность в условиях дефицита ресурсов, и с точки зрения общества, целью экономической деятельности которого является обеспечение себя средствами существования. Поланьи воспринял это деление, но, в отличие от последователей Менгера, настаивал на субстантивистском подходе в экономических исследованиях. Таким образом, в 1940–1950 годах в области изучения некапиталистических экономических систем наряду с так называемым формалистским появляется и субстантивистский подход. Представители формализма считали, что предметом экономической науки является исследование распределения ограниченных ресурсов рациональным человеком, максимизирующим свою выгоду. Субстантивисты утверждали, что не всегда и не везде существовал рациональный человек, следовательно, данное формалистами определение предмета экономической науки слишком узкое: оно ограничивается рамками капитализма свободной конкуренции. Поэтому представители субстантивизма предлагали более широкое определение, охватывающее все общественные системы: с их точки зрения, предметом экономической науки, то есть собственно экономикой, является процесс добывания средств существования. Основным постулатом субстантивизма является рассмотрение экономики как «встроенного» института, который возможно анализировать лишь в контексте всей совокупности культурных традиций и общественных отношений данного общества. Определяющий характер экономика имеет, по их мнению, лишь при капитализме свободной конкуренции. В остальных же обществах она является определяемым и зависимым от норм, обычаев и других социальных отношений институтом. Следовательно, с точки зрения субстантивистов существуют экономические законы, отличные от тех, которые работают в системе капитализма свободной конкуренции, то есть другие взаимосвязи и взаимозависимости между хозяйствующими субъектами и объектами хозяйствования. Таким образом, задачей экономистов-субстантивистов является выявление этих специфических закономерностей, а не попытки подогнать действительность некапиталистических (примитивных, архаических, а также посткапиталистических) обществ под систему законов, выявленных для капитализма свободной конкуренции. Следующим важным этапом в создании новой парадигмы были такие статьи Поланьи, как «Экономика как институционально оформленный процесс» и «Место экономики в обществе», опубликованные в книге «Торговля и рынок в ранних империях» (1957), подготовленной совместно с американскими экономическими антропологами К. Аренсбергом и Г Пирсоном. В данных работах были изложены основные тезисы, которые стали фундаментом для альтернативного подхода к анализу экономики различных обществ и на которые в дальнейших историко-экономических и экономико-антропологических исследованиях опирался Поланьи и его последователи.

Фиктивные товары:

Фиктивность труда, земли и денег как товаров заключается в том, что они в отличие от обычных товаров не являются продуктами производственной деятельности, предназначенными для продажи, а являются факторами производства.

В отличие от обычных товаров, которые могут быть предметом рыночного обмена в самых различных социальных системах, факторы производства становятся товарами только при становлении саморегулирующейся рыночной экономики, когда экономический принцип становится основой социальной организации.

Хозяйственные мотивы: