- •Системы коммутации

- •Глава 9 Программное управление 223

- •Глава 10 Эксплуатационное управление 247

- •Глава 11 Услуги 269

- •Глава 1

- •1.1 Телекоммуникации

- •1.2 Телефонные сети общего пользования

- •1.3 Коммутация

- •1.4 Методы коммутации

- •1.5 Эволюция телефонных станций 1.5.1 Исторические предпосылки

- •1.5.2 Ручные коммутаторы

- •1.5.3 Автоматическая коммутация

- •1.5.4 Квазиэлектронные и электронные атс

- •1.5.5 Цифровые атс

- •1.6 Телефонные аппараты

- •1.7 Стандартизация в области коммутации

- •Глава 2

- •2.1 Основные принципы дш атс

- •2.2 Искатели

- •2.3 Вынужденное и свободное искание. Ступени искания

- •2.3.1 Предварительное искание

- •2.3.2 Линейное искание

- •2.3.3 Групповое искание

- •2.4 Импульсный набор номера

- •2.5 Межстанционные соединительные линии

- •Глава 3

- •3.1 Координатные соединители

- •3.3 Городские координатные станции атск и атск-у

- •3.4 Сельские координатные атс к-50/200м

- •3.5 Координатные атск-100/2000

- •3.6 Координатные атс типа а-204

- •Глава 4

- •4.1 Цифровая телефония

- •4.2 Цифровые атс

- •4.3 Абонентские модули

- •4.4 Доступ к услугам isdn

- •4.5.1 Пространственная коммутация

- •4.5.2 Временная коммутация

- •4.5.3 Коммутация sts (пространство-время-пространство)

- •4.5.4 Коммутация tst (время-пространство-время)

- •4.6 Модули соединительных линий, синхронизация и служебные функции

- •4.7 Управление по записанной программе

- •Глава 5

- •5.1 Выбор атс

- •5.2 Станции 5ess. Решения Lucent Technologies

- •5.3 Система 12

- •5.4 Система ewsd компании Siemens

- •5.5 Станция ахе-10 компании Ericsson

- •5.6 Итальянская платформа Linea ut и стратегия iMss

- •5.7 Коммутационная платформа neax-61 компании nec

- •5.8 Станции dms 100

- •Глава 6

- •6.1 Первые разработки атс с программным управлением

- •6.2 Коммутационная платформа атсц-90

- •6.3 Новые функции цифровых атс

- •6.4 Система с-32

- •6.5 Бета, Сигма, Омега, Кразар и другие

- •6.6 Развитие отечественных коммутационных платформ

- •Глава 7

- •7.1 Глобальная информационная инфраструктура

- •7.2 Цифровые абонентские концентраторы и мультиплексоры

- •7.3 Интерфейс v5

- •7.4 Беспроводный абонентский доступ wll

- •7.5 Оптическое волокно в абонентской линии

- •7.6 Цифровые абонентские линии dsl

- •Глава 8

- •8.1 Элементы телефонной сигнализации

- •8.2 Сигнализация по выделенным сигнальным каналам

- •8.3 Многочастотная сигнализация

- •8.4 Общеканальная сигнализация № 7

- •8.4.2 Подсистема управления сигнальными соединениями sccp

- •8.4.3 Подсистема средств транзакций

- •8,4.4 Подсистема isup

- •8.5 Сигнализация при конвергенции сетей связи

- •Глава 9

- •9.1 Программное обеспечение коммутационных узлов и станций

- •9.2 Управляющие устройства

- •9.2.1 Централизованное управление

- •9.2.2 Иерархическое управление

- •9.2.3 Распределенная архитектура

- •9.3 Основы программирования обслуживания вызовов в реальном времени

- •9.5 Качество по

- •9.6 Программные системы современных атс

- •Глава 10

- •10.1 Эволюция функций эксплуатационного управления системами коммутации

- •10.2 Сопровождение программного обеспечения

- •10.3 Задачи сорм и информационной безопасности

- •10.4 Расчеты за услуги связи

- •10.5 Взаимодействие «человек-машина»

- •10.6 Концепция tmn

- •10.7 Системы эксплуатационной поддержки oss

- •Глава 11 Услуги

- •11.1 Дополнительные услуги атс

- •11.2 Интеллектуальная сеть (in)

- •11.3 Компьютерная телефония (cti)

9.2 Управляющие устройства

Описанию различных вариантов организации устройств программного управления коммутацией в недавнем прошлом было посвящено немало публикаций, объем которых постепенно уменьшался по мере качественного изменения самих этих устройств в полном соответствии с законом Мура. Описываемое этим законом снижение стоимости микропроцессорных управляющих устройств одновременно с радикальным увеличением их производительности погасило былые споры между сторонниками централизованной и распределенной архитектур программного управления и привело к тому, что в большинстве современных цифровых АТС используется архитектура, представляющая собой что-то среднее между двумя названными подходами. Сегодняшние варианты архитектуры управления цифровой коммутацией можно разделить на три типа: централизованное управление, иерархическое управление и распределенное управление.

9.2.1 Централизованное управление

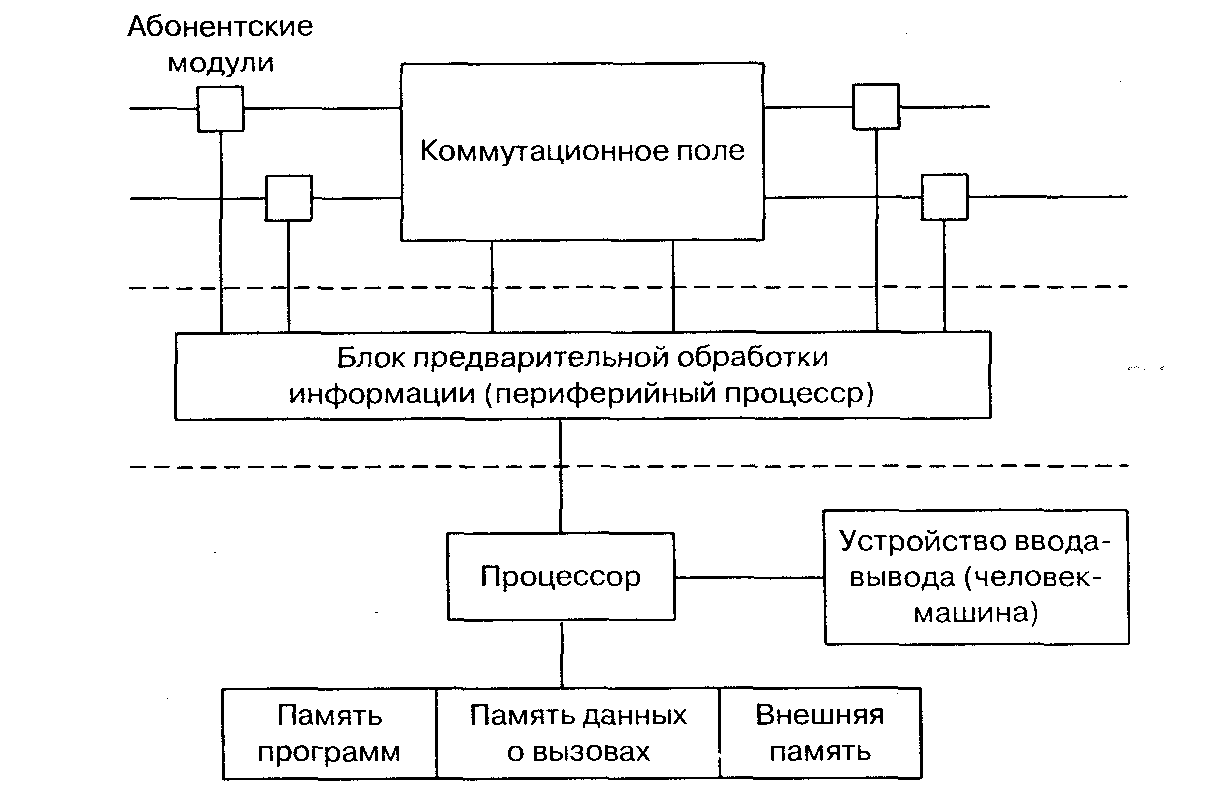

Архитектура централизованного управления условно изображена на рис. 9.1. Эта архитектура восходит к началу сорокалетней истории развития электронных узлов коммутации, управляемых ЭВМ, которая началась в ноябре 1960 года в г. Морис (штат Иллинойс, США) испытаниями прототипа электронной АТС. В 1965 году в г. Сак-касана (Нью-Джерси, США) была сдана в эксплуатацию серийная электронная система коммутации ESS-1 с управлением по записанной программе, базирующаяся исключительно на центральном процессоре, который управляет всеми функциями системы. Отечественный ИВТУ, рассмотренный в главе 6, полностью соответствует структуре, показанной на рис. 9.1.

Рис. 9.1 Структура АТС с централизованным программным управлением

Централизованное программное управление этих АТС предусматривает выполнение следующих трех групп функций:

• управление обслуживанием вызова, включая анализ имеющейся в базе данных информации, относящейся к вызываемому абоненту, прием набираемого номера, контроль процесса обслуживания вызова во всех фазах этого процесса, включая фазы отбоя и разъединения; управление коммутацией, для чего в зависимости от структуры АТС используются разные методы, но в любом случае центральный процессор хранит отображение всех путей (и свободных, и используемых), находит и резервирует путь для запрашиваемого абонентским или линейным модулем соединения;

контроль, диагностика и восстановление системы, включающие диагностику неисправностей и восстановления рабочей конфигурации системы, что обсуждается в следующей главе. Здесь отметим лишь, что при централизованном управлении центральный процессор управляет, наряду с коммутацией, и функциями технического обслуживания, административного управления, контроля, диагностики и восстановления системы, для чего он должен обладать достаточной вычислительной мощностью.

9.2.2 Иерархическое управление

Архитектура иерархического управления отличается от архитектуры, приведенной на рис. 9.1, тем, что она предусматривает не один, а несколько периферийных процессоров, которые оказывают помощь центральному процессору, беря на себя функции управления отдельными периферийными подсистемами станции (абонентскими модулями, модулями соединительных линий и др.). Периферийные процессоры обычно представляют собой микропроцессорные устройства, управляющие каждый своей подсистемой. Они сканируют линии, запрашивают информацию от центрального процессора и передают ему данные, нужные для обновления абонентской базы данных и для управления соединениями, тогда как центральный процессор выполняет основные функции обработки вызовов и управления коммутационным узлом в целом и несет при этом меньшую нагрузку, чем тот же процессор в архитектуре централизованного управления. В результате, как правило, пропускная способность управляющей системы увеличивается.

Определенный недостаток этой архитектуры -ограниченная масштабируемость управляющего комплекса по мере роста емкости АТС: ведь, как и в архитектуре централизованного управления, вся обработка вызовов централизована. Кроме того, восстановление системы в случае сбоя полностью зависит от центрального процессора. Он же обрабатывает и всю информацию, связанную с начислением платы за услуги связи.