- •Системы коммутации

- •Глава 9 Программное управление 223

- •Глава 10 Эксплуатационное управление 247

- •Глава 11 Услуги 269

- •Глава 1

- •1.1 Телекоммуникации

- •1.2 Телефонные сети общего пользования

- •1.3 Коммутация

- •1.4 Методы коммутации

- •1.5 Эволюция телефонных станций 1.5.1 Исторические предпосылки

- •1.5.2 Ручные коммутаторы

- •1.5.3 Автоматическая коммутация

- •1.5.4 Квазиэлектронные и электронные атс

- •1.5.5 Цифровые атс

- •1.6 Телефонные аппараты

- •1.7 Стандартизация в области коммутации

- •Глава 2

- •2.1 Основные принципы дш атс

- •2.2 Искатели

- •2.3 Вынужденное и свободное искание. Ступени искания

- •2.3.1 Предварительное искание

- •2.3.2 Линейное искание

- •2.3.3 Групповое искание

- •2.4 Импульсный набор номера

- •2.5 Межстанционные соединительные линии

- •Глава 3

- •3.1 Координатные соединители

- •3.3 Городские координатные станции атск и атск-у

- •3.4 Сельские координатные атс к-50/200м

- •3.5 Координатные атск-100/2000

- •3.6 Координатные атс типа а-204

- •Глава 4

- •4.1 Цифровая телефония

- •4.2 Цифровые атс

- •4.3 Абонентские модули

- •4.4 Доступ к услугам isdn

- •4.5.1 Пространственная коммутация

- •4.5.2 Временная коммутация

- •4.5.3 Коммутация sts (пространство-время-пространство)

- •4.5.4 Коммутация tst (время-пространство-время)

- •4.6 Модули соединительных линий, синхронизация и служебные функции

- •4.7 Управление по записанной программе

- •Глава 5

- •5.1 Выбор атс

- •5.2 Станции 5ess. Решения Lucent Technologies

- •5.3 Система 12

- •5.4 Система ewsd компании Siemens

- •5.5 Станция ахе-10 компании Ericsson

- •5.6 Итальянская платформа Linea ut и стратегия iMss

- •5.7 Коммутационная платформа neax-61 компании nec

- •5.8 Станции dms 100

- •Глава 6

- •6.1 Первые разработки атс с программным управлением

- •6.2 Коммутационная платформа атсц-90

- •6.3 Новые функции цифровых атс

- •6.4 Система с-32

- •6.5 Бета, Сигма, Омега, Кразар и другие

- •6.6 Развитие отечественных коммутационных платформ

- •Глава 7

- •7.1 Глобальная информационная инфраструктура

- •7.2 Цифровые абонентские концентраторы и мультиплексоры

- •7.3 Интерфейс v5

- •7.4 Беспроводный абонентский доступ wll

- •7.5 Оптическое волокно в абонентской линии

- •7.6 Цифровые абонентские линии dsl

- •Глава 8

- •8.1 Элементы телефонной сигнализации

- •8.2 Сигнализация по выделенным сигнальным каналам

- •8.3 Многочастотная сигнализация

- •8.4 Общеканальная сигнализация № 7

- •8.4.2 Подсистема управления сигнальными соединениями sccp

- •8.4.3 Подсистема средств транзакций

- •8,4.4 Подсистема isup

- •8.5 Сигнализация при конвергенции сетей связи

- •Глава 9

- •9.1 Программное обеспечение коммутационных узлов и станций

- •9.2 Управляющие устройства

- •9.2.1 Централизованное управление

- •9.2.2 Иерархическое управление

- •9.2.3 Распределенная архитектура

- •9.3 Основы программирования обслуживания вызовов в реальном времени

- •9.5 Качество по

- •9.6 Программные системы современных атс

- •Глава 10

- •10.1 Эволюция функций эксплуатационного управления системами коммутации

- •10.2 Сопровождение программного обеспечения

- •10.3 Задачи сорм и информационной безопасности

- •10.4 Расчеты за услуги связи

- •10.5 Взаимодействие «человек-машина»

- •10.6 Концепция tmn

- •10.7 Системы эксплуатационной поддержки oss

- •Глава 11 Услуги

- •11.1 Дополнительные услуги атс

- •11.2 Интеллектуальная сеть (in)

- •11.3 Компьютерная телефония (cti)

6.4 Система с-32

Разработка для цифровых сетей связи другой отечественной коммутационной платформы С-32 с базовой скоростью передачи и коммутации 32 Кбит/с была начата в ЦНИИС (Москва) практически одновременно с рассмотренной в параграфах 6.2 и 6.3 АТСЦ-90. Система С-32 обеспечивает доведение до каждого абонента цифрового потока с битовой скоростью 32 Кбит/с. У всех пользователей С-32 устанавливаются специально разработанные для этой платформы цифровые телефонные аппараты (ЦТА) со встроенным кодеком, кнопочным номеронабирателем и тональным вызывным устройством, что коренным образом отличает ее от других коммутационных станций, обслуживающих, в основном, аналоговые телефонные аппараты. Доведение цифрового потока до каждого абонента с применением внутриканальной абонентской сигнализации позволяет, в принципе, сократить объем станционного оборудования за счет почти полной ликвидации абонентских комплектов и введения групповой обработки абонентской сигнализации. Обратим внимание читателя на то, что в начале разработки С-32 это сокращение объема представлялось вполне ощутимым, и его можно было бы оценить с помощью уже упоминавшегося закона Мура.

Но это ясно теперь. А в 70-х годах XX века, когда под руководством Марка Уриевича Поляка проводились исследования проблемы доведения цифрового потока до абонента (НИР «Цифра»), объем оборудования АТС составлял сотни стативов. Затем, в 1983 г., цифровое абонентское оборудование С-32 под названием АТСК-ЦА разрабатывалось для замены ступени абонентского искания в координатных станциях, и вместо 200 стативов АТСК достаточно было всего пяти стативов. В 1988 г. по приказу Министра связи СССР, на первом этапе взявшего на себя и обязанности главного конструктора, была начата разработка технического проекта электронной цифровой АТС с доведением цифрового потока 32 Кбит/с до каждого абонента - ЭАТС-ЦА.

В 1993 г. была создана опытная зона в г. Витебске, а по завершении испытаний в ОАО ДМЗ начался выпуск опорных городских станций С-32. В дальнейшем работы велись под руководством генерального директора ЦНИИС профессора Л.Е. Варакина, и к 2001 г. ОАО ДМЗ произвело и сдало в эксплуатацию в сетях Украины и Беларуси около 20 станций емкостью от 5000 до 30000 номеров.

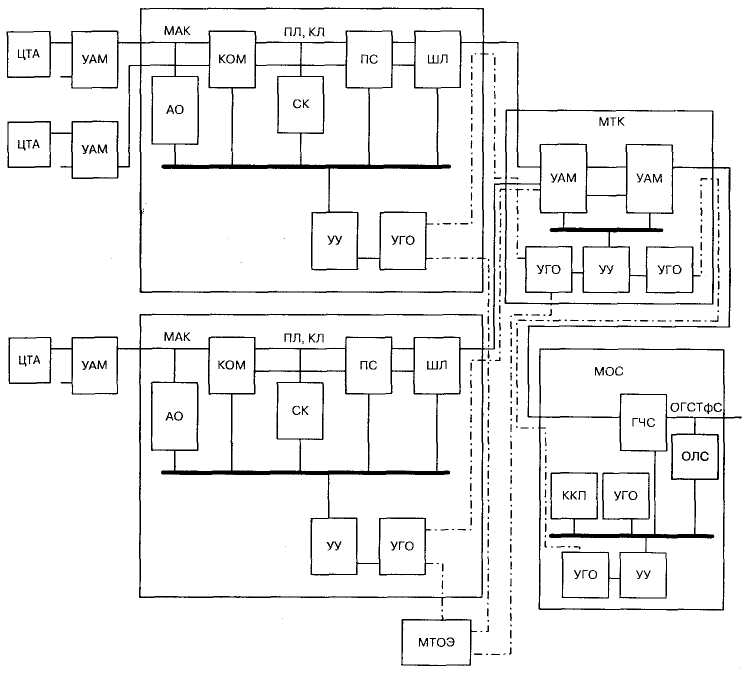

Структурная схема станции С-32 приведена на рис.6.23. Ее оборудование построено по модульному принципу и содержит модули ступени абонентской концентрации МАК-В, модули транзитной коммутации МТК и модули общестанционного (генераторного) оборудования ОСО.

Концентраторы МАК могут быть двух типов: станционные (располагаются на самой станции, т.е. не далее 20 м от оборудования МТК и ОСО) и выносные - МАК-В (могут располагаться на расстоянии до 80 км от помещения, в котором расположено ОСО). Они взаимодействуют с другими модулями по промежуточным линиям, оснащенным цифровыми системами передачи.

Подробное описание платформы С-32 здесь просто невозможно, а ее концепция была и остается оригинальной, но и до сего времени принимается операторами связи неоднозначно. Применение для передачи речевых сигналов в сетях абонентского доступа скоростей, меньших 64 Кбит/с, сегодня становится вполне привычным, что снимает накал былых споров, но и уменьшает актуальность возможных преимуществ С-32 (отчасти, под влиянием все того же закона Мура), сосредоточивая инженерные таланты на новых проблемных направлениях инфокоммуникаций.

Рис. 6.23 Функциональная схема станции С-32