- •Системы коммутации

- •Глава 9 Программное управление 223

- •Глава 10 Эксплуатационное управление 247

- •Глава 11 Услуги 269

- •Глава 1

- •1.1 Телекоммуникации

- •1.2 Телефонные сети общего пользования

- •1.3 Коммутация

- •1.4 Методы коммутации

- •1.5 Эволюция телефонных станций 1.5.1 Исторические предпосылки

- •1.5.2 Ручные коммутаторы

- •1.5.3 Автоматическая коммутация

- •1.5.4 Квазиэлектронные и электронные атс

- •1.5.5 Цифровые атс

- •1.6 Телефонные аппараты

- •1.7 Стандартизация в области коммутации

- •Глава 2

- •2.1 Основные принципы дш атс

- •2.2 Искатели

- •2.3 Вынужденное и свободное искание. Ступени искания

- •2.3.1 Предварительное искание

- •2.3.2 Линейное искание

- •2.3.3 Групповое искание

- •2.4 Импульсный набор номера

- •2.5 Межстанционные соединительные линии

- •Глава 3

- •3.1 Координатные соединители

- •3.3 Городские координатные станции атск и атск-у

- •3.4 Сельские координатные атс к-50/200м

- •3.5 Координатные атск-100/2000

- •3.6 Координатные атс типа а-204

- •Глава 4

- •4.1 Цифровая телефония

- •4.2 Цифровые атс

- •4.3 Абонентские модули

- •4.4 Доступ к услугам isdn

- •4.5.1 Пространственная коммутация

- •4.5.2 Временная коммутация

- •4.5.3 Коммутация sts (пространство-время-пространство)

- •4.5.4 Коммутация tst (время-пространство-время)

- •4.6 Модули соединительных линий, синхронизация и служебные функции

- •4.7 Управление по записанной программе

- •Глава 5

- •5.1 Выбор атс

- •5.2 Станции 5ess. Решения Lucent Technologies

- •5.3 Система 12

- •5.4 Система ewsd компании Siemens

- •5.5 Станция ахе-10 компании Ericsson

- •5.6 Итальянская платформа Linea ut и стратегия iMss

- •5.7 Коммутационная платформа neax-61 компании nec

- •5.8 Станции dms 100

- •Глава 6

- •6.1 Первые разработки атс с программным управлением

- •6.2 Коммутационная платформа атсц-90

- •6.3 Новые функции цифровых атс

- •6.4 Система с-32

- •6.5 Бета, Сигма, Омега, Кразар и другие

- •6.6 Развитие отечественных коммутационных платформ

- •Глава 7

- •7.1 Глобальная информационная инфраструктура

- •7.2 Цифровые абонентские концентраторы и мультиплексоры

- •7.3 Интерфейс v5

- •7.4 Беспроводный абонентский доступ wll

- •7.5 Оптическое волокно в абонентской линии

- •7.6 Цифровые абонентские линии dsl

- •Глава 8

- •8.1 Элементы телефонной сигнализации

- •8.2 Сигнализация по выделенным сигнальным каналам

- •8.3 Многочастотная сигнализация

- •8.4 Общеканальная сигнализация № 7

- •8.4.2 Подсистема управления сигнальными соединениями sccp

- •8.4.3 Подсистема средств транзакций

- •8,4.4 Подсистема isup

- •8.5 Сигнализация при конвергенции сетей связи

- •Глава 9

- •9.1 Программное обеспечение коммутационных узлов и станций

- •9.2 Управляющие устройства

- •9.2.1 Централизованное управление

- •9.2.2 Иерархическое управление

- •9.2.3 Распределенная архитектура

- •9.3 Основы программирования обслуживания вызовов в реальном времени

- •9.5 Качество по

- •9.6 Программные системы современных атс

- •Глава 10

- •10.1 Эволюция функций эксплуатационного управления системами коммутации

- •10.2 Сопровождение программного обеспечения

- •10.3 Задачи сорм и информационной безопасности

- •10.4 Расчеты за услуги связи

- •10.5 Взаимодействие «человек-машина»

- •10.6 Концепция tmn

- •10.7 Системы эксплуатационной поддержки oss

- •Глава 11 Услуги

- •11.1 Дополнительные услуги атс

- •11.2 Интеллектуальная сеть (in)

- •11.3 Компьютерная телефония (cti)

5.8 Станции dms 100

Цифровые АТС типа DMS-100 основаны на архитектуре SuperNo-de DMS и впервые были введены в эксплуатацию в 1979 году. Архитектура управления - квазираспределенная, структура коммутационного поля - Время-Пространство-Время (TST).

Архитектура аппаратных средств DMS-100 включает в себя следующие основные компоненты: базовый процессор DMS, процессор файлов, процессор приложений, процессор межстанционной сигнализации, коммутационное поле и периферию.

Дублированный базовый процессор DMS действует как высокоуровневый обработчик вызовов и поддерживает другие периферийные контроллеры. Процессоры файлов обеспечивают доступ к станционным файлам, включая и такие приложения, как SCP (Service Control Point - пункт управления услугами Интеллектуальной сети). Периферийный процессор межстанционной сигнализации поддерживает ОКС7 и может конфигурироваться для поддержки разных приложений, например, SSP (пункт коммутации услуг Интеллектуальной сети), STP (транзитный пункт сигнализации ОКС7), SCR ISDN и др.

Периферийные интерфейсы обеспечивают внутренние соединения внешних линий и трактов с коммутационными элементами и процессорами. Основными периферийными интерфейсами DMS-100 являются:

Групповой контроллер линий LGS, выполняющий среднеуровневую обработку интерфейсов абонентских линий и сопряжение линейных модулей с коммутационным полем.

Модуль концентрации LCM, обеспечивающий интерфейс между абонентскими линиями и групповым контроллером и соответствующую концентрацию.

Контроллер цифрового тракта DTC, обслуживающий цифровые межстанционные связи DMS-100 с другими станциями.

Эксплуатационное управление системой DMS-100 обеспечивается через средства MAP, поддерживающие такие функции как доступ к системе, заказы услуг, запись данных, тестирование линий и трактов, тревожная сигнализация, начисление платы.

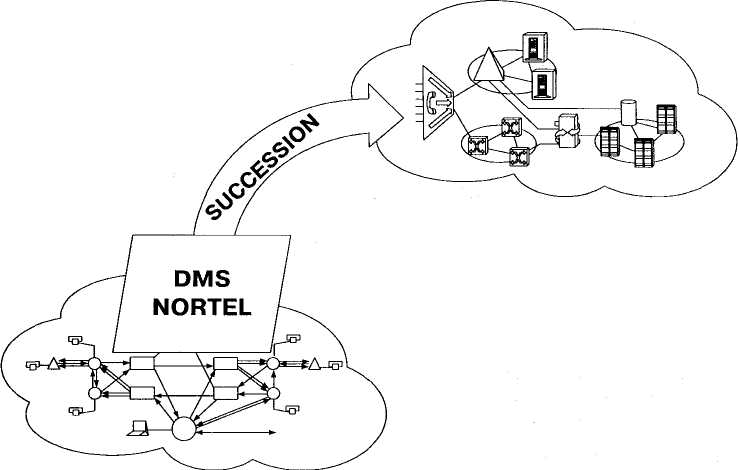

Рис. 5.19 Стратегия SUCCESSION

Компания Nortel разработала свою концепцию перехода к мульти-сервисным сетям, показанную на рис. 5.19, дав ей оптимистическое название SUCCESSION. В этом вопросе Nortel фактически была первой среди ведущих телекоммуникационных компаний мира, подтвердив тем самым лидирующие позиции Bell Northern Research, но не изменив радикально свое положение в период резкого падения NASDAQ.

Глава 6

Отечественные АТС

с программным управлением

Her в мире совершенства: у Нефертити были оттопыренные уши

Л.И.Лагин

6.1 Первые разработки атс с программным управлением

Справедливость приведенного в качестве эпиграфа тезиса подтверждает не только несовершенство проектов старика Хоттабыча, придуманного тем же автором, но и критический анализ различных проектов отечественных цифровых АТС. Тем не менее, миллионы школьников продолжают увлекаться приключениями литературных героев Лагина, а миллионы абонентов обслуживаются современными АТС отечественной разработки, причем обслуживаются отнюдь не хуже, чем рассмотренными в предыдущей главе импортными станциями.

К первому поколению отечественных АТС с программным управлением относятся четыре системы, которые и сегодня функционируют в составе ВСС РФ. Это городские станции МТ-20, учрежденческие и сельские АТС КВАНТ, междугородные станции КВАРЦ и сельские - ИСТОК. О каждой из них в свое время, все же, что-то было написано, поэтому, прежде всего, хотелось бы сказать несколько слов о менее известном, но чрезвычайно интересном проекте импульсно-временного транзитного узла (ИВТУ) - первого цифрового коммутационного узла с программным управлением, включенного в отечественную ТфОП. Его разработка выполнялась с начала 60-х годов, почти в то же время, что и разработка прототипов основных импортных платформ, рассмотренных в предыдущей главе. В 1966 г. в Берлине (ГДР) была сдана в опытную эксплуатацию первая экспериментальная отечественная АТС, в 1972 г., также в содружестве со странами СЭВ, были завершены работы по экспериментальному комплексу ИЦСС (интегральной цифровой системы связи). Логическим продолжением этих работ стал импульсно-временной транзитный узел ИВТУдля городских сетей с узлообразованием, управляемый вычислительным комплексом типа «Нева».

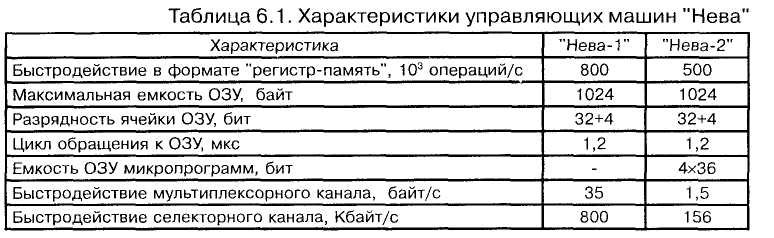

Экспериментальный импульсно-временной транзитный узел МВТУ был первой полностью электронной цифровой станцией с программным управлением, включенной в нашей стране в действующую телефонную сеть. ИВТУ обеспечил взаимодействие координатных и декадно-шаговых АТС с электронным узлом с устранением помех, приходящих по сигнальным каналам от электромеханических станций, программную поддержку заданных показателей качества обслуживания, обработку статистики и ряд других, принципиально новых для того времени функций. Узел состоит из двух частей: коммутационного оборудования и управляющего комплекса «Нева», разработанного под руководством В.И. Шляпоберского в двух вариантах. Компактный вариант комплекса, «Нева-2» с микропрограммным управлением, разрабатывался в Москве под руководством Б.А. Лопусова, а высокопроизводительная ЭУМ типа «Нева-1» с аппаратной реализацией управления центральным процессором - в Институте кибернетики АН УССР им. В. М. Глушкова. Машины «Нева» производились в Германии (ГДР) и имели характеристики, приведенные в таблице 6.1.

Как видно из этой таблицы, машины того времени были, по сегодняшним меркам, примитивными, а технология программирования и само программное обеспечение были вообще «неандертальскими». Именно поэтому разработка ИВТУ заняла гораздо больше времени, чем ожидалось. Это произошло, отчасти, из-за проблем, связанных с новыми технологиями, но главным образом потому, что трудоемкость программирования сильно недооценили. Такая же недооценка имела место и во всех других больших программных проектах телефонных станций того времени - первая система 1 ESS, например, была установлена в Суссанне, штат Нью Джерси, в 1965 году, а приемлемо работающая версия программного обеспечения для нее реально появилась только через год. Спустя тридцать лет мы все еще не вполне оцениваем огромные усилия, которые придется затратить на составление программ, - можете себе представить, как слабо их оценивали тогда, когда составлялись первые программы. Об этом мы еще поговорим в главе 9, посвященной программному управлению.

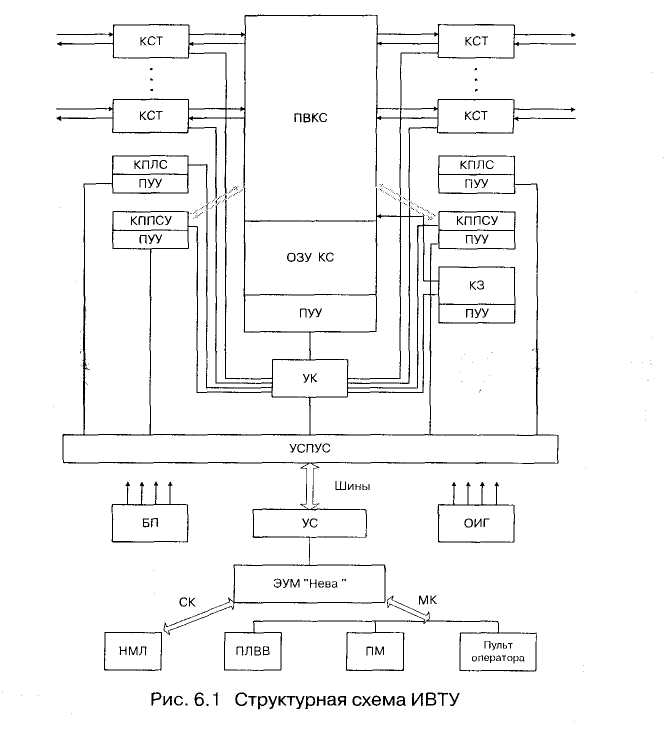

В состав коммутационного оборудования (рис. 6.1) входили: коммутационное поле пространственно-временного типа ПВКС, имевшее небольшую, по сегодняшним меркам, емкость до 200 трактов Е1, оперативные запоминающие устройства пространственной и временной частей коммутационного поля ОЗУКС, комплекты КСТ сопряжения с цифровыми трактами, комплекты КПЛС приема и передачи линейных сигналов для взаимодействия узла с декадно-шаговыми и координатными станциями, комплекты КППСУ приема и передачи многочастотных сигналов управления кодом «2 из 6», устройства УСПУС сопряжения коммутационного оборудования с управляющим комплексом, периферийные устройства управления ПУУ, входящие в состав перечисленных выше блоков, а также устройства УК контроля всех блоков коммутационного оборудования; общестанционный импульсный генератор ОИГ, блоки вторичного электропитания БП и пульт оператора для выполнения эксплуатационных процедур.

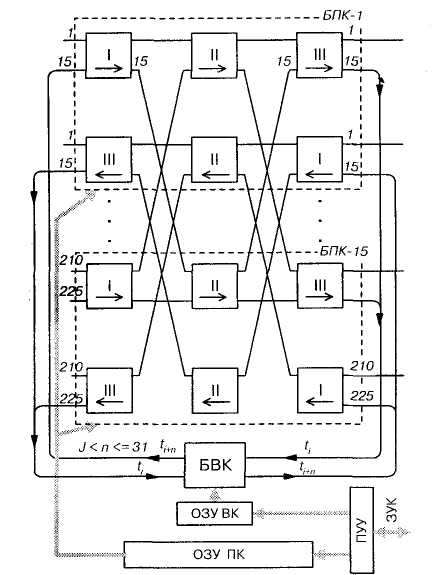

Пространственно-временное коммутационное поле включало в себя блоки пространственной коммутации БПК емкостью 15x15 трактов Е1, соединенные в трехкаскадную схему (рис. 6.2). В блоках пространственной коммутации предусматривалось дополнительное временное уплотнение, позволявшее использовать один и тот же физический блок во всех трех (I, II и III) каскадах БПК. Блок (блоки) временной коммутации подключались к блокам пространственной коммутации по «петлевому» принципу. Количество временных коммутаторов ВК, включаемых в блок, зависело от интенсивности и характера нагрузки и определялось расчетным путем по заданной вероятности потерь.

Рис. 6.2 Пространственно-временное коммутационное поле ИВТУ

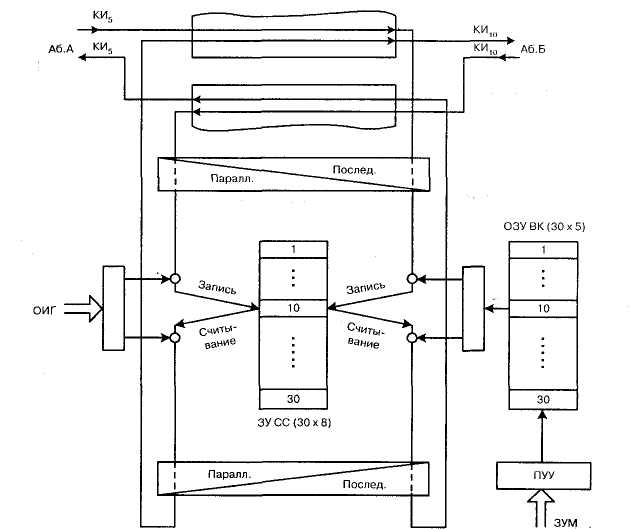

Принцип работы блока временной коммутации поясняет рис. 6.3. Для соединения абонента А, передающего и принимающего информацию по каналу с номером / (на рисунке принято /=5), с абонентом Б, которому предоставлен другой канал с номером/(на рисунке принято/=10), информация, передаваемая от абонента А к абоненту Б, переводится с помощью ВК из канала / в канал/ (т.е. из КИ5 в КИ10), а информация, передаваемая в обратном направлении, переводится из канала/ в канал / (т.е. из КИ10 в КИ5). Общестанционный импульсный генератор ОИГ обращается в ЗУ СС циклически в порядке следования канальных интервалов, т.е. считывает и записывает информацию в десятую строку ЗУ СС только в интервалах КИ10. К этой строке ОЗУ ВК обращается в произвольном временном интервале, который указан в управляющем слове, поступившем от ЭУМ. В рассматриваемом на рисунке примере обращение к десятой строке ЗУ СС производится в интервалах КИ5. Смена информации должна происходить достаточно быстро, без потери канального интервала, для чего сначала производится считывание информации из строки ЗУ СС, а потом, в этом же интервале, - запись новой информации. Таким образом, в рассматриваемом примере информация абонента А хранится в ЗУ СС в каждом цикле в интервалах с 5 по 10, а информация абонента Б - в интервалах с 10 по 5. Фактически запись и считывание проводятся со сдвигом на один канальный интервал для компенсации задержки в преобразователях кода. Описанный способ организации временнбго коммутатора позволяет управлять соединением, занимая одну строку в ОЗУ ВК и одну строку ЗУ СС.

Рис. 6.3 Временная коммутация в ИВТУ