- •Системы коммутации

- •Глава 9 Программное управление 223

- •Глава 10 Эксплуатационное управление 247

- •Глава 11 Услуги 269

- •Глава 1

- •1.1 Телекоммуникации

- •1.2 Телефонные сети общего пользования

- •1.3 Коммутация

- •1.4 Методы коммутации

- •1.5 Эволюция телефонных станций 1.5.1 Исторические предпосылки

- •1.5.2 Ручные коммутаторы

- •1.5.3 Автоматическая коммутация

- •1.5.4 Квазиэлектронные и электронные атс

- •1.5.5 Цифровые атс

- •1.6 Телефонные аппараты

- •1.7 Стандартизация в области коммутации

- •Глава 2

- •2.1 Основные принципы дш атс

- •2.2 Искатели

- •2.3 Вынужденное и свободное искание. Ступени искания

- •2.3.1 Предварительное искание

- •2.3.2 Линейное искание

- •2.3.3 Групповое искание

- •2.4 Импульсный набор номера

- •2.5 Межстанционные соединительные линии

- •Глава 3

- •3.1 Координатные соединители

- •3.3 Городские координатные станции атск и атск-у

- •3.4 Сельские координатные атс к-50/200м

- •3.5 Координатные атск-100/2000

- •3.6 Координатные атс типа а-204

- •Глава 4

- •4.1 Цифровая телефония

- •4.2 Цифровые атс

- •4.3 Абонентские модули

- •4.4 Доступ к услугам isdn

- •4.5.1 Пространственная коммутация

- •4.5.2 Временная коммутация

- •4.5.3 Коммутация sts (пространство-время-пространство)

- •4.5.4 Коммутация tst (время-пространство-время)

- •4.6 Модули соединительных линий, синхронизация и служебные функции

- •4.7 Управление по записанной программе

- •Глава 5

- •5.1 Выбор атс

- •5.2 Станции 5ess. Решения Lucent Technologies

- •5.3 Система 12

- •5.4 Система ewsd компании Siemens

- •5.5 Станция ахе-10 компании Ericsson

- •5.6 Итальянская платформа Linea ut и стратегия iMss

- •5.7 Коммутационная платформа neax-61 компании nec

- •5.8 Станции dms 100

- •Глава 6

- •6.1 Первые разработки атс с программным управлением

- •6.2 Коммутационная платформа атсц-90

- •6.3 Новые функции цифровых атс

- •6.4 Система с-32

- •6.5 Бета, Сигма, Омега, Кразар и другие

- •6.6 Развитие отечественных коммутационных платформ

- •Глава 7

- •7.1 Глобальная информационная инфраструктура

- •7.2 Цифровые абонентские концентраторы и мультиплексоры

- •7.3 Интерфейс v5

- •7.4 Беспроводный абонентский доступ wll

- •7.5 Оптическое волокно в абонентской линии

- •7.6 Цифровые абонентские линии dsl

- •Глава 8

- •8.1 Элементы телефонной сигнализации

- •8.2 Сигнализация по выделенным сигнальным каналам

- •8.3 Многочастотная сигнализация

- •8.4 Общеканальная сигнализация № 7

- •8.4.2 Подсистема управления сигнальными соединениями sccp

- •8.4.3 Подсистема средств транзакций

- •8,4.4 Подсистема isup

- •8.5 Сигнализация при конвергенции сетей связи

- •Глава 9

- •9.1 Программное обеспечение коммутационных узлов и станций

- •9.2 Управляющие устройства

- •9.2.1 Централизованное управление

- •9.2.2 Иерархическое управление

- •9.2.3 Распределенная архитектура

- •9.3 Основы программирования обслуживания вызовов в реальном времени

- •9.5 Качество по

- •9.6 Программные системы современных атс

- •Глава 10

- •10.1 Эволюция функций эксплуатационного управления системами коммутации

- •10.2 Сопровождение программного обеспечения

- •10.3 Задачи сорм и информационной безопасности

- •10.4 Расчеты за услуги связи

- •10.5 Взаимодействие «человек-машина»

- •10.6 Концепция tmn

- •10.7 Системы эксплуатационной поддержки oss

- •Глава 11 Услуги

- •11.1 Дополнительные услуги атс

- •11.2 Интеллектуальная сеть (in)

- •11.3 Компьютерная телефония (cti)

5.5 Станция ахе-10 компании Ericsson

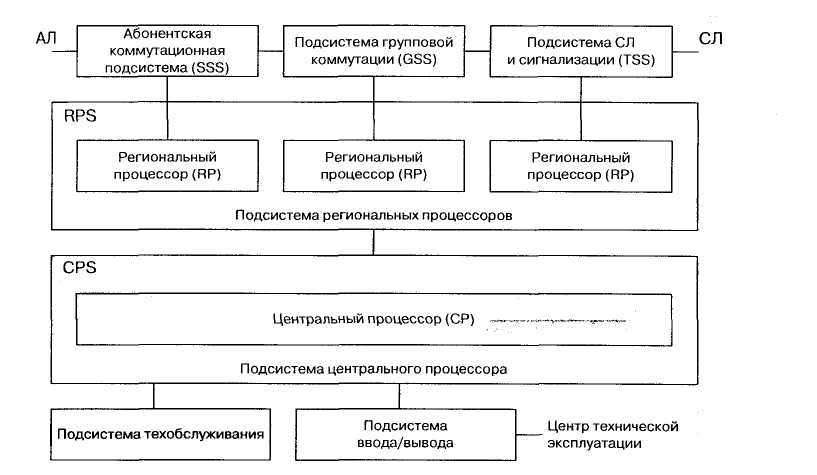

Впервые станция АХЕ-10 была введена в эксплуатацию еще в 1972 году в квазиэлектронном варианте, а первая цифровая АХЕ-10 была установлена в Финляндии в 1978 году. Ее система управления APZ является квазираспределенной с центральным процессором, а коммутационное оборудование APT основывается на коммутационном поле типа «Время-Пространство-Время» (TST). Архитектура аппаратных средств станции АХЕ 10 показана на рис.5.13. Она содержит следующие подсистемы: абонентскую коммутационную подсистему SSS, выполняющую также функции линейного концентратора, подсистему групповой коммутации GSS, обеспечивающую коммутацию «Время-Пространство-Время» для линий, входящих от SSS, и соединительных линий, подсистему соединительных линий и сигнализации TSS, региональные процессоры, центральный процессор, подсистему техобслуживания, подсистемы ввода/вывода.

Рис. 5.13 Архитектура аппаратных средств APT станции АХЕ 10

Подсистема региональных процессоров RPS выполняет стандартные задания, такие как сканирование абонентских комплектов, подключение к центральному процессору и коммутационному полю, а подсистема центрального процессора CPS занимается администрированием системы, управляет подсистемой техобслуживания и подсистемами ввода/вывода IOS.

Архитектура программного обеспечения коммутатора АХЕ 10 рассматривается в главе 9, а здесь опишем лишь, как обычно кратко, процедуру обслуживания внутристанционного вызова. Когда абонент А снимает трубку, это детектируется абонентским модулем, который образует соединение с абонентской коммутационной подсистемой SSS. Она же сигнализирует региональному процессору RP о состоянии «трубка снята», что, в свою очередь, инициирует запрос временного интервала от SSS к CPS. Центральный процессор СР определяет статус линии, дает указание подсистеме RPS подключить цифровой приемник, а затем анализирует цифры. Если номер набран верно, СР направляет к RP команду послать сигнал вызова абоненту В. Когда абонент В ответит, СР посылает нужные сигналы RP и указание соответствующей подсистеме групповой коммутации GSS создать тракт между абонентом А и абонентом В. При отбое любого абонента его абонентский модуль детектирует состояние «трубка положена» и разрушает соединение.

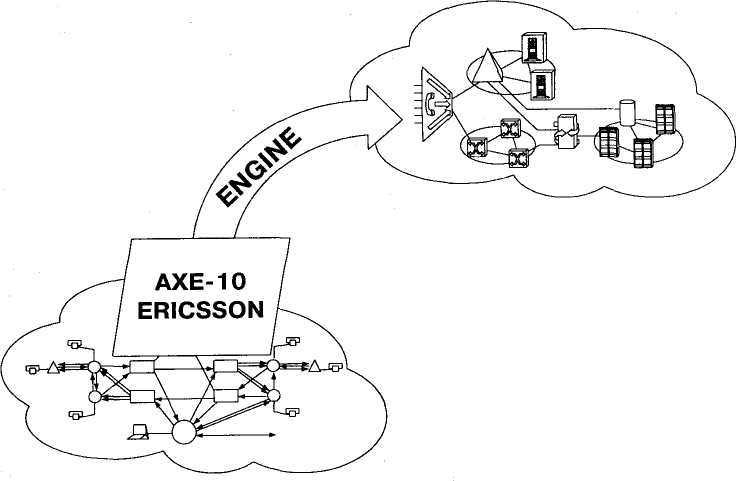

Рис. 5.14 Стратегия ENGINE

Весьма звучно названная концепция ENGINE и впрямь является l двигателем процесса создания компанией Ericsson мультисервис-ных сетей следующего поколения, обогнавшей многих конкурентов по срокам реализации и сдачи в эксплуатацию своих продуктов.

5.6 Итальянская платформа Linea ut и стратегия iMss

Лавинообразное внедрение станций семейства Linea UT в российские ТфОП, на первом этапе с большим отрывом обошедших по числу установленных портов все рассмотренные выше конкурирующие системы, останется уникальной страницей в истории отечественной телефонии. Почему ГТС сибирских городов в большинстве своем отвергли гораздо более распространенные во всем мире телефонные станции EWSD и S12, 5ESS и DMS-100 и так дружно отдали предпочтение первым Linea UT-4 - трудно объяснить только техническими причинами. Впрочем, кто сможет ответить, почему слово белладонна означает по-итальянски - прекрасная дама, а по-русски - смертельный яд? Так сложилось...

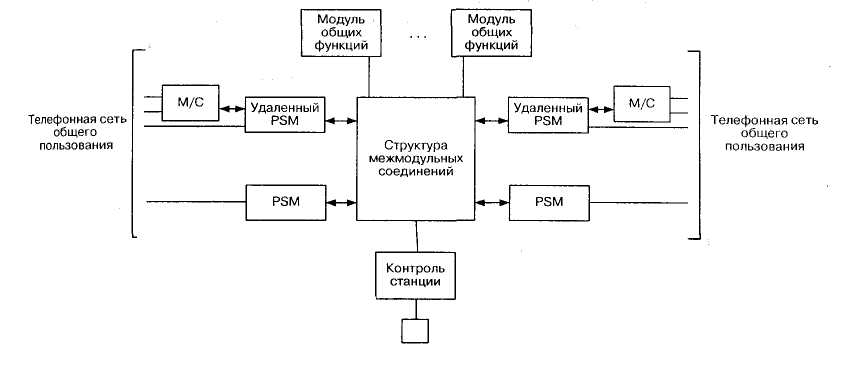

Первые станции Linea UT представляли собой вполне современные на тот момент цифровые АТС, обеспечивавшие все виды связи в городских телефонных сетях. Linea UT могла устанавливаться в качестве оконечной и опорно-транзитной АТС с функциями ОКС7 и ISDN. Максимальная емкость станции составляла 150000 абонентов при интенсивности обслуживаемой нагрузки до 43700 Эрл или до 1200000 вызовов в ЧНН. В ней использовалось распределенное управление на базе 32-разрядного дублированного RISC-процессора 3820 и 16-разрядного процессора МС6800. Архитектура станции Linea UT4 показана на рис.5.15.

Центр

технической эксплуатации

(ЦТЭ)

Центр

технической эксплуатации

(ЦТЭ)

Рис. 5.15 Архитектура Linea UT4

Модули станции разделяются по функциям на четыре основных класса: модули подключения периферии и коммутации (PSM), модули общих функций, модули межмодульных соединений, модули контроля станции. К классу PSM относятся модули абонентских линий и модули соединительных линий. Класс модулей общих функций представляют модули общего канала сигнализации. Модули контроля выполняют функции эксплуатационного управления и включают в себя главный модуль и рабочее место оператора. Модуль распределения сообщений является полностью дублированным коммутатором сообщений, подключенным ко всем процессорам управления модулями станции Linea UT4. Сообщения передаются на скорости 256 кбит/с в соответствии с протоколом, имеющим вполне подходяще звучащее название PROSSIM и использующим принцип скоростной коммутации пакетов без окон и без повторной передачи.

Абонентский модуль содержит один управляющий блок и от одного до четырех блоков подключения. Блок подключения состоит из четырех секций, каждая из которых обслуживает до 256 портов. Линейные платы ISDN установлены в тех же периферийных блоках, что и платы абонентских линий всех остальных типов. Каждая линейная плата ISDN управляет соединениями 8 абонентов базового доступа, в одной секции абонентского модуля может быть установлено до 15 плат (120 абонентов). В т.н. группу МЗ входят модуль цифровых соединительных линий, модуль подключения вынесенных блоков, модуль общего канала сигнализации, реализующий функции уровней 2 и 3 (Q.701-Q.714) стека протоколов ОКС7. Программное обеспечение станции Linea UT4 написано на языках CHILL, С и ASM68K.

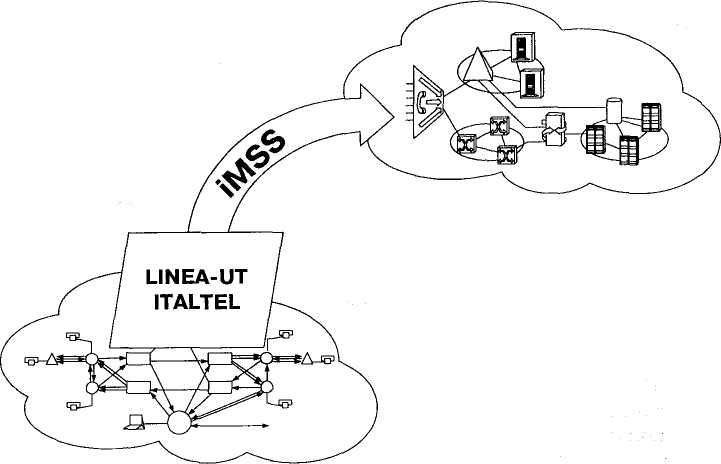

Перед инженерами Italtel встала та же проблема плавной миграции к сетям нового поколения, и ее решение Ф. Серио, Р. Менара и их коллеги находят в многопротокольной и мультисервисной архитектуре своей новой платформы iMSS, ориентированной на «бесшовную» миграцию трафика между сетями с коммутацией каналов и пакетными сетями.

Рис. 5.16 Стратегия iMSS

Эта платформа внешне наиболее близка к изображенной в верхней части рис.5.16 структуре мультисервисной сети XXI, а ее необходимыми компонентами являются:

Узел мультисервисного доступа, который собирает трафик, поступающий по линиям ТфОП/ISDN, а также по линиям xDSL, включая версию, когда этот узел действует как шлюз доступа, и версию для пользователей узкополосными и широкополосными услугами (iMSS-ANB), в которой узел может действовать как концентратор и подключаться к местной АТС через интерфейс V5.2. Пользователи xDSL могут быть сгруппированы - и тогда потоки данных сходятся к Интернет или к промежуточной сети пакетной передачи данных через STM-1 в формате Е1.

Контроллер транспортного шлюза (MGC), который управляет всей сигнальной структурой и может поддерживать сигнализацию между несколькими сетевыми элементами и преобразовывать сигнальные сообщения в команды управления соединениями в пакетной сети по стандартам MGCP и MEGACO. MGC может также поддерживать физические соединительные линии с помощью ISUP; в этом случае он называется гибридным MGC.

Транспортный шлюз (MG), который может быть включен в состав узла мультисервисного доступа, интегрирован в коммутационный узел или установлен в качестве точки присутствия (РоР- Point of Presence). Фактически это модуль взаимосвязи между базовой сетью и другими традиционными сетями, включающий в себя средства передачи речи по протоколу IP или через Frame Relay и ATM, поддерживающий множество алгоритмов компрессии и способный выбрать для каждой услуги необходимое качество и подходящую полосу пропускания. Применяются следующие стандартные алгоритмы компрессии: ИКМ (G.711), ADPCM (G.726), LD-CELP (G.728).