- •Системы коммутации

- •Глава 9 Программное управление 223

- •Глава 10 Эксплуатационное управление 247

- •Глава 11 Услуги 269

- •Глава 1

- •1.1 Телекоммуникации

- •1.2 Телефонные сети общего пользования

- •1.3 Коммутация

- •1.4 Методы коммутации

- •1.5 Эволюция телефонных станций 1.5.1 Исторические предпосылки

- •1.5.2 Ручные коммутаторы

- •1.5.3 Автоматическая коммутация

- •1.5.4 Квазиэлектронные и электронные атс

- •1.5.5 Цифровые атс

- •1.6 Телефонные аппараты

- •1.7 Стандартизация в области коммутации

- •Глава 2

- •2.1 Основные принципы дш атс

- •2.2 Искатели

- •2.3 Вынужденное и свободное искание. Ступени искания

- •2.3.1 Предварительное искание

- •2.3.2 Линейное искание

- •2.3.3 Групповое искание

- •2.4 Импульсный набор номера

- •2.5 Межстанционные соединительные линии

- •Глава 3

- •3.1 Координатные соединители

- •3.3 Городские координатные станции атск и атск-у

- •3.4 Сельские координатные атс к-50/200м

- •3.5 Координатные атск-100/2000

- •3.6 Координатные атс типа а-204

- •Глава 4

- •4.1 Цифровая телефония

- •4.2 Цифровые атс

- •4.3 Абонентские модули

- •4.4 Доступ к услугам isdn

- •4.5.1 Пространственная коммутация

- •4.5.2 Временная коммутация

- •4.5.3 Коммутация sts (пространство-время-пространство)

- •4.5.4 Коммутация tst (время-пространство-время)

- •4.6 Модули соединительных линий, синхронизация и служебные функции

- •4.7 Управление по записанной программе

- •Глава 5

- •5.1 Выбор атс

- •5.2 Станции 5ess. Решения Lucent Technologies

- •5.3 Система 12

- •5.4 Система ewsd компании Siemens

- •5.5 Станция ахе-10 компании Ericsson

- •5.6 Итальянская платформа Linea ut и стратегия iMss

- •5.7 Коммутационная платформа neax-61 компании nec

- •5.8 Станции dms 100

- •Глава 6

- •6.1 Первые разработки атс с программным управлением

- •6.2 Коммутационная платформа атсц-90

- •6.3 Новые функции цифровых атс

- •6.4 Система с-32

- •6.5 Бета, Сигма, Омега, Кразар и другие

- •6.6 Развитие отечественных коммутационных платформ

- •Глава 7

- •7.1 Глобальная информационная инфраструктура

- •7.2 Цифровые абонентские концентраторы и мультиплексоры

- •7.3 Интерфейс v5

- •7.4 Беспроводный абонентский доступ wll

- •7.5 Оптическое волокно в абонентской линии

- •7.6 Цифровые абонентские линии dsl

- •Глава 8

- •8.1 Элементы телефонной сигнализации

- •8.2 Сигнализация по выделенным сигнальным каналам

- •8.3 Многочастотная сигнализация

- •8.4 Общеканальная сигнализация № 7

- •8.4.2 Подсистема управления сигнальными соединениями sccp

- •8.4.3 Подсистема средств транзакций

- •8,4.4 Подсистема isup

- •8.5 Сигнализация при конвергенции сетей связи

- •Глава 9

- •9.1 Программное обеспечение коммутационных узлов и станций

- •9.2 Управляющие устройства

- •9.2.1 Централизованное управление

- •9.2.2 Иерархическое управление

- •9.2.3 Распределенная архитектура

- •9.3 Основы программирования обслуживания вызовов в реальном времени

- •9.5 Качество по

- •9.6 Программные системы современных атс

- •Глава 10

- •10.1 Эволюция функций эксплуатационного управления системами коммутации

- •10.2 Сопровождение программного обеспечения

- •10.3 Задачи сорм и информационной безопасности

- •10.4 Расчеты за услуги связи

- •10.5 Взаимодействие «человек-машина»

- •10.6 Концепция tmn

- •10.7 Системы эксплуатационной поддержки oss

- •Глава 11 Услуги

- •11.1 Дополнительные услуги атс

- •11.2 Интеллектуальная сеть (in)

- •11.3 Компьютерная телефония (cti)

2.5 Межстанционные соединительные линии

Межстанционной сигнализации посвящена отдельная глава учебника, но эволюция рассматриваемых там протоколов сигнализации восходит к способам передачи и приема сигналов управления и взаимодействия в ДШ АТС. О самих системах сигнализации мы поговорим в главе 8, а здесь покажем лишь сигналы взаимодействия, которые передаются, в зависимости от их назначения, либо от ЛИ к 1ГИ, либо в обратном направлении. Так, например, сигналы ответа и отбоя вызванного абонента передаются от ЛИ к 1ГИ, а сигнал отбоя вызывавшего абонента, передается в обратном направлении.

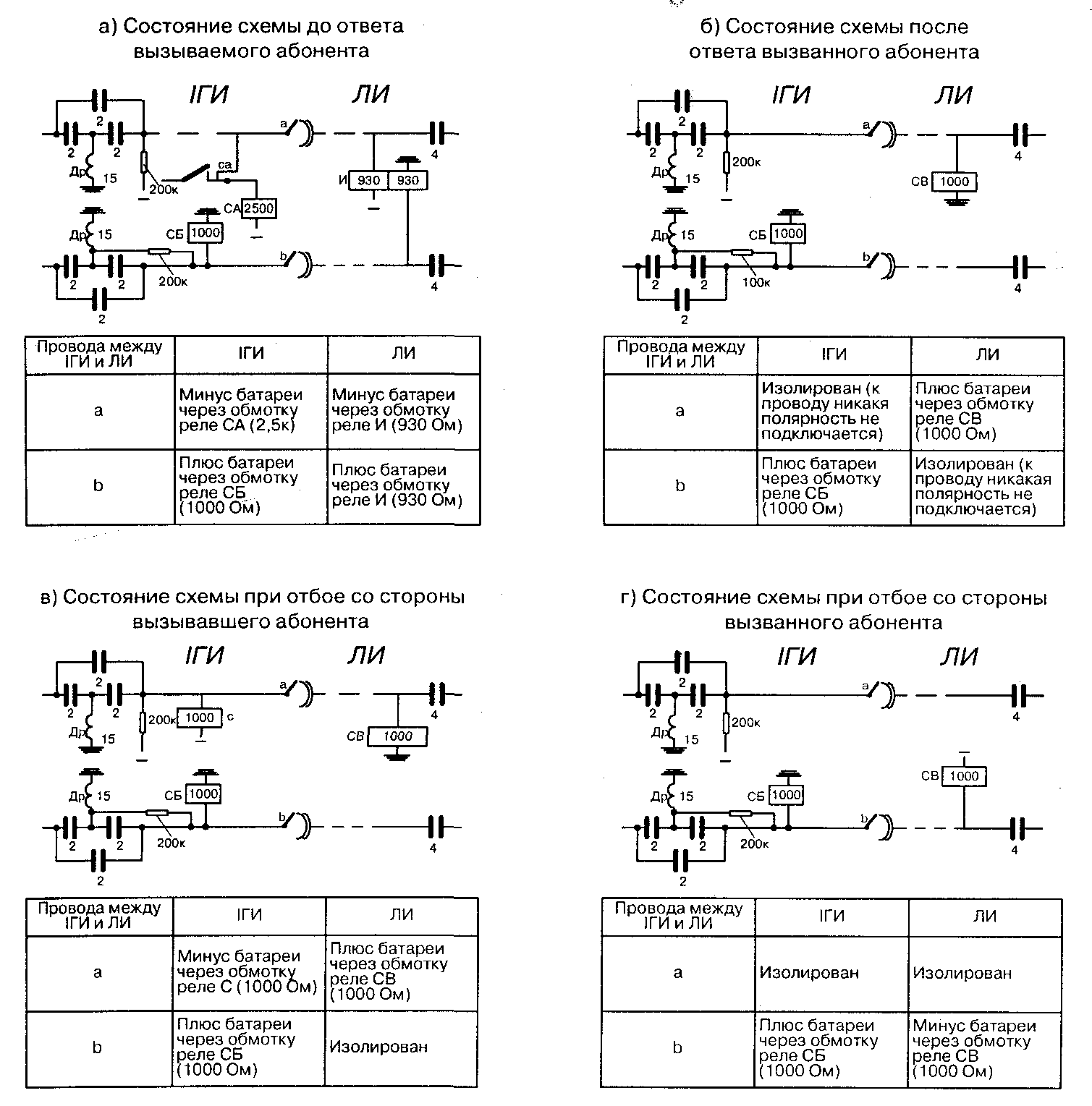

Схемы передачи и приема этих сигналов между 1ГИ и ЛИ приведены на рис. 2.7. На этом рисунке указаны четыре состояния схемы: одно - до ответа вызываемого абонента и три - после получения

разных сигналов взаимодействия. В передаче и приеме сигналов в схеме 1ГИ участвуют сигнальные реле СА и СБ, а также серийное реле С, а в схеме ЛИ - сигнальное реле СВ и импульсное реле И.

В предответном состоянии схемы передачи и приёма сигналов взаимодействия (рис. 2.7 а) в 1ГИ и в ЛИ к проводу а, соответственно, через обмотки реле СА и И, подключён минус батареи, а к проводу b через обмотки реле СБ и И - плюс батареи. Так как в этом состоянии схемы полярности, подключаемые через обмотки реле СА и И к проводу а и через обмотки реле СБ и И к проводу b, совпадают, то указанные реле не работают.

П осле

ответа вызываемого абонента (рис. 2.7 6)

в ЛИ

от

разговорных проводов отключаются

обмотки реле И, и к проводу а кратковременно

подключается плюс батареи. При этом в

1ГИ

срабатывает

и отключается от провода а реле СА.

В

ЛИ

к

проводу а подключается обмотка реле

СВ

с

плюсом батареи. В разговорном состоянии

схемы реле СВ

в

ЛИ

не

работает, так как в 1ГИ

на

провод а полярность не подаётся. По

такой же причине не работает в 1ГИ

реле

СБ.

осле

ответа вызываемого абонента (рис. 2.7 6)

в ЛИ

от

разговорных проводов отключаются

обмотки реле И, и к проводу а кратковременно

подключается плюс батареи. При этом в

1ГИ

срабатывает

и отключается от провода а реле СА.

В

ЛИ

к

проводу а подключается обмотка реле

СВ

с

плюсом батареи. В разговорном состоянии

схемы реле СВ

в

ЛИ

не

работает, так как в 1ГИ

на

провод а полярность не подаётся. По

такой же причине не работает в 1ГИ

реле

СБ.

Рис. 2.7 Схемы передачи и приема сигналов взаимодействия в ДШАТС

Если после разговора первым даёт отбой вызывавший абонент (рис.2.7, в), в 1ГИ к проводу а через обмотку реле С подключается минус батареи. Благодаря этому в ЛИ срабатывает реле СВ, фиксирующее отбой вызвавшего абонента.

При работе через соединительную линию в наиболее сложном режиме оказывается пробное реле в схеме 1ГИ. Помимо того, что провод с может иметь сопротивление от нуля до нескольких сотен Ом, приходится учитывать то обстоятельство, что потенциалы заземления на разных районных АТС могут существенно различаться. Причина этого - наличие в земле токов, вызываемых, главным образом, трамвайными линиями и линиями электрифицированных железных дорог. Разность потенциалов заземления, которую следует учитывать при расчетах, принята равной ±6 В. Поэтому когда сопротивление провода с трехпроводной соединительной линии превышает 700 Ом (что соответствует расстоянию примерно 7 км при использовании кабеля с жилами диаметром 0,5 мм), рассчитать пробное реле, хотя бы с минимальными запасами по токовым режимам, не представляется возможным. В таких случаях на исходящем конце соединительных линий устанавливают комплекты РСЛ-3/3 (так обозначается комплект реле соединительной линии с трехпроводным входом и трехпроводным выходом). При этом максимально допустимое сопротивление провода с может составлять 1500 Ом. Об этом мы еще обязательно поговорим в главе, посвященной сигнализации.

Другие аспекты архитектуры ДШ-АТС в данной главе не рассматриваются по причине, которую весьма точно сформулировал Э.Хемингуэй: «Устаревают не только ответы, но и сами вопросы».