- •Назначение, структура и основные функции рпу.

- •Общая структурная схема радиоприемного устройства. Назначение отдельных блоков рпу.

- •Основные параметры и качественные показатели радиоприемных устройств.

- •Искажение сигналов в рпу. Внутренние шумы рпу.

- •Способы построения радиотракта рпу. Приемники прямого детектирования, прямого усиления и супергетеродинный.

- •Способы построения радиотракта рпу. Супергетеродинный и синхронный приемники

- •Входные цепи рпц. Схемы и характеристики. Эквиваленты приемных антенн.

- •Анализ одноконтурной входной цепи. Коэффициент передачи.

- •Входные устройства с ненастроенными антеннами.

- •Преобразователи частоты. Общая теория преобразователя частоты.

- •Побочные каналы преобразователей частоты.

- •Транзисторные преобразователи частоты. Крутизна преобразования.

- •Балансный транзисторный преобразователь частоты. Схема с компенсацией помех зеркального канала.

- •Свч смесители на полевых транзисторах с затвором Шотки.

- •Диодные преобразователи частоты. Крутизна преобразования.

- •Резистивный и емкостной режимы работы диода в преобразователе частоты.

- •Резонансные усилители. Назначение и виды.

- •Коэффициент усиления и ачх одноконтурного резонансного усилителя.

- •Устойчивость одноконтурного резонансного усилителя.

- •Методы повышения устойчивости резонансного усилителя.

- •Усилители промежуточной частоты. Основные показатели.

- •Схемы усилителей промежуточной частоты и их характеристики.

- •Переходные процессы в усилителях высокой частоты.

- •Амплитудные детекторы. Квадратичный и линейный режимы детектирования.

- •Квадратичный режим детектирования

- •6.1.2 Линейный режим детектирования

- •Параллельный диодный детектор.

- •Искажения при амплитудном детектировании.

- •Разновидности амплитудных детекторов.

- •Амплитудные ограничители.

- •Фазовые детекторы. Схемы, характеристики.

- •Фазовые детекторы на логических элементах

- •Частотные детекторы. Схемы, характеристики.

- •Принципы регулирования усилителя.

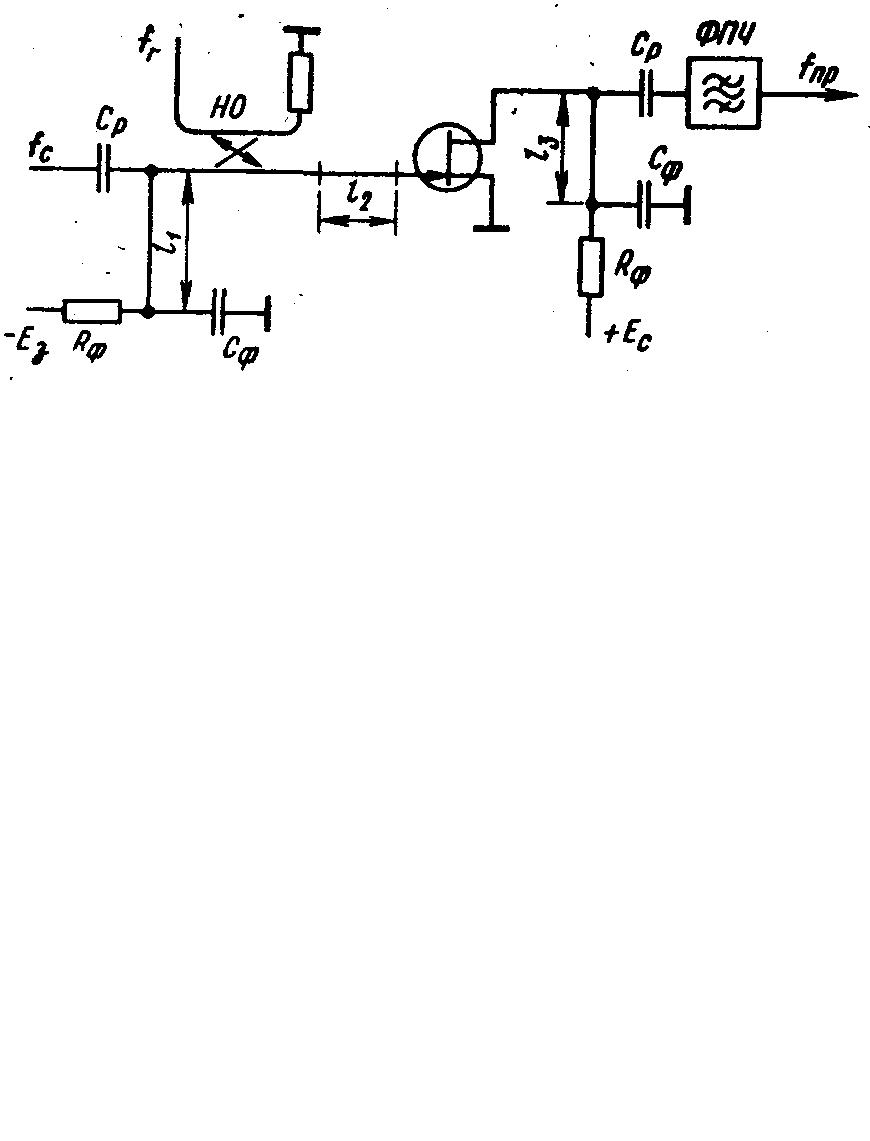

Свч смесители на полевых транзисторах с затвором Шотки.

С хема

смесителя СВЧ на полевом транзисторе

с затвором Шотки (ПТШ) приведена на

рис.4.16. Колебания гетеродина и сигнала

на затвор подаются через направленный

ответвитель (НО).

Отрезок микрополосковой линии (МПЛ)

длиной l2

C4

и короткозамкнутый

шлейф длиной l1

= C4

выполняют

функции фильтров сигнала и согласующих

цепей одновременно. Через шлейф подается

напряжение смещения на затвор ЕЗ.

В выходной стоковой цепи транзистора

помимо фильтра промежуточной частоты

(ФПЧ) используется ФВЧ, функции

которого выполняет короткозамкнутый

отрезок линии длиной l3

= C2.

обеспечивающий к.з. на частоте гетеродина

и частично ослабляющий колебания других

комбинационных частот во избежание

перегрузки УПЧ напряжением гетеродина.

Через l3

подается напряжение питания на сток

транзистора. На схеме СР

—

разделительные конденсаторы, CФ

и RФ

— конденсаторы

и резисторы фильтров в цепи питания.

хема

смесителя СВЧ на полевом транзисторе

с затвором Шотки (ПТШ) приведена на

рис.4.16. Колебания гетеродина и сигнала

на затвор подаются через направленный

ответвитель (НО).

Отрезок микрополосковой линии (МПЛ)

длиной l2

C4

и короткозамкнутый

шлейф длиной l1

= C4

выполняют

функции фильтров сигнала и согласующих

цепей одновременно. Через шлейф подается

напряжение смещения на затвор ЕЗ.

В выходной стоковой цепи транзистора

помимо фильтра промежуточной частоты

(ФПЧ) используется ФВЧ, функции

которого выполняет короткозамкнутый

отрезок линии длиной l3

= C2.

обеспечивающий к.з. на частоте гетеродина

и частично ослабляющий колебания других

комбинационных частот во избежание

перегрузки УПЧ напряжением гетеродина.

Через l3

подается напряжение питания на сток

транзистора. На схеме СР

—

разделительные конденсаторы, CФ

и RФ

— конденсаторы

и резисторы фильтров в цепи питания.

|

Рис.4.16. СВЧ смеситель на полевом транзисторе с затвором Шотки |

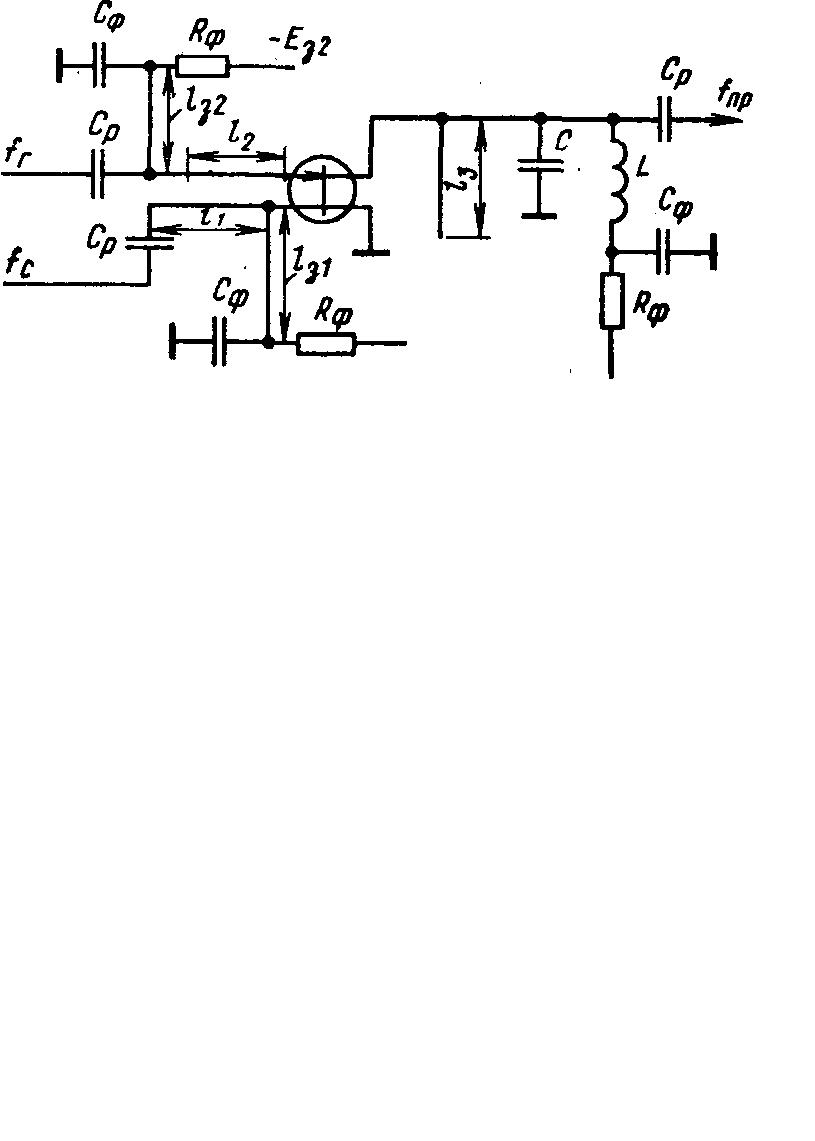

Недостаток схем на рисунках 4.15 и 4.16 – в необходимости большой мощности гетеродина из-за ослабления ее в НО. Схема на полевом транзисторе с двумя затворами Шотки лишена этого недостатка – рис. 4.17.

|

4.17 – СВЧ смеситель на ПТ с двумя затворами Шотки |

Колебания сигнала подводятся к первому затвору через отрезок микрополосковой линии (МПЛ) длиной l1 C4, а колебания гетеродина через отрезок линии длиной l2 Г4 – к второму затвору. Этим обеспечивается хорошая развязка цепей сигнала и гетеродина без громоздких мостов или направленных ответвителей НО. Отрезки МПЛ длиной l1и l2 выполняют функции согласующих цепей между источниками сигнала и гетеродина и входами транзистора. Исходные смещения на затворы подаются через короткозамкнутые шлейфы длиной lЗ1 C4 и lЗ2 Г4. Разомкнутый шлейф длиной lЗ = C4 обеспечивает к.з. стока для колебаний гетеродина.

Для преобразователей СВЧ характерно многократное взаимодействие колебаний комбинационных частот. В частности, сильны эффекты, обусловленные обратными и вторичными преобразованиями. При обратном преобразовании выходное напряжение с частотой fПР создает на входе смесителя наряду с напряжением сигнальной частоты

fС = fГ ± fПР колебание зеркальной частоты fЗ = fС fПР. В результате вторичного преобразования входное напряжение зеркальной частоты образует на выходе смесителя колебание с частотой f'ПР = | fЗ fГ| = fПР. Фаза этого колебания зависит от многих факторов и, как правило, отличается от фазы напряжения промежуточной частоты, получаемого при основном преобразовании, что может приводить к частотным и фазовым искажениям сигнала.

Диодные преобразователи частоты. Крутизна преобразования.

Два варианта схем диодных ПЧ – на рис.4.24. На СВЧ схемы следует рассматривать как электрические эквиваленты, так как в реальных конструкциях СВЧ резонансные цепи выполняются в виде отрезков полосковых (микрополосковых) или коаксиальных линий и волноводов. Напряжение (мощность) от гетеродина подается на тот же колебательный контур, на который подается и сигнал (рис. 4.24, а) в том случае, когда частота fГ, отличающаяся от fС на величину промежуточной частоты fПР, оказывается в полосе пропускания входного контура.

Если ослабление колебаний гетеродина во входном контуре слишком велико, то источники напряжений гетеродина и сигнала можно соединить в цепи диода последовательно – рис.4.24, б).

|

|

||

|

Р ис.4.24 – Диодный преобразователь частоты

|

||

Р |

Эквивалентная схема диода – рис.4.25,а): g – активная проводимость; C – емкость p-n-перехода; LS – индуктивность; rS – сопротивление соединительных проводников; CД – емкость держателя кристалла. На рис.4.25, б): C = Cpn + CД, где Cpn – емкость p-n-перехода. |

|

|

У диодов, предназначенных для преобразования частоты в диапазонах дециметровых и сантиметровых волн, LS и rS очень малы. Их можно не учитывать и пользоваться более простой схемой – рис. 4.25, б): C – емкость диода, равная сумме емкости p-n-перехода и емкости держателя кристалла CД. При анализе диодного ПЧ, как и ранее, будем полагать UГ и UПР малыми по сравнению с UГ. Это допущение соответствует истинному положению, так как для преобразования частоты напряжение гетеродина должно быть большим, чтобы изменение тока захватывало значительный нелинейный участок характеристики диода.

Р ис. 4.26 – Эквивалентная схема преобразователя частоты |

При малых уровнях преобразуемого сигнала и промежуточной частоты нелинейность диода не проявляется. При наличии модулирующего напряжения гетеродина диод для сигнала действует как линейная цепь с переменными параметрами и эквивалентную схему ПЧ – на рис. 4.26. |

Изменение проводимости g и емкости C диода (рис. 4.27) под действием напряжения гетеродина uГ = UГ cos(Гt) можно представить рядами Фурье:

g(t)

=

+

+

coskГt;

C(t)

= C0

+

C0

coskГt. (4.33)

coskГt;

C(t)

= C0

+

C0

coskГt. (4.33)

|

|

|

|

Рис. 4.27 |

|

Полный ток в цепи диода в соответствии со схемой рис.4.26 i = ug + dqС /dt,

где u = uС + uПР; qС — заряд емкости. Учитывая равенство qС = Cu , определим ток в цепи диода: i = ug + Cdu/dt + udC/dt. (4.34) Напряжения сигнала uС и промежуточной частоты uПР определяются выражениями (4.1) и (4.4). Фазовый угол ПР зависит от соотношения емкостной и резистивной составляющих проводимостей диода и от фазового угла проводимости нагрузки (на рис.4.24 – резонансный контур). Подставляя в (4.34) значения g(t) и C(t) из (4.33) и

u = uС + uПР, заменяя произведения тригонометрических функций функциями суммарных и разностных углов и группируя слагаемые, можно получить выражение для тока диода.

ис.

4.25 – Эквивалентные схемы диода

ис.

4.25 – Эквивалентные схемы диода