- •Глава I

- •1.1.Основные законы композиции: цельность, равновесие, соподчинение

- •1.3.Основные выразительные средства композиции.

- •1.4. Стилизация и процесс декоративной стилизации в композиции

- •1.5. Графика и графические элементы (инструменты) композиции

- •Глава 2. Цвет. Его место и роль в композиции

- •2.1 Понятие цвета и его характеристики

- •2.1.1. Понятие цвета и его параметры

- •Разложение солнечного света в спектр

- •2.1.2. Свойства цвета и их зависимость от освещения

- •2.1.3. Цветовая гармония и цветовые контрасты

- •2.2 Отношение цветовых полей

- •2.3 Цветопсихология. Важные свойства цвета в композиции

- •2.3.1 Свойства цвета при создании композиций

- •2.3.2. Психологическое воздействие цвета на человека

- •2.3.3 Психологическое воздействие на человека цветовых сочетаний

- •Глава 3. Модуль и орнамент

- •3.1 Структура, сходство и отличия

- •3.2 Виды орнаментов по образно-художественному содержанию и их исторически сложившиеся названия

- •Глава 4. Фактура и текстура

- •4.1 Особенности структуры. Сходство и отличия

- •Глава 5. Пластика

- •5.1 Понятие и виды

- •5.2 Рельеф. Его особенноти и композиционная роль

- •5.3 Объемная форма. Ее структура и формообразование

- •5.3.1 Объемная форма

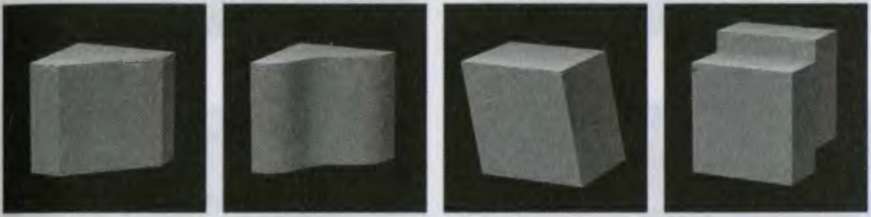

- •5. Срез ребра 6. Скругление грани 7. Наклон 8. Смещение

- •13. Пронизывание 14. Наложение 15. Выявление структу- 16. Расстановка

- •Фронтально-пространственная композиция

- •5.3.4 Глубинно-пространственная композиция

- •Глава 6. Композиция в графическом дизайне

- •6.1 Место логотипа в структуре фирменного стиля

- •6.2 Создание художественно-графического образа логотипа

- •6.3 Шрифты. Характеристика и роль в создании образа логотипа

- •6.3.1 Графическое начертание и компоновка шрифтов

- •6.3.2 Классификация шрифтов

5.3 Объемная форма. Ее структура и формообразование

5.3.1 Объемная форма

По общему виду объем отличается от плоскостной формы относительно равным развитием в трех координатных направлениях: по горизонтали, вертикали и в глубину. Такое развитие предопределяет его скульптурный характер. При этом объемная форма как бы замыкается вокруг своего композиционного центра (или оси), отличаясь компактностью. В таком виде она лучше всего воспринимается с разных точек пространства. Поэтому использование объемной формы наиболее рационально в открытой пространственной среде, а не в условиях замкнутого пространства, например рядом с ограничивающей его плоскостью.

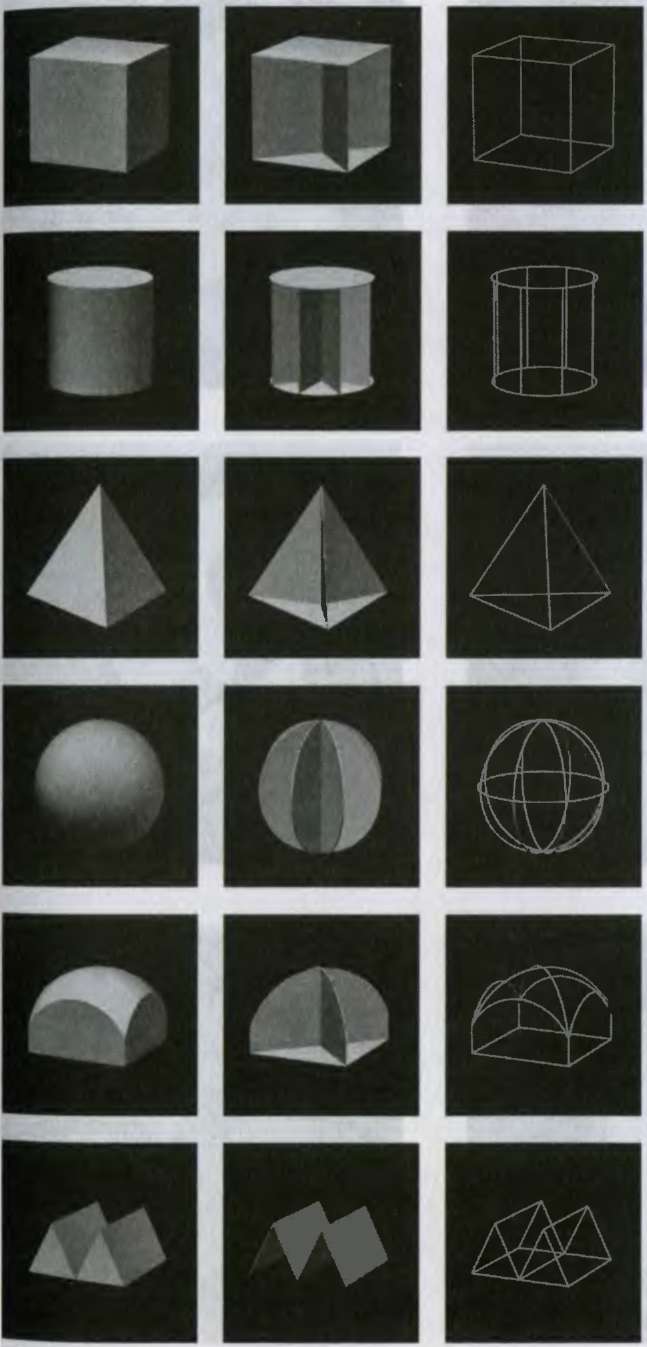

Важный композиционный признак объемной формы — ее геометрический вид. По этому признаку можно выделить (аналогично простым плоским геометрическим фигурам — квадрату, прямоугольнику, треугольнику, шару и т. д.) основные виды объемных форм. Это — куб, параллелепипед, конус, пирамида, шар и т. д. Каждый из этих видов имеет свой пластический характер, обусловленный пространственным соотношением образующих объемную форму плоскостей.

Табл.6.Первый вертикальный ряд — закрытые формы; второй ряд — полуоткрытые формы; третий вертикальный ряд — открытые формы.

1. кубические формы

2. цилиндрические формы

3. пирамидальные формы

4. шаровидные формы

5. «купольные» формы

6. складчатые формы

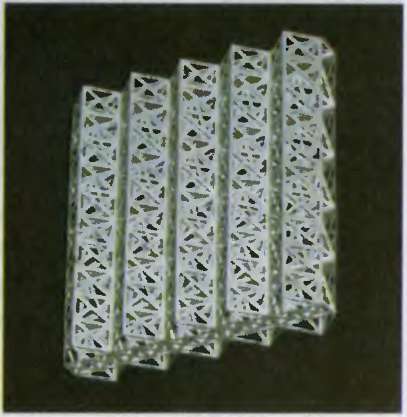

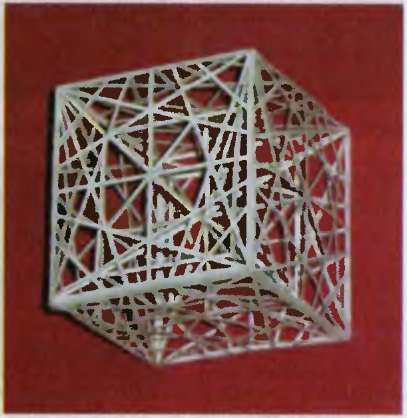

Сохраняя один геометрический вид, объемная форма может менять свой пластический характер в зависимости от степени открытости. Эта степень зависит от заполнения объемной формы пространством. В зависимости от нее объем разделяется на три основных вида: закрытый, полуоткрытый и открытый. Первый характеризуется отсутствием в нем пространства, замыканием формообразующих плоскостей и предельной плотностью массы. Второй — частичным ограничением формы и разным, в том числе и профильным, расположением в ней плоскостей относительно друг друга. Третий — формообразованием за счет использования исключительно линейно-пластических элементов. Каждый вид выделяется специфическим композиционно-пластическим характером. Закрытая форма монументальна, полуоткрытая — легкая, открытая — совсем воздушная, пронизанная пространством.

Рис. 34. - Задание на пластическое решение объемных форм, отличающихся разной степенью открытости. Открытые шаровидные формы — левый вертикальный ряд, открытые структурно-решетчатые формы — правый вертикальный ряд.

К сказанному следует добавить, что композиционный характер объемной формы во многом проявляется в ее внутреннем строении — структуре. Выражается эта структура в количестве и относительном расположении основных ее элементов. Ее крайние состояния — моноструктура и полиструктура или форма, собранная из нескольких разнохарактерных по пластике элементов. Когда последние измельчены и их так много, что они теряются, «растворяются» в общей массе объемной формы, которая по своему структурному состоянию переходит в свою противоположность — в монообъем. Четкость и ясность внутреннего строения объемной формы предопределяет ее композиционную выразительность.

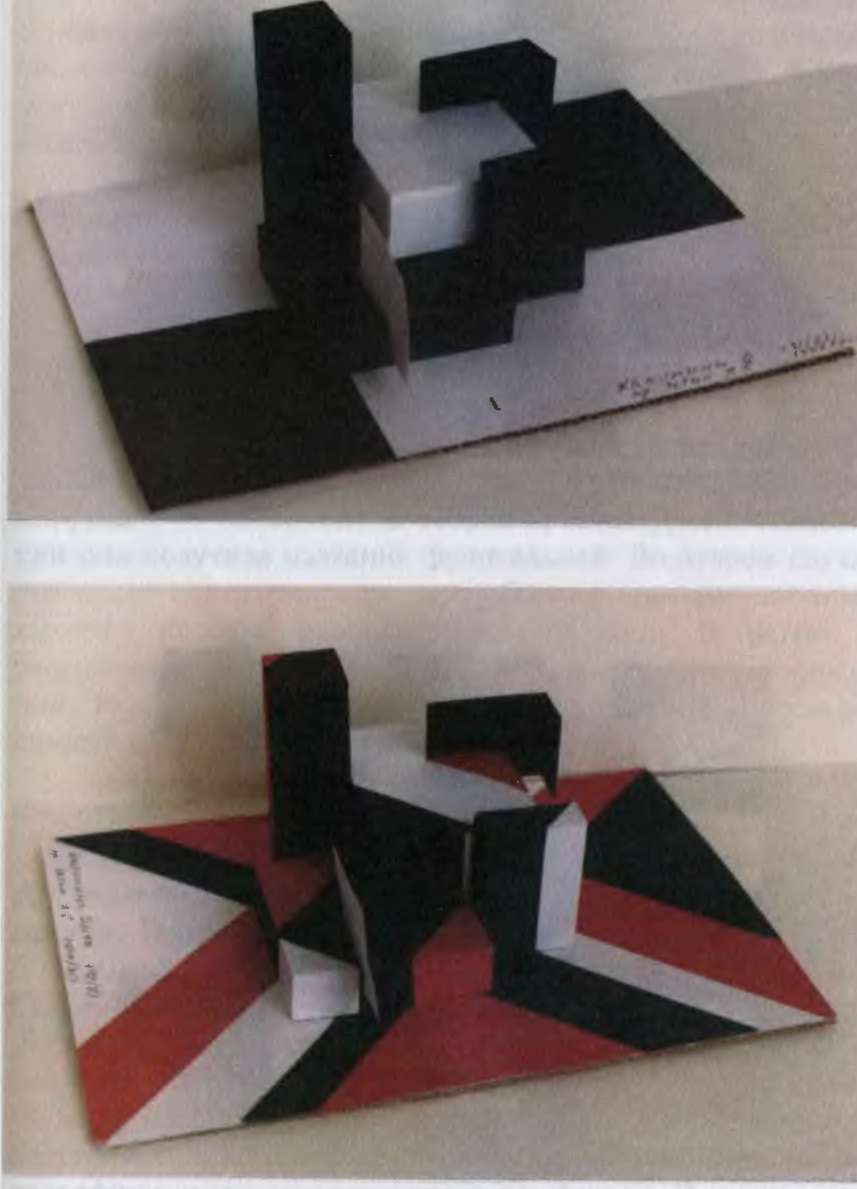

В монообъеме, или сплошном массиве, многое зависит от конфигурации и фактурно-рельефной обработки внешних поверхностей. Композиционный характер объемной полиструктуры определяет выразительное расположение в форме пластических элементов. Их случайное нагромождение, особенно в случае большого количества, ведет к нивелировке этого характера, образованию бесформенного объема. И наоборот, четкое выявление структурных частей, составляющих объемную композицию, обеспечивает ей необходимую художественную выразительность. Такое решение особенно значимо при включении в объем разных по пластическим свойствам элементов — линейных, плоскостных и, собственно, объемных.

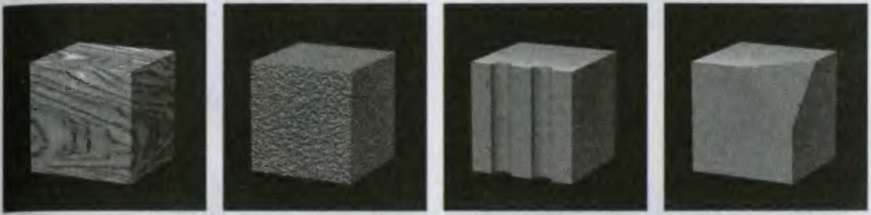

Следует учитывать, что композиционный характер закрытой объемной формы во многом проявляется в том, насколько отчетливо выделяются ее грани. В этом смысле закрытая кубическая форма более выразительна, нежели, скажем, цилиндрическая. Однако плавность переходов внешних плоскостей, формирующих объем, в иных случаях, например, при ее ярком боковом освещении, может «сыграть на руку» тому, кто строит объемную композицию. Это может придать изящество объемной форме.

Большое значение в выявлении пластического характера объемной формы имеет ее пластическая моделировка. Основные приемы такой моделировки показаны в табл. 3. Они чрезвычайно разнообразны и подчиняются решению разных композиционных задач. Например, выявлению характера формообразующих плоскостей, силуэта или конфигурации объема.

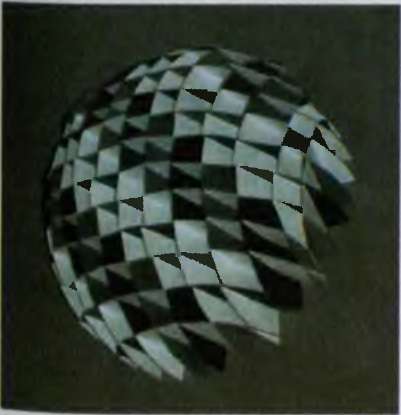

Рис. 35. - Задание на включение графики (линии и тона) в объемную композицию. Задачи - «сохранение» (вверху), «разрушение» графикой объема (внизу)

В дополнение к ним выступают приемы графической моделировки объемной формы. Такая моделировка может быть направлена также на решение разных композиционных задач, например, подчеркивание верха или низа объема, выделение его граней и др. В принципе каждая композиционная задача требует поиска своего приема графическо-пластической моделировки объемной формы. В частности, пластическая разработка шрифтовых и знаковых форм подразумевает использование приема, сохраняющего хорошую читаемость букв и знаков (наиболее удачные ее примеры представлены в рис. 35). Своя моделировка требуется в решении простых объемных геометрических фигур, например кубов и параллелепипедов (табл. 7).

1.

выявление текстуры 2. фактурная

обработка 3. рельефная обработка

4. срез вершины

поверхности

поверхности