- •3.Физические и физико-химические свойства нефти.

- •4.Свойства природного газа.

- •5.Понятие «ловушка» ув. Классификация ловушек.

- •6.Понятие «залежь» ув. Классификация залежей.

- •7.Первичная и вторичная миграция ув.

- •8.Осадочно-миграционная теория происхождения нефти.

- •9.Основные закономерности размещения месторождений ув.

- •10.Нефтегазогеологическое районирование.

- •11.Основные нефтегазоносные провинции мира.

- •12. Основные нефтегазоносные провинции рф.

- •13.Нефтегазоносность рс(я).

- •1.2 Непско-Ботуобинские нефтегазовые месторождения

- •2.1 Географическое положение Тас-Юряхского нефтегазоносного месторождения

- •2.2 Нефть ботуобинского горизонтат Тас-юряхского месторождения

- •14.Основные показатели нефтегазового пласта.

- •15.Абсолютная и открытая пористости горных пород. Формулы.

- •16.Абсолютная и фазовая и относительная проницаемости. Формулы.

- •17.Удельная поверхность горных пород. Формула.

- •18.Виды залежей.

- •19.Состав и классификация нефти.

- •20.Давления насыщения нефти газом.

- •21.Растворимость газа и нефти. Коэффициент растворимости. Формула.

- •22.Нефтеотдача пласта.

- •23.Методы увеличения извлекаемых запасов нефти.

- •25. Ротор. Назначение, устройство, условия работы, основные требования. Расчет и выбор основных параметров ротора.

- •26. Вертлюги. Назначение, устройство, условия работы, основные требования. Расчет и выбор основных параметров вертлюга.

- •28.Буровые лебедки. Назначения, технологические функции и основные требования. Классификация. Тормозные устройства буровой лебедки. Назначения и классификации.

- •31. Буровые вышки. Назначения, основные требования, классификация. Башенные и мачтовые вышки. Основные параметры и технические характеристики. Классификация нагрузок, действующие на буровые вышки.

- •32. Последовательность проектирования конструкции скважины. Факторы, учитываемые при проектировании.

- •33. Этапы проектирования гидравлической программы промывки скважины буровыми растворами.

- •34. Принципы выбора способа бурения: основные критерии выбора, учет глубины скважины, температуры в стволе, осложненности бурения, проектного профиля и др. Факторов.

- •35. Выбор типа долота и режима бурения: критерии выбора, способы получения информации и её обработки для установления оптимальных режимов, регулирования величины параметра.

- •36. Принципиальная схема опробования продуктивного горизонта с помощью пластоиспытателя на трубах

- •37. Принципиальная схема одноступенчетого цементирования. Изменения давления в цементировочных насосах, учавсвующих в этом процессе.

- •38.Принципиальная схема двухступенчатого цементирования с разрывом во времени. Достоинство и недостатки.

- •39. Принцип расчета обсадной колонны на прочность при осевом растяжении для вертикальных скважин. Специфика расчета колонн для наклонных и искривленных скважин.

- •40. Основные факторы , влияющие на качество цементирование скважин и характер их влияния .

- •42. Способы оборудования нижнего участка скважины в зоне продуктивного пласта. Условия, при которых возможно применение каждого из этих способов.

- •43. Факторы, учитываемые при выборе тампонажного материала для цементирования конкретного интервала скважины.

- •44. Выбор колонкового набора для получения качественного керна.

- •45. Конструктивные особенности и области применения бурильных труб.

- •46. Принципы расчета бурильной колоны при бурении забойным двигателем.

- •47.Принципы расчета бурильной колонны при бурении роторным способом

- •48.Режим бурения. Методика его оптимизации

- •49. Классификация методов возбуждения притока при освоении скважин.

- •50. Классификация методов интенсификации притока в процессе освоения скважины.

- •51. Опишите технические средства для получения оперативной информации в процессе бурения.

- •52. Горно-геологические характеристики разреза, влияющие на возникновение осложнений их предупреждение и ликвидация.

- •53. Совмещенный график давлений при осложнении. Выбор первого варианта конструкции скважин.

- •54. Схема циркуляционной системы скважин.

- •55. Гидравлическое давление глинистых и цементных растворов после остановки циркуляции.

- •56. Поглощения. Причины их возникновения .

- •57. Поглощение в породах с закрытыми трещинами. Особенности индикаторных кривых. Гидроразрыв и его предупреждение.

- •58. Оценка эффективности работ по ликвидации поглощений

- •59. Способы борьбы с поглощением в процессе вскрытия зоны поглощения

- •60. Гнвп.Их причины,признаки поступления пластовых флюидов. Классификация и распознование видов проявлений.

- •61. Установка цементных мостов. Особенности выбора рецептуры и приготовления тампонажного раствора для установки мостов.

- •63. Параметры системы разработки: параметр плотности сетки скважин Sc, параметр ω. Параметр , параметр а.П.Крылова Nкр.

- •64. Системы разработки при отсутствии воздействия на пласт и характеризующие их параметры.

- •65. Системы разработки с воздействием на пласты. Системы с законтурным воздействием (заводнением) и характеризующие их параметры.

- •66. Особенности применения горизонтальных скважин при разработке Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения.

- •68. Задача рациональной разработки.

- •70.Объект и система разработки.

- •71.Факторы, влияющие на выделение объектов разработки.

- •72. Разработка нефтяных месторождений с применением заводнения. Основные показатели.

- •73. Основные факторы, влияющие на коэффициент вытеснения в процессе разработки месторождений с применением заводнения.

- •74.Факторы, влияющие на выделение объектов разработки.

- •75. Разработка нефтяных месторождений при упругом режиме

- •76. Разработка нефтяных месторождений при естественных режимах.

2.1 Географическое положение Тас-Юряхского нефтегазоносного месторождения

Нефти Тас-Юряхского месторождения по физико-техническим свойствам относятся к довольно тяжелым, малосернистым. Выход парафина составляет 1,28 – 2,24%. Нефти смолистые с содержанием асфальтеновот 0,65 до 4,45%. Выход бензиновых фракций – 14 – 31%. Облегченность нефти обусловлена примесью конденсата в них. В составе метаново-нафтеновых фракций как и во всех вендкембрийских нефтях Непско-Ботуобинской НГО, основная доля приходится на низкомолекулярные алканы с максимумом распределения углеродных атомов на н-С15и н-С17. Среди насыщенных УВ нефтей Тас-Юряхского месторождения, как и среднеботуобинских нефтях, отмечается наличие 12- и 13-метилалканов.

Базисный объект разведки – ботуобинский продуктивный горизонт сложен песчаниками с маломощными прослоями аргиллитов и алевролитов в нижней части. Коллекторы представлены песчаниками серыми, кварцевыми. Мелко-, среднезернистыми, хорошо отсортированными и рыхлыми. Открытая пористость коллекторов составляет 9,5 – 19%, нефтегазонасыщенность 77 – 95%, проницаемость 0,19 – 2,29 мкм2. Каких-либо закономерностей в изменении коллекторских свойств по площади не установлено. Общая толщина горизонта варьирует в широких пределах – от 3,2 м в северной части и до 39 м в южной. Полоса максимального развития коллекторов (до 29,6 м) прослеживается с запада на восток от скважины 28, 83 Среднеботуобинского месторождения к скважине 564, 14103, 14104 и др. Приток газа получены из четырнадцати скважин, притоки газа с нефтью – из шести. Основной продуктивный горизонт – ботуобинский. В юго-западной части месторождения в нем открыта нефтегазовая залежь клинообразной формы, экранированная с севера и востока нарушениями и имеющая ГНК и ВНК на юго-западном погружении структур. В скважинах 577, 561, 567 и 14101 открыта залежь в узком блоке, ограниченном со всех сторон нарушениями в северо-западной части площади. С севера контуры этой залежи совпадают с условными ГНК и ВНК.

2.2 Нефть ботуобинского горизонтат Тас-юряхского месторождения

Нефть из ботуобинского горизонта Тас-Юряхского месторождения (скважина 14107. инт. 1972 – 1978 м) сернистая (0,78%), высокосмолистая, парафиновая (1,8%), с низким потенциальным содержанием фракций до 350С (40,96%. В дистилляте количество меркаптановой серы в несколько раз превышает допустимые по ГОСТу пределы на топлива.

В тас-юряхской нефти 12,75% бензиновых фракций (до 180С), имеющих низкие октановые числа вследствие преобладания в них парафиновых углеродов. Малое содержание нафтеновых углеродов (намного менее 30%) характеризует бензиновые фракции как неблагоприятное сырье для каталитического риформинга.

Физика пласта

14.Основные показатели нефтегазового пласта.

Проницаемость: абсолютная, относительная, фазовая

Пористость, водонасыщенность, газоносность.

15.Абсолютная и открытая пористости горных пород. Формулы.

Под пористостью горных пород понимается наличие в ней пор, каверн, трещин и других полостей, содержащих нефть, газ и воду. Различают полную и открытую пористость. Полная - определяется объемом всех пор в породе, открытая – сообщающихся между собой. В нефтепромысловой практике в основном используется открытая пористость, так как она способствует извлечению нефти из недр. Она определяется как отношение объема открытых (сообщающихся) пор к объему образца породы – коэффициент пористости (Кп). Он выражается в долях единицы или процентах. Коэффициент пористости характеризует емкостные свойства пород – коллекторов. Расчет его производится по следующей формуле:

Кп = Vпор/ Vобр ( 1 )

Кп = Vпор/ Vобр 100% ( 2 )

где Кп – коэффициент пористости;

Vпор – объем сообщающихся полостей;

Vобр – объем образца породы, см3

Значение коэффициента пористости зависит от размера и формы зерен, степени их отсортированности и уплотнения, а также от минерального состава цемента и типа цементации. Наибольшей пористостью среди терригенных пород в естественных условиях обладают несцементированные или слабосцементированные разности. По величине поровых каналов выделяются следующие группы: сверхкапиллярные, с диаметром пор – 0,508-2 мм; капиллярные - 0,0002 - 0,508 мм; субкапиллярные – менее 0,0002 мм. Движение нефти и газа в сверхкапиллярных порах происходит свободно, капиллярных – при значительном участии капиллярных сил, субкапиллярных – движение жидкости практически невозможно. Породы с субкапиллярными порами относятся к непроницаемым, плотным: глины, глинистые сланцы, известняки. В зависимости от характера полостей выделяют три типа коллектора: поровый, каверновый, трещинный. Поровые коллекторы образованы межзерновой пористостью в терригенных и карбонатных породах. Каверновые характерны для карбонатных пород. Трещинные коллекторы встречаются преимущественно в карбонатных породах и терригенных с карбонатным цементом. Они в чистом виде встречается редко и отмечены на больших глубинах в плотных карбонатных породах, песчаниках, хрупких сланцах, метаморфизованных и изверженных породах. Чаще можно видеть карбонатные коллекторы смешанного типа – порово-каверново-трещинные. В их формировании принимали участие различные процессы: выщелачивание, доломитизация - увеличивающие емкость; перекристаллизация, окремнение, уплотнение – снижающие емкостные свойства коллекторов. В зависимости от преобладания тех или иных полостей и типа коллектора пористость карбонатных пород колеблется от 0,1 до 30%. Для коллекторов с межзерновыми порами она составляет 16 – 20%. В каверновых коллекторах достигает 30% и выше. Емкость трещинных коллекторов чрезвычайно мала и составляет всего 0,1 – 3%.

Виды пористости

Общая (полная, абсолютная) пористость – суммарный объём всех пор (Vпор), открытых и закрытых. Пористость открытая эквивалентна объёму сообщающихся (Vсообщ) между собой пор. На практике для характеристики пористости используется коэффициент пористости (m), выраженный в долях или в процентах. Коэффициент общей (полной, абсолютной) пористости (mп) в процентах зависит от объема всех пор:

(1)

(1)

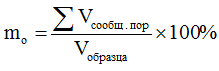

Коэффициент открытой пористости (mо) зависит от объёма сообщающихся между собой пор:

(2)

(2)

Коэффициент эффективной пористости (mэф.) оценивает фильтрацию в породе жидкости или газа, и зависит от объёма пор (Vпор фильтр), через которые идёт фильтрация.

Для коэффициентов пористости всегда выполняется соотношение:

mп > mo > mэф (4)

Для хороших коллекторов пористость лежит в пределах 15-25%

Поровые каналы нефтяных пластов условно подразделяются на три группы: субкапиллярные (размер пор < 0,0002 мм) – практически непроницаемые:

1) глины, глинистые сланцы, эвапориты (соль, гипс, ангидрит);

2) капиллярные (размер пор от 0,0002 до 0,5 мм);

3) сверхкапиллярные > 0,5 мм.