- •Цифровой спектральный анализ

- •Оглавление

- •Введение

- •Благодарности

- •Обращение к читателю

- •1. Основные понятия, задачи и проблемы цифрового

- •1.1. Что такое цифровой спектральный анализ

- •1.2. Проблемы в области спектрального оценивания

- •1.2.1. Разрешение

- •1.2.2. Обнаружимость сигналов

- •1.2.4. Состоятельность оценки

- •1.4. Взаимная связь спектров континуальных и дискретных сигналов

- •2. Спектральный анализ и быстрое преобразование

- •2.2. Перестановка данных и двоичная инверсия

- •2.3. Алгоритм бпф с прореживанием по частоте

- •2.4. Вычисление обратного дпф с помощью алгоритма прямого дпф

- •2.5. Единый подход к алгоритмам бпф

- •2.6. Особенности цифровой реализации алгоритма бпф

- •3. Соотношения между бпф и цифровой фильтрацией

- •3.1. Некоторые характеристики спектрального анализа на основе бпф

- •3.2. Соотношение между "скачущим" бпф и гребенкой фильтров

- •4. Использование окон в спектральном анализе

- •4.1. Прямоугольное окно и бпф

- •4.2. Наиболее распространенные функции окна и их характеристики

- •5. Классические методы спектрального оценивания

- •5.1. Периодограммные методы спектрального анализа

- •5.1.1. Периодограмма Даньелла

- •5.1.2. Периодограмма Бартлетта

- •5.1.3. Периодограмма Уэлча

- •5.2. Корреляционный анализ и спектральная оценка

- •5.2.1. Метод получения оценки фвк

- •5.2.2. Коррелограммный метод оценки спм

- •5.4. Комбинированные периодограммно-коррелограммные оценки

- •6. Алгоритмы спектрального анализа в ограниченном

- •6.1. Алгоритм анализа с использованием бпф

- •6.2. Алгоритм Блюстейна

- •6.3. Алгоритм z-преобразования с использованием лчм-фильтрации

- •7. Спектральный анализ, основанный на линейном

- •7.1. Модели случайных процессов

- •7.2. Методы оценки параметров ар-моделей. Блочные алгоритмы

- •7.4.1. Геометрический алгоритм

- •7.4.2. Гармонический алгоритм Берга

- •7.8.1. Выбор порядка модели

- •7.8.2. Авторегрессионные процессы с шумом наблюдения

- •7.8.3. Оценивание мощности синусоидальных компонент

- •7.8.4. Частотное разрешение

- •7.9. Метод Прони

- •7.9.1 Исходный метод Прони

- •7.9.2. Метод наименьших квадратов Прони

- •Условные обозначения, принятые в книге

- •Литература

7.8.4. Частотное разрешение

Следует заметить, что степень улучшения разрешения оценки АР СПМ в случае процессов, состоящих из смеси синусоид и белого шума, зависит от величины отношения сигнал/шум. Степень разрешения синусоид равной мощости в случае известной автокорреляционной последовательности можно определить с помощью приближенной формулы С. Л. Марпла-мл.:

где F - разрешение в Гц,

Т - интервал отсчетов в секундах,

р - максимальное значение индекса временного сдвига для АКП,

SNR - линейное отношение сигнал/шум для отдельной синусоиды.

7.9. Метод Прони

Метод Прони - метод моделирования выборочных данных в виде линейной комбинации экспоненциальных функций. С помощью метода Прони осуществляется аппроксимация данных с использованием некоторой детерминированной экспоненциальной модели, в противоположность АР-методам, с помощью которых стремятся приспособить вероятностные модели представления статистик 2-го порядка для имеющихся данных.

В оригинальной статье Г. Прони описан метод точной подгонки, основанный на использовании такого большого числа полностью затухающих экспонент, сколько их необходимо для аппроксимации N имеющихся точек данных. Современный вариант метода Прони обобщен и на модели, состоящие из затухающих синусоид. В нем также используется анализ по методу наименьших квадратов для приближенной подгонки экспоненциальной модели в тех случаях, когда число точек данных превышает их число, необходимое для подгонки с помощью предполагаемого числа экспоненциальных членов. Одна из модификаций современного метода Прони позволяет использовать чисто синусоидальную модель с незатухающими компонентами.

Предположим, что имеется N комплексных отсчетов данных {x(1), ..., x(N)}. Тогда метод Прони позволяет оценить x(n) с помощью некоторой p-членной модели комплексных экспонент

![]()

где 1nN, T - интервал отсчетов в секундах, Ak и k - амплитуда и коэффициент затухания (в с-1) k-й комплексной экспоненты, fk и k - частота (в Гц) и начальная фаза (в рад) k-й синусоиды. Значения всех этих параметров полностью произвольны. В случае отсчетов действительных данных комплексные экспоненты должны появляться комплексно-сопряженными парами равной амплитуды, что сводит экспоненциальное представление к

![]()

где 1nN. Если число p комплексных экспонент четно, то будем иметь p/2 затухающих косинусоид. Если p нечетно, то будем иметь (p-1)/2 затухающих косинусоид и одну полностью затухающую экспоненту.

7.9.1 Исходный метод Прони

Если число используемых отсчетов данных равно числу экспоненциальных параметров, то возможна точная подгонка экспонент под имеющиеся данные. Рассмотрим функцию дискретного времени, представляющую собой сумму p экспонент:

![]()

где комплексные константы hk и zk определяются выражениями

![]() или

в матричной форме

или

в матричной форме

Эти уравнения можно разделить по параметрам hk и zk, т. к. уравнение (7.50) является решением некоторого однородного линейного разностного уравнения с постоянными коэффициентами. Определим сначала полином ф(z) с комплексными коэффициентами a(m), a(0)=1, корнями которого являются экспоненты zk

![]()

Осуществляя сдвиг индекса от n к n-m и умножая обе его части на параметр a(m), получаем

![]()

Записывая аналогичные произведения a(0)x(n), ..., a(m-1)x(n-m+1) и осуществляя суммирование, получим

![]()

Осуществляя подстановку zin-m-1=zin-pzip-m-1, получим

![]()

Сумму в правой части (7.52) можно рассматривать как полином, определяемый уравнением (7.51), который записан через свои корни, что и обеспечивает в (7.52) равенство нулю. Уравнение (7.52) - это линейное разностное уравнение, однородное решение которого выражается формулой (7.48). Полином (7.51), ассоциированный с этим линейным разностным уравнением, называется характеристическим.

p уравнений, представляющих истинные значения коэффициентов a(m), удовлетворяющих уравнению (7.52), можно записать в виде следующего (pхp)-матричного уравнения

Процедуру Прони для подгонки p экспонент к 2p отсчетам можно теперь представить в виде следующих трех этапов. На первом этапе получается решение уравнения (7.53) для коэффициентов полинома. На втором этапе вычисляются корни полинома, определяемого уравнением (7.51). Используя корень zi, можно определить коэффициент затухания i и частоту синусоиды fi с помощью соотношений

![]()

На третьем этапе корни полинома, вычисленные на втором этапе, используются для формирования элемементов матрицы уравнения (7.50), которое затем решается относительно p комплексных параметров h1, ..., hp. Амплитуда Ai и начальная фаза i

находятся как:

![]()

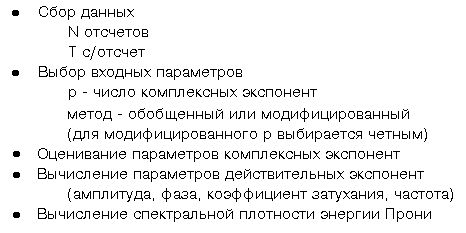

Краткая запись метода экспоненциального оценивания Прони и вычисления СПЭ по методу Прони приведена на рис. 7.10.

Р ис.

7.10

ис.

7.10