- •Содержание

- •I. Отчетность……………………………………………………….54

- •X. Библиографический список…………………………………….54

- •I. Введение

- •1. Цель курса:

- •2. Задачи курса:

- •3. Место дисциплины в программе общей и специальной подготовки студентов и её связь с другими дисциплинами

- •4. Характер курса

- •5. Требования к уровню подготовки студента

- •6. Требования к уровню освоения содержания курса

- •7. Методическая новизна курса

- •II. Распределение часов курса по темам и видам работ Учебно-тематический план занятий студентов очной формы обучения

- •Учебно-тематический план занятий студентов заочной формы обучения

- •III. Содержание курса

- •Раздел 1 Девиантное поведение как социально-психологическая проблема

- •1.1 Поведенческая норма и девиация в обществе и культуре. История развития взглядов на природу девиантного поведения

- •1.2 Повышающая и понижающая девиация

- •Литература

- •Дополнительная:

- •Раздел 2 Социально-психологическая адаптация как фактор регуляции поведения человека

- •2.1 Сферы, виды и функции социально-психологической адаптации

- •2.2 Социальные факторы дезадаптации

- •2.3 Психологические факторы дезадаптации

- •Литература

- •Раздел 3 Формы девиантного поведения

- •3.1 Агрессивное и аутоагрессивное поведение

- •Литература

- •3.2 Делинквентное и криминальное поведение

- •Литература

- •3.3 Аддиктивное поведение

- •Литература

- •3.4 Психология социального и невротического отчуждения. Проблема социального отчуждения и социальной изоляции

- •Литература Основная:

- •3.5 Сексуальные отклонения

- •Литература

- •Раздел 4 Реабилитационная практика

- •4.2 Программы реабилитации

- •Литература

- •IV. Обязательный понятийный минимум дисциплины

- •V. Программа практических занятий

- •1. Практические занятия

- •Литература

- •2. Семинарские занятия

- •Литература

- •Литература

- •Литература

- •VI. Самостоятельная работа студентов (для студентов очной и заочной формы обучения)

- •1. Примерные вопросы для подготовки к зачету

- •VII. Методические рекомендации для выполнения контрольной работы по курсу «Основы отклоняющегося поведения»

- •1. Анализ семейной ситуации

- •2. Лист изучения средовой адаптации

- •3. Схема постановки психолого-педагогического диагноза мотива отклоняющегося поведения

- •Рассмотрим поэтапно ход анализа случая отклоняющегося поведения

- •Ранжирование признаков средовой дезадаптации

- •VIII. Контрольные мероприятия

- •IX. Отчетность

- •X. Библиографический список

- •XI. Ресурсное обеспечение

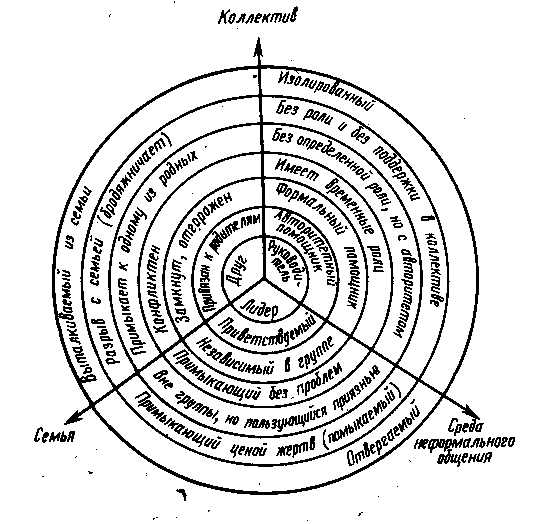

Ранжирование признаков средовой дезадаптации

Рис. 1

Тремя лучами, исходящими из одной точки под углом 120 градусов, обозначены направления проблем средовой адаптации учащегося. Точка в центре означает, что несовершеннолетний в данной сфере отношений затруднений не испытывает. Чем дальше от центра, тем с более значительными проблемами самоутверждения ему приходится сталкиваться. По своей значимости для личности эти проблемы можно условно распределить по уровням в каждой из социальных сред.

Позиция подростка в коллективе определяется двумя основными моментами: официально отведенной ему ролью, отраженной в общественном поручении, и авторитетом, которым он пользуется у его членов за успехи в совместной деятельности. Первый момент зависит от отношения к нему педагога, второй - в значительной мере от личных достоинств. Сопоставляя указанные моменты, можно определить следующие уровни: 1) руководитель; 2) авторитетный помощник; 3) формальный помощник; 4) имеет временные роли; 5) без определенной роли, но с авторитетом у части коллектива; 6) без определенной роли и без поддержки в коллективе; 7) психологически изолированный.

С большой степенью вероятности можно предполагать, что по мере удаления от первых ролей стремление следовать коллективным ценностям будет ослабевать, самооценка - осложняться ощущением несправедливости, а энтузиазм в достижении коллективных целей - ослабевать.

Позиция несовершеннолетнего в среде неформального общения в значительно большей степени, чем в коллективе, зависит от чувств приязни или неприязни. Это и понятно, так как межличностные отношения в таком общении не навязываются извне. Человек сам ищет себе компанию, выбирает ее по склонностям и удерживается в ней по собственному желанию. Там он старается занять престижное положение и его личная значимость подтверждается готовностью окружающих признать за ним право влиять на настроение и поступки других людей. В обобщенной форме проблемы самоутверждения подростка в группе неформального общения можно расположить в такой последовательности: 1) лидер; 2) приветствуемый член группы (звезда), примыкающий к группе без существенных проблем; 3) не имеющий определенного статуса в группе, но принимаемый без затруднений, примыкающий ценой личностных жертв (помыкаемый); 4) изолированный, но удерживающий самостоятельность; 5) отвергаемый, вытесняемый.

Чем ниже уровень средовой адаптации, тем больше проблем коммуникативного порядка испытывает подросток, тем вероятнее, что его будет преследовать чувство своей малоценности, тем легче он попадает под влияние среды, которая захочет его принять.

Оценка позиции подростка в семье не имеет таких четких ориентиров. Лучше всего за отправную точку взять психологическую поддержку и степень защиты, на которую может рассчитывать несовершеннолетний при появлении у него проблем в других сферах отношений. Это проявляется в таких признаках, как сплоченность, взаимный интерес друг к другу, готовность подчинить свои интересы другим членам семьи. За основу оценки берется уровень конфликтности: 1) дружеские отношения с родителями; 2) привязан к родителям, но излишне зависит от них; 3) отгорожен, полагается больше на себя; 4) занимает индивидуальную позицию, протестует; 5) примыкает к одному родителю и враждебен другому; 6) активно разрушает связи с семьей по своей инициативе; 7) выталкивается из семьи с чувством враждебности.

Чем выше уровень конфликтности, тем сложнее несовершеннолетнему строить свои отношения со взрослыми не только в семье, но и в жизни. Тем чаще ему приходится рассчитывать на собственные силы и принимать решения на свой страх и риск.

Определите позиции несовершеннолетнего в указанных сферах его отношений, опираясь на свои наблюдения и впечатления, и нанесите на каждый из лучей точку в том месте, где, по вашему мнению, должен быть обозначен уровень средовой адаптации на данный момент. Затем, взяв эту точку за центр маленькой окружности диаметром примерно в 4/7 его длины, проведите ее. Соотношение полученных кругов позволит наглядно представить себе сложившуюся ситуацию.

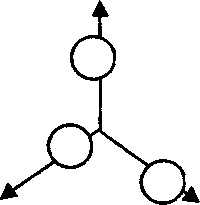

В первом примере (рис.2) отражен случай, когда подросток испытывает наибольшие трудности в общении со сверстниками в среде неформального общения и в коллективе (домашний ребенок). Для самоутверждения ему доступнее всего путь завоевания авторитета в основном виде деятельности, на что и должны быть направлены главные усилия и педагогов, и родителей, и психолога.

Рис.2

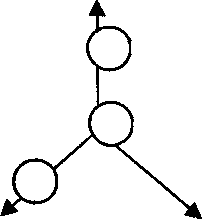

В примере, показанном на рис.3, подросток пользуется популярностью среди сверстников, но она дается ему нелегко, так как завоевывается только собственным силами. Возможность эмоционального «срыва» с его стороны представляется вполне вероятной.

Рис. 3

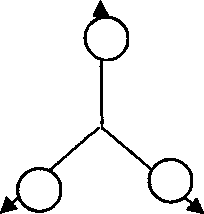

Рис. 4

Рис.4 иллюстрирует случай, когда психологическая изоляция подростка грозит появлением у него психологического комплекса отщепенца.

При оценке графического изображения проблем средовой адаптации можно руководствоваться следующими правилами:

Если по двум направлениям окружности пересекаются, а третья располагается от них на дистанции, всесторонность личностного развития, как правило, страдает. Подросток старается по мере возможности изолироваться психологически от проблем самоутверждения в этой третьей среде. У него накапливается дефицит жизненного опыта, что может стать причиной конфликта, когда обстоятельства не позволят ему избежать столкновения с ней.

Если только одна окружность захватывает центр, а две другие отстоят от нее на дистанции, развитие личности теряет гармоничность. Подросток излишне уходит в мир переживаний, связанный с той сферой отношений, где он чувствует себя уверенно, а проблемам в двух других противопоставляет психологически защитные формы реагирования.

Если все три окружности расположены вдали от центра, не соприкасаясь друг с другом, развитие личности теряет внутренние ориентиры и попадазт в сильную зависимость от внешних обстоятельств как хороших, так и плохих.

Использование такой схемы позволяет лучше ориентироваться в выборе педагогических средств для того чтобы помочь учащемуся достичь равновесия со средой, после чего обычно исчезает конфликтообразующая почва.

Индивидуальные особенности личности. Дальнейший анализ причин конфликта обязательно должен включать этап, на котором психологу и классному руководителю предстоит составить мнение о тех индивидуальных особенностях учащегося, которые либо провоцируют проявление противоречий в отношениях с окружающими, либо видоизменяют типичные варианты реагирования на неблагоприятные факторы в данном возрасте.

В случаях, когда предполагается, что в основе отклоняющегося поведения учащегося лежит нарушение его психического здоровья или развития, помощь со стороны врача может быть очень действенной. Во-первых, как организатор диспансеризации, он обязан обеспечить подростка квалифицированной консультацией специалиста (психиатра, невропатолога, психолога, дефектолога и др.). Во-вторых, врач самостоятельно дает рекомендации относительно режима учебы, труда и отдыха, профессиональной пригодности и применения медикаментозных средств, если для этого имеются показания. И наконец, он устанавливает личный контроль за развитием несовершеннолетнего с помощью родителей, медицинских работников, психолога.

Получать полноценные сведения об индивидуальных особенностях учащегося поможет налаженная связь с общеобразовательной школой. Не секрет, что информативная значимость современной характеристики, которую получает учащийся, заканчивающий девять или одиннадцать классов, весьма низкая (стандартность, формальность характеристик). Она не включает всех сведений, которые накопились у педагогического коллектива школы за весь период обучения. Следовательно, эти сведения должны быть получены.

Переживания, толкающие на конфликт. После того как психолог и классный руководитель получили достаточно данных об обстоятельствах, предрасполагающих к появлению недовольства собой и условиями воспитания, у них появляется реальная возможность сделать выводы о причине конфликта как устойчивом стремлении неадекватным способом разрешать возникающие перед учащимся проблемы. Например, это может быть желание удержать или завоевать позиции лидера в подростковой группе, где перед педагогически запущенным подростком открываются заманчивые перспективы приобрести авторитет в глазах сверстников. Это желание будет причиной, в соответствии с которой учащийся будет активно проявлять инициативу в поисках ситуации, где его «достоинства могли бы быть замечены» и оценены в глазах окружающих, мнением которых он сейчас так сильно дорожит.

Подросток может испытывать сильное стремление приобщиться к группе, чтобы преодолеть психологическую дистанцию, отделяющую его от коллектива. Авторитет, завоевать который он надеется в среде неформального общения, по его мнению, может поднять престиж его положения вообще. У такого учащегося делинквентность поведения всегда будет больше на словах, чем на деле, а демонстративность поведения будет идти явно вразрез со стремлением слиться с коллективом.

Переживанием, толкающим на конфликт, может стать устойчивое психическое напряжение неудачника, в «штыки» встречающего любую попытку вовлечь его в коллективный образ жизни. Он нередко конфликтует «с досады», причем не столько на обстоятельства, сколько на самого себя. Ему бывает трудно «рискнуть своим самомнением», чтобы попытка приобщиться к общему делу не была в самом начале сорвана ироническим отношением сверстников.

Конфликт вполне может быть выражением чувства обиды и мести «непризнаваемого», но самолюбивого учащегося, не имеющего данных для того, чтобы преодолеть коммуникативные проблемы, но привыкшего, чтобы к нему относились с повышенным вниманием.

Конфликт бывает вызван и столкновением не самого учащегося с окружающей средой, а тех навыков и привычек, которые он принес из плохой семьи или социально неблагоприятной среды неформального общения, а сейчас просто демонстрирует их вопреки требованиям учебного заведения, так как ориентация на микросреду лишает наказание и порицание со стороны педагогического коллектива той побудительной силы, на которую взрослые обычно рассчитывают.

В конечном счете сам по себе конфликт может быть не более чем заостренным, утрированным, не обычно протекающим психологическим «подростковым комплексом», когда учащийся «вредничает», сам того не желая и порою даже вопреки своим настоящим и искренним чувствам.

Мы перечислили только некоторые варианты, которые встречаются в практике чаще других, но вовсе не исчерпывают всей гаммы переживаний, лежащих в основе конфликтного переживания. Думается, что в дальнейшем перечислении и нет особой нужды, так как все предыдущее изложение подготовило нас к самостоятельным выводам в этом направлении.

Выводы о мотивах конкретного поступка. Завершает процесс диагностики вывод о мотивах конкретного поступка, из которого должен исходить психолог, планируя свою воспитательную, тактику. Другими словами, частный случай отклоняющегося поведения должен быть объяснен с общих позиций теории личностного развития. Перечислим варианты педагогической диагностики.

«Детская шалость» - подросток в своих действиях исходит из игровых соображений, упускает из вида возможные последствия и затрагивает интересы других людей, не отдавая себе отчета в том, как они на это посмотрят. Такое поведение у младших подростков встречается нередко, особенно на фоне эмоционального подъема, в игровой ситуации и в подражание другим.

«Подростковая протестная реакция» — обострение отношений основано на естественном стремлении подростка к оппозиции. За ней не стоит сколько-нибудь заметного конфликтного переживания, которое позволило бы считать инцидент вынужденным или целесообразным.

«Конформное подражание отрицательному примеру» — подросток включается в конфликт, чтобы доказать, что он «как все» или по меньшей мере «не хуже всех». Иногда это совпадает с его личностными установками, иногда противоречит им, но в своей основе поведение лишено «конфликтообразующей почвы» в душе самого учащегося.

«Компенсаторная реакция» как ответ на неблагоприятную ситуацию в среде неформального общения, когда подросток не желает мириться с положением вытесняемого или отвергаемого.

«Реализация заражения аморальными или антисоциальными привычками в семье или среде общения», когда «всплывают» ранее скрываемые устойчивые навыки социально неадекватного поведения.