- •Введение

- •Часть I строение и физиология микроорганизмов

- •Глава I. Строение и принципы систематики микроорганизмов

- •Бактерии

- •Неклеточные формы жизни

- •Водоросли и водные грибы

- •Простейшие

- •Глава II. Химический состав клетки

- •Вода и минеральные соли

- •Органические вещества клетки

- •Синтез белка

- •Мутагенез

- •Глава. III. Ферменты

- •Ферменты—биологические катализаторы

- •Строение и свойства ферментов

- •Принципы классификации ферментов

- •Окислительно-восстановительные ферменты (оксиредуктазы)

- •Регуляция синтеза ферментов

- •Глава IV. Получение энергии микроорганизмами Энергетический и конструктивный обмены

- •Получение энергии литотрофами

- •Получение энергии органотрофами

- •Взаимосвязь процессов обмена в организме

- •Глава V. Закономерности роста и развития микробных культур Рост, развитие, размножение

- •Понятие об абсолютной и относительной скорости роста

- •Особенности выращивания микроорганизмов в проточных культурах

- •Фазы развития микробной культуры

- •Влияние лимитирующих факторов на скорость роста

- •Скорость роста и физиологическая активность

- •Глава VI. Влияние внешних факторов на микроорганизмы Влияние температуры

- •Влияние влажности

- •Влияние лучистой энергии

- •Влияние осмотического давления

- •Активная реакция среды и окислительно-восстановительный потенциал

- •Часть II участие микроорганизмов в превращении веществ

- •Глава VII. Круговорот углерода

- •Распространение микроорганизмов в природе

- •Круговорот углерода и участие в нем микроорганизмов

- •Глава VIIII. Расщепление органических соединений в анаэробных условиях

- •Сбраживание углеводов

- •Маслянокислое брожение

- •Cбраживание жиров

- •Анаэробное расщепление белков

- •Глава IX. Расщепление органинеских соединений в аэробных условиях

- •Окисление углеводов

- •Окисление этанола. Получение уксусной кислоты

- •Окисление жиров

- •Окисление углеводородов

- •Расщепление азотсодержащих соединений

- •Глава X. Превращение соединений азота микроорганизмами Нитрификация

- •Денитрификация

- •Фиксация молекулярного азота

- •Глава XI. Превращение соединений серы микроорганизмами

- •Окисление соединений серы

- •Восстановление соединений серы

- •Глава XIII. Превращение соединений металлов микроорганизмами

- •Окисление соединений записного железа

- •Окисление соединений марганца

- •Выщелачивание металлов из руд

- •Часть III загрязнение и самоочищение водоемов

- •Глава XIIII. Экологические системы пресных водоемов Понятие экосистемы

- •Роль окружающей среды в формировании экосистемы

- •Особенности речных экосистем

- •Особенности озерных экосистем

- •Особенности экосистем водохранилищ

- •Глава XIV. Загрязнение водоемов

- •Характеристика основных видов загрязнения

- •Виды воздействия сточных вод на водоемы

- •Глава XV. Загрязнение водоемов и распространение водных инфекций

- •Понятие инфекции

- •Распространение инфекции

- •Водные инфекции

- •Понятие иммунитета

- •Противоэпидемические мероприятия

- •Глава XVI. Круговорот веществ и энергии в водоемах. Самоочищение водоемов

- •Поступление органических веществ в водоем с водосборной площади

- •Cинтез первичной продукции в водоеме

- •Превращение и деструкция органического вещества

- •Роль отдельных групп гидробионтов в самоочищении водоемов

- •Глава XVIII. Оценка степени загрязненности водоема Классификация водоемов по степени загрязненности

- •Санитарно-бактериологический анализ

- •Часть IV биологические процессы в системах Глава XVIII. Биологические помехи в водоснабжении

- •Помехи, вызываеалые аллохтонными организмами

- •Помехи, вызываемые автохтонными организмами

- •Влияние обрастаний на качество воды и материал труб

- •Меры борьбы с биологическими помехами

- •Глава XIX. Население очистных сооружений канализации

- •Глава XX. Экологические системы очистных сооружений канализации

- •Экосистемы искусственных аэрационных очистных сооружений

- •Экологические системы естественных аэрационных очистных сооружений

- •Экосистемы анаэробных очистных сооружений

- •Литература

- •Оглавление

Глава. III. Ферменты

Ферменты, или энзимы, играют большую роль в жизни любого организма.

Ферменты ускоряют химические реакции, протекающие в организме, но при этом не расходуются и не входят в состав конечных продуктов, т. е. ведут себя как типичные катализаторы. Они и являются катализаторами, синтезированными живой клеткой, т. е. биокатализаторами. Ферменты могут быть выделены из клетки в кристаллическом виде и подвергнуты детальному изучению. Достижения современной биологии позволили не только анализировать, но и синтезировать некоторые ферменты. Наука о ферментах—энзимология—непрерывно пополняется новыми фактами.

В настоящей главе излагаются общие положения энзимологии и рассматриваются некоторые вопросы, имеющие особо важное значение для понимания процессов окисления органических соединений.

Ферменты—биологические катализаторы

Для того чтобы молекулы двух веществ прореагировали между собой, они должны прежде всего встретиться. Поэтому все факторы, способствующие частоте столкновения молекул, ускоряют течение химической реакции. К таким факторам относятся, например, повышение концентрации реагирующих веществ, повышение температуры. Но не все встретившиеся молекулы реагируют между собой. Для того чтобы реакция произошла, молекулы должны находиться в активном состоянии, т. е. иметь определенное количество энергии, позволяющее им вступить в реакцию. Это дополнительное количество энергии называется энергией активации. Скорость реакции между двумя химическими соединениями зависит от соотношения молекул, находящихся в активном и неактивном состоянии.

Катализатор не вносит дополнительной энергии в реакцию, не повышает температуру, а концентрацию реагирующих веществ способен повысить только при гетерогенном катализе. Сущность действия катализатора заключается в том, что он снижает энергию активации, необходимую для осуществления данной реакции. Это становится возможным благодаря тому, что катализатор способствует образованию промежуточных продуктов (требующих меньшей энергии) и направляет реакцию по другому пути. Ферменты очень эффективно снижают энергию активации. Для гидролиза сахарозы без катализатора требуется энергия активации 730 кДж/моль, при катализе той же реакции ионами водорода энергия активации снижается до 107,5 кДж/моль, а при катализе ферментом сахаразой—до 39,5 кДж/моль.

Особенность биологических катализаторов—их высокая каталитическая активность. Из приведенного примера видно, насколько эффективнее понижает энергию активации фермент по сравнению с неорганическим катализатором. Для характеристики каталитической активности пользуются понятием «число оборотов» фермента. Оно показывает, сколько молекул субстрата перерабатывается одной молекулой фермента в течение 1 мин (субстратом называется объект воздействия фермента).

Каталаза, расщепляющая перекись водорода, имеет число оборотов 5 000 000. Это означает, что в течение 1 мин молекула каталазы расщепляет 5 000 000 молекул Н2О2. Эта реакция может также катализироваться атомами железа, но потребовалось бы 300 лет, чтобы один атом железа расщепил столько же молекул, сколько молекула каталазы расщепляет за одну секунду.

Другая особенность ферментов как катализаторов заключается в их высокой специфичности. Фермент сахараза, например, разлагает дисахарид сахарозу, но не действует на другие дисахариды, мальтозу и лактозу.

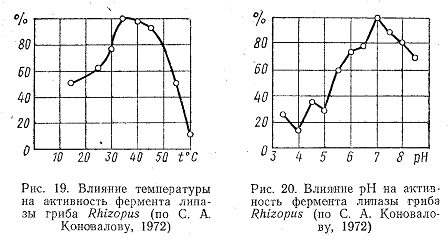

Третья особенность ферментов заключается в том, что активность их в очень большой степени зависит от различных факторов. Большое влияние на ферменты оказывает температура. При повышении температуры скорость ферментативных реакций, как и других химических реакций, возрастает, но только до определенного предела. При дальнейшем повышении температуры наступает необратимая инактивация ферментов (рис. 19). Для большинства ферментов предельная температура 50—60 °С. Понижение температуры снижает скорость ферментативных реакций, но инактивации ферментов при этом обычно не происходит.

Каждый фермент имеет свой оптимум по отношению к кислотности среды. Большинство клеточных ферментов активнее при нейтральной реакции (рис. 20), но встречаются и исключения. Так, белки перевариваются желудочным ферментом пепсином, действующим с наибольшей активностью при рН 2, и ферментом, выделяемым поджелудочной железой,— трипсином, оптимум рН которого равен 8,5.

Некоторые ферменты содержат в своем составе различные микроэлементы, и поэтому внесение ничтожных доз этих элементов сильно отражается на активности ферментов. На действие фермента, катализирующего восстановление нитратов, таким образом влияет добавление молибдена, на действие различных окислительно-восстановительных ферментов—добавление железа или меди. Другие ферменты избирательно чувствительны к определенным ядам. Даже незначительные концентрации синильной кислоты и ее солей инактивируют один из дыхательных ферментов—цитохромоксидазу.

Сами ферменты также могут обладать токсичным действием. Яды змей, пчел и скорпионов, например, содержат ферменты, разрушающие клетки крови и другие ткани.

Таким образом, каталитическое действие ферментов отличается тремя особенностями: высокой активностью, специфичностью и чувствительностью к различным внешним факторам.