- •Введение

- •Часть I строение и физиология микроорганизмов

- •Глава I. Строение и принципы систематики микроорганизмов

- •Бактерии

- •Неклеточные формы жизни

- •Водоросли и водные грибы

- •Простейшие

- •Глава II. Химический состав клетки

- •Вода и минеральные соли

- •Органические вещества клетки

- •Синтез белка

- •Мутагенез

- •Глава. III. Ферменты

- •Ферменты—биологические катализаторы

- •Строение и свойства ферментов

- •Принципы классификации ферментов

- •Окислительно-восстановительные ферменты (оксиредуктазы)

- •Регуляция синтеза ферментов

- •Глава IV. Получение энергии микроорганизмами Энергетический и конструктивный обмены

- •Получение энергии литотрофами

- •Получение энергии органотрофами

- •Взаимосвязь процессов обмена в организме

- •Глава V. Закономерности роста и развития микробных культур Рост, развитие, размножение

- •Понятие об абсолютной и относительной скорости роста

- •Особенности выращивания микроорганизмов в проточных культурах

- •Фазы развития микробной культуры

- •Влияние лимитирующих факторов на скорость роста

- •Скорость роста и физиологическая активность

- •Глава VI. Влияние внешних факторов на микроорганизмы Влияние температуры

- •Влияние влажности

- •Влияние лучистой энергии

- •Влияние осмотического давления

- •Активная реакция среды и окислительно-восстановительный потенциал

- •Часть II участие микроорганизмов в превращении веществ

- •Глава VII. Круговорот углерода

- •Распространение микроорганизмов в природе

- •Круговорот углерода и участие в нем микроорганизмов

- •Глава VIIII. Расщепление органических соединений в анаэробных условиях

- •Сбраживание углеводов

- •Маслянокислое брожение

- •Cбраживание жиров

- •Анаэробное расщепление белков

- •Глава IX. Расщепление органинеских соединений в аэробных условиях

- •Окисление углеводов

- •Окисление этанола. Получение уксусной кислоты

- •Окисление жиров

- •Окисление углеводородов

- •Расщепление азотсодержащих соединений

- •Глава X. Превращение соединений азота микроорганизмами Нитрификация

- •Денитрификация

- •Фиксация молекулярного азота

- •Глава XI. Превращение соединений серы микроорганизмами

- •Окисление соединений серы

- •Восстановление соединений серы

- •Глава XIII. Превращение соединений металлов микроорганизмами

- •Окисление соединений записного железа

- •Окисление соединений марганца

- •Выщелачивание металлов из руд

- •Часть III загрязнение и самоочищение водоемов

- •Глава XIIII. Экологические системы пресных водоемов Понятие экосистемы

- •Роль окружающей среды в формировании экосистемы

- •Особенности речных экосистем

- •Особенности озерных экосистем

- •Особенности экосистем водохранилищ

- •Глава XIV. Загрязнение водоемов

- •Характеристика основных видов загрязнения

- •Виды воздействия сточных вод на водоемы

- •Глава XV. Загрязнение водоемов и распространение водных инфекций

- •Понятие инфекции

- •Распространение инфекции

- •Водные инфекции

- •Понятие иммунитета

- •Противоэпидемические мероприятия

- •Глава XVI. Круговорот веществ и энергии в водоемах. Самоочищение водоемов

- •Поступление органических веществ в водоем с водосборной площади

- •Cинтез первичной продукции в водоеме

- •Превращение и деструкция органического вещества

- •Роль отдельных групп гидробионтов в самоочищении водоемов

- •Глава XVIII. Оценка степени загрязненности водоема Классификация водоемов по степени загрязненности

- •Санитарно-бактериологический анализ

- •Часть IV биологические процессы в системах Глава XVIII. Биологические помехи в водоснабжении

- •Помехи, вызываеалые аллохтонными организмами

- •Помехи, вызываемые автохтонными организмами

- •Влияние обрастаний на качество воды и материал труб

- •Меры борьбы с биологическими помехами

- •Глава XIX. Население очистных сооружений канализации

- •Глава XX. Экологические системы очистных сооружений канализации

- •Экосистемы искусственных аэрационных очистных сооружений

- •Экологические системы естественных аэрационных очистных сооружений

- •Экосистемы анаэробных очистных сооружений

- •Литература

- •Оглавление

Экосистемы анаэробных очистных сооружений

В процессе механической очистки сточных вод значительная часть содержащихся в них загрязнений выпадает в осадок в первичных отстойниках. В процессе биологической очистки образуется активный ил или биопленка, которые выделяются в осадок во вторичных отстойниках. И осадок из первичных отстойников, и активный ил, и биопленка содержат большое количество органических веществ. Дальнейшая переработка осадков осуществляется либо путем сбраживания, либо путем механического обезвоживания без участия микроорганизмов.

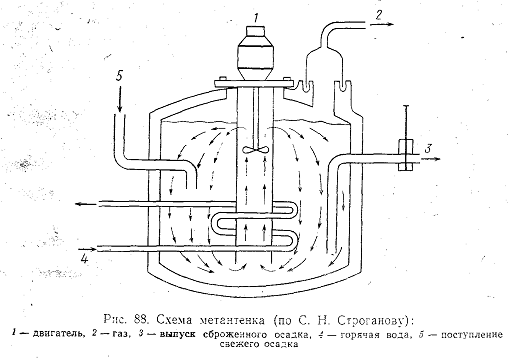

Для сбраживания осадков в настоящее время применяются два основных сооружения: метантенк и камера перегнивания осветлителя-перегнивателя. Биологические процессы в осветлителе-перегнивателе совершенно не изучены, и поэтому в дальнейшем рассматриваются только процессы, совершающиеся в метантенке (рис. 88).

Биологическое изучение анаэробных процессов представляет очень большие трудности (см. гл. IX), и потому чисто инженерные вопросы конструкции и эксплуатации метантенков разработаны намного полнее, чем вопросы исследования сущности биохимических реакций, протекающих в сооружении.

В.процессе превращения веществ в метантенке участвуют как органотрофные, так и литотрофные микроорганизмы. Органотрофы расщепляют углеводы, жиры, белки и другие органические соединения, образуя в качестве конечных продуктов в основном низкомолекулярные жирные кислоты. Эта фаза в работе метантенка называется стадией кислотообразования, или кислым брожением.

Литотрофные микроорганизмы превращают конечные продукты метаболизма органотрофных бактерий в метан и двуокись углерода. Эта фаза называется стадией газообразования, или щелочным брожением.

Обе группы бактерий присутствуют в метантенке одновременно, поэтому кислото- и газообразование осуществляются параллельно. При нормальной работе метантенка появляющиеся при кислом брожении продукты успевают переработаться бактериями второй фазы, вследствие чего в метантенке процесс идет обычно в стадии щелочного брожения.

СТАДИЯ КИСЛОТООБРАЗОВАНИЯ

В стадии кислого брожения в метантенке обнаруживаются разнообразные бактерии, грибы и даже простейшие, попадающие в метантенк с активным илом. Достоверно установлено присутствие в метантенке около 50 видов бактерий, относящихся к 19 родам. Среди них 12 видов бацилл (в том числе такие распространенные формы, как Вас. cereus, Вас. megaterium, Вас. subtilis), 9 видов рода Pseudomonas (в том числе Ps. aeruginbsa), 5 видов Micrococcus, два вида Sarcina vulgaris, Escherichia coil и другие бактерии. Наряду с облигатными анаэробами в стадии кислого брожения присутствуют и факультативно анаэробные и даже аэробные формы, вместе с органотрофами—литотрофы. Бактерии I фазы относятся к различным физиологическим группам. Чаще других встречаются протеолитические аммонифицирующие бактерии, участвующие в разложении белка и аминокислот. Их число достигает 1—3 млн/мл. До 1 млн/мл доходит количество сульфатвосстанавливающих бактерий. Несколько ниже содержание денитрифицирующих и целлюлозоразлагающих бактерий—до 100 тыс/мл. Примерно столько же содержится в осадке бактерий, разлагающих белок с 'образованием сероводорода.

Общее количество аэробных бактерий в осадке, по данным различных авторов, колеблется в пределах от 1 до 130 млн/мл, а анаэробных достигает 15 млрд/мл.

Грибы в стадии кислотообразования представлены очень широко, в метантенке отмечалось 35 родов. Среди них Penicillium, Fusarium, Mucor и др. Отмечено, что внесенные в метантенк дрожжи также приживались в нем. Простейшие в метантенке представлены жгутиковыми, корненожками и ресничными инфузориями, но число их очень невелико. Экологические связи в метантенке и роль отдельных групп микроорганизмов изучены недостаточно.

Основная роль в процессах разложения органических веществ в метантенке принадлежит анаэробным бактериям. Аэробные бактерии, такие, как нитрифицирующие, по-видимому, попадают в метантенк с активным илом и не играют существенной роли в происходящих здесь процессах. То же можно сказать о грибах и простейших.

Понимание сущности процессов в любой экологической системе невозможно без изучения ферментативной активности.

Анализ субстрата в метантенке показал, что в нем содержатся разнообразные ферменты. В осадке обнаружены различные дегидрогеназы, в том числе НАД и НАДФ, кофермент А, киназы, энолазы, лиазы, трансаминазы, ферменты, участвующие в цикле трикарбоновых кислот, а также ферменты из группы цитохромов. Следовательно, химизм анаэробного распада органических соединений во многом подобен аэробному окислению. Основное отличие между ними заключается в том, что конечным акцептором электрона служат органические соединения и двуокись углерода, а не молекулярный кислород.

Кроме окислительно-восстановительных ферментов, в осадке метантенка обнаружены внеклеточные гликолитические ферменты, такие, как протеаза, целлюлаза, амилаза и липаза, расщепляющие соответственно белки, клетчатку, крахмал и жиры.

В результате гидролиза белков с помощью протеаз образуются полипептиды и аминокислоты. Аминокислоты могут разрушаться различными путями в зависимости от того, какие микроорганизмы участвуют в этом процессе, но в конечном счете от аминокислот с помощью ферментов трансаминаз отщепляется аминогруппа, и они превращаются в жирные кислоты.

Разрушение жиров в анаэробных условиях происходит путем первоначального расщепления их при помощи липазы на глицерин и жирные кислоты. Затем глицерин, по-видимому, через стадию фосфоглицеринового альдегида превращается в пировиноградную кислоту, а длинные цепочки жирных кислот разрушаются β-окислением6. Химизм этого процесса был экспериментально установлен Мак Карти с сотрудниками (1962) с применением изотопа 14С на примере октановой и пальмитиновой кислот. Конечным акцептором электрона при анаэробном окислении жирных кислот является двуокись углерода. Жирорасщепляющие бактерии не способны образовывать СH4, и при восстановлении СО2 образуется ацетат. Предполагают, что при этом может выделяться газообразный водород, но экспериментального подтверждения пока не получено.

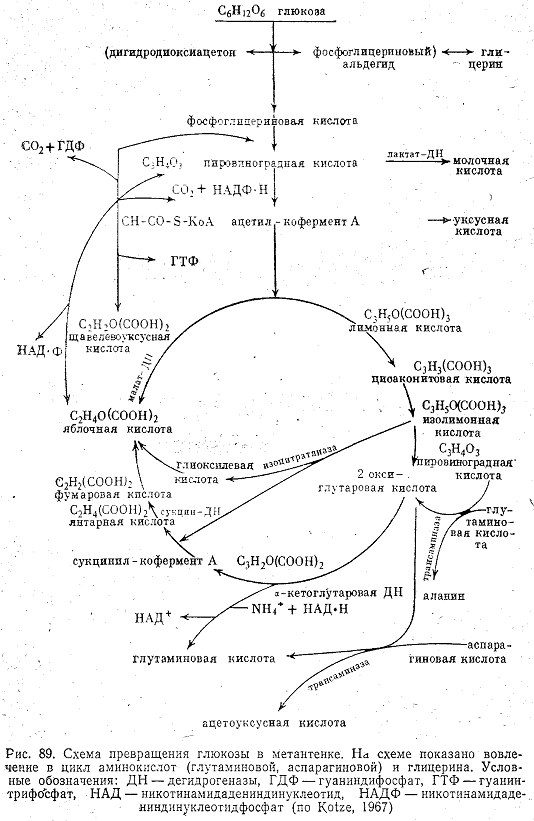

Превращение углеводов в анаэробных условиях также изучалось с применением изотопа 14С. Схема расщепления глюкозы, предложенная Кютц (Kotze) с сотрудниками (1967), представлена на рис. 89. В результате разрушения углеводов тоже образуются кислоты жирного ряда.

Таким образом, конечные продукты стадии кислотообразования—жирные кислоты, двуокись углерода и аммоний с сероводородом, отделившиеся от аминокислот. Наиболее частыми конечными продуктами распада являются уксусная и муравьиная кислоты, в больших количествах обнаруживаются пропионовая и масляная кислоты. Не доказано, но предполагается образование молочной и янтарной кислот. Кроме того, среди конечных продуктов этой стадии обнаружены спирты, кетоны, ацетон, уксусный альдегид.

СТАДИЯ ГАЗООБРАЗОВАНИЯ

Образовавшиеся на первой стадии продукты неполного окисления, такие, как низшие жирные кислоты и низшие спирты, подвергаются дальнейшим превращениям, в результате которых в значительном количестве образуются метан и двуокись углерода. Вследствие разрушения органических кислот реакция среды становится щелочной, и поэтому вторую стадию в метантенке называют щелочным брожением, или стадией газообразования.

Основную роль на стадии газообразования играют метановые или метанообразующие бактерии. Метановые бактерии относятся к строгим анаэробам, изучение их связано с большими трудностями, и потому многие вопросы их физиологии еще недостаточно изучены.

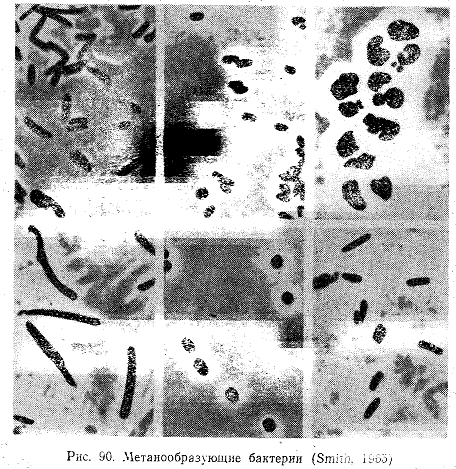

Морфологически метанообразующие бактерии весьма разнообразны. Среди них есть кокки, сарцины, палочки и в соответствии с формой клеток они подразделяются на роды Methanococcus, Methanosarcina, Methanobacterium (рис. 90). Все метановые бактерии не образуют спор.

Физиологически метанообразующие бактерии весьма сходны друг с другом. Они неспособны расти при концентрации кислорода выше 0,1 %. В лабораторных условиях их удается культивировать при окислительно-восстановительном потенциале среды порядка—0,36 В. В естественных условиях метановые бактерии обычно развиваются совместно с другими анаэробными микроорганизмами, и низкий потенциал, необходимый метановым бактериям, создается за счет жизнедеятельности сопутствующей микрофлоры. Метанообразующие бактерии не способны разлагать полимерные соединения и даже углеводы. Для многих из них специфическим субстратом служат продукты брожения.

Процесс образования метана необходим метановым бактериям для получения энергии. Другие способы получения энергии у них неизвестны. Все метановые бактерии могут образовывать метан путем восстановления углекислоты водородом, но многие, кроме того, способны продуцировать метан из простых органических соединений. В зависимости от способности к использованию различных субстратов в качестве источника для образования метана Г. А. Заварзин (1972) предложил подразделить метановые бактерии на четыре группы:

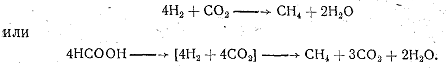

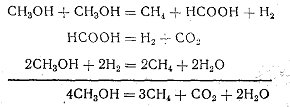

1. Бактерии, использующие только водород и углекислоту или муравьиную кислоту, но не способные образовать метан из органических кислот и спиртов. Они осуществляют только реакцию:

2. Кроме первой реакции, бактерии способны образовывать метан из уксусной кислоты:

![]()

3. Бактерии, кроме первых двух субстратов, способны использовать метанол. Происходит взаимное окисление—восстановление двух молекул спирта:

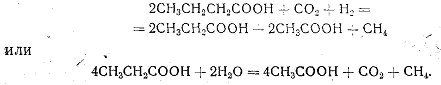

4. Бактерии способны использовать различные органические кислоты. Например:

Таким образом, среди метанообразующих бактерий имеются как литотрофные, так и органотрофные организмы.

Метанообразующие бактерии—конкуренты сульфатредуцирующих. Обычно процессы образования сероводорода и метана взаимно исключают друг друга. В метантенках в первую стадию образуется сероводород, а во вторую—метан. Конечным продуктом второй стадии, как видно из приведенных уравнений реакций, наряду с метаном является двуокись углерода.

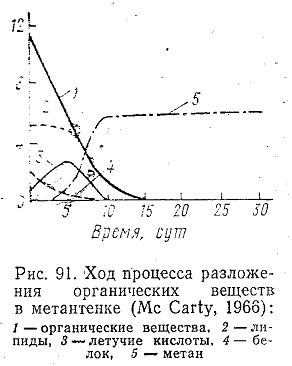

Суммарный ход

процесса разложения органических

веществ в метантенке показан на рис.

91. Химизму образования метана в последние

годы уделяется большое внимание.

Установлено, что в процессе образования

метана принимают участие фермент

ферредоксин и кофермент А, АТФ и витамин

Bi2. Присутствие таких распространенных

переносчиков водорода, как НАД и НАДФ,

ингибирует метанообразование.

С применением изотопов удалось установить, что 70—75 % метана в метантенках образуется при разложении уксусной кислоты, а 25—30 %—путем синтеза углекислоты и водорода. Количественно водородные метанообразующие бактерии преобладают над бактериями, разлагающими жирные кислоты с образованием

метана. В 1 мл осадка содержится водородных метанообразующих бактерий 107, разлагающих ацетат 105—106, пропионат и бутират 106—107.

Процессы в метантенке, как и все, анаэробные процессы, идут очень медленно. Выход энергии в анаэробных процессах невелик, а количество энергии, необходимое микроорганизмам для синтеза клеточного вещества, такое же, как у аэробных форм. Поэтому у постоянных обитателей метантенка энергетический обмен преобладает над конструктивным.

Скорость реакций в метантенке может быть увеличена путем повышения температуры. Различают мезофильное сбраживание, при Т=30—33 °С и термофильное, при Т=50—55 °С. В последнем случае скорость распада органически веществ увеличивается, сокращается время сбраживания осадка и возрастает доза суточной загрузки в метантенк. Физиологические группы бактерий одинаковы в мезофильном и термофильном процессе, но среди терхмофилов больше спороносных форм. Большое преимущество термофильного сбраживания—то, что при Т=50—55 °С погибают яйца гельминтов, бактерии кишечной группы и другие патогенные неспоровые бактерии. Недостаток—трудность обезвоживания осадка.

Многие продукты анаэробного распада могут быть утилизированы. Выделяющийся в процессе метанового брожения метан собирается в газгольдеры и используется на отопление очистной станции, в том числе на поддержание требуемой температуры в метантенке. Сброженный осадок после подсушивания на иловых площадках или механического обезвоживания может быть использован в качестве удобрения на сельскохозяйственных полях. В Институте биохимии им. Баха разработан способ получения в процессе метанового брожения кормового витамина B12 при сбраживании отходов, богатых углеводами.