- •Введение

- •Часть I строение и физиология микроорганизмов

- •Глава I. Строение и принципы систематики микроорганизмов

- •Бактерии

- •Неклеточные формы жизни

- •Водоросли и водные грибы

- •Простейшие

- •Глава II. Химический состав клетки

- •Вода и минеральные соли

- •Органические вещества клетки

- •Синтез белка

- •Мутагенез

- •Глава. III. Ферменты

- •Ферменты—биологические катализаторы

- •Строение и свойства ферментов

- •Принципы классификации ферментов

- •Окислительно-восстановительные ферменты (оксиредуктазы)

- •Регуляция синтеза ферментов

- •Глава IV. Получение энергии микроорганизмами Энергетический и конструктивный обмены

- •Получение энергии литотрофами

- •Получение энергии органотрофами

- •Взаимосвязь процессов обмена в организме

- •Глава V. Закономерности роста и развития микробных культур Рост, развитие, размножение

- •Понятие об абсолютной и относительной скорости роста

- •Особенности выращивания микроорганизмов в проточных культурах

- •Фазы развития микробной культуры

- •Влияние лимитирующих факторов на скорость роста

- •Скорость роста и физиологическая активность

- •Глава VI. Влияние внешних факторов на микроорганизмы Влияние температуры

- •Влияние влажности

- •Влияние лучистой энергии

- •Влияние осмотического давления

- •Активная реакция среды и окислительно-восстановительный потенциал

- •Часть II участие микроорганизмов в превращении веществ

- •Глава VII. Круговорот углерода

- •Распространение микроорганизмов в природе

- •Круговорот углерода и участие в нем микроорганизмов

- •Глава VIIII. Расщепление органических соединений в анаэробных условиях

- •Сбраживание углеводов

- •Маслянокислое брожение

- •Cбраживание жиров

- •Анаэробное расщепление белков

- •Глава IX. Расщепление органинеских соединений в аэробных условиях

- •Окисление углеводов

- •Окисление этанола. Получение уксусной кислоты

- •Окисление жиров

- •Окисление углеводородов

- •Расщепление азотсодержащих соединений

- •Глава X. Превращение соединений азота микроорганизмами Нитрификация

- •Денитрификация

- •Фиксация молекулярного азота

- •Глава XI. Превращение соединений серы микроорганизмами

- •Окисление соединений серы

- •Восстановление соединений серы

- •Глава XIII. Превращение соединений металлов микроорганизмами

- •Окисление соединений записного железа

- •Окисление соединений марганца

- •Выщелачивание металлов из руд

- •Часть III загрязнение и самоочищение водоемов

- •Глава XIIII. Экологические системы пресных водоемов Понятие экосистемы

- •Роль окружающей среды в формировании экосистемы

- •Особенности речных экосистем

- •Особенности озерных экосистем

- •Особенности экосистем водохранилищ

- •Глава XIV. Загрязнение водоемов

- •Характеристика основных видов загрязнения

- •Виды воздействия сточных вод на водоемы

- •Глава XV. Загрязнение водоемов и распространение водных инфекций

- •Понятие инфекции

- •Распространение инфекции

- •Водные инфекции

- •Понятие иммунитета

- •Противоэпидемические мероприятия

- •Глава XVI. Круговорот веществ и энергии в водоемах. Самоочищение водоемов

- •Поступление органических веществ в водоем с водосборной площади

- •Cинтез первичной продукции в водоеме

- •Превращение и деструкция органического вещества

- •Роль отдельных групп гидробионтов в самоочищении водоемов

- •Глава XVIII. Оценка степени загрязненности водоема Классификация водоемов по степени загрязненности

- •Санитарно-бактериологический анализ

- •Часть IV биологические процессы в системах Глава XVIII. Биологические помехи в водоснабжении

- •Помехи, вызываеалые аллохтонными организмами

- •Помехи, вызываемые автохтонными организмами

- •Влияние обрастаний на качество воды и материал труб

- •Меры борьбы с биологическими помехами

- •Глава XIX. Население очистных сооружений канализации

- •Глава XX. Экологические системы очистных сооружений канализации

- •Экосистемы искусственных аэрационных очистных сооружений

- •Экологические системы естественных аэрационных очистных сооружений

- •Экосистемы анаэробных очистных сооружений

- •Литература

- •Оглавление

Глава XIX. Население очистных сооружений канализации

БАКТЕРИИ

Бактериям принадлежит основная роль в процессах изъятия из сточной жидкости растворенных органических веществ. Они способны также, воздействуя экзоферментами на сложные соединения, усваивать коллоидные частицы и взвешенные вещества. Среди бактерий—обитателей очистных сооружений—встречаются все морфологические формы.

Наиболее распространены короткие грамотрицательные бесспоровые палочки, относящиеся к роду Pseudomonas. Постоянно присутствуют во всех типах очистных сооружений представители родов Bacterium, Micrococcus, Sarcina и Bacillus.

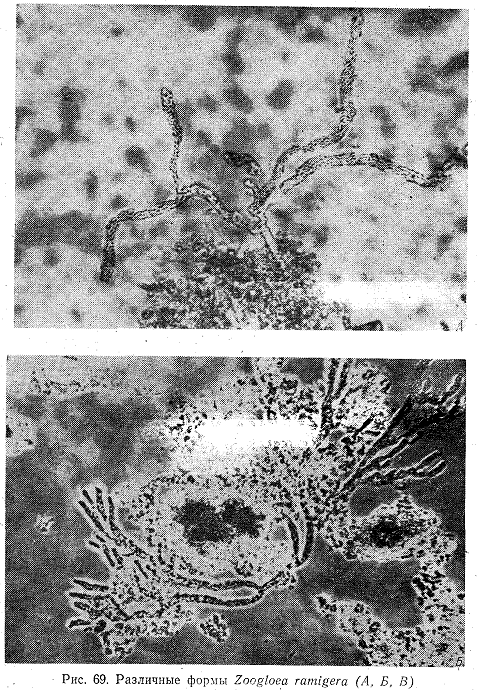

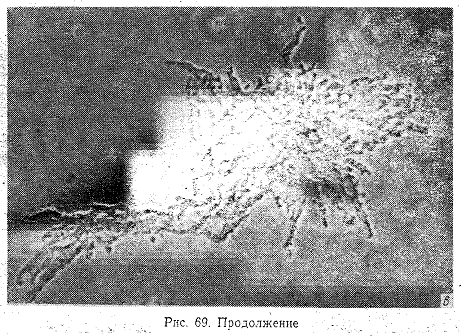

Для аэробных очистных сооружений характерна Zoogloea ratnigera (рис. 69). Эта бактерия образует своеобразные микроколонии, напоминающие разветвленное деревце. Клетки в колонии окружены капсулой и потому не слипаются друг с другом, а вся колония одета общей слизистой капсулой.

Бактерии отличаются чрезвычайно лабильным обменом. Они в большей степени, чем другие микро- и макроорганизмы, способны приспосабливаться к неблагоприятным окружающим условиям. При поступлении на очистные сооружения сточных вод, содержащих токсичные вещества, единственными обитателями

сооружения часто остаются бактерии. Они не только более устойчивы к действию ядовитых веществ, но и легче других живых организмов адаптируются к использованию новых источников питания.

Извлекая и преобразуя токсичные соединения, они освобождают от них сточную жидкость и делают ее пригодной для других организмов. Кроме того, переводя растворенное органическое вещество в вещество своего тела, бактерии делают его доступным организмам, неспособным к усвоению растворенных веществ. Таким образом, бактерии образуют первое пищевое звено на сооружениях биологической очистки.

Иногда на сооружениях биологической очистки сильно размножается нитчатая бактерия Sphaerotilus natans (см. гл. XII). Эта бактерия—гетеротроф и хороший минерализатор органических веществ, но на искусственных очистных сооружениях ее развитие нежелательно, так как Sph. natans препятствует осаждению активного ила во вторичных отстойниках, а в биофильтрах мешает свободному протеканию сточной жидкости через биофильтр.

Помимо гетеротрофных бактерий, усваивающих органические вещества, в очистных сооружениях часто присутствуют литотрофные организмы: нитрифицирующие бактерии, тионовые бактерии и серобактерии. Нитрифицирующие бактерии развиваются большей частью в конце процесса биологической очистки, когда создаются благоприятные условия для их роста (гл. X).

Тионовые бактерии встречаются в сооружениях, предназначенных для очистки сточных вод, содержащих восстановленные соединения серы—такие, как метилсульфид, диметилсульфид, меркаптаны и т. п. Эти соединения содержатся, например, в сточных водах целлюлозно-бумажных комбинатов.

Серобактерии на очистных сооружениях развиваются в присутствии серосодержащих органических веществ, например белков. Особенно много их при недостаточной аэрации, так как они способны получать энергию, окисляя сероводород до серы. По этой причине массовое развитие серобактерий и особенно отложение капелек серы в их клетках свидетельствует о плохой очистке.

ГРИБЫ

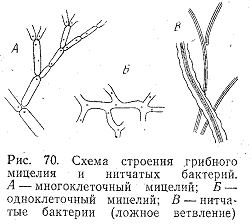

Все грибы обладают гетеротрофным типом питания, многие из них относятся к активным минерализаторам, поэтому в процессах очистки грибы иногда играют существенную роль. На очистных сооружениях канализации встречаются в основном плесневые многоклеточные грибы, такие как Fusarium, Nemaiosporangium и др., но иногда развиваются грибы с одноклеточным мицелием (Mucor) и дрожжи. В водной среде грибы обычно размножаются вегетативным способом, плодовых тел не образуют, и потому их определение весьма затруднительно. Необходимо научиться отличать грибы от нитчатых бактерий и водорослей.

От бактерий грибы отличаются истинным ветвлением, а от водорослей—отсутствием пигментов (рис. 70). Массовое развитие грибов в биофильтре затрудняет прохождение жидкости через биофильтр, а в аэротенке—препятствует осаждению ила во вторичном отстойнике. По этой причине массовое развитие грибов в очистных сооружениях канализации нежелательно.

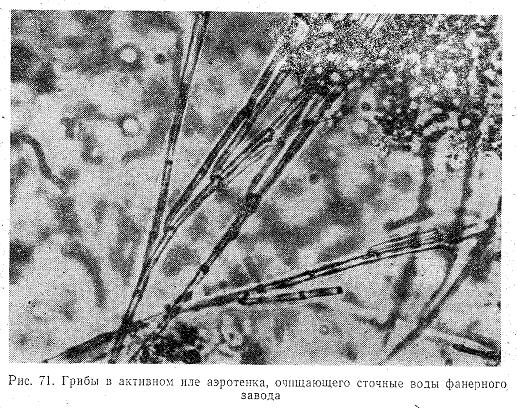

Грибы широко используют органические вещества, в том числе они способны усваивать трудноокисляемые и токсичные соединения, в частности фенолы, и в некоторых случаях очистку сточных вод в аэротенках можно вести с помощью грибов (рис. 71). Концентрация активного ила при этом понижается до 0,2—0,3 г/л.

Дрожжи на очистных сооружениях встречаются в основном при очистке сточных вод от производства дрожжей, например при выращивании кормовых дрожжей на гидролизатах древесины, на углеводородах и т. д.

В сточных водах, богатых углеводами, углеводородами и органическими кислотами, дрожжи могут достигать значительного развития.

ВОДОРОСЛИ

В одоросли—основной

агент очистки сточных вод в биологических

прудах. Иногда наблюдается массовое

развитие водорослей, особенно сине-зеленых,

на полях орошения, полях фильтрации и

на поверхности биофильтра.

одоросли—основной

агент очистки сточных вод в биологических

прудах. Иногда наблюдается массовое

развитие водорослей, особенно сине-зеленых,

на полях орошения, полях фильтрации и

на поверхности биофильтра.

В присутствии большого количества органических веществ многие водоросли переходят к гетеротрофному типу питания и в этом случае непосредственно участвуют в минерализации органических соединений. Водоросли способствуют освобождению сточных вод от соединений азота и фосфора, вызывающих эвтрофикацию водоемов, они обогащают

окружающую среду кислородом и потому играют очень существенную роль в процессах очистки сточных вод в естественных очистных сооружениях. В аэротенках водоросли встречаются очень редко.

ПРОСТЕЙШИЕ

На очистных сооружениях канализации встречаются представители трех классов простейших: саркодовых, жгутиковых и инфузорий. Роль простейших заключается прежде всего в том, что, питаясь бактериями и взвешенными веществами, они способствуют осветлению воды и до известной степени ограничивают количество бактерий. Кроме того, простейшие выполняют функцию индикаторов. По развитию тех или иных форм можно судить о качестве очистки сточной воды. Ниже дается характеристика некоторых индикаторных организмов.

Саркодовые. Из обширного класса саркодовых наибольший интерес представляют так называемые корненожки.

Из голых корненожек к индикаторным организмам относятся представители рода амеба и рода пеломикса. Пеломикса отличается от обычных амеб размерами (до 2 мм) и широколопастными псевдоподиями. В цитоплазме ее содержатся блестящие тельца и палочковидные включения. Pelomyxa palustris развивается в загрязненных водах в больших количествах.

Род Amoeba включает очень большое число видов. Часть их трудно определить. От пеломиксы амебы отличаются отсутствием включений и блестящих телец. Amoeba Umax (см. рис. 11) служит показателем плохой очистки. Появление в активном иле A. radiosa свидетельствует о хорошей очистке.

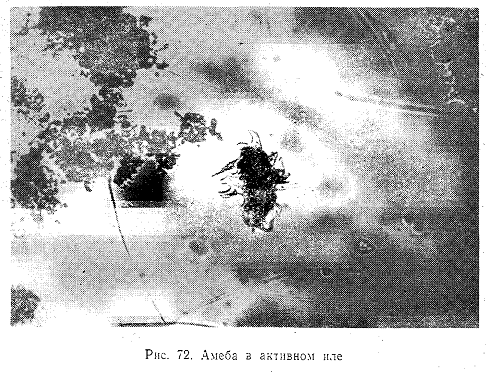

Появление в аэротенке большого количества мелких амеб—плохой признак. Обычно это наблюдается при перегрузках. Небольшое количество крупных амеб встречается в нормально работающем иле (рис. 72).

Раковинные корненожки характеризуются наличием домика, состоящего только из органического вещества или пропитанного кремнием, железом или кальцием. Из раковинных корненожек к наиболее часто встречающимся индикаторным организмам относятся Arcella^ Centropyxis и Pamphagus.

Arcella отличается формой раковинки, состоящей из шестигранных ячеек: структура домика хорошо видна под микроскопом. A. discoides встречается в удовлетворительно работающем активном иле.

Centropyxis имеет округлую раковину, сплющенную сверху вниз. Раковина окрашена в бурый цвет и покрыта кремневыми пластинками. С. aculeata и С. laevigata встречаются при хорошей работе очистных сооружений. Pamphagus характерен тем, что его раковина состоит только из органического вещества. Она стекловидная, бесструктурная, прозрачная, эластичная. Pamphagus hyalinus развивается при плохой работе очистных сооружений.

Жгутиковые (Mastigophora). Появление большого количества мелких бесцветных жгутиковых всегда свидетельствует об ухудшении работы очистных сооружений. Оно связано либо с недостатком кислорода, либо с перегрузкой. Из бесцветных жгутиковых чаще всего встречаются представители рода Oicomonas с одним плавательным жгутиком и рода Bodo (см. рис. 13) с двумя жгутиками, один из которых плавательный, другой—рулевой. Рулевой жгутик направлен назад. На очистных сооружениях часто встречается крупный жгутиконосец Регапета. Для этого-организма характерно плавное волнообразное движение жгутика и относительно медленное передвижение тела. Регапета не содержит пигментов, но относится к подклассу растительноядных жгутиковых, так как отсутствие хроматофоров у нее вторичное.

Инфузории. К классу инфузорий относится наибольшее количество индикаторных организмов. Равноресничная инфузория Paramecium caudatum (инфузория туфелька), Colpidium colpoda. Glaucoma scintillans (см. рис. 14), Litonotus lamella приспособлен» к существованию в условиях низкого содержания кислорода. В аэротенках они развиваются в случае нарушения работы сооружения, и поэтому появление большого числа особей этих видов—тревожный признак. Другие равноресничные инфузории—Litonotus fasciola и многие виды рода Cyclidium—регулярно встречаются в удовлетворительно работающем активном иле. Cyclidium имеет характерное строение: на конце тела у него расположены длинные осязательные щетинки числом от 1 до 7, а у околоротового поля—прозрачная мембрана, способствующая сгущению пищи (см. рис. 14).

Из спиралересничных инфузорий в активном иле и биопленке чаще других присутствуют представители отряда брюхоресничных инфузорий: Oxytricha, Stylonychia, Euplotes, Aspidisca (см. рис. 16).

Присутствие в активном иле Oxytricha, Stylonychia, Euplotes и Aspidisca—признак удовлетворительно работающего ила. Они редко находятся в больших количествах. Исключения составляют виды рода Aspidisca, которые иногда, особенно зимой, достигают заметного развития: 2—3 особи в поле зрения микроскопа.

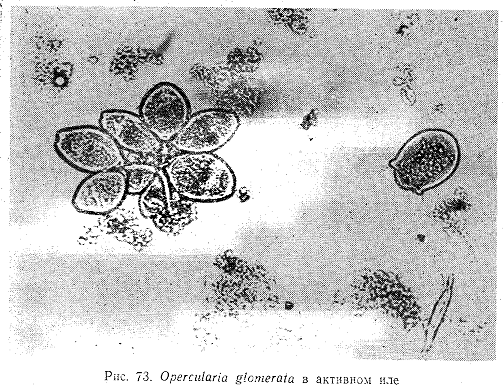

К кругоресничным относятся часто встречающиеся на очистных сооружениях Opercularia (рис. 73), Epistylis, Rhabdostylar Vorticella, Carchesium, Zoothamnium.

Видовое определение перечисленных организмов иногда весьма затруднительно. Особенно это касается вортицелл. Вместе с тем определение вортицелл до вида часто бывает необходимым, так как одни из них (V. alba, V. microstoma) свидетельствуют о плохой работе сооружения, а другие (V. convallaria, V. nebulifera) — о хорошей (см. рис. 17).

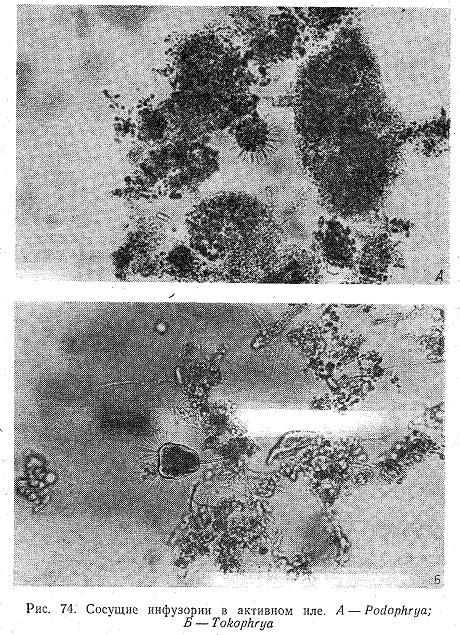

Из сосущих инфузорий (сукторий) на очистных сооружениях встречаются Podophrya, Tokophrya, Acineta. Последняя имеет домик.

Podophrya и Tokophrya домика не имеют. У Tokophrya тело грушевидное или пирамидообразное, щупальца собраны в пучки, располагающиеся на верхней стороне тела (рис. 74). У Podopnrya тело более или менее шарообразное. Щупальца отходят от всей поверхности тела. И Podophrya, и Tokophrya обычно присутствуют в перегруженном иле в значительном количестве.

ЧЕРВИ И КОЛОВРАТКИ

В очистных сооружениях обычно присутствуют черви: щетинконогие (Oligochaeta и Polychaeta), круглые (Nematoda) и коловратки (Rotatoria). Коловратки в систематическом отношении близки круглым червям. Шире других представлены и чаще всего встречаются коловратки.

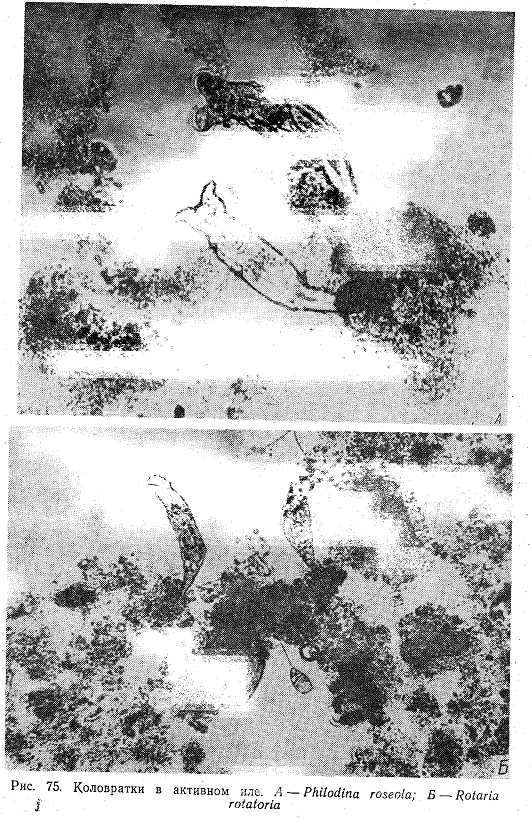

Коловратки—это микроскопические многоклеточные животные, достигающие 2,5 мм в длину. Тело их состоит из трех отделов: грудь, или туловище, обычно покрыта панцирем, голова снабжена коловращательным аппаратом, нога служит для прикрепления к субстрату. При неблагоприятных условиях голова и нога могут прятаться под грудной панцирь. Многие из коловраток имеют красные глаза, расположенные на голове или на хоботке.

Существует очень много видов коловраток. Систематика их основана на устройстве жевательного и частично коловращательного аппарата. В очистных сооружениях обитают большей частью свободноплавающие формы коловраток. Часто встречаются Philodina

roseola, Cathypna lima, Notommata ansata, Monostyla lunaris, Adinetta, Rotaria rotatoria и др. (рис. 75).

Коловратки питаются бактериями, взвешенными веществами, направляя их в рот с помощью коловращательного аппарата, а также простейшими. Коловратки двуполы, причем самец значительно мельче самки. Размножаются они путем откладывания яиц. Коловратки весьма чувствительны к изменению внешних условий, и потому многие из них могут быть отнесены к индикаторным организмам. При понижении

концентрации растворенного кислорода коловратки теряют подвижность, вытягиваются и постепенно отмирают. При резком изменении состава сточной жидкости коловратки гибнут обычно в сжатом состоянии. При хорошей работе очистных сооружений в них в небольшом количестве присутствуют Philodina roseola, Caihypna luna, Monostyla, при плохой увеличивается количество Notommata. Присутствие тех или иных видов коловраток в очистных сооружениях в значительной степени зависит от состава сточных вод, и потому индикация качества работы очистного сооружения по встречающимся формам коловраток не всегда дает удовлетворительные результаты.

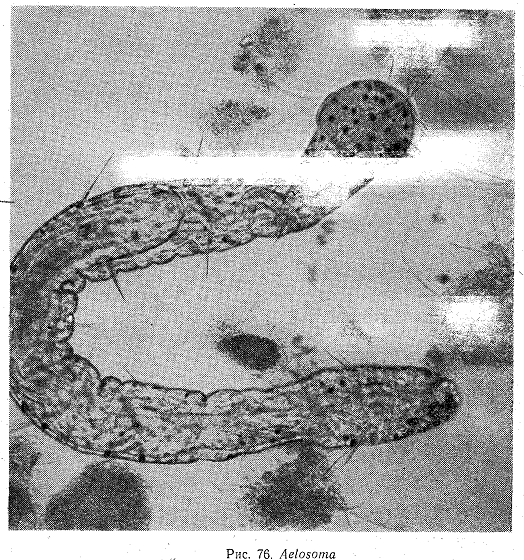

Из малощетинковых червей в очистных сооружениях наиболее распространен Aelosoma (рис. 76). Это очень характерный червь, тело его разделено на сегменты, между которыми располагаются щетинки. В теле Aelosoma обычно хорошо заметны желтые капельки жировых включений. Глаза — в виде довольно крупных красных пятен.

Частые обитатели биофильтров—круглые черви (рис. 77). Чрезмерное их развитие может привести к затрудненному протоку воды.

Питаются черви взвешенными веществами, частицами биопленки и активного ила, одноклеточными водорослями. Иногда сквозь прозрачную оболочку тела просвечиваются простейшие.

ДРУГИЕ ОРГАНИЗМЫ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

Среди обитателей очистных сооружений, помимо микроорганизмов и червей, встречаются представители типа членистоногих: личинки и куколки насекомых, водные клещи, низшие рачки. Особенно много их в биофильтрах. Личинки и куколки мухи Psychoda в верхних слоях биофильтров развиваются периодически, а так как личинки весьма прожорливы, то их развитие оказывает большое влияние на весь биоценоз очистного сооружения: в период развития личинок уменьшается количество простейших, а после вылета насекомых число их вновь увеличивается.

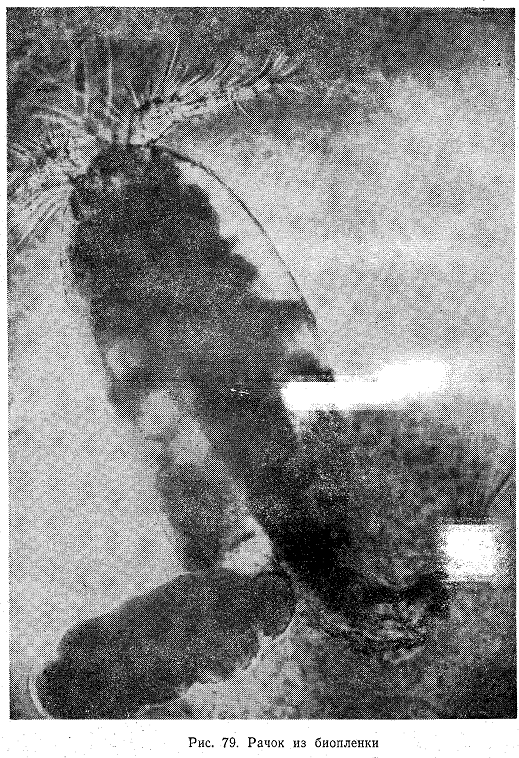

Водные клещи (рис. 78) и рачки (рис. 79) иногда достигают, значительного развития в биофильтре; в аэротенке они встречаются гораздо реже. Питаясь простейшими и отмершей биопленкой, эти организмы способствуют более полной минерализации органических веществ.