- •Введение

- •Часть I строение и физиология микроорганизмов

- •Глава I. Строение и принципы систематики микроорганизмов

- •Бактерии

- •Неклеточные формы жизни

- •Водоросли и водные грибы

- •Простейшие

- •Глава II. Химический состав клетки

- •Вода и минеральные соли

- •Органические вещества клетки

- •Синтез белка

- •Мутагенез

- •Глава. III. Ферменты

- •Ферменты—биологические катализаторы

- •Строение и свойства ферментов

- •Принципы классификации ферментов

- •Окислительно-восстановительные ферменты (оксиредуктазы)

- •Регуляция синтеза ферментов

- •Глава IV. Получение энергии микроорганизмами Энергетический и конструктивный обмены

- •Получение энергии литотрофами

- •Получение энергии органотрофами

- •Взаимосвязь процессов обмена в организме

- •Глава V. Закономерности роста и развития микробных культур Рост, развитие, размножение

- •Понятие об абсолютной и относительной скорости роста

- •Особенности выращивания микроорганизмов в проточных культурах

- •Фазы развития микробной культуры

- •Влияние лимитирующих факторов на скорость роста

- •Скорость роста и физиологическая активность

- •Глава VI. Влияние внешних факторов на микроорганизмы Влияние температуры

- •Влияние влажности

- •Влияние лучистой энергии

- •Влияние осмотического давления

- •Активная реакция среды и окислительно-восстановительный потенциал

- •Часть II участие микроорганизмов в превращении веществ

- •Глава VII. Круговорот углерода

- •Распространение микроорганизмов в природе

- •Круговорот углерода и участие в нем микроорганизмов

- •Глава VIIII. Расщепление органических соединений в анаэробных условиях

- •Сбраживание углеводов

- •Маслянокислое брожение

- •Cбраживание жиров

- •Анаэробное расщепление белков

- •Глава IX. Расщепление органинеских соединений в аэробных условиях

- •Окисление углеводов

- •Окисление этанола. Получение уксусной кислоты

- •Окисление жиров

- •Окисление углеводородов

- •Расщепление азотсодержащих соединений

- •Глава X. Превращение соединений азота микроорганизмами Нитрификация

- •Денитрификация

- •Фиксация молекулярного азота

- •Глава XI. Превращение соединений серы микроорганизмами

- •Окисление соединений серы

- •Восстановление соединений серы

- •Глава XIII. Превращение соединений металлов микроорганизмами

- •Окисление соединений записного железа

- •Окисление соединений марганца

- •Выщелачивание металлов из руд

- •Часть III загрязнение и самоочищение водоемов

- •Глава XIIII. Экологические системы пресных водоемов Понятие экосистемы

- •Роль окружающей среды в формировании экосистемы

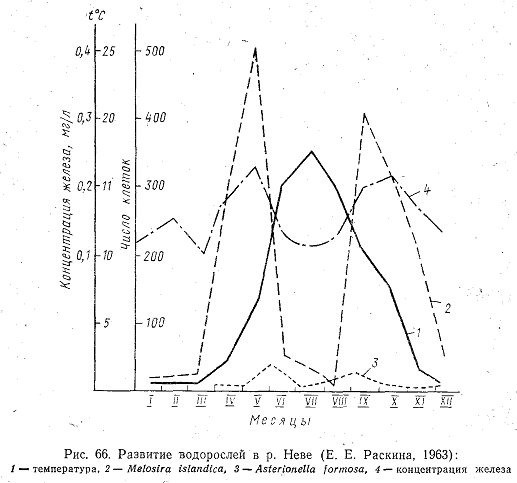

- •Особенности речных экосистем

- •Особенности озерных экосистем

- •Особенности экосистем водохранилищ

- •Глава XIV. Загрязнение водоемов

- •Характеристика основных видов загрязнения

- •Виды воздействия сточных вод на водоемы

- •Глава XV. Загрязнение водоемов и распространение водных инфекций

- •Понятие инфекции

- •Распространение инфекции

- •Водные инфекции

- •Понятие иммунитета

- •Противоэпидемические мероприятия

- •Глава XVI. Круговорот веществ и энергии в водоемах. Самоочищение водоемов

- •Поступление органических веществ в водоем с водосборной площади

- •Cинтез первичной продукции в водоеме

- •Превращение и деструкция органического вещества

- •Роль отдельных групп гидробионтов в самоочищении водоемов

- •Глава XVIII. Оценка степени загрязненности водоема Классификация водоемов по степени загрязненности

- •Санитарно-бактериологический анализ

- •Часть IV биологические процессы в системах Глава XVIII. Биологические помехи в водоснабжении

- •Помехи, вызываеалые аллохтонными организмами

- •Помехи, вызываемые автохтонными организмами

- •Влияние обрастаний на качество воды и материал труб

- •Меры борьбы с биологическими помехами

- •Глава XIX. Население очистных сооружений канализации

- •Глава XX. Экологические системы очистных сооружений канализации

- •Экосистемы искусственных аэрационных очистных сооружений

- •Экологические системы естественных аэрационных очистных сооружений

- •Экосистемы анаэробных очистных сооружений

- •Литература

- •Оглавление

Помехи, вызываемые автохтонными организмами

Автохтонные организмы также попадают в систему водоснабжения из водоемов, но в отличие от аллохтонных они способны нормально существовать в водопроводе, размножаться и заселять новые пространства. Многие из них развиваются в трубах и каналах более интенсивно, чем в водоемах, так как здесь отсутствуют их естественные враги. Среди автохтонных организмов бактерии, грибы, моллюски, членистоногие, черви, мшанки, губки, простейшие и другие низшие животные. Водоросли к автохтонным организмам обычно не относятся, так как отсутствие света препятствует их жизнедеятельности.

У многих автохтонных организмов есть приспособления, позволяющие им прикрепляться к поверхности стенок и труб и противостоять току воды. Внутренние обрастания в трубах обычно очень стойки и часто располагаются в труднодоступных местах. Поэтому бороться с автохтонными обрастаниями много труднее, чем с аллохтонными организмами, и ущерб, причиняемый ими, очень велик.

Пионерами обрастаний всегда выступают бактерии, среди которых преобладают формы с мощной слизистой капсулой, скрепляющей клетки друг с другом. В водах, загрязненных органическими веществами, развиваются Zoogloea ramigera и Sphaerotilus natans. В чистой воде и, в частности, в водопроводных трубах основная роль в бактериальных обрастаниях принадлежит железобактериям (гл. XII).

Нитчатые железобактерии, относящиеся к родам Leptothrix и Crenothris, представляют собой палочковидные клетки, соединенные в неветвящиеся нити, одетые слизистой капсулой. В 1887 г., на Роттердамском водопроводе, снабжавшемся нефильтрованной водой из р. Маас, внезапное массовое развитие Crenothris парализовало работу водопровода. Тщательное обследование состава организмов и причин их появления внутри, каналов и труб было первым в истории обстоятельным исследованием водопроводных обрастаний.

Даже при использовании артезианских вод возможно развитие биологических обрастаний в системе водоснабжения. В водопроводах, питаемых из подземных источников, встречается одноклеточная железобактерия галлионелла. Это литотрофный организм, и ее температурный оптимум находится около 6—7 °С, в. связи с чем она развивается большей частью в ключевых и артезианских водах. В 1932 г. А. С. Разумов наблюдал интенсивное развитие серобактерий семейства Beggiataceae в открытом лотке, по которому транспортировались артезианские воды, богатые сероводородом. Бактерии этого семейства получают энергию в процессе окисления соединений серы. При достаточном количестве сероводорода бактерии окисляют его, откладывая серу внутри своего тела. В случае недостатка сероводорода в аэробных условиях бактерии способны окислять серу до сульфатов, недостаток кислорода при отсутствии сероводорода приводит серобактерий к гибели. Это явление иногда наблюдается в тупиковых частях сети или в застойных зонах.

Сульфатвосстанавливающие бактерии используют кислород сульфатов для процессов окисления, а так как в водопроводной системе всегда достаточно соединений железа, то восстанавливаемая сера превращается в сульфиды железа с образованием характерных черных хлопьев.

Грибы в составе обрастаний встречаются в системе технического водоснабжения, питаемого неочищенной водой загрязненных источников. Для их роста необходима достаточно высокая концентрация растворенных органических веществ, и поэтому в системе питьевого водоснабжения они обычно не развиваются.

П ростейшие

редко бывают причиной развития обрастаний,

но они могут входить в состав обрастаний,

образованных другими формами. В

теплообменных аппаратах завода

синтетического каучука были обнаружены

значительные массы колониальной

инфузории Carchesium

polypinum

(А. С. Разумов, 1949). О. Стейн наблюдал, в

пражском водопроводе представителя

жгутиковых Anthophysa

vegetans.

В обрастаниях харьковского водопровода

было отмечено присутствие амеб Arcella

(раковинная корненожка), Paramecium,

Coleps, Vorticella

и других инфузорий (Л. А. Шкорбатов,

1940).

ростейшие

редко бывают причиной развития обрастаний,

но они могут входить в состав обрастаний,

образованных другими формами. В

теплообменных аппаратах завода

синтетического каучука были обнаружены

значительные массы колониальной

инфузории Carchesium

polypinum

(А. С. Разумов, 1949). О. Стейн наблюдал, в

пражском водопроводе представителя

жгутиковых Anthophysa

vegetans.

В обрастаниях харьковского водопровода

было отмечено присутствие амеб Arcella

(раковинная корненожка), Paramecium,

Coleps, Vorticella

и других инфузорий (Л. А. Шкорбатов,

1940).

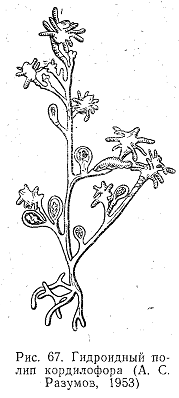

Широко распространены в водоводах и водопроводных трубах микроскопические колониальные животные—мшанки. Колонии их состоят из хитиновых трубочек, на концах которых располагаются отдельные особи. Мшанки питаются путем седиментации. Пищей им служат микроорганизмы. Обрастания из мшанок отмечены в водопроводах больших городов Европы, Азии, Америки и Австралии. В водоводах, питаемых солоноватыми водами, часто развиваются обрастания из гидроидного полипа кордилофоры (рис. 67). Этот организм отмечен в водопроводной сети Роттердама, Гамбурга и других городов. В Гамбурге, вследствие развития кордилофоры, водопроводные трубы местами пришли в негодность. В СССР этот полип обитает в Азовском, Каспийском и Черном морях. А. С. Разумов наблюдал обрастания из кордилофоры на стенках водопроводящего канала и во всасывающих линиях заводских водоводов, снабжаемых водой из Азовского моря. Обрастания имели толщину около 50 мм, длина кустиков достигала 150 мм. Вследствие развития обрастаний диаметр труб уменьшался с 800 до 600 мм.

Черви Tubifex и Nais обнаруживаются в резервуарах водопроводных сооружений и в водопроводной воде в случае ее недостаточной очистки. В прежние годы, когда подготовка воды на водопроводных станциях регламентировалась менее жестко, отмечались случаи выпадения олигохет из водопроводных кранов.

Среди обрастаний нередко встречаются членистоногие: рачки-циклопы и личинки насекомых. Особенно много их в технических водопроводах, питаемых неочищенной водой.

Моллюски, встречающиеся в питьевых водопроводах, представлены большим числом видов, но особенно опасна Dreissena polymorpha (рис. 68). Дрейссена считается недавним выходцем из морей. В 30-е годы было отмечено интенсивное развитие этого моллюска в бассейне Днепра. В 1934 г. на плотине гидростанции в районе Кривого Рога наблюдалась коррозия бетона, вызванная интенсивным выделением сероводорода при массовом отмирании дрейссены. В 40-х годах дрейссена заселила бассейны Оки и Волги. В 1945 г. она впервые была обнаружена в отстойниках и на фильтрах московского водопровода (З. С. Фейгина, 1950, 1954). Массовое развитие дрейссены приводит к зарастанию подводных поверхностей гидротехнических сооружений, решеток, щитов, затворов и к закупорке водоводов. При массовом отмирании дрейссены ухудшается вкус и запах воды. На водопроводных станциях дрейссена встречается на всем пути движения воды от водопроводного канала до очистных сооружений.

А втохтонные

организмы поселяются в различных

очистных сооружениях водопроводных

станций. Раньше в верхних слоях фильтров

развивался богатый биоценоз из разных

бактерии, жгутиковых, инфузории,

моллюсков. В резервуарах чистой воды,

в осадке, нередко присутствовали черви,

рачки, моллюски. С введением предварительного

хлорирования развития животных в системе

водоснабжения не наблюдается.

втохтонные

организмы поселяются в различных

очистных сооружениях водопроводных

станций. Раньше в верхних слоях фильтров

развивался богатый биоценоз из разных

бактерии, жгутиковых, инфузории,

моллюсков. В резервуарах чистой воды,

в осадке, нередко присутствовали черви,

рачки, моллюски. С введением предварительного

хлорирования развития животных в системе

водоснабжения не наблюдается.

Обрастания, развивающиеся на подводных поверхностях, на стенках каналов и внутри труб, представляют собой биоценоз с определенными экологическими отношениями, складывающимися между его обитателями. Качественный и количественный состав биоценоза зависит от качества воды, материала поверхности прикрепления, скорости течения, температуры и других причин. При перемене режима эксплуатации объекта или в зависимости от сезона состав биоценоза может изменяться. Формирование биоценоза обрастаний начинается с того, что на гладкой поверхности труб осаждаются иловатые частицы и бактериальные клетки. В этом процессе большую роль играют явления сорбции, электрические заряды клеток и оседающих частиц (А. С. Разумов, 1953).

При большой концентрации в воде растворенных органических веществ биомасса биоценоза становится значительной при малом разнообразии видов. В чистой воде, наоборот, наблюдаются разнообразные по составу биоценозы, но с небольшой биомассой. Обогащенность воды органическими веществами влияет и на степень прикрепленности организмов к поверхности. По-видимому, твердая поверхность субстрата способствует повышению концентрации питательных веществ в прилежащих слоях воды. Это приводит к тому, что в чистой воде организмы, обычно свободноплавающие, прикрепляются к поверхности.

На состав биоценоза обрастаний влияют условия эксплуатации водопровода. Участки, часто очищаемые от обрастаний (например, трубки конденсаторов электростанций, теплообменники некоторых производств, фильтры водопроводных станций), не имеют в составе биоценоза медленно растущих организмов.

Скорость потока воды также влияет на интенсивность выпадения взвесей и на состав биоценоза. При увеличении скорости потока в обрастаниях преобладают формы, способные противостоять току воды. По исследованиям А. С. Разумова, в период весенних паводков прутки конденсаторов не зарастают микроорганизмами и количество чисток аппаратов сокращается.

Обеспеченность воды питательными веществами влияет на состав биоценоза обрастаний в основном технических водопроводов, в частности водопроводов, используемых для питания водой ТЭЦ. БПК воды и содержание в ней соединений органического и минерального азота до некоторой степени позволяют прогнозировать интенсивность процесса обрастания.

При пользовании водой из практически чистых водоемов обрастания в трубках конденсаторов паровых турбин образуются со скоростью 0,03—0,6 г сухой массы/м2·100 ч, а при использовании загрязненных вод, в которых могут развиваться нитчатые бактерии,— 47—48 г сухой массы/м2·100 ч.