- •Введение

- •Часть I строение и физиология микроорганизмов

- •Глава I. Строение и принципы систематики микроорганизмов

- •Бактерии

- •Неклеточные формы жизни

- •Водоросли и водные грибы

- •Простейшие

- •Глава II. Химический состав клетки

- •Вода и минеральные соли

- •Органические вещества клетки

- •Синтез белка

- •Мутагенез

- •Глава. III. Ферменты

- •Ферменты—биологические катализаторы

- •Строение и свойства ферментов

- •Принципы классификации ферментов

- •Окислительно-восстановительные ферменты (оксиредуктазы)

- •Регуляция синтеза ферментов

- •Глава IV. Получение энергии микроорганизмами Энергетический и конструктивный обмены

- •Получение энергии литотрофами

- •Получение энергии органотрофами

- •Взаимосвязь процессов обмена в организме

- •Глава V. Закономерности роста и развития микробных культур Рост, развитие, размножение

- •Понятие об абсолютной и относительной скорости роста

- •Особенности выращивания микроорганизмов в проточных культурах

- •Фазы развития микробной культуры

- •Влияние лимитирующих факторов на скорость роста

- •Скорость роста и физиологическая активность

- •Глава VI. Влияние внешних факторов на микроорганизмы Влияние температуры

- •Влияние влажности

- •Влияние лучистой энергии

- •Влияние осмотического давления

- •Активная реакция среды и окислительно-восстановительный потенциал

- •Часть II участие микроорганизмов в превращении веществ

- •Глава VII. Круговорот углерода

- •Распространение микроорганизмов в природе

- •Круговорот углерода и участие в нем микроорганизмов

- •Глава VIIII. Расщепление органических соединений в анаэробных условиях

- •Сбраживание углеводов

- •Маслянокислое брожение

- •Cбраживание жиров

- •Анаэробное расщепление белков

- •Глава IX. Расщепление органинеских соединений в аэробных условиях

- •Окисление углеводов

- •Окисление этанола. Получение уксусной кислоты

- •Окисление жиров

- •Окисление углеводородов

- •Расщепление азотсодержащих соединений

- •Глава X. Превращение соединений азота микроорганизмами Нитрификация

- •Денитрификация

- •Фиксация молекулярного азота

- •Глава XI. Превращение соединений серы микроорганизмами

- •Окисление соединений серы

- •Восстановление соединений серы

- •Глава XIII. Превращение соединений металлов микроорганизмами

- •Окисление соединений записного железа

- •Окисление соединений марганца

- •Выщелачивание металлов из руд

- •Часть III загрязнение и самоочищение водоемов

- •Глава XIIII. Экологические системы пресных водоемов Понятие экосистемы

- •Роль окружающей среды в формировании экосистемы

- •Особенности речных экосистем

- •Особенности озерных экосистем

- •Особенности экосистем водохранилищ

- •Глава XIV. Загрязнение водоемов

- •Характеристика основных видов загрязнения

- •Виды воздействия сточных вод на водоемы

- •Глава XV. Загрязнение водоемов и распространение водных инфекций

- •Понятие инфекции

- •Распространение инфекции

- •Водные инфекции

- •Понятие иммунитета

- •Противоэпидемические мероприятия

- •Глава XVI. Круговорот веществ и энергии в водоемах. Самоочищение водоемов

- •Поступление органических веществ в водоем с водосборной площади

- •Cинтез первичной продукции в водоеме

- •Превращение и деструкция органического вещества

- •Роль отдельных групп гидробионтов в самоочищении водоемов

- •Глава XVIII. Оценка степени загрязненности водоема Классификация водоемов по степени загрязненности

- •Санитарно-бактериологический анализ

- •Часть IV биологические процессы в системах Глава XVIII. Биологические помехи в водоснабжении

- •Помехи, вызываеалые аллохтонными организмами

- •Помехи, вызываемые автохтонными организмами

- •Влияние обрастаний на качество воды и материал труб

- •Меры борьбы с биологическими помехами

- •Глава XIX. Население очистных сооружений канализации

- •Глава XX. Экологические системы очистных сооружений канализации

- •Экосистемы искусственных аэрационных очистных сооружений

- •Экологические системы естественных аэрационных очистных сооружений

- •Экосистемы анаэробных очистных сооружений

- •Литература

- •Оглавление

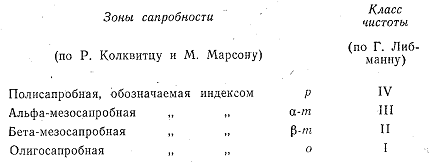

Глава XVIII. Оценка степени загрязненности водоема Классификация водоемов по степени загрязненности

Качество воды в водоеме оценивается на основе результатов химического, бактериологического и биологического анализов. Каждый из этих видов анализа имеет свои достоинства и недостатки, они не заменяют друг друга, и наиболее достоверная оценка получается при сочетании всех трех методов.

Химические исследования позволяют оценить величину и характер загрязнения, его влияние на изменение качества воды. Бактериологический анализ дает возможность определить вероятность нахождения в воде патогенных микроорганизмов. Биологический анализ помогает установить степень загрязнения водоема в целом, в ряде случаев позволяя зафиксировать последствия кратковременного загрязнения водоема, которое не может быть зарегистрировано методами физико-химического и бактериологического исследования.

Биологический анализ воды основан на приуроченности некоторых организмов к воде определенного качества.

В 1909 г. Р. Колквитц и М. Марсон разработали классификацию степени загрязненности водоемов по содержащимся в них видам растений и животных. Эта классификация, получившая название системы сапробности, в дальнейшем была усовершенствована. В нашей стране в наиболее полном виде она была разработана Я. Я. Никитинским и Г. И. Долговым (1927). По их определению, «сапробность—это комплекс физиологических свойств данного организма, обусловливающий его способность развиваться в воде с тем или иным содержанием органических веществ, с той или иной степенью загрязнения».

Поступающие в водоем загрязнения в результате самоочистительной способности водоемов постепенно разбавляются и разрушаются. Деструкция загрязнения происходит постепенно и в связи с этим постепенно восстанавливаются в водоеме условия, которые были в нем до поступления сточных вод. Процесс этот весьма длительный, и зона загрязнения в реке может захватывать десятки и сотни километров. Размер зоны зависит от соотношения объема сточных и речных вод, от концентрации и качества загрязняющих веществ, от скорости течения и других причин.

В зависимости от того, насколько сильно загрязнена вода, водоемы и их отдельные участки подразделяются на следующие зоны:

При загрязнении водоема в нем изменяются физико-химические условия. При этом одни формы гидробионтов погибают, другие получают преимущества для своего развития, и в результате на загрязненном участке происходит смена биоценоза. Многие гидробионты способны развиваться только в воде определенного качества и поэтому приспособлены к определенным зонам загрязнения.

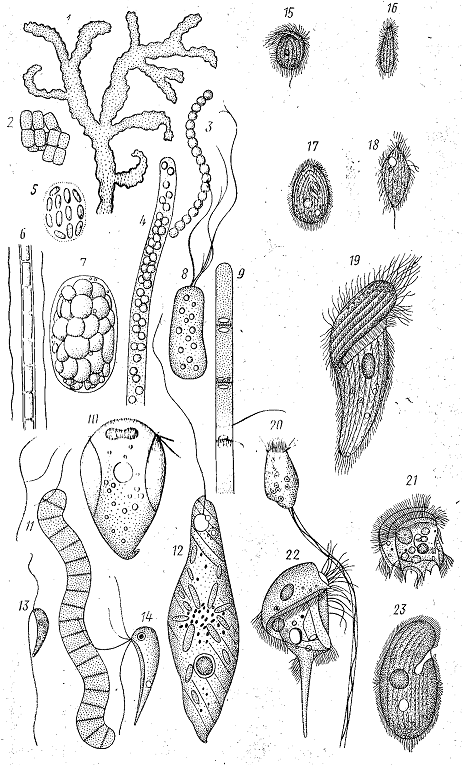

Полисапробная зона (р) характеризуется большим содержанием нестойких органических веществ и продуктов их анаэробного распада, В воде в изобилии присутствуют белковые вещества. БПК составляет десятки миллиграммов на литр. Фотосинтез отсутствует. Кислород может поступать в воду только за счет атмосферной реазрации, и так как он полностью потребляется на окисление в поверхностных слоях, то в воде он практически не обнаруживается. Вода содержит метан и сероводород. Для этой зоны характерно большое количество сапрофитной микрофлоры, представленной сотнями тысяч и даже миллионами клеток в 1 мл. В донных отложениях кислород отсутствует, содержится много детрита, идут восстановительные процессы, железо находится в форме FeS, ил имеет черную окраску и запах сероводорода. В этой зоне в массе развиваются растительные организмы с гетеротрофным типом питания: различные бактерии, в том числе нитчатые бактерии (Sphaerotilus), серные бактерии (Beggiatoa, Thiothris), бактериальные зооглеи (Zoogloea ramigera), из простейших—инфузории, бесцветные жгутиковые (рис. 62).

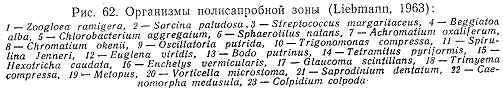

Альфа-мезосапробная зона (α-m). В этой зоне начинается аэробный распад органических веществ с образованием аммиака, содержится много свободной углекислоты, кислород присутствует в малых количествах. Метан и сероводород отсутствуют. Количество загрязнения, определяемого по БПК, все еще очень велико: десятки миллиграммов на литр. Количество сапрофитных бактерий составляет десятки и сотни тысяч в 1 мл.

В воде и донных отложениях протекают окислительно-восстановительные процессы; железо—в закисной и окисной формах, ил сероватой окраски. В α-m зоне развиваются организмы, облагающие большой выносливостью к недостатку кислорода и большому содержанию углекислоты. Преобладают растительные организмы с гетеротрофным и миксотрофным питанием. Отдельные организмы имеют массовое развитие: бактериальные зооглеи, нитчатые бактерии, грибы, из водорослей—осциллятории, стигеоклониум. Из животных организмов обильны сидячие инфузории (Carchesium), встречаются коловратки (Brachionus), много окрашенных и бесцветных жгутиковых (рис. 63). В илах значительное количество тубифицид и личинок хирономид.

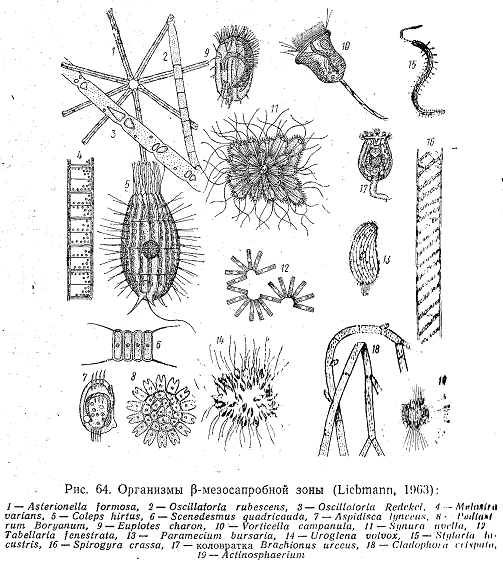

Бета-мезосапробная зона (β-m) отмечается в водоемах, почти свободных от нестойких органических веществ, разложившихся до кисленных продуктов (полная минерализация). Количество сапрофитных бактерий составляет тысячи клеток в 1 мл и резко увеличивается в период отмирания водных растений. Концентрация кислорода и углекислоты сильно колеблется в течение суток; в дневные часы содержание кислорода в воде доходит до пресыщения, а углекислота может полностью исчезать, в ночные часы наблюдается дефицит кислорода в воде. В илах много детрита, интенсивно протекают окислительные процессы, ил желтой окраски. В этой зоне отмечается большое разнообразие животных и растительных организмов. В массе развиваются растительные организмы с автотрофным питанием, наблюдается «цветение» воды в результате развития фитопланктона. В обрастаниях обычны зеленые нитчатки и эпифитные диатомеи; в илах—черви, личинки хирономид, моллюски (рис. 64).

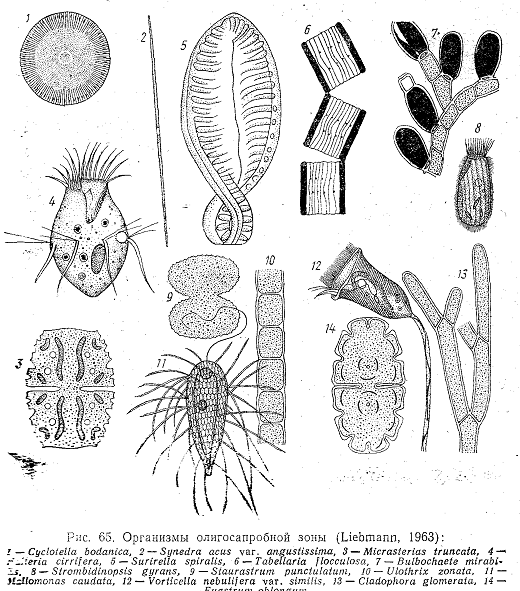

Олигосапробная зона (о) характеризует практически чистые водоемы с незначительным содержанием нестойких органических веществ и небольшим количеством продуктов их минерализации. Содержание кислорода и углекислоты не претерпевает заметных колебаний в дневные и ночные часы суток. «Цветения» воды, как правило, не наблюдается. В донных отложениях содержится мало детрита, автотрофных микроорганизмов и бентосных животных (червей, личинок хирономид и моллюсков). Показателями большой чистоты воды в этой зоне служат некоторые красные водоросли (Thorea, Batrachospermum) и водные мхи (рис. 65).

Отдельные индикаторные организмы, взятые изолированно, не могут достаточно точно охарактеризовать степень загрязнения вод. Например, при разложении белков в хозяйственно-фекальных стоках накапливается сера, вследствие этого в таких водах могут в изобилии встречаться серобактерии из родов Beggiatoa и Thiothrix. Вместе с тем эти бактерии живут и в воде минеральных серных источников, совершенно не содержащих органических загрязнений. Серобактерии являются индикаторами серы в воде независимо от того, какого происхождения эта сера.

Приведенный пример показывает, что судить о степени загрязнения вод можно лишь по ценозам, характерным для той или иной зоны сапробности, а не по отдельным, пусть даже индикаторным организмам.

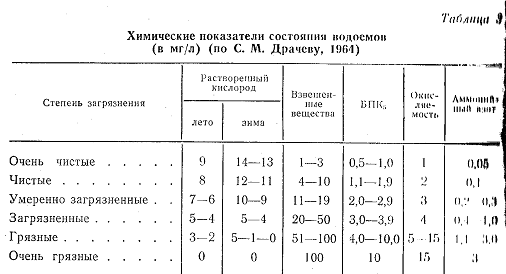

В настоящее время многие авторы предлагают более дробное деление зон сапробности, выделяя 5, 6 и более подзон. Так, Либманн (1962) предусматривает 4 основных класса чистоты водоема (с. 194) и три промежуточных. Основные классы обозначаются цифрами от I (самый чистый, соответствующий олигосапробной зоне) до IV (соответствующего полисапробной зоне). Промежуточные—двумя цифрами: I—II, II—III, III—IV. А. А. Былинкина, С. М. Драчев и А. И. Ицкова предложили подразделять водоемы по степени загрязненности на 6 групп: очень чистые, чистые, умеренно загрязненные, загрязненные, грязные и очень грязные. Каждой из этих градаций соответствует определенное значение количества загрязнения.

Очень чистые водоемы практически не несут следов воздействия человека. В СССР к таким водоемам могут быть отнесены многие озера и реки Сибири, а на европейской территории—Ладожское и Онежское озера, Рыбинское водохранилище, некоторые северные реки. В этих водоемах насыщение воды кислородом достигает 95 %, ВПК не превышает 1 мг/л, а взвешенные вещества—3 мг/л. Вода в очень чистых водоемах пригодна для всех видов водопользования.

Водоемы, относимые к категории чистых, по химическим показателям почти не отличаются от очень чистых, но следы деятельности человека проявляются прежде всего в увеличении количества сапрофитной микрофлоры в воде. Воды водоемов второй группы также пригодны для всех видов водопользования. Для их обеззараживания достаточно хлорирования.

Умеренно загрязненные воды характеризуются повышенным содержанием органических веществ, ионов хлора и аммония. Они несут в себе признаки загрязнения поверхностным стоком и бытовыми водами. Умеренно загрязненные воды после соответствующей очистки пригодны для хозяйственно-питьевого использования, для разведения некоторых видов рыб и для прочих видов водопользования.

К категории загрязненных отнесены реки и озера, природные свойства которых значительно изменены в результате поступления в них сточных вод. В зимний период при образовании ледяного покрова на загрязненных участках водоема могут создаваться анаэробные условия. Загрязненные воды непригодны для питьевого, хозяйственно-бытового и культурно-бытового назначения, а также для рыбоводства. Они могут быть использованы, да и то с ограничениями, в некоторых производственных процессах, для орошения и судоходства. В странах Западной Европы при остром дефиците воды загрязненные воды используют для хозяйственно-питьевого назначения, применяя при этом сложные способы очистки,

В грязных и очень грязных водоемах природные свойства воды сильно изменены. В летний период пода этих водоемов издает неприятные запахи. Повышенное содержание агрессивной углекислоты и сернистых соединений в воде грязных водоемов оказывает вредное воздействие на обшивку судом и портовые сооружения, вследствие чего эти водоемы ограниченно пригодны для судоходства. Для орошения воды грязных водоемов могут быть использованы с ограничениями, не под все культуры.

В табл. 3 приведены некоторые химические показатели степени загрязненности водоемов.

При оценке степени загрязненности принимаются во внимание также органолептические показатели, такие, как цвет, запах, мутность и т. д. Например, запах может свидетельствовать о присутствии в воде ряда нежелательных примесей прежде, чем они станут доступны химическому анализу. По этой причине многие токсичные вещества ограничиваются для спуска в водоем не по показателю вредности, а по запаху. К таким веществам относятся фенол, дихлорэтан, крезолы и другие химические соединения. Присутствие нефти в воде также лимитируется органолептическими показателями: по запаху и визуально, по образованию на поверхности воды пленок и пятен. В связи с тем, что сточные воды в большой степени несут в себе загрязнения, характерные для производственных сточных вод, и в том числе токсичные вещества, В. И. Жадин (1964) предложил характеризовать загрязненность водоемов не только по степени сапробности, но и по степени токсобности, понимая под этим термином способность гидробионтов существовать в водах, содержащих то или иное количество ядовитых веществ. По аналогии с зонами сапробности он предложил обозначить зоны токсобности, как политоксобную, мезотоксобную и олиготоксобную.

Для оценки степени загрязнения водоема необходимо пользоваться средними данными, собранными в период наиболее критического состояния водоема. Например, наименьшая концентрация растворенного кислорода наблюдается летом или в период ледостаза; наиболее высокая температура—летом. По многим показателям наиболее неблагоприятные условия создаются зимой, в первые месяцы года. Показатели в этот период и принимаются за основу при оценке степени загрязненности водоема.