- •Введение

- •Часть I строение и физиология микроорганизмов

- •Глава I. Строение и принципы систематики микроорганизмов

- •Бактерии

- •Неклеточные формы жизни

- •Водоросли и водные грибы

- •Простейшие

- •Глава II. Химический состав клетки

- •Вода и минеральные соли

- •Органические вещества клетки

- •Синтез белка

- •Мутагенез

- •Глава. III. Ферменты

- •Ферменты—биологические катализаторы

- •Строение и свойства ферментов

- •Принципы классификации ферментов

- •Окислительно-восстановительные ферменты (оксиредуктазы)

- •Регуляция синтеза ферментов

- •Глава IV. Получение энергии микроорганизмами Энергетический и конструктивный обмены

- •Получение энергии литотрофами

- •Получение энергии органотрофами

- •Взаимосвязь процессов обмена в организме

- •Глава V. Закономерности роста и развития микробных культур Рост, развитие, размножение

- •Понятие об абсолютной и относительной скорости роста

- •Особенности выращивания микроорганизмов в проточных культурах

- •Фазы развития микробной культуры

- •Влияние лимитирующих факторов на скорость роста

- •Скорость роста и физиологическая активность

- •Глава VI. Влияние внешних факторов на микроорганизмы Влияние температуры

- •Влияние влажности

- •Влияние лучистой энергии

- •Влияние осмотического давления

- •Активная реакция среды и окислительно-восстановительный потенциал

- •Часть II участие микроорганизмов в превращении веществ

- •Глава VII. Круговорот углерода

- •Распространение микроорганизмов в природе

- •Круговорот углерода и участие в нем микроорганизмов

- •Глава VIIII. Расщепление органических соединений в анаэробных условиях

- •Сбраживание углеводов

- •Маслянокислое брожение

- •Cбраживание жиров

- •Анаэробное расщепление белков

- •Глава IX. Расщепление органинеских соединений в аэробных условиях

- •Окисление углеводов

- •Окисление этанола. Получение уксусной кислоты

- •Окисление жиров

- •Окисление углеводородов

- •Расщепление азотсодержащих соединений

- •Глава X. Превращение соединений азота микроорганизмами Нитрификация

- •Денитрификация

- •Фиксация молекулярного азота

- •Глава XI. Превращение соединений серы микроорганизмами

- •Окисление соединений серы

- •Восстановление соединений серы

- •Глава XIII. Превращение соединений металлов микроорганизмами

- •Окисление соединений записного железа

- •Окисление соединений марганца

- •Выщелачивание металлов из руд

- •Часть III загрязнение и самоочищение водоемов

- •Глава XIIII. Экологические системы пресных водоемов Понятие экосистемы

- •Роль окружающей среды в формировании экосистемы

- •Особенности речных экосистем

- •Особенности озерных экосистем

- •Особенности экосистем водохранилищ

- •Глава XIV. Загрязнение водоемов

- •Характеристика основных видов загрязнения

- •Виды воздействия сточных вод на водоемы

- •Глава XV. Загрязнение водоемов и распространение водных инфекций

- •Понятие инфекции

- •Распространение инфекции

- •Водные инфекции

- •Понятие иммунитета

- •Противоэпидемические мероприятия

- •Глава XVI. Круговорот веществ и энергии в водоемах. Самоочищение водоемов

- •Поступление органических веществ в водоем с водосборной площади

- •Cинтез первичной продукции в водоеме

- •Превращение и деструкция органического вещества

- •Роль отдельных групп гидробионтов в самоочищении водоемов

- •Глава XVIII. Оценка степени загрязненности водоема Классификация водоемов по степени загрязненности

- •Санитарно-бактериологический анализ

- •Часть IV биологические процессы в системах Глава XVIII. Биологические помехи в водоснабжении

- •Помехи, вызываеалые аллохтонными организмами

- •Помехи, вызываемые автохтонными организмами

- •Влияние обрастаний на качество воды и материал труб

- •Меры борьбы с биологическими помехами

- •Глава XIX. Население очистных сооружений канализации

- •Глава XX. Экологические системы очистных сооружений канализации

- •Экосистемы искусственных аэрационных очистных сооружений

- •Экологические системы естественных аэрационных очистных сооружений

- •Экосистемы анаэробных очистных сооружений

- •Литература

- •Оглавление

Превращение и деструкция органического вещества

Биомасса автотрофных организмов—водорослей, высших водных растений и бактерий—служит источником питания для гетеротрофных организмов: бактерий, грибов, зоопланктона и нектона. Среди консументов выделяется особая группа организмов—редуцентов, которые минерализуют мертвое органическое вещество, тем самым обеспечивая продуцентов необходимыми им элементами минерального питания. К редуцентам относятся различные гетеротрофные микроорганизмы.

Бактерии и грибы разлагают отмершие водоросли (как и другие организмы), воздействуя на них экзоферментами. При этом часть сложных органических веществ минерализуется, а часть превращается в более простые соединения и в таком виде усваивается микроорганизмами. В клетках последних они подвергаются трансформации и входят в состав тел микроорганизмов в виде белков или запасных питательных веществ. Таким образом, микроорганизмы участвуют в деструкции органического вещества продуцентов и синтезируют органическое вещество собственного тела. Они являются первичными консументами. К первичным консументам относятся также все животные организмы, питающиеся растительной пищей, в том числе и растительноядные рыбы. Органическое вещество, образующее тело фитофагов, представляет вторичную продукцию. В дальнейшем это органическое вещество может еще раз трансформироваться, образуя третичную продукцию и т. д.

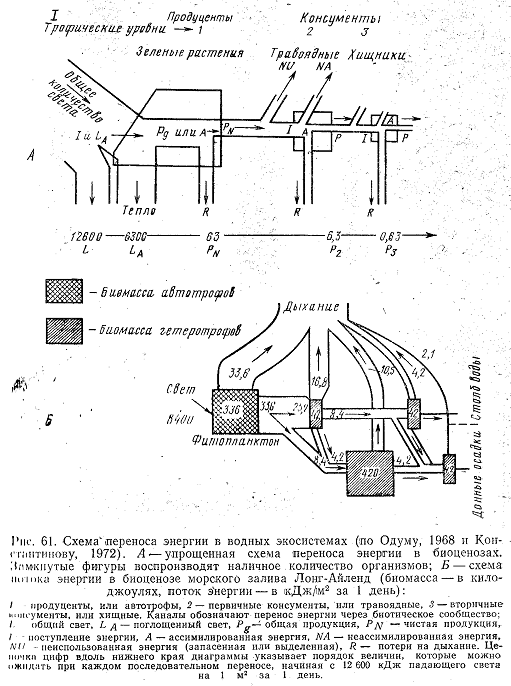

Для характеристики порядка превращения органических веществ существует понятие «трофический уровень». Продуценты образуют первый трофический уровень, фитофаги—второй, организмы, питающиеся фитофагами,— третий, и так далее. Переход органического вещества и заключенной в нем энергии с одного трофического уровня на другой осуществляется через пищевые цепи, в которых каждое предыдущее звено служит пищей последующему.

С переходом от предыдущего трофического уровня к последующему число и биомасса особей обычно снижаются, образуя так называемые пирамиды чисел или пирамиды биомасс. Мелкие организмы (протококковые водоросли, бактерии и др.) вследствие большой скорости размножения при одной и той же биомассе часто продуцируют больше органического вещества, чем крупные. При этом может создаваться такая ситуация, что биомасса организмов последующего трофического уровня будет больше предыдущей. В связи с этим необходимо хорошо отличать понятия «биомасса» и «продукция». Если биомасса—это суммарная масса всех имеющихся в наличии организмов данного трофического уровня, то продукция—это биомасса, образовавшаяся на данном трофическом уровне за определенный промежуток времени (в том числе и та биомасса, которая уже потреблена, отмерла или другим способом выведена из системы).

В отличие от биомассы энергия, заключенная в органическом веществе, при переходе с одного трофического уровня на другой непременно снижается. По этой причине Ю. Одумом, Г. Г. Винбергом и другими авторами предложен способ оценки продукции различных трофических уровней в эквивалентных единицах энергии. Пирамиды биомасс могут иметь основание более узкое, чем середину. Это наблюдается, например, в океане, где биомасса фитопланктона часто меньше биомассы организмов, питающихся фитопланктоном. В пирамидах энергии каждая следующая ступень всегда меньше предыдущей (рис. 61).

На любом трофическом уровне потребляемая организмом пища не усваивается полностью, остается некоторый остаток. Усвоенная часть пищи частично расходуется на прирост, а частично окисляется с выделением энергии. Та часть пищи, которая пошла на прирост, сохранила заключенное в ней количество энергии, и эта энергия может быть использована организмами следующего трофического уровня. Часть энергии, израсходованная в процессах жизнедеятельности организма, рассеивается в пространстве и исключается из дальнейшего превращения органического вещества. Однако вследствие того, что при рассеивании

энергии происходила и минерализация органического вещества, параллельно с освобождением энергии в воду поступали углекислота и биогенные элементы, которые способствовали образованию первичной продукции и, следовательно, новому накоплению энергии.

Сумма энергии, заключенной в приросте биомассы, потраченной в процессах обмена и оставшейся в неусвоенной части пищи, должна быть равна количеству энергии, первоначально содержавшемуся в пище, т. е.

![]()

где Р—пища (рацион), П—прирост биомассы, Т—траты на обмен, Н—неусвоенная пища. Все показатели выражены в одинаковых величинах, например, в единицах энергии или в количестве кислорода.

Эффективность использования пищи характеризуется безразмерными коэффициентами: K1—коэффициент использования потребленной пищи на рост, К2—коэффициент использования усвоенной пищи на рост.

![]()

Естественно, что коэффициенты K1 и К2 не могут быть равны единице, так как прирост тела без затраты энергии невозможен, но они могут быть равны нулю в том случае, когда прирост биомассы отсутствует. Чем выше коэффициент, тем большая часть рациона расходуется на прирост.

Коэффициенты K1 и К2 могут характеризовать превращение вещества не только организмами одного трофического уровня, но и системы, состоящей из двух и более трофических уровней. Например, сапрофитные бактерии, минерализующие органическое вещество водорослей, имеют K1 до 0,6. Это означает, что организмы, питающиеся бактериями, при полном потреблении продукции бактерий будут иметь рацион Р2 = 0,6 P1. Если допустить, что их коэффициент использования пищи на рост K1 тоже равен 0,6, хотя обычно он меньше, то они образуют продукции только 0,6х0,6=0,36 P1. В общем виде прирост системы, состоящей из двух трофических уровней, составит:

![]()

Так как K1 всегда меньше единицы, то чем больше трофических уровней в экосистеме, тем меньше конечный прирост биомассы в ней.

В природе практически не может быть полного потребления всей биомассы, образовавшейся на каком-либо трофическом уровне. Часть организмов отмирает естественным путем, другая по каким-то причинам выводится из системы и в результате только незначительная часть продукции используется организмами следующего трофического уровня. По мнению Я. Я. Цееба (1973), при каждом переходе органического вещества на последующие трофические уровни аккумулированная фитопланктоном энергия снижается примерно в 10 раз.

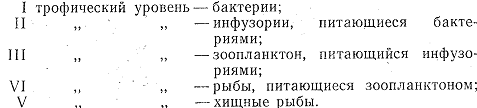

Количество трофических уровней в пелагиали чаще всего 3—4, а в бентосе 2—3. Например:

Биомасса хищных рыб составит незначительную часть от первичной продукции. Если же в водоеме живут только растительноядные рыбы, относящиеся ко второму трофическому уровню, то конечная биомасса будет значительно выше.

В последние годы предпринимаются успешные попытки построения математических моделей для описания процессов, протекающих в водоемах (Г. Г. Винберг и С. Н. Анисимов, 1966; В. В. Меншуткин, 1970; А. А. Умнов, 1972). Цель такого моделирования заключается в количественном изучении круговорота веществ и в установлении определяющих факторов, влияющих на продуктивность водоемов.