- •Введение

- •Часть I строение и физиология микроорганизмов

- •Глава I. Строение и принципы систематики микроорганизмов

- •Бактерии

- •Неклеточные формы жизни

- •Водоросли и водные грибы

- •Простейшие

- •Глава II. Химический состав клетки

- •Вода и минеральные соли

- •Органические вещества клетки

- •Синтез белка

- •Мутагенез

- •Глава. III. Ферменты

- •Ферменты—биологические катализаторы

- •Строение и свойства ферментов

- •Принципы классификации ферментов

- •Окислительно-восстановительные ферменты (оксиредуктазы)

- •Регуляция синтеза ферментов

- •Глава IV. Получение энергии микроорганизмами Энергетический и конструктивный обмены

- •Получение энергии литотрофами

- •Получение энергии органотрофами

- •Взаимосвязь процессов обмена в организме

- •Глава V. Закономерности роста и развития микробных культур Рост, развитие, размножение

- •Понятие об абсолютной и относительной скорости роста

- •Особенности выращивания микроорганизмов в проточных культурах

- •Фазы развития микробной культуры

- •Влияние лимитирующих факторов на скорость роста

- •Скорость роста и физиологическая активность

- •Глава VI. Влияние внешних факторов на микроорганизмы Влияние температуры

- •Влияние влажности

- •Влияние лучистой энергии

- •Влияние осмотического давления

- •Активная реакция среды и окислительно-восстановительный потенциал

- •Часть II участие микроорганизмов в превращении веществ

- •Глава VII. Круговорот углерода

- •Распространение микроорганизмов в природе

- •Круговорот углерода и участие в нем микроорганизмов

- •Глава VIIII. Расщепление органических соединений в анаэробных условиях

- •Сбраживание углеводов

- •Маслянокислое брожение

- •Cбраживание жиров

- •Анаэробное расщепление белков

- •Глава IX. Расщепление органинеских соединений в аэробных условиях

- •Окисление углеводов

- •Окисление этанола. Получение уксусной кислоты

- •Окисление жиров

- •Окисление углеводородов

- •Расщепление азотсодержащих соединений

- •Глава X. Превращение соединений азота микроорганизмами Нитрификация

- •Денитрификация

- •Фиксация молекулярного азота

- •Глава XI. Превращение соединений серы микроорганизмами

- •Окисление соединений серы

- •Восстановление соединений серы

- •Глава XIII. Превращение соединений металлов микроорганизмами

- •Окисление соединений записного железа

- •Окисление соединений марганца

- •Выщелачивание металлов из руд

- •Часть III загрязнение и самоочищение водоемов

- •Глава XIIII. Экологические системы пресных водоемов Понятие экосистемы

- •Роль окружающей среды в формировании экосистемы

- •Особенности речных экосистем

- •Особенности озерных экосистем

- •Особенности экосистем водохранилищ

- •Глава XIV. Загрязнение водоемов

- •Характеристика основных видов загрязнения

- •Виды воздействия сточных вод на водоемы

- •Глава XV. Загрязнение водоемов и распространение водных инфекций

- •Понятие инфекции

- •Распространение инфекции

- •Водные инфекции

- •Понятие иммунитета

- •Противоэпидемические мероприятия

- •Глава XVI. Круговорот веществ и энергии в водоемах. Самоочищение водоемов

- •Поступление органических веществ в водоем с водосборной площади

- •Cинтез первичной продукции в водоеме

- •Превращение и деструкция органического вещества

- •Роль отдельных групп гидробионтов в самоочищении водоемов

- •Глава XVIII. Оценка степени загрязненности водоема Классификация водоемов по степени загрязненности

- •Санитарно-бактериологический анализ

- •Часть IV биологические процессы в системах Глава XVIII. Биологические помехи в водоснабжении

- •Помехи, вызываеалые аллохтонными организмами

- •Помехи, вызываемые автохтонными организмами

- •Влияние обрастаний на качество воды и материал труб

- •Меры борьбы с биологическими помехами

- •Глава XIX. Население очистных сооружений канализации

- •Глава XX. Экологические системы очистных сооружений канализации

- •Экосистемы искусственных аэрационных очистных сооружений

- •Экологические системы естественных аэрационных очистных сооружений

- •Экосистемы анаэробных очистных сооружений

- •Литература

- •Оглавление

Распространение инфекции

Существует пять основных путей распространения инфекции:

Контактный путь—при непосредственном соприкосновении источника инфекции и восприимчивого организма. Инфекция передается при рукопожатиях, поцелуях и т. д. При косвенном контакте инфекция передается через разнообразные предметы, с которыми соприкасался больной: посуда, белье, книги, игрушки, дверные ручки и т. п. Источником инфекции могут оказаться плохо простерилизованные медицинские инструменты и одежда медицинского персонала.

Аэрогенный путь—через воздух. Патогенные микроорганизмы поступают в воздух из верхних дыхательных путей заболевшего человека вместе с капельками слизи при кашле, чихании и разговоре. При этом образуется аэрозоль. По мере подсыхания слизи микробы, заключенные внутри комочка, оказываются одетыми оболочкой, в таком виде они могут довольно долго сохраняться и перемещаться по воздуху. Воздушным путем распространяются возбудители туберкулеза, пневмонии, менингита, коклюша, кори, гриппа, оспы и др.

Алиментарный путь—через инфицированные пищевые продукты: молоко, фрукты, овощи и др. Особенно опасно попадание патогенных микробов в молоко, которое представляет собой благоприятную среду для их развития и токсинообразования. Этим путем распространяются в основном кишечные инфекции,

Трансмиссивный путь—через переносчиков, например через насекомых. Этим путем передаются: малярия через малярийного комара, сыпной тиф через вшей, чума через блох. Переносчиком инфекционного энцефалита служит клещ.

Водный путь передачи инфекции (т. е. заражение через источники водоснабжения) особенно опасен, так как при этом инфекционный процесс легко приобретает эпидемический характер. Водным путем могут распространяться .холера, тиф, паратифы, дизентерия, лептоспирозы, туляремия, вирусным гепатит, лямблиоз и другие заболевания.

Водные инфекции

Наибольшее значение имеет передача через воду кишечных инфекций. Большинство возбудителей инфекционных кишечных заболеваний обладает сходной морфологией и физиологией и относится к семейству энтеробактерий (Enterobacteriaceae). Все энтеробактерии представляют собой палочки размером 1—3х0,5—0,6 мкм, грамотрицательные, не имеющие спор и капсул. Представители отдельных родов отличаются друг от друга по ферментативной активности и подвижности.

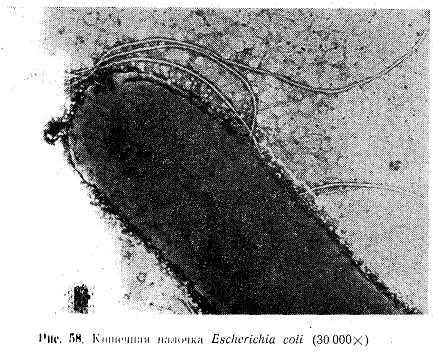

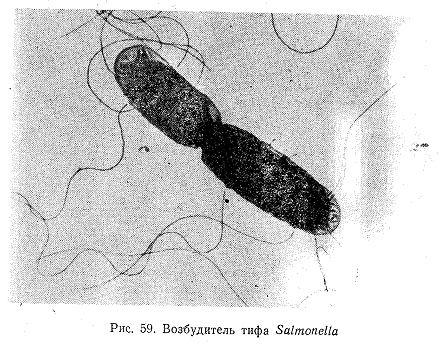

К этому семейству относится постоянный обитатель кишечника человека и домашних животных—кишечная палочка (род Escherichia), возбудители тифа и паратифов (род Salmonella) и возбудители дизентерии (род Shigella).

К роду Escherichia, кроме обычной E. coli (рис. 58)—кишечной палочки, принадлежит и энтеропагенные кишечные палочки, вызывающие колиэнтериты у детей и дизентериеподобные заболевания взрослых. Нормальная кишечная палочка относится к гетероферментативным молочнокислым бактериям (гл. VIII). Как и все молочнокислые, она продуцирует органические кислоты и поэтому является антагонистом гнилостных бактерий. Кишечная палочка выделяет антибиотические вещества, например колицины, ингибирующие патогенные микроорганизмы, в том числе возбудителей тифов и дизентерии. При угнетении кишечной палочки, например антибиотиками, изменяется нормальный биоценоз кишечника, активизируются гнилостные и патогенные микроорганизмы, в том числе грибы. Это приводит к заболеванию, не имеющего специфического возбудителя,—диарее, симптомами которого являются понос, интоксикация, упадок сил, слабость.

Патогенные штаммы кишечных палочек особенно опасны тем, что хорошо приспособились к существованию в организме человека; в частности, они весьма устойчивы к воздействию желудочного сока и сока двенадцатиперстной кишки. В природных условиях, в воде, в почве, а также на пищевых продуктах, на коже и шерсти они сохраняются в течение недель и даже месяцев, весьма устойчивы к замораживанию. Кипячение моментально убивает энтеропагенных кишечных палочек, погибают они и при 10—15-минутном контакте с 3—5 %-ными растворами антисептиков—хлоромина, фенола, формалина и др. кроме обычных путей распространения—через воду, почву, пищу, игрушки,—для энтеропатогенных кишечных палочек характерен еще одни способ аутоинфекция, т. е. внутреннее заражение собственными микробными штаммами при благоприятном для этого состоянии макроорганизма.

Род Salmonella тоже принадлежит к семейству энтеробактерий. Среди представителей этого рода имеются монопатогенные бактерии, вызывающие заболевание только человека, например возбудитель брюшного тифа, или только животных, а также полипатогенные, заражающие и животных и человека. Сальмонеллы широко распространены в природе. Они обнаруживаются у рогатого скота, свиней, собак, кроликов, кошек, мышей, крыс, птиц, рыб и других животных. У человека сальмонеллы вызывают брюшной тиф, паратифозные заболевания и пищевые токсикоинфекции (рис. 59).

При заболевании тифом и паратифами поражается тонкий кишечник, но так как все сальмонеллы выделяют эндотоксины, действующие на центральную нервную систему, то при этих заболеваниях часто наблюдается и помрачение сознания.

Сальмонеллы во внешней, среде не размножаются, но хорошо сохраняются: в речной воде—в течение 6 месяцев, во льду в течение всей зимы, в колодезной воде—около 4-х месяцев, в водопроводной—до 3-х месяцев. В сточной воде вследствие конкуренции со стороны других микробов сальмонеллы сохраняются не более 40 дней. На продуктах питания сальмонеллы также выживают продолжительное время: на сале—до 85 дней, на мясе в леднике—до 50, на сыре—10 дней, на овощах—до полного их разрушения, в пиве—в течение 2—4-х дней. Сальмонеллы устойчивы к высыханию и антисептикам. Сулема в разведении 1:1000 и 5-%-ная карболовая кислота убивают их только после 30-минутного контакта. Хлорирование водопроводной воды уничтожает сальмонелл.

Брюшнотифозные палочки часто обнаруживаются на теле и белье переболевших людей, откуда они могут попасть в колодцы, реки и другие источники водоснабжения. После перенесенного заболевания сальмонеллы остаются в желчном пузыре и выделяются с фекалиями. Иногда носительство микробов сохраняется десятки лет.

Загрязнение сальмонеллами может происходить при спуске не очищенных сточных вод в водоемы, используемые в качестве источника водоснабжения. Так, в Чикаго, в конце прошлого столетия, произошла вспышка брюшного тифа, вызванная тем, что город пользовался водой из озера, куда поступали сточные воды. Заболевания прекратились после отвода сточных вод. Большую опасность представляет сброс нечистот из уборных поездов на пересечении железнодорожных путей с реками и водохранилищами; загрязнения от туристских лагерей, спортивных баз и отдельных домов, расположенных на берегах рек. Вспышки эпидемий, связанные с попаданием сальмонелл в реки, чаще случаются в зимний период, так как бактерии лучше сохраняются при пониженной температуре.

К роду Shigella относятся возбудители дизентерии, которые, как правило, непатогенны для животных. Дизентерийные бактерии подразделяются на пять видов. В настоящее время наиболее распространены виды Sh. Flexneri и Sh. Sonnei; вид Sh. Grigoriewa-Schigae, выделяющий экзотоксин, встречается редко.

Дизентерийные бактерии попадают в организм через рот и, достигая толстой кишки, развиваются в ее слизистой оболочке. При гибели клеток освобождаются эндотоксины. При этом развивается отек стенок кишечника и кровоточащие язвы. Поэтому симптомы дизентерии—слизистые и слизисто-кровавые испражнения, а также резкая боль в области кишечника. Источник инфекции—больной человек. Особенно опасны больные атипичными формами дизентерии, ускользающие от наблюдения врача, хронически больные и здоровые носители шигелл. Дизентерийная палочка передается при непосредственном контакте, а также посредством инфицированных пищевых продуктов (молочные продукты, фрукты, овощи). Большую роль в распространении инфекции играют мухи. По сравнению с сальмонеллами шигеллы несколько менее устойчивы, но тоже хорошо переносят низкие зимние температуры и замораживание сроком до одного месяца. В речной воде шигеллы сохраняются до 3-х месяцев, в водопроводной—до одного месяца, в сточных водах—в течение одной недели. Водные вспышки дизентерии обычно возникают в зимнее и весеннее время. В связи с улучшением условий водоснабжения в последние годы наблюдаются преимущественно летние вспышки, обусловленные распространением инфекции через пищевые продукты и мух.

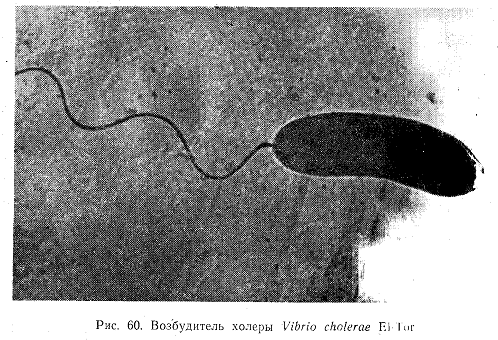

К группе кишечных инфекций относится заболевание холерой, вызываемые холерными вибрионами3 Vibrio cholerae asiaticae и V. cholerae El-Tor (рис. 60). Холерный вибрион имеет форму изогнутой палочки длиной 1,5—2 мкм, иногда встречаются длинные прямые и извитые нити, а также короткие коккобактерии Вибрион грамотрицателен, спор и капсул не образует и отличается очень высокой подвижностью. Микроб этот—строгий аэроб, хорошо развивается в слабощелочной среде, переносит рН 9, неустойчив в кислой среде. Пониженная кислотность желудочного сока способствует заболеванию.

Микробы попадают в организм через рот. Губительный для них барьер—желудочный сок—минуют с водой или комочками пищи. Размножаются в тонком кишечнике, при отмирании выделяют большое количество токсинов, повреждающих различные органы. Основную опасность при заболевании представляет обезвоживание организма, наступающее вследствие потери воды с испражнениями. Поэтому больным холерой непременно назначают капельные вливания физиологического раствора. Встречаются случаи так называемой сухой холеры, когда смерть наступает очень быстро вследствие общей интоксикации, еще до появления поноса. Известны случаи протекания холеры в виде легкого гастроинтерита, а также вибрионосительство возбудителя холеры здоровыми людьми.

Эпидемии холеры в прошлом протекали очень тяжело. С 1817 г. До 1925 г. наблюдалось 6 пандемий холеры. Только в 1848 г. в России погибло от холеры 690 150 человек при числе заболевших 1 млн. 742 тыс. В 1947 г. в Египте, в долине Нила на протяжении месяцем заболело свыше 20 000 человек, и почти половина заболеваний закончилась летальным исходом.

Последняя, VII пандемия холеры, зарегистрированная в большинстве стран Азии и Европы, вызвана Vibrio cholerae El-Tor, незначительно отличающимся по своим свойствам от V. ch. Asiaticae. Как правило, заболевание протекает несколько легче, но тем больше число атипичных случаев и здорового носительства. В период VII пандемии случаи холеры в СССР отмечались в Астрахани, Керчи, Одессе.

Возбудитель холеры попадает в воду с неочищенными сточными водами. В речной и колодезной воде он сохраняется в течение трех месяцев, в водопроводной—до одного месяца. В отличие от энтеробактерий холерный вибрион хорошо сохраняется в сточных водах. Известны случаи, когда в загрязненной воде он выживал в течение семи месяцев. В морской воде возбудитель холеры сохраняется еще лучше, чем в пресной. Это объясняется тем, что при повышении концентрации минеральных солей и органических веществ он начинает размножиться с большей скоростью.

Холерные вибрионы чрезвычайно чувствительны к воздействию различных дезинфицирующих веществ. Они погибают в 1 %-ном растворе карболовой кислоты в течение 5 мин, а в 0,1 %-ном растворе сулемы моментально. Хлор в разведении 1:1 000 000 в течение 15 минут губит их полностью. Для предупреждения холеры рекомендуется мыть овощи и фрукты слабым раствором уксусной кислоты, так как холерный вибрион плохо переносит подкисление среды. Возбудители всех кишечных инфекций, в том числе и холеры, весьма чувствительны к повышению температуры и погибают не только при кипячении, но и при пастеризации.

Помимо кишечных инфекций, водным путем передаются лептоспирозы, амебная дизентерия, лямблиоз и другие заболевания.

Лептоспирозы относятся к типично водным инфекциям. Возбудители попадают в воду главным образом с выделениями крыс. Крысы, в свою очередь, заражаются через воду и инфицируют почву, водоемы, жилища людей, пищевые продукты и т. п. Среди водных лептоспирозов различают в основном два заболевания: желтушный лептоспироз, или болезнь, Васильева—Вейля, и безжелтушный лептоспироз, или водную лихорадку.

Возбудители лептоспирозов относятся к семейству спирохет, к роду Leptospira. Они представляют собой штопорообразные клетки диаметром 0,25 мкм и длиной до 4 мкм. На концах имеются типичные утонченные крючки. Лептоспиры—аэробы, но хорошо переносят и пониженное содержание кислорода в среде. Они очень подвижны благодаря движению тела и жгутикам, расположенным на концах клетки. Лептоспиры плохо переносят повышение температуры, но весьма устойчивы к низким температурам: даже неоднократное замораживание не убивает их. В речной воде возбудитель желтушного лептоспироза может сохраняться до 5 месяцев, в колодезной—до 2-х месяцев, возбудитель водной лихорадки—еще дольше.

Лептоспиры весьма чувствительны к реакции среды, они хорошо переносят подщелачивание среды и очень плохо—подкисление. Весьма чувствительны лептоспиры к дезинфицирующим агентам и довольно быстро погибают при хлорировании воды.

Заражение лептоспирозами происходит как при питье зараженной воды, так и при других видах водопользования. Заболевание характеризуется внезапным повышением температуры, мышечными болями и сильной головной болью. При желтушном лептоспирозе наблюдается поражение печени и почек, носовые, маточные и кишечные кровотечения, желтуха. При безжелтушном лептоспирозе имеет место покраснение лица и слизистых оболочек.

Профилактика лептоспирозов заключается прежде всего в охране от загрязнения животными источников водоснабжения и в уничтожении крыс, вакцинации населения в местностях, неблагополучных по лептоспирозу.

Амебная дизентерия по течению болезни сходна с обычной дизентерией. Она распространена в основном в странах с тропическим и субтропическим климатом. Возбудитель ее—амеба Entamoeba hisiolytica. Характерной особенностью этой амебы являются включения из эритроцитов. Дизентерийные амебы широко распространены и встречаются в воде, в почве, на теле человека. Источник амебиоза—больной человек и здоровый носитель, причем носительство продолжается иногда несколько лет. Один носитель может выделять в сутки до 1 млн. цист. Профилактика амебной дизентерии состоит в строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм в водоснабжении и общественном питании.

Водным путем может передаваться и туляремии Возбудитель туляремии распространяется почти всеми известными путями, но главная роль принадлежит переносчикам: грызунам и иксодовым клещам. Меры борьбы с туляремией заключаются в вакцинации населения пораженных районов, а также в снижении численности переносчиков.

Возбудители некоторых вирусных инфекций могут передаваться водным путем, но этот путь для них не основной. Возбудитель полиомиелита (полиовирус) и кишечные вирусы (ECHO и Коксаки) размножаются в тканях пищеварительного тракта, в том числе в глоточном кольце. Они выделяются с фекалиями, а также с частичками слюны и носовых выделений при кашле и чихании. Основным путем распространения этих вирусов в настоящее время считается капельно-воздушный, но известны вспышки водного и молочного полиомиелита.