- •Введение

- •Часть I строение и физиология микроорганизмов

- •Глава I. Строение и принципы систематики микроорганизмов

- •Бактерии

- •Неклеточные формы жизни

- •Водоросли и водные грибы

- •Простейшие

- •Глава II. Химический состав клетки

- •Вода и минеральные соли

- •Органические вещества клетки

- •Синтез белка

- •Мутагенез

- •Глава. III. Ферменты

- •Ферменты—биологические катализаторы

- •Строение и свойства ферментов

- •Принципы классификации ферментов

- •Окислительно-восстановительные ферменты (оксиредуктазы)

- •Регуляция синтеза ферментов

- •Глава IV. Получение энергии микроорганизмами Энергетический и конструктивный обмены

- •Получение энергии литотрофами

- •Получение энергии органотрофами

- •Взаимосвязь процессов обмена в организме

- •Глава V. Закономерности роста и развития микробных культур Рост, развитие, размножение

- •Понятие об абсолютной и относительной скорости роста

- •Особенности выращивания микроорганизмов в проточных культурах

- •Фазы развития микробной культуры

- •Влияние лимитирующих факторов на скорость роста

- •Скорость роста и физиологическая активность

- •Глава VI. Влияние внешних факторов на микроорганизмы Влияние температуры

- •Влияние влажности

- •Влияние лучистой энергии

- •Влияние осмотического давления

- •Активная реакция среды и окислительно-восстановительный потенциал

- •Часть II участие микроорганизмов в превращении веществ

- •Глава VII. Круговорот углерода

- •Распространение микроорганизмов в природе

- •Круговорот углерода и участие в нем микроорганизмов

- •Глава VIIII. Расщепление органических соединений в анаэробных условиях

- •Сбраживание углеводов

- •Маслянокислое брожение

- •Cбраживание жиров

- •Анаэробное расщепление белков

- •Глава IX. Расщепление органинеских соединений в аэробных условиях

- •Окисление углеводов

- •Окисление этанола. Получение уксусной кислоты

- •Окисление жиров

- •Окисление углеводородов

- •Расщепление азотсодержащих соединений

- •Глава X. Превращение соединений азота микроорганизмами Нитрификация

- •Денитрификация

- •Фиксация молекулярного азота

- •Глава XI. Превращение соединений серы микроорганизмами

- •Окисление соединений серы

- •Восстановление соединений серы

- •Глава XIII. Превращение соединений металлов микроорганизмами

- •Окисление соединений записного железа

- •Окисление соединений марганца

- •Выщелачивание металлов из руд

- •Часть III загрязнение и самоочищение водоемов

- •Глава XIIII. Экологические системы пресных водоемов Понятие экосистемы

- •Роль окружающей среды в формировании экосистемы

- •Особенности речных экосистем

- •Особенности озерных экосистем

- •Особенности экосистем водохранилищ

- •Глава XIV. Загрязнение водоемов

- •Характеристика основных видов загрязнения

- •Виды воздействия сточных вод на водоемы

- •Глава XV. Загрязнение водоемов и распространение водных инфекций

- •Понятие инфекции

- •Распространение инфекции

- •Водные инфекции

- •Понятие иммунитета

- •Противоэпидемические мероприятия

- •Глава XVI. Круговорот веществ и энергии в водоемах. Самоочищение водоемов

- •Поступление органических веществ в водоем с водосборной площади

- •Cинтез первичной продукции в водоеме

- •Превращение и деструкция органического вещества

- •Роль отдельных групп гидробионтов в самоочищении водоемов

- •Глава XVIII. Оценка степени загрязненности водоема Классификация водоемов по степени загрязненности

- •Санитарно-бактериологический анализ

- •Часть IV биологические процессы в системах Глава XVIII. Биологические помехи в водоснабжении

- •Помехи, вызываеалые аллохтонными организмами

- •Помехи, вызываемые автохтонными организмами

- •Влияние обрастаний на качество воды и материал труб

- •Меры борьбы с биологическими помехами

- •Глава XIX. Население очистных сооружений канализации

- •Глава XX. Экологические системы очистных сооружений канализации

- •Экосистемы искусственных аэрационных очистных сооружений

- •Экологические системы естественных аэрационных очистных сооружений

- •Экосистемы анаэробных очистных сооружений

- •Литература

- •Оглавление

Особенности речных экосистем

Течение в реках представляет основной определяющий фактор отбора. Оно оказывает на гидробионтов прямое и косвенное воздействие. Прямое заключается в том, что вода переносит планктон с места на место, размывает грунт и таким образом влияет на жизнь бентосных организмов. Косвенное влияние движения воды проявляется в том, что с током воды организмы, особенно прикрепленные, получают пищу и кислород, а продукты их обмена уносятся.

Организмы, приспособившиеся к жизни на течении, называются реофилами. Обычно реофилы очень требовательны к содержанию кислорода в воде. Многие из них обладают специальными приспособлениями, позволяющими прикрепляться к субстрату и противостоять потоку.

Вредно отражается на гидробионтах перемешивание грунта, обусловленное течениями. Перемешивание приводит к перетиранию пелобионтов, разрушению их наружного скелета и т. д. Механический состав грунта оказывает влияние и на обитателей пелагеали.

Тонкие фракции грунта при взмучивании засоряют фильтровальные аппараты зоопланктона, что приводит к гибели животных.

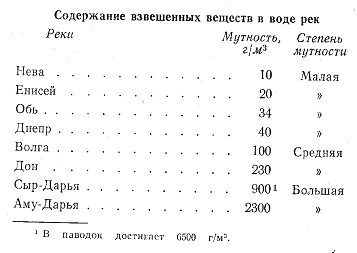

Со скоростью течения связана и мутность воды, которая характеризуется количеством взвешенных веществ в граммах на кубический метр. В зависимости от содержания взвешенных веществ различают реки с малой, средней и большой мутностью воды.

Распределение температуры воды в реке также связано со скоростью течения. При интенсивном перемешивании температура воды на разной глубине одинакова. При замедленном течении, на мелководье вода прогревается лучше, и в этом случае температура воды у берегов и на глубине может быть различной. Чем полноводнее река, тем меньше скорость ее течения и тем больше разница температур в разных слоях воды.

Население рек весьма разнообразно, причем видовое разнообразие возрастает по направлению к устью. На биоценоз реки большое влияние оказывает население ее притоков. Многие из вносимых притоками организмов в реке погибают, другие же, обладающие большей амплитудой экологической валентности, приспосабливаются к жизни в новых условиях и при этом меняют свой облик. Особенно интенсивно выносятся в реку организмы, плохо противостоящие сносу: фитопланктон, малоподвижные животные.

Содержание бактерий в воде рек достигает очень больших величин. В некоторых реках количество бактерий достигает нескольких миллионов в 1 мл. Количество бактерий увеличивается во время паводков, а также ниже очагов загрязнения.

В фитопланктоне рек наибольшего развития достигают диатомовые, затем зеленые и сине-зеленые водоросли. Особенно много диатомовых водорослей в воде рек в зимнее время, в летние месяцы преобладают зеленые.

В зоопланктоне рек преобладают быстроразмножающиеся виды. Особенно много коловраток и ветвистоусых рачков, в несколько меньшем количестве в планктоне представлены веслоногие рачки. По вертикали фито- и зоопланктон распределяются довольно равномерно. В прибрежье количество экземпляров планктона обычно несколько больше, чем на стрежне. Большое влияние на количество планктона оказывают притоки рек. Так, по исследованиям В. И. Жадина (1950) в Волге, выше устья Оки, содержалось организмов планктона 869 экз/мл, а в Оке, вблизи устья—1438 экз/мл. Ниже устья Оки в Волге, у правого берега, численность планктона достигала 4412 экз/мл, а у левого—только I860 экз/мл.

Количество планктона в реках ощутимо меняется по сезонам года: в период паводков, за счет разбавления талыми водами, численность планктона обычно снижается. Зимой количество планктона ниже, чем летом.

Зообентос представлен большей частью малощетинковыми червями, двустворчатыми и брюхоногими моллюсками, высшими раками и личинками насекомых. Состав бентоса определяется качеством грунта. Наибольшее видовое разнообразие организмов наблюдается на каменистом грунте (литореафильный биоценоз), наибольшее количество особей и высокая биомасса при малом видовом разнообразии характерны для иловых грунтов.