- •Введение

- •Часть I строение и физиология микроорганизмов

- •Глава I. Строение и принципы систематики микроорганизмов

- •Бактерии

- •Неклеточные формы жизни

- •Водоросли и водные грибы

- •Простейшие

- •Глава II. Химический состав клетки

- •Вода и минеральные соли

- •Органические вещества клетки

- •Синтез белка

- •Мутагенез

- •Глава. III. Ферменты

- •Ферменты—биологические катализаторы

- •Строение и свойства ферментов

- •Принципы классификации ферментов

- •Окислительно-восстановительные ферменты (оксиредуктазы)

- •Регуляция синтеза ферментов

- •Глава IV. Получение энергии микроорганизмами Энергетический и конструктивный обмены

- •Получение энергии литотрофами

- •Получение энергии органотрофами

- •Взаимосвязь процессов обмена в организме

- •Глава V. Закономерности роста и развития микробных культур Рост, развитие, размножение

- •Понятие об абсолютной и относительной скорости роста

- •Особенности выращивания микроорганизмов в проточных культурах

- •Фазы развития микробной культуры

- •Влияние лимитирующих факторов на скорость роста

- •Скорость роста и физиологическая активность

- •Глава VI. Влияние внешних факторов на микроорганизмы Влияние температуры

- •Влияние влажности

- •Влияние лучистой энергии

- •Влияние осмотического давления

- •Активная реакция среды и окислительно-восстановительный потенциал

- •Часть II участие микроорганизмов в превращении веществ

- •Глава VII. Круговорот углерода

- •Распространение микроорганизмов в природе

- •Круговорот углерода и участие в нем микроорганизмов

- •Глава VIIII. Расщепление органических соединений в анаэробных условиях

- •Сбраживание углеводов

- •Маслянокислое брожение

- •Cбраживание жиров

- •Анаэробное расщепление белков

- •Глава IX. Расщепление органинеских соединений в аэробных условиях

- •Окисление углеводов

- •Окисление этанола. Получение уксусной кислоты

- •Окисление жиров

- •Окисление углеводородов

- •Расщепление азотсодержащих соединений

- •Глава X. Превращение соединений азота микроорганизмами Нитрификация

- •Денитрификация

- •Фиксация молекулярного азота

- •Глава XI. Превращение соединений серы микроорганизмами

- •Окисление соединений серы

- •Восстановление соединений серы

- •Глава XIII. Превращение соединений металлов микроорганизмами

- •Окисление соединений записного железа

- •Окисление соединений марганца

- •Выщелачивание металлов из руд

- •Часть III загрязнение и самоочищение водоемов

- •Глава XIIII. Экологические системы пресных водоемов Понятие экосистемы

- •Роль окружающей среды в формировании экосистемы

- •Особенности речных экосистем

- •Особенности озерных экосистем

- •Особенности экосистем водохранилищ

- •Глава XIV. Загрязнение водоемов

- •Характеристика основных видов загрязнения

- •Виды воздействия сточных вод на водоемы

- •Глава XV. Загрязнение водоемов и распространение водных инфекций

- •Понятие инфекции

- •Распространение инфекции

- •Водные инфекции

- •Понятие иммунитета

- •Противоэпидемические мероприятия

- •Глава XVI. Круговорот веществ и энергии в водоемах. Самоочищение водоемов

- •Поступление органических веществ в водоем с водосборной площади

- •Cинтез первичной продукции в водоеме

- •Превращение и деструкция органического вещества

- •Роль отдельных групп гидробионтов в самоочищении водоемов

- •Глава XVIII. Оценка степени загрязненности водоема Классификация водоемов по степени загрязненности

- •Санитарно-бактериологический анализ

- •Часть IV биологические процессы в системах Глава XVIII. Биологические помехи в водоснабжении

- •Помехи, вызываеалые аллохтонными организмами

- •Помехи, вызываемые автохтонными организмами

- •Влияние обрастаний на качество воды и материал труб

- •Меры борьбы с биологическими помехами

- •Глава XIX. Население очистных сооружений канализации

- •Глава XX. Экологические системы очистных сооружений канализации

- •Экосистемы искусственных аэрационных очистных сооружений

- •Экологические системы естественных аэрационных очистных сооружений

- •Экосистемы анаэробных очистных сооружений

- •Литература

- •Оглавление

Неклеточные формы жизни

К неклеточным формам относятся вирусы и фаги. Они неспособны существовать на питательных средах и размножаются только в клетках организма-хозяина.

Вирусы по своему строению существенно отличаются от бактерий и риккетсий. Среди них встречаются формы палочковидные, шаровидные, имеющие форму кристаллов. Их внутреннее строение намного проще, чем у бактерий. Вирусы состоят из молекулы ДНК или РНК, покрытой белковой оболочкой. Экспериментально показано, что оболочка играет второстепенную роль. Она обеспечивает проникновение вируса внутрь клетки. Попадая в клетку, вирусная нуклеиновая кислота перестраивает обмен клетки таким образом, что в ней начинается воспроизведение вируса. Образовавшиеся вирусные частицы покидают клетку и проникают в соседние клетки. Проникновение в клетку вируса делает ее устойчивой к повторному заражению.

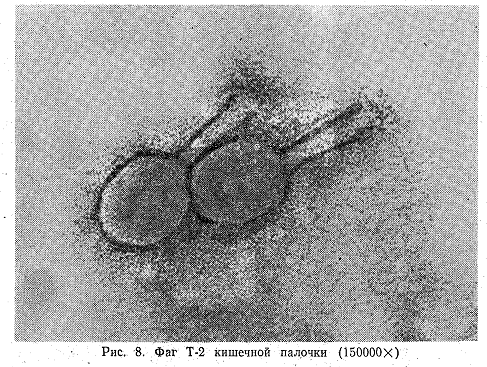

Фаги (пожиратели)—вирусы бактерий—относятся к неклеточным формам и неспособны размножаться вне клетки-хозяина. Они, как и вирусы, строго специфичны. В зависимости от хозяина различают бактериофаги, микофаги (поражающие грибы), актинофаги (поражающие актиномицеты) и т. д. Фаг обычно состоит из головки и отростка (рис. 8). По своему составу, способу проникновения в клетку и воспроизведения фаги подобны другим вирусам.

Роль фагов и вирусов в процессах очистки воды не установлена.

Водоросли и водные грибы

Характерный признак водорослей—наличие у них зеленого пигмента хлорофилла. Кроме хлорофилла, водоросли могут содержать синий фикоциан, бурый фукоксантин, красный фикоэритрин, оранжевые каротин и ксантофилл. Дополнительные пигменты влияют на цвет водорослей и служат важным систематическим признаком. Водоросли подразделяются на несколько типов.

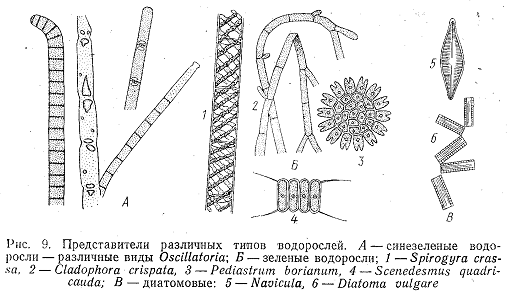

Наиболее просто организованы представители типа сине-зеленых водорослей (рис. 9), содержащие, кроме хлорофилла, фикоциан и другие пигменты. Их считают древнейшими из существующих в настоящее время растений. Сине-зеленые водоросли не имеют пластид, и хлорофилл содержится в их клетках в виде отдельных зерен. Наружная мембрана часто покрыта липкой студенистой оболочкой. Обособленное ядро отсутствует. Ядерный аппарат сходен с бактериальным. Среди сине-зеленых водорослей имеются колониальные и одноклеточные формы. Они часто вызывают цветение водоемов.

Растения, относящиеся к типу зеленых водорослей, кроме хлорофилла, содержат каротин и ксантофилл. По своему строению они наиболее близки к строению клеток высших растений. Оболочка их содержит целлюлозу. Ядро отделено от цитоплазмы ядерной мембраной. Среди зеленых водорослей встречаются как одноклеточные, так и нитчатые формы. Зеленые водоросли чрезвычайно широко распространены в природе. Они играют весьма существенную роль в процессе формирования воды, в цветении и самоочищении водоемов.

Особый тип среди водорослей составляют организмы, стенки которых содержат кремний. Это диатомовые водоросли. В профиль они похожи на коробочку, дно и крышка которой имеют одинаковую глубину. Кремниевый скелет диатомовых водорослей имеет определенную структуру, характерную для каждого вида. Цитоплазма обычно располагается вдоль стенок тонким слоем. Центр клетки заполнен клеточным соком. Пластиды разнообразной формы: зернышки, различные пластинки; число их различно. В клетках часто присутствуют капельки масла, снижающие плотность водорослей, вследствие чего диатомовые могут находиться во взвешенном состоянии в воде. Для этого же служат различные выросты, шипы и щетинки на поверхности клетки. Диатомовые водоросли широко распространены в пресных и соленых водах. Они служат пищей водным животным, а после отмирания водорослей их скелеты образуют мощные отложения диатомита.

Бурые и красные водоросли обитают в основном в морях и здесь не рассматриваются.

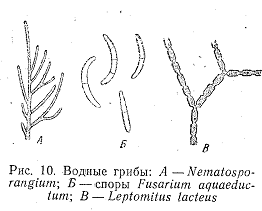

Клетки

грибов подобны клеткам других растений,

но не содержат

пластид. У грибов основным систематическим

признаком служат

органы плодоношения и споры. В водной

среде грибы редко

образуют органы плодоношения и потому

распознавание водных

грибов часто затруднительно. Грибы,

встречающиеся в

пресных водоемах, имеют мицелий, т. е.

грибницу. Мицелий образуется

из переплетения сильноветвящихся нитей

(гиф), он может

быть одноклеточным и м ногоклеточным

(см. рис. 10 и 70). Одноклеточные

грибы имеют мицелий, представляющий

собой одну очень

длинную клетку, не разделенную

перегородками. В этой клетке

в отличие от клеток многоклеточных

грибов содержится большое количество

ядер. Такой мицелий называется

многоядерным.

Размножаются грибы с помощью обрывков

гиф. Один из водных грибов—Leptomitus

lacteus—имеет

интересное устройство, препятствующее

вытеканию цитоплазмы при разрыве

мицелия. Строение

мицелия у L.

lacteus

весьма

характерно и позволяет легко

определить этот организм.

Гифы его имеют правильно

расположенные сужения

(см. рис. 10). В каждом расширении

содержатся образования, которые при

разрыве мицелия

закупоривают отверстия

наподобие пробок.

ногоклеточным

(см. рис. 10 и 70). Одноклеточные

грибы имеют мицелий, представляющий

собой одну очень

длинную клетку, не разделенную

перегородками. В этой клетке

в отличие от клеток многоклеточных

грибов содержится большое количество

ядер. Такой мицелий называется

многоядерным.

Размножаются грибы с помощью обрывков

гиф. Один из водных грибов—Leptomitus

lacteus—имеет

интересное устройство, препятствующее

вытеканию цитоплазмы при разрыве

мицелия. Строение

мицелия у L.

lacteus

весьма

характерно и позволяет легко

определить этот организм.

Гифы его имеют правильно

расположенные сужения

(см. рис. 10). В каждом расширении

содержатся образования, которые при

разрыве мицелия

закупоривают отверстия

наподобие пробок.

Другой вид грибов, часто встречающийся в водоемах и на очистных сооружениях,—Fusarium aquaeductum (см. рис. 10). Он имеет многоклеточный ветвящийся мицелий. Число видов водных грибов невелико, но иногда в водоемах, особенно в загрязненных местах, они достигают колоссального развития и создают серьезные помехи в водоснабжении.