- •Введение

- •Часть I строение и физиология микроорганизмов

- •Глава I. Строение и принципы систематики микроорганизмов

- •Бактерии

- •Неклеточные формы жизни

- •Водоросли и водные грибы

- •Простейшие

- •Глава II. Химический состав клетки

- •Вода и минеральные соли

- •Органические вещества клетки

- •Синтез белка

- •Мутагенез

- •Глава. III. Ферменты

- •Ферменты—биологические катализаторы

- •Строение и свойства ферментов

- •Принципы классификации ферментов

- •Окислительно-восстановительные ферменты (оксиредуктазы)

- •Регуляция синтеза ферментов

- •Глава IV. Получение энергии микроорганизмами Энергетический и конструктивный обмены

- •Получение энергии литотрофами

- •Получение энергии органотрофами

- •Взаимосвязь процессов обмена в организме

- •Глава V. Закономерности роста и развития микробных культур Рост, развитие, размножение

- •Понятие об абсолютной и относительной скорости роста

- •Особенности выращивания микроорганизмов в проточных культурах

- •Фазы развития микробной культуры

- •Влияние лимитирующих факторов на скорость роста

- •Скорость роста и физиологическая активность

- •Глава VI. Влияние внешних факторов на микроорганизмы Влияние температуры

- •Влияние влажности

- •Влияние лучистой энергии

- •Влияние осмотического давления

- •Активная реакция среды и окислительно-восстановительный потенциал

- •Часть II участие микроорганизмов в превращении веществ

- •Глава VII. Круговорот углерода

- •Распространение микроорганизмов в природе

- •Круговорот углерода и участие в нем микроорганизмов

- •Глава VIIII. Расщепление органических соединений в анаэробных условиях

- •Сбраживание углеводов

- •Маслянокислое брожение

- •Cбраживание жиров

- •Анаэробное расщепление белков

- •Глава IX. Расщепление органинеских соединений в аэробных условиях

- •Окисление углеводов

- •Окисление этанола. Получение уксусной кислоты

- •Окисление жиров

- •Окисление углеводородов

- •Расщепление азотсодержащих соединений

- •Глава X. Превращение соединений азота микроорганизмами Нитрификация

- •Денитрификация

- •Фиксация молекулярного азота

- •Глава XI. Превращение соединений серы микроорганизмами

- •Окисление соединений серы

- •Восстановление соединений серы

- •Глава XIII. Превращение соединений металлов микроорганизмами

- •Окисление соединений записного железа

- •Окисление соединений марганца

- •Выщелачивание металлов из руд

- •Часть III загрязнение и самоочищение водоемов

- •Глава XIIII. Экологические системы пресных водоемов Понятие экосистемы

- •Роль окружающей среды в формировании экосистемы

- •Особенности речных экосистем

- •Особенности озерных экосистем

- •Особенности экосистем водохранилищ

- •Глава XIV. Загрязнение водоемов

- •Характеристика основных видов загрязнения

- •Виды воздействия сточных вод на водоемы

- •Глава XV. Загрязнение водоемов и распространение водных инфекций

- •Понятие инфекции

- •Распространение инфекции

- •Водные инфекции

- •Понятие иммунитета

- •Противоэпидемические мероприятия

- •Глава XVI. Круговорот веществ и энергии в водоемах. Самоочищение водоемов

- •Поступление органических веществ в водоем с водосборной площади

- •Cинтез первичной продукции в водоеме

- •Превращение и деструкция органического вещества

- •Роль отдельных групп гидробионтов в самоочищении водоемов

- •Глава XVIII. Оценка степени загрязненности водоема Классификация водоемов по степени загрязненности

- •Санитарно-бактериологический анализ

- •Часть IV биологические процессы в системах Глава XVIII. Биологические помехи в водоснабжении

- •Помехи, вызываеалые аллохтонными организмами

- •Помехи, вызываемые автохтонными организмами

- •Влияние обрастаний на качество воды и материал труб

- •Меры борьбы с биологическими помехами

- •Глава XIX. Население очистных сооружений канализации

- •Глава XX. Экологические системы очистных сооружений канализации

- •Экосистемы искусственных аэрационных очистных сооружений

- •Экологические системы естественных аэрационных очистных сооружений

- •Экосистемы анаэробных очистных сооружений

- •Литература

- •Оглавление

Глава XI. Превращение соединений серы микроорганизмами

Микробиологические превращения соединений серы играют существенную роль в круговороте веществ в природе. Бактерии круговорота серы участвуют в геологических процессах, вызывают коррозию металлов и играют очень важную роль в очистке сточных вод. Все микроорганизмы, принимающие участие в превращении соединений серы, подразделяются на бактерии, окисляющие соединения серы, и бактерии, восстанавливающие их.

Окисление соединений серы

В природных условиях микробиологическому окислению подвергаются сероводород и элементарная сера. Сероводород в природе образуется в основном за счет бактериального восстановления сульфатов и в меньшей степени—за счет процессов разложения белка. Сероводород окисляют три группы бактерий: анаэробные фотосинтезирующие, типовые и собственно серобактерии.

ФОТОСИНТЕЗИРУЮЩИЕ АНАЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ

Фотосинтезирующие бактерии способны окислять сероводород, серу, гипосульфит, сульфит и другие не вполне окисленные соединения серы, используя для этого энергию солнечных лучей. В составе их тела имеется пигмент бактериохлорофилл, аналогичный хлорофиллу растений. Фотосинтез бактерий также протекает аналогично фотосинтезу растений (см. гл. IV). У фотосинтезирующих бактерий донором водорода служит сероводород, а в свободном состоянии выделяется сера:

![]()

Все фотосинтезирующие серобактерии могут строить свое тело, используя в качестве единственного источника углерода углекислоту, которую они фиксируют через цикл Кальвина (гл. IV). Эти организмы относятся к фотолитоавтотрофам. Кроме того, многие виды способны использовать простые органические соединения, т. е. являются миксотрофами. Фотосинтезирующие пурпурные бактерии делятся на две основные группы: пурпурные серные бактерии (Thiorhodaceae) и зеленые серные бактерии (Chlorobiaceae).

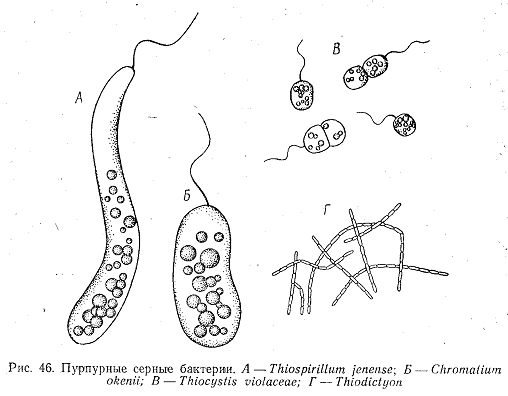

Thiorhodaceae морфологически весьма разнообразны. Среди них есть и спириллы, и овальные клетки, одиночные и колониальные формы (рис. 46). Внутри клеток часто отлагается сера, которая постепенно окисляется до сульфатов. По этой причине, серные пурпурные бактерии встречаются преимущественно в щелочных и нейтральных водах. Thiorhodaceae относятся, к облигатным анаэробам и облигатным фототрофам. В темноте они не развиваются. В природных условиях бактерии живут в анаэробных зонах многих водоемов.

Виды, в основном содержащие пурпурный бактериохлорофилл, встречаются на мелководье. На значительной глубине наблюдаются формы с относительно высоким содержанием каротиноидных (желто-оранжевых) пигментов. Каротиноиды обеспечивают возможность поглощения бактериями сине-зеленых лучей, проникающих через толщу воды.

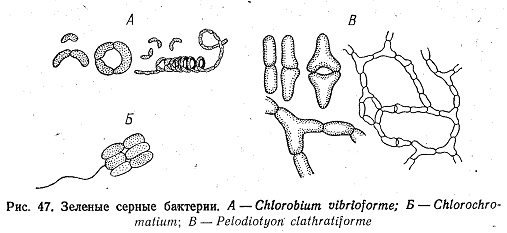

Зеленые серные бактерии представляют собой неспороносные палочки размером 0,5—0,7х1,0—1,5 мкм. Клетки неподвижны, часто образуют цепочки, окруженные капсулами (рис. 47). Как и пурпурные, они являются облигатными анаэробами и облигатными фототрофами. Зеленый цвет бактерий объясняется присутствием зеленого пигмента бактериовиридина. Зеленые бактерии способны окислять сероводороды и тиосульфат до серы и сульфатов. Серу внутри клеток, не откладывают, но могут накапливать ее вне клеток. В качестве допори водорода могут, так же как и пурпурные серные бактерии, использовать молекулярный водород. Тип питания миксотрофный. Встречаются Chlorobiaceae в водоемах, в местах скопления сероводорода. На сооружениях биологической очистки серные пурпурные и зеленые бактерии обычно не встречаются, так как в этих условиях отсутствует один из двух необходимых им факторов: или свет (в метантенках), или анаэробные условия (в аэротенках и биофильтрах).

ТИОНОВЫЕ БАКТЕРИИ

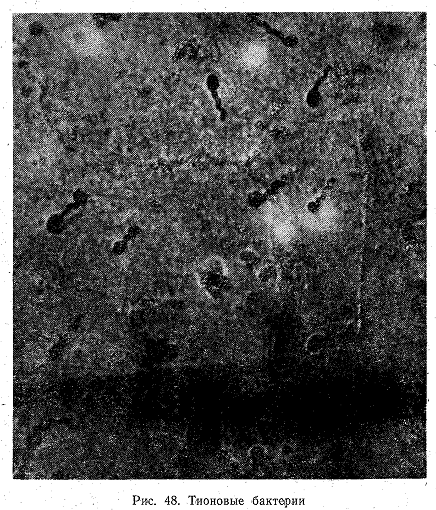

Тионовые бактерии в морфологическом отношении представляют весьма однородную группу. По внешним признакам они сходны с псевдомонадами. Это мелкие неспороносные грамотрицательные палочки с закругленными концами, обладающие полярным жгутиком. Размеры клеток 0,5—0,8x0,9—1,5 мкм. Располагаются они большей частью поодиночке, редко образуют короткие цепочки. Все тионовые бактерии относятся к одному роду Thiobacillus (рис. 48). Название рода традиционно: к истинным бациллам тионовые бактерии отношения не имеют.

В качестве окисляемого субстрата тионовые бактерии используют сероводород, серу, тиосульфат и другие соединения. Конечный продукт окисления—серная кислота или сульфаты.

![]()

Деление рода Thiobacillus на виды основывается на физиологических признаках бактерий: на отношении к кислотности среды, к органическим .веществам и на способности к денитрификации.

Различные виды тионовых бактерий развиваются при разной кислотности среды. Th. thioparus—обитатель щелочных и нейтральных вод. Он хорошо растет только в забуференнои среде, при рН 7—9 (снижение рН среды ниже 3,5 для него губительно). Th. thiooxidans, напротив, относится к самым кислотоустойчивым бактериям. Он способен переносить снижение рН среды ниже единицы. Между этими видами существуют формы, имеющие оптимум развития при промежуточных значениях рН.

Большинство видов тионовых бактерий отрицательно относится к. присутствию в среде органических соединений. Это типичные литоавтотрофы, но среди них есть все градации отношения к органическим веществам. Существуют виды, способные расти только при одновременном присутствии в среде и органического вещества и неорганического окисляемого субстрата,— литогетеротрофы. Есть формы, способные переключаться с гетеротрофного на автотрофный обмен, т. е. миксотрофы. Среди них встречаются и гетеротрофные организмы, для которых окисление соединений серы—побочная реакция.

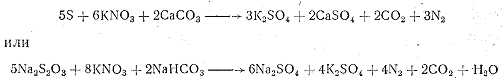

Способность к денитрификации свойственна одному виду тионовых бактерий—Th. denitrificans. Этот вид включает штаммы с автотрофным и гетеротрофным обменом. Он способен окислять серу и ее соединения, используя для этого кислород нитратов:

Вследствие, того что параллельно с образованием серной кислоты происходит разложение нитратов, подкисления среды не наблюдается. Th. denitrificans способен окислять соединения серы молекулярным кислородом. В этом случае он становится аналогом Th. thioparus.

Тноиовые бактерии широко распространены в природе. Они встречаются в водоемах, в почвах, в горных породах и играют очень существенную роль в процессах очистки сточных вод. На целлюлозно-бумажных предприятиях образуется большое количество так называемых дурнопахнущих веществ. Сюда относится меркаптан, диметилсульфид и другие соединения. Эти вещества подвергаются микробиологическому воздействию. С помощью Th. thioparus их удается окислить и частично возвратить в технологический процесс элементарную серу.

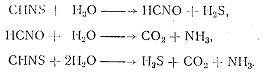

В сточных водах многих производств, в частности в сточных водах коксохимической промышленности, содержатся роданиды; Они разлагаются автотрофными и гетеротрофными тионовыми бактериями с образованием сероводорода, который затем окисляется до сульфатов:

Фермент, катализирующий реакцию расщепления роданидов,— роданаза—относится к числу индуктивных.

Тионовые бактерии встречаются практически во всех сточных водах, содержащих восстановленные соединения серы. К роду Thiobacillus относятся бактерии, способные окислять сульфиды и выщелачивать металлы из руд. Они будут рассмотрены в следующей главе.

СЕРОБАКТЕРИИ

Группу серобактерий объединяет их свойство откладывать кап ли серы внутри клеток или непосредственно на их поверхности К серобактериям относятся бесцветные нитчатые бактерии, подобные сине-зеленым водорослям, крупные овальные и круглые бактерии, спириллы, одиночные и колониальные формы. Систематик серобактерий основывается на их морфологии и способе движение

В качестве окисляемого субстрата серобактерии использую сероводород:

![]()

При недостатке сероводорода сера окисляется в серную кислоту:

![]()

Серобактерии долгое время относились к автотрофным организмам. В последнее время появились сведения о том, что для синтетических процессов серобактериям необходимы органически вещества, хотя отдельные виды удается культивировать на минеральной среде. Для своего развития серобактерии нуждаются в присутствии сероводорода, концентрация которого не должна превышать 40 мг/л. В то же время им необходим кислород дл окислительных процессов. По этой причине в природных условия они развиваются в основном в проточных водоемах, где есть и серо водород, и кислород.

Серобактерии—постоянные обитатели очистных сооружений особенно много их на биофильтрах, очищающих сточные воды загрязненные белком или другими серосодержащими продуктами Чаще всего на очистных сооружениях встречаются представители двух родов нитчатых серобактерий—Beggiatoa и Thiothrix. Оба они относятся к нитчатым бактериям. Отличие между ними заключается в том, что Beggiatoa ведет свободный образ жизни a Thiothrix—прикрепленный (рис. 49).

Способность бактерий откладывать серу внутри клеток достаточном количестве сероводорода позволила использовать и в качестве индикаторов качества очистки сточных вод. При плохор очистке создаются анаэробные условия, сохраняется сероводород клетки серобактерий при этом наполнены серой, при хорошей очистке сера в клетках окисляется.