- •Введение

- •Часть I строение и физиология микроорганизмов

- •Глава I. Строение и принципы систематики микроорганизмов

- •Бактерии

- •Неклеточные формы жизни

- •Водоросли и водные грибы

- •Простейшие

- •Глава II. Химический состав клетки

- •Вода и минеральные соли

- •Органические вещества клетки

- •Синтез белка

- •Мутагенез

- •Глава. III. Ферменты

- •Ферменты—биологические катализаторы

- •Строение и свойства ферментов

- •Принципы классификации ферментов

- •Окислительно-восстановительные ферменты (оксиредуктазы)

- •Регуляция синтеза ферментов

- •Глава IV. Получение энергии микроорганизмами Энергетический и конструктивный обмены

- •Получение энергии литотрофами

- •Получение энергии органотрофами

- •Взаимосвязь процессов обмена в организме

- •Глава V. Закономерности роста и развития микробных культур Рост, развитие, размножение

- •Понятие об абсолютной и относительной скорости роста

- •Особенности выращивания микроорганизмов в проточных культурах

- •Фазы развития микробной культуры

- •Влияние лимитирующих факторов на скорость роста

- •Скорость роста и физиологическая активность

- •Глава VI. Влияние внешних факторов на микроорганизмы Влияние температуры

- •Влияние влажности

- •Влияние лучистой энергии

- •Влияние осмотического давления

- •Активная реакция среды и окислительно-восстановительный потенциал

- •Часть II участие микроорганизмов в превращении веществ

- •Глава VII. Круговорот углерода

- •Распространение микроорганизмов в природе

- •Круговорот углерода и участие в нем микроорганизмов

- •Глава VIIII. Расщепление органических соединений в анаэробных условиях

- •Сбраживание углеводов

- •Маслянокислое брожение

- •Cбраживание жиров

- •Анаэробное расщепление белков

- •Глава IX. Расщепление органинеских соединений в аэробных условиях

- •Окисление углеводов

- •Окисление этанола. Получение уксусной кислоты

- •Окисление жиров

- •Окисление углеводородов

- •Расщепление азотсодержащих соединений

- •Глава X. Превращение соединений азота микроорганизмами Нитрификация

- •Денитрификация

- •Фиксация молекулярного азота

- •Глава XI. Превращение соединений серы микроорганизмами

- •Окисление соединений серы

- •Восстановление соединений серы

- •Глава XIII. Превращение соединений металлов микроорганизмами

- •Окисление соединений записного железа

- •Окисление соединений марганца

- •Выщелачивание металлов из руд

- •Часть III загрязнение и самоочищение водоемов

- •Глава XIIII. Экологические системы пресных водоемов Понятие экосистемы

- •Роль окружающей среды в формировании экосистемы

- •Особенности речных экосистем

- •Особенности озерных экосистем

- •Особенности экосистем водохранилищ

- •Глава XIV. Загрязнение водоемов

- •Характеристика основных видов загрязнения

- •Виды воздействия сточных вод на водоемы

- •Глава XV. Загрязнение водоемов и распространение водных инфекций

- •Понятие инфекции

- •Распространение инфекции

- •Водные инфекции

- •Понятие иммунитета

- •Противоэпидемические мероприятия

- •Глава XVI. Круговорот веществ и энергии в водоемах. Самоочищение водоемов

- •Поступление органических веществ в водоем с водосборной площади

- •Cинтез первичной продукции в водоеме

- •Превращение и деструкция органического вещества

- •Роль отдельных групп гидробионтов в самоочищении водоемов

- •Глава XVIII. Оценка степени загрязненности водоема Классификация водоемов по степени загрязненности

- •Санитарно-бактериологический анализ

- •Часть IV биологические процессы в системах Глава XVIII. Биологические помехи в водоснабжении

- •Помехи, вызываеалые аллохтонными организмами

- •Помехи, вызываемые автохтонными организмами

- •Влияние обрастаний на качество воды и материал труб

- •Меры борьбы с биологическими помехами

- •Глава XIX. Население очистных сооружений канализации

- •Глава XX. Экологические системы очистных сооружений канализации

- •Экосистемы искусственных аэрационных очистных сооружений

- •Экологические системы естественных аэрационных очистных сооружений

- •Экосистемы анаэробных очистных сооружений

- •Литература

- •Оглавление

Фиксация молекулярного азота

Азот, составляй основную массу атмосферы, наиболее дефицитный элемент в почве, так как растения могут усваивать только связанный азот. Некоторые микроорганизмы способны использовать молекулярный азот и тем самым переводить его в форму соединений. Этой способностью обладают как свободноживущие бактерии (различные виды Azotobacter, Clostridium pasteurianum), так и бактерии, образующие клубеньки на корнях растений.

Азотобактер относится к строгим аэробам. В молодом возрасте его клетки имеют форму палочек размером 2—3х4—6 мкм, они подвижны. По мере старения палочки превращаются в кокки и теряют подвижность. Клетки азотобактера большей частью окружены мощной капсулой, состоящей из полисахаридов.

Azotobacter встречается и в почвах (Az. chroococcum), и в водоемах (Az. agile). В качестве питательного субстрата он использует самые различные вещества: углеводы, маннит и другие спирты, органические кислоты, в том числе ароматические, и т. д. В качестве источников азотного питания азотобактер потребляет соли аммония, нитриты, нитраты и аминокислоты. Если среда содержит достаточно соединений азота, то молекулярный азот не усваивается. В противном случае азотобактер не только покрывает свои потребности в азотном питании за счет азотфиксации, но и выделяет часть фиксированного азота в окружающую среду. На 1 г потребленного органического вещества он способен связывать до 22 мг азота.

Азотобактер относится к активным продуцентам витаминов. Его используют не только в качестве бактериального удобрения, но и добавляют в корм животным. Предпринимались попытки использовать азотобактер для очистки сточных вод, в частности сточных вод нефтеперерабатывающего и гидролизного производств. Польза азотобактера, во-первых, в обогащении им среды азотом и витаминами и, во-вторых, в способности к усвоению трудпоокисляемых соединений. К отрицательным сторонам азотобактера относится прежде всего то, что его мощная капсула препятствует осаждению активного ила во вторичных отстойниках. Второй недостаток азотобактера—в его сравнительно медленном росте, вследствие чего он постепенно вытесняется из очистных сооружений другими организмами. Практического применения на очистных сооружениях азотобактер пока не имеет.

Clostridium pasteurianum относится к строгим анаэробам, но может развиваться и в аэробных условиях в присутствии аэробных бактерий, поглощающих кислород. Он представляет собой споровую палочку 0,8—1,3х1,5—8,0 мкм, в молодом возрасте подвижен. Как и азотобактер, Cl. pasteurianum фиксирует молекулярный азот только при отсутствии связанного азота. При создании благоприятных для азотфиксации условий организм способен связывать до 12 мг азота на 1 г потребленного органического вещества.

К усвоению молекулярного азота способны и другие микроорганизмы, в том числе микобактерии, некоторые грибы и. многие виды сине-зеленых водорослей. Сине-зеленые водоросли—единственные на Земле организмы, сочетающие фотосинтез и азотфиксацию. Среди них известны виды, фиксирующие азот не только на свету, но и в темноте.

Большинство видов азотфиксирующих сине-зеленых водорослей приурочены к наземным местам обитания. Они способствуют обогащению почв соединениями азота и тем самым повышают их плодородие.

В последние годы участились случаи интенсивного развития водорослей в водоемах вследствие спуска туда неочищенных сточных вод. Сине-зеленые водоросли отличаются устойчивостью к неблагоприятным воздействиям среды. Независимость от присутствия соединений азота позволяет им развиваться в таких условиях, когда большинство других организмов погибает. Кроме того, многие виды сине-зеленых обладают токсичностью, и поэтому массовое развитие сине-зеленых водорослей представляет особую опасность.

Среди симбиотических фиксаторов азота на первом месте стоят клубеньковые бактерии, которые в симбиозе с бобовыми растениями чрезвычайно активны. Некоторые культуры в течение вегетационного периода накапливают несколько сотен килограммов азота на гектар. Клубеньковые бактерии применяются в качестве бактериального удобрения. Известны и другие виды симбиоза растений с азотфиксирующими бактериями, но хозяйственного значения они не имеют.

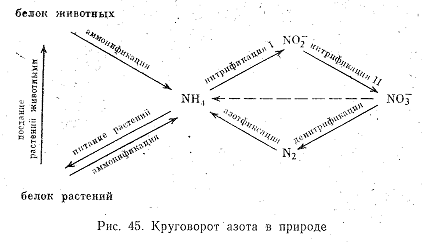

Соединения азота благодаря жизнедеятельности живых организмов находятся в состоянии непрерывной трансформации. Схема их превращений показана на рисунке 45. На схеме видно, что центральное положение в обмене занимает аммиак. Акад. Д. Н. Прянишников, назвал аммиак альфой и омегой азотного обмена.