- •Введение

- •Часть I строение и физиология микроорганизмов

- •Глава I. Строение и принципы систематики микроорганизмов

- •Бактерии

- •Неклеточные формы жизни

- •Водоросли и водные грибы

- •Простейшие

- •Глава II. Химический состав клетки

- •Вода и минеральные соли

- •Органические вещества клетки

- •Синтез белка

- •Мутагенез

- •Глава. III. Ферменты

- •Ферменты—биологические катализаторы

- •Строение и свойства ферментов

- •Принципы классификации ферментов

- •Окислительно-восстановительные ферменты (оксиредуктазы)

- •Регуляция синтеза ферментов

- •Глава IV. Получение энергии микроорганизмами Энергетический и конструктивный обмены

- •Получение энергии литотрофами

- •Получение энергии органотрофами

- •Взаимосвязь процессов обмена в организме

- •Глава V. Закономерности роста и развития микробных культур Рост, развитие, размножение

- •Понятие об абсолютной и относительной скорости роста

- •Особенности выращивания микроорганизмов в проточных культурах

- •Фазы развития микробной культуры

- •Влияние лимитирующих факторов на скорость роста

- •Скорость роста и физиологическая активность

- •Глава VI. Влияние внешних факторов на микроорганизмы Влияние температуры

- •Влияние влажности

- •Влияние лучистой энергии

- •Влияние осмотического давления

- •Активная реакция среды и окислительно-восстановительный потенциал

- •Часть II участие микроорганизмов в превращении веществ

- •Глава VII. Круговорот углерода

- •Распространение микроорганизмов в природе

- •Круговорот углерода и участие в нем микроорганизмов

- •Глава VIIII. Расщепление органических соединений в анаэробных условиях

- •Сбраживание углеводов

- •Маслянокислое брожение

- •Cбраживание жиров

- •Анаэробное расщепление белков

- •Глава IX. Расщепление органинеских соединений в аэробных условиях

- •Окисление углеводов

- •Окисление этанола. Получение уксусной кислоты

- •Окисление жиров

- •Окисление углеводородов

- •Расщепление азотсодержащих соединений

- •Глава X. Превращение соединений азота микроорганизмами Нитрификация

- •Денитрификация

- •Фиксация молекулярного азота

- •Глава XI. Превращение соединений серы микроорганизмами

- •Окисление соединений серы

- •Восстановление соединений серы

- •Глава XIII. Превращение соединений металлов микроорганизмами

- •Окисление соединений записного железа

- •Окисление соединений марганца

- •Выщелачивание металлов из руд

- •Часть III загрязнение и самоочищение водоемов

- •Глава XIIII. Экологические системы пресных водоемов Понятие экосистемы

- •Роль окружающей среды в формировании экосистемы

- •Особенности речных экосистем

- •Особенности озерных экосистем

- •Особенности экосистем водохранилищ

- •Глава XIV. Загрязнение водоемов

- •Характеристика основных видов загрязнения

- •Виды воздействия сточных вод на водоемы

- •Глава XV. Загрязнение водоемов и распространение водных инфекций

- •Понятие инфекции

- •Распространение инфекции

- •Водные инфекции

- •Понятие иммунитета

- •Противоэпидемические мероприятия

- •Глава XVI. Круговорот веществ и энергии в водоемах. Самоочищение водоемов

- •Поступление органических веществ в водоем с водосборной площади

- •Cинтез первичной продукции в водоеме

- •Превращение и деструкция органического вещества

- •Роль отдельных групп гидробионтов в самоочищении водоемов

- •Глава XVIII. Оценка степени загрязненности водоема Классификация водоемов по степени загрязненности

- •Санитарно-бактериологический анализ

- •Часть IV биологические процессы в системах Глава XVIII. Биологические помехи в водоснабжении

- •Помехи, вызываеалые аллохтонными организмами

- •Помехи, вызываемые автохтонными организмами

- •Влияние обрастаний на качество воды и материал труб

- •Меры борьбы с биологическими помехами

- •Глава XIX. Население очистных сооружений канализации

- •Глава XX. Экологические системы очистных сооружений канализации

- •Экосистемы искусственных аэрационных очистных сооружений

- •Экологические системы естественных аэрационных очистных сооружений

- •Экосистемы анаэробных очистных сооружений

- •Литература

- •Оглавление

Расщепление азотсодержащих соединений

Многие органические соединения содержат в своем составе азот. К азотсодержащим соединениям относятся такие жизненно важные вещества, как белки и нуклеиновые кислоты. Многие микроорганизмы способны расщеплять макромолекулы белков и нуклеотидов, хотя большинство из них предпочитает в качестве источника питания углеводы.

БЕЛКИ

Гидролиз белков осуществляется под действием протеолитических ферментов, расщепляющих молекулы белка на пептидные цепочки различной длины и отдельные аминокислоты. Микроорганизмы, не обладающие протеазами (например, молочнокислые бактерии), не способны использовать белки. После гидролиза продукты расщепления белковой молекулы становятся доступны и микроорганизмам, лишенным протеаз.

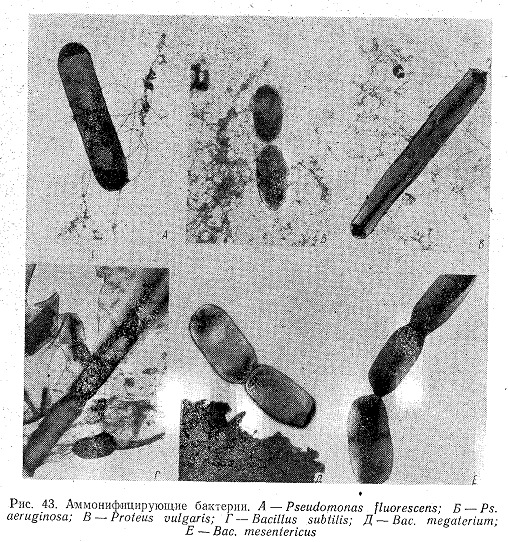

Аминокислоты разлагаются грибами, актиномицетами и бактериями с выделением свободного аммиака. По этой причине процесс называется аммонификацией. Наиболее активные аммонификаторы среди неспоровых бактерий—Proteus vulgaris (использующий белки даже лучше, чем углеводы) и различные виды рода Pseudomonas, а среди споровых—Bacillus mycoides, Вас. mesentericus, Вас. megaterium, Вас. subtilis (рис. 43).

Дезаминирование аминокислот может осуществляться при участии воды (гидролитическое дезаминирование) и при участии кислорода (окислительное дезаминирование). К реакции гидролитического дезаминирования способны и аэробы и анаэробы. Она протекает по схеме:

![]()

Окислительное дезаминирование свойственно только аэробам:

![]()

В результате дезаминирования аминокислоты могут также превращаться в кетокислоты и ненасыщенные кислоты:

![]()

При реакции с кстокислотами аминокислоты способны к переаминированию:

![]()

При дезаминировании аминокислот из аланина получается пировиноградная кислота, из глутаминовой—α-кетоглутаровая, из аспарагиновой—щавелевоуксусная. Эти три аминокислоты вовлекаются в цикл Кребса непосредственно, другие проходят ряд дополнительных превращений, но так или иначе все аминокислоты в аэробных условиях способны окисляться в этом цикле. Выделение аммиака приводит к подщелачиванию среды.

Помимо кислот и аммиака, продуктом аммонификации является сероводород, а в анаэробных условиях—меркаптаны. При аммонификации триптофана образуются скатол и индол. Все эти продукты имеют неприятный запах, характерный для процессов гниения.

НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ

Окисление нуклеиновых кислот начинается с их расщепления на отдельные нуклеотиды под влиянием ферментов нуклеаз. Нуклеиновые кислоты могут использоваться гораздо меньшим числом бактерий, чем белки. Бактерии, минерализующие нуклеотиды, высвобождают содержащиеся в них остатки фосфорной кислоты и тем самым обогащают почву фосфатами. Этот процесс особенно активно осуществляет Вас. megaterium var. phosphaticum, препарат которого даже применяется в качестве бактериального удобрения почвы. Азотистые основания нуклеотидов, пурины и пиримидины, разлагаются видами Mycobacterium, Corynebacterium, Nocardia и др. с образованием мочевины и органических кислот, которые затем минерализуются до аммиака, двуокиси углерода и воды.

МОЧЕВИНА И МОЧЕВАЯ КИСЛОТА

Мочевина и мочевая кислота содержатся в сточных водах в большом количестве. Они попадают туда с выделениями человека и животных, и, кроме того, мочевина образуется в результате окисления азотсодержащих органических соединений.

Мочевина разлагается бактериями, грибами и актиномицетами, обладающими ферментом уреазой. К. специфическим уробактерий ям относятся Micrococcus urea, Sarcina urea и др. Они могут переносить высокую щелочность среды и благодаря этой особенности перерабатывают большие количества мочевины. В результате гидролиза мочевины образуется аммиак и двуокись углерода:

![]()

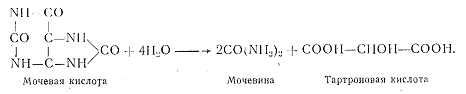

Мочевая кислота гидролизуется микроорганизмами с образованием мочевины и тартроновой кислоты:

В дальнейшем продукты гидролиза полностью минерализуются.