- •Введение

- •Часть I строение и физиология микроорганизмов

- •Глава I. Строение и принципы систематики микроорганизмов

- •Бактерии

- •Неклеточные формы жизни

- •Водоросли и водные грибы

- •Простейшие

- •Глава II. Химический состав клетки

- •Вода и минеральные соли

- •Органические вещества клетки

- •Синтез белка

- •Мутагенез

- •Глава. III. Ферменты

- •Ферменты—биологические катализаторы

- •Строение и свойства ферментов

- •Принципы классификации ферментов

- •Окислительно-восстановительные ферменты (оксиредуктазы)

- •Регуляция синтеза ферментов

- •Глава IV. Получение энергии микроорганизмами Энергетический и конструктивный обмены

- •Получение энергии литотрофами

- •Получение энергии органотрофами

- •Взаимосвязь процессов обмена в организме

- •Глава V. Закономерности роста и развития микробных культур Рост, развитие, размножение

- •Понятие об абсолютной и относительной скорости роста

- •Особенности выращивания микроорганизмов в проточных культурах

- •Фазы развития микробной культуры

- •Влияние лимитирующих факторов на скорость роста

- •Скорость роста и физиологическая активность

- •Глава VI. Влияние внешних факторов на микроорганизмы Влияние температуры

- •Влияние влажности

- •Влияние лучистой энергии

- •Влияние осмотического давления

- •Активная реакция среды и окислительно-восстановительный потенциал

- •Часть II участие микроорганизмов в превращении веществ

- •Глава VII. Круговорот углерода

- •Распространение микроорганизмов в природе

- •Круговорот углерода и участие в нем микроорганизмов

- •Глава VIIII. Расщепление органических соединений в анаэробных условиях

- •Сбраживание углеводов

- •Маслянокислое брожение

- •Cбраживание жиров

- •Анаэробное расщепление белков

- •Глава IX. Расщепление органинеских соединений в аэробных условиях

- •Окисление углеводов

- •Окисление этанола. Получение уксусной кислоты

- •Окисление жиров

- •Окисление углеводородов

- •Расщепление азотсодержащих соединений

- •Глава X. Превращение соединений азота микроорганизмами Нитрификация

- •Денитрификация

- •Фиксация молекулярного азота

- •Глава XI. Превращение соединений серы микроорганизмами

- •Окисление соединений серы

- •Восстановление соединений серы

- •Глава XIII. Превращение соединений металлов микроорганизмами

- •Окисление соединений записного железа

- •Окисление соединений марганца

- •Выщелачивание металлов из руд

- •Часть III загрязнение и самоочищение водоемов

- •Глава XIIII. Экологические системы пресных водоемов Понятие экосистемы

- •Роль окружающей среды в формировании экосистемы

- •Особенности речных экосистем

- •Особенности озерных экосистем

- •Особенности экосистем водохранилищ

- •Глава XIV. Загрязнение водоемов

- •Характеристика основных видов загрязнения

- •Виды воздействия сточных вод на водоемы

- •Глава XV. Загрязнение водоемов и распространение водных инфекций

- •Понятие инфекции

- •Распространение инфекции

- •Водные инфекции

- •Понятие иммунитета

- •Противоэпидемические мероприятия

- •Глава XVI. Круговорот веществ и энергии в водоемах. Самоочищение водоемов

- •Поступление органических веществ в водоем с водосборной площади

- •Cинтез первичной продукции в водоеме

- •Превращение и деструкция органического вещества

- •Роль отдельных групп гидробионтов в самоочищении водоемов

- •Глава XVIII. Оценка степени загрязненности водоема Классификация водоемов по степени загрязненности

- •Санитарно-бактериологический анализ

- •Часть IV биологические процессы в системах Глава XVIII. Биологические помехи в водоснабжении

- •Помехи, вызываеалые аллохтонными организмами

- •Помехи, вызываемые автохтонными организмами

- •Влияние обрастаний на качество воды и материал труб

- •Меры борьбы с биологическими помехами

- •Глава XIX. Население очистных сооружений канализации

- •Глава XX. Экологические системы очистных сооружений канализации

- •Экосистемы искусственных аэрационных очистных сооружений

- •Экологические системы естественных аэрационных очистных сооружений

- •Экосистемы анаэробных очистных сооружений

- •Литература

- •Оглавление

Глава VIIII. Расщепление органических соединений в анаэробных условиях

Без участия молекулярного кислорода органические соединения способны окисляться только в том случае, когда имеется какой-либо другой акцептор водорода. Такими акцепторами могут служить как минеральные, так и органические соединения, которые при этом восстанавливаются. Анаэробное окисление имеет место в процессах брожения и анаэробного дыхания.

В анаэробных условиях окисляются углеводы, в том числе полисахариды, органические кислоты, жиры, белки, аминокислоты и другие соединения. Углеводороды не поддаются анаэробному распаду.

Сбраживание углеводов

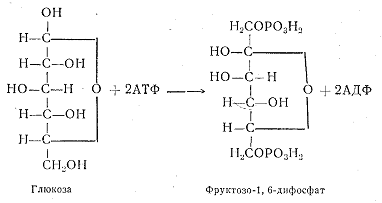

Подавляющее большинство живых организмов в качестве источника энергии способно использовать сахариды и, в частности, глюкозу. Первые стадии расщепления глюкозы осуществляются без участия молекулярного кислорода. К глюкозе последовательно присоединяются две молекулы фосфорной кислоты, которые отщепляются от молекулы АТФ. АТФ при этом превращается в АДФ. Таким образом, первая стадия расщепления протекает с потреблением энергии.

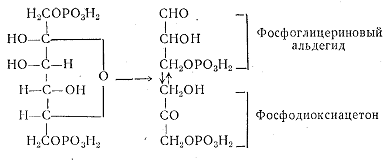

Присоединение двух остатков фосфата к молекуле глюкозы облегчает разрыв образовавшейся молекулы фруктозодифосфата. В результате образуются две молекулы фосфотриозы, которые под влиянием фермента, относящегося к классу изомераз, способны превращаться друг в друга. Эта стадия протекает без поглощения и выделения энергии.

В дальнейших реакциях участвует фосфоглицериновый альдегид. По мере его исчерпания фосфодиоксиацетон переходит в фосфоглицериновый альдегид, который, присоединяя кислород воды, через ряд промежуточных продуктов превращается в фосфоглицериновую кислоту.

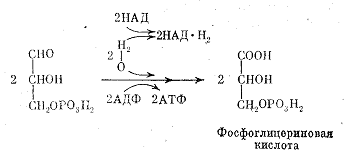

Водород воды присоединяется к НАД, который при этом переходит в восстановленную форму НАД·Н2. В процессе окисления выделяется энергия, которая запасается в макроэргических связях путем образования двух молекул АТФ. Этот процесс носит название фосфорилирования на уровне субстрата.

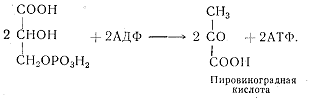

На стадии расщепления глюкозы до фосфоглицериновой кислоты образовалось две молекулы АТФ и две было израсходовано на первой стадии окисления, т. е. никакого выигрыша в энергии не произошло. Далее фосфоглицериновая кислота передает остаток фосфорной кислоты АДФ (образуются макроэргические связи) и через несколько промежуточных этапов превращается в пировиноградную кислоту:

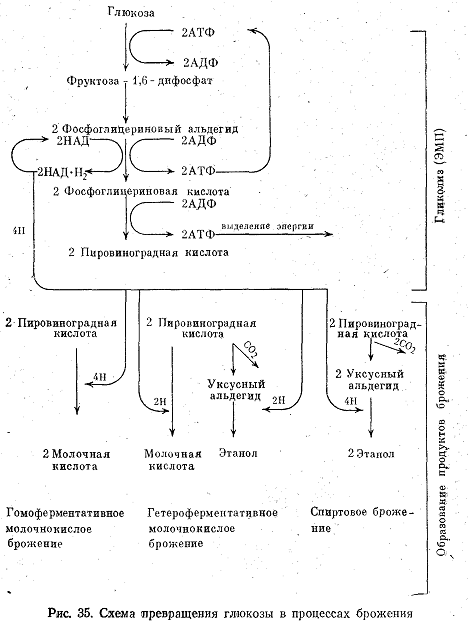

Таким образом, весь энергетический эффект в результате превращения глюкозы в две молекулы пировиноградной кислоты заключается в образовании двух молекул АТФ. Представленный здесь путь расщепления глюкозы носит название гликолиза, или пути Эмбдена—Мейергофа—Парнаса (ЭМП) (рис. 35). Он обнаружен в организмах животных, дрожжей и бактерий. Кроме него существуют и другие пути превращения глюкозы в пировиноградную кислоту. Путь Этнера—Дудорова (ЭД) приводит к образованию лишь одной молекулы пировиноградной кислоты и одной молекулы АТФ. Он обнаружен только у бактерий. Гексозомонофосфатный путь (ГМФ) также ведет к образованию одной молекулы АТФ. Конечные продукты ГМФ—одна молекула пировиноградной кислоты, этанол и СО2. ГМФ встречается у многих микроорганизмов и растений. Итак, из трех путей более эффективный ЭМП.

Среди продуктов расщепления глюкозы непременно присутствует пировиноградная кислота. Ее дальнейшее превращение зависит от набора ферментов у организма. У гомоферментативиых молочнокислых бактерий конечным акцептором водорода от НАД·H2 служит пировиноградная кислота, которая при восстановлении превращается в молочную кислоту. Дрожжи и гетероферментативные молочнокислые бактерии обладают ферментами, которые позволяют им декарбоксилировать (отнимать СО2) пировинограднук кислоту и превращать ее в уксусный альдегид.