- •Введение

- •Часть I строение и физиология микроорганизмов

- •Глава I. Строение и принципы систематики микроорганизмов

- •Бактерии

- •Неклеточные формы жизни

- •Водоросли и водные грибы

- •Простейшие

- •Глава II. Химический состав клетки

- •Вода и минеральные соли

- •Органические вещества клетки

- •Синтез белка

- •Мутагенез

- •Глава. III. Ферменты

- •Ферменты—биологические катализаторы

- •Строение и свойства ферментов

- •Принципы классификации ферментов

- •Окислительно-восстановительные ферменты (оксиредуктазы)

- •Регуляция синтеза ферментов

- •Глава IV. Получение энергии микроорганизмами Энергетический и конструктивный обмены

- •Получение энергии литотрофами

- •Получение энергии органотрофами

- •Взаимосвязь процессов обмена в организме

- •Глава V. Закономерности роста и развития микробных культур Рост, развитие, размножение

- •Понятие об абсолютной и относительной скорости роста

- •Особенности выращивания микроорганизмов в проточных культурах

- •Фазы развития микробной культуры

- •Влияние лимитирующих факторов на скорость роста

- •Скорость роста и физиологическая активность

- •Глава VI. Влияние внешних факторов на микроорганизмы Влияние температуры

- •Влияние влажности

- •Влияние лучистой энергии

- •Влияние осмотического давления

- •Активная реакция среды и окислительно-восстановительный потенциал

- •Часть II участие микроорганизмов в превращении веществ

- •Глава VII. Круговорот углерода

- •Распространение микроорганизмов в природе

- •Круговорот углерода и участие в нем микроорганизмов

- •Глава VIIII. Расщепление органических соединений в анаэробных условиях

- •Сбраживание углеводов

- •Маслянокислое брожение

- •Cбраживание жиров

- •Анаэробное расщепление белков

- •Глава IX. Расщепление органинеских соединений в аэробных условиях

- •Окисление углеводов

- •Окисление этанола. Получение уксусной кислоты

- •Окисление жиров

- •Окисление углеводородов

- •Расщепление азотсодержащих соединений

- •Глава X. Превращение соединений азота микроорганизмами Нитрификация

- •Денитрификация

- •Фиксация молекулярного азота

- •Глава XI. Превращение соединений серы микроорганизмами

- •Окисление соединений серы

- •Восстановление соединений серы

- •Глава XIII. Превращение соединений металлов микроорганизмами

- •Окисление соединений записного железа

- •Окисление соединений марганца

- •Выщелачивание металлов из руд

- •Часть III загрязнение и самоочищение водоемов

- •Глава XIIII. Экологические системы пресных водоемов Понятие экосистемы

- •Роль окружающей среды в формировании экосистемы

- •Особенности речных экосистем

- •Особенности озерных экосистем

- •Особенности экосистем водохранилищ

- •Глава XIV. Загрязнение водоемов

- •Характеристика основных видов загрязнения

- •Виды воздействия сточных вод на водоемы

- •Глава XV. Загрязнение водоемов и распространение водных инфекций

- •Понятие инфекции

- •Распространение инфекции

- •Водные инфекции

- •Понятие иммунитета

- •Противоэпидемические мероприятия

- •Глава XVI. Круговорот веществ и энергии в водоемах. Самоочищение водоемов

- •Поступление органических веществ в водоем с водосборной площади

- •Cинтез первичной продукции в водоеме

- •Превращение и деструкция органического вещества

- •Роль отдельных групп гидробионтов в самоочищении водоемов

- •Глава XVIII. Оценка степени загрязненности водоема Классификация водоемов по степени загрязненности

- •Санитарно-бактериологический анализ

- •Часть IV биологические процессы в системах Глава XVIII. Биологические помехи в водоснабжении

- •Помехи, вызываеалые аллохтонными организмами

- •Помехи, вызываемые автохтонными организмами

- •Влияние обрастаний на качество воды и материал труб

- •Меры борьбы с биологическими помехами

- •Глава XIX. Население очистных сооружений канализации

- •Глава XX. Экологические системы очистных сооружений канализации

- •Экосистемы искусственных аэрационных очистных сооружений

- •Экологические системы естественных аэрационных очистных сооружений

- •Экосистемы анаэробных очистных сооружений

- •Литература

- •Оглавление

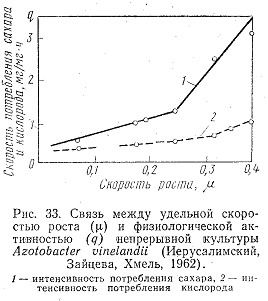

Скорость роста и физиологическая активность

Физиологическая активность измеряется количеством питательных веществ, потребляемых единицей микробной биомассы за единицу времени, или количеством образующихся продуктов:

![]()

где q—физиологическая активность; а—трофический коэффициент, показывающий затраты питательных веществ на образование единицы биомассы; b—коэффициент основного обмена, показывающий расход питательных веществ на поддержание жизни единицы биомассы в течение 1 ч.

Вещества, потребляемые микроорганизмами, расходуются на поддержание жизненных процессов в клетке. Это так называемый основной обмен.

Коэффициенты

а и b

для определенной культуры и условий—величины

постоянные, и таким образом физиологическая

активность зависит от удельной скорости

роста. При интенсивном росте культуры

aμ>b,

физиологическая активность высокая.

При μ=0 первый член уравнения также равен

нулю, и физиологическая активность

становится равной основному обмену.

Следовательно, высокой физиологической

активностью обладает только быстрорастущая

культура. Это положение било подтверждена

в экспериментах Н. Д. Иерусалимского с

сотрудниками на примере Azotobacter vinelandii,

выращиваемого в проточных условиях

(рис. 33).

При низкой скорости роста потребляемые продукты больше расходуются на основной обмен, при ускорении роста большая часть потребляемого сахара идет на биосинтез. Таким образом, низкая скорость роста сопровождается более глубоким распадом усвоенных продуктов питания, высокая же скорость приводит к превращению органических веществ из одной формы в другую, в тело микроорганизмов.

Прирост биомассы по отношению к потребленному субстрату называют экономическим коэффициентом (у). Он представляет собой частное от деления скорости роста на физиологическую активность микроорганизмов:

![]()

При снижении скорости роста знаменатель возрастает, и следовательно, экономический коэффициент снижается. При увеличении μ экономический коэффициент увеличивается.

Естественно, что для микробиологического синтеза, например для получения кормовых дрожжей, желательно вести процесс в условиях, обеспечивающих высокую скорость роста культуры. Для глубокой очистки сточных вод, когда требуется возможно более полно окислить содержащиеся в них органические вещества, приходится вести процесс при относительно невысокой скорости роста.

Глава VI. Влияние внешних факторов на микроорганизмы Влияние температуры

Действие температуры испытывают все живые организмы, в том числе и микроскопические. По отношению к температуре микроорганизмы делятся на мезофилы, психрофилы и термофилы.

Мезофилы (мезо—средний) лучше всего приспособлены к существованию в интервале средних температур. Они могут нормально размножаться в пределах от 20 до 40 °С. В этой группе, как и в двух других, есть организмы, развивающиеся в более широком или более узком диапазоне температур, и указанный интервал нельзя считать строго ограниченным. К мезофилам относятся большая часть микроорганизмов.

Психрофилы (психрос—холод) приспособлены к существованию при пониженных температурах. Они нормально живут и размножаются при температуре от —8 до 10 °С. Большинство психрофилов способно расти и при температурах, характерных для мезофилов, поэтому их называют факультативными, т. е. необязательными психрофилами. В отличие от факультативных облигатные (т. е. обязательные) психрофилы погибают при температурах, близких к 30 °С. К психрофилам относятся некоторые почвенные и морские бактерии, а также виды, патогенные для морских животных и растений. Некоторые психрофилы вызывают порчу продуктов, хранящихся при пониженных температурах.

Термофилы (термо—тепло) способны нормально существовать при температурах от 50 до 75 °С. Они обнаруживаются в горячих источниках, в молоке, почве, навозе. Они не погибают при пастеризации молочных продуктов, некоторые из них выдерживают 10-минутное нагревание при температурах 80—90 °С. Следует отличать выживаемость при какой-либо температуре и оптимальное значение температуры для жизнедеятельности микроорганизмов. Оптимум обычно лежит ближе к верхней границе температурного диапазона. При более высоких температурах процессы жизнедеятельности активируются, организмы быстрее растут и размножаются. Это связано с активацией работы ферментов при повышении температуры. Превышение границы температурного интервала, как правило, приводит к разрушению ферментов и к гибели вегетативных клеток. При температуре 70 °С большинство вегетативных клеток мезофилов погибает в течение 1—5 мин, при температуре 63 °С—в течение 30 мин. Термофилы при такой температуре способны расти и размножаться. Причина повышенной термостабильности термофилов заключается, во-первых, в качественном и количественном своеобразии отдельных компонентов клеток (мембран, рибосом и особенно оболочек) и, во-вторых, в более, быстром синтезе клеточных элементов. Благодаря последнему менее стабильные компоненты клетки, например РНК, быстро заменяются при разрушении. Адаптация микроорганизмов к повышенным температурам очень затруднена. Споры более устойчивы к нагреванию, чем вегетативные клетки, причем споры термофилов устойчивее, чем споры мезофилов. При кипячении все вегетативные клетки погибают за несколько секунд, а споры многих видов микроорганизмов выдерживают кипячение в течение нескольких часов. Понижение температуры переносится микроорганизмами гораздо лучше, чем нагревание. У многих видов вегетативные клетки способны выдерживать однократное замораживание. Причину гибели клеток при замораживании многие исследователи видят в разрушающем действии кристаллов льда, образующихся в клетках. В случае быстрого замораживания (1—10 с), когда вместо кристаллов в клетках образуется стекловидная ледяная масса, процент погибших клеток значительно снижается.