- •Введение

- •Часть I строение и физиология микроорганизмов

- •Глава I. Строение и принципы систематики микроорганизмов

- •Бактерии

- •Неклеточные формы жизни

- •Водоросли и водные грибы

- •Простейшие

- •Глава II. Химический состав клетки

- •Вода и минеральные соли

- •Органические вещества клетки

- •Синтез белка

- •Мутагенез

- •Глава. III. Ферменты

- •Ферменты—биологические катализаторы

- •Строение и свойства ферментов

- •Принципы классификации ферментов

- •Окислительно-восстановительные ферменты (оксиредуктазы)

- •Регуляция синтеза ферментов

- •Глава IV. Получение энергии микроорганизмами Энергетический и конструктивный обмены

- •Получение энергии литотрофами

- •Получение энергии органотрофами

- •Взаимосвязь процессов обмена в организме

- •Глава V. Закономерности роста и развития микробных культур Рост, развитие, размножение

- •Понятие об абсолютной и относительной скорости роста

- •Особенности выращивания микроорганизмов в проточных культурах

- •Фазы развития микробной культуры

- •Влияние лимитирующих факторов на скорость роста

- •Скорость роста и физиологическая активность

- •Глава VI. Влияние внешних факторов на микроорганизмы Влияние температуры

- •Влияние влажности

- •Влияние лучистой энергии

- •Влияние осмотического давления

- •Активная реакция среды и окислительно-восстановительный потенциал

- •Часть II участие микроорганизмов в превращении веществ

- •Глава VII. Круговорот углерода

- •Распространение микроорганизмов в природе

- •Круговорот углерода и участие в нем микроорганизмов

- •Глава VIIII. Расщепление органических соединений в анаэробных условиях

- •Сбраживание углеводов

- •Маслянокислое брожение

- •Cбраживание жиров

- •Анаэробное расщепление белков

- •Глава IX. Расщепление органинеских соединений в аэробных условиях

- •Окисление углеводов

- •Окисление этанола. Получение уксусной кислоты

- •Окисление жиров

- •Окисление углеводородов

- •Расщепление азотсодержащих соединений

- •Глава X. Превращение соединений азота микроорганизмами Нитрификация

- •Денитрификация

- •Фиксация молекулярного азота

- •Глава XI. Превращение соединений серы микроорганизмами

- •Окисление соединений серы

- •Восстановление соединений серы

- •Глава XIII. Превращение соединений металлов микроорганизмами

- •Окисление соединений записного железа

- •Окисление соединений марганца

- •Выщелачивание металлов из руд

- •Часть III загрязнение и самоочищение водоемов

- •Глава XIIII. Экологические системы пресных водоемов Понятие экосистемы

- •Роль окружающей среды в формировании экосистемы

- •Особенности речных экосистем

- •Особенности озерных экосистем

- •Особенности экосистем водохранилищ

- •Глава XIV. Загрязнение водоемов

- •Характеристика основных видов загрязнения

- •Виды воздействия сточных вод на водоемы

- •Глава XV. Загрязнение водоемов и распространение водных инфекций

- •Понятие инфекции

- •Распространение инфекции

- •Водные инфекции

- •Понятие иммунитета

- •Противоэпидемические мероприятия

- •Глава XVI. Круговорот веществ и энергии в водоемах. Самоочищение водоемов

- •Поступление органических веществ в водоем с водосборной площади

- •Cинтез первичной продукции в водоеме

- •Превращение и деструкция органического вещества

- •Роль отдельных групп гидробионтов в самоочищении водоемов

- •Глава XVIII. Оценка степени загрязненности водоема Классификация водоемов по степени загрязненности

- •Санитарно-бактериологический анализ

- •Часть IV биологические процессы в системах Глава XVIII. Биологические помехи в водоснабжении

- •Помехи, вызываеалые аллохтонными организмами

- •Помехи, вызываемые автохтонными организмами

- •Влияние обрастаний на качество воды и материал труб

- •Меры борьбы с биологическими помехами

- •Глава XIX. Население очистных сооружений канализации

- •Глава XX. Экологические системы очистных сооружений канализации

- •Экосистемы искусственных аэрационных очистных сооружений

- •Экологические системы естественных аэрационных очистных сооружений

- •Экосистемы анаэробных очистных сооружений

- •Литература

- •Оглавление

Часть I строение и физиология микроорганизмов

Мир живой природы представлен колоссальным разнообразием организмов, но все они имеют некоторые общие черты, отличающие их от неорганического мира.

Все живые организмы имеют клеточное строение. Отсутствие клеток у вирусов, по-видимому, имеет вторичное происхождение.

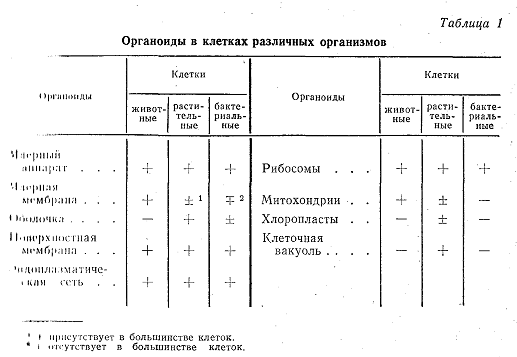

Клетки живых организмов содержат одни и те же основные органоиды, выполняющие аналогичные функции, хотя в деталях строения клеток могут быть и отличия. Так, в бактериальных клетках ядерное вещество не отделяется ядерной мембраной от цитоплазмы, растительные клетки в отличие от животных содержат пластиды, в которых осуществляется процесс фотосинтеза, и т. д.

Все живые существа состоят из сложных химических соединений: белков, нуклеиновых кислот, углеводов, жиров и жироподобных веществ. Элементарный состав этих соединений у отдельных групп организмов различается, но принцип строения одинаков.

Растения, животные и микроорганизмы постоянно поглощают из внешней среды необходимые им вещества и выделяют отработанные продукты обмена. Химический состав их тела непрерывно обновляется. Ни один организм не способен существовать без обмена с окружающей средой. В обмене веществ между организмом и средой проявляется основное свойство жизни.

Классификацией всего многообразия живых организмов занимается наука систематика. Основной систематической единицей является вид. По определению В. Л. Комарова, «Вид есть совокупность поколений, происходящих от общего предка и под влиянием среды и борьбы за существование обособленных отбором от остального мира живых существ; вместе с тем вид есть определенный этап в процессе эволюции». В каждый период времени вид существует как объективная реальность, а не только как систематическая единица.

Одна из особенностей вида—его многообразие. Особи, относящиеся к одному виду, могут иметь различные особенности в зависимости от географических и экологических условий. Способность к адаптации обеспечивает виду возможность существования в меняющихся условиях окружающей среды, дальнейшей эволюции и дифференциации.

Для обозначения видов принята единая международная номенклатура, предложенная в 1758 г. шведским ученым Карлом Линнеем. Номенклатура называется бинарной, так как каждый вид обозначается двумя латинскими терминами. Первое слово в видовом названии — род, к которому принадлежит данный вид. Оно пишется с большой буквы и при повторении обозначается первой буквой. Роды объединяются в семейства, семейства — в отряды, отряды — в классы, классы — в типы (для животных) или отделы (для растений). Для обширных систематических групп применяются промежуточные категории: подтипы, подотряды, подсемейства, подвиды и т. д.

Глава I. Строение и принципы систематики микроорганизмов

К микроорганизмам относятся существа, имеющие микроскопические размеры и потому невидимые невооруженным глазом. В эту группу входят как представители растений, так и представители животных. Не всегда легко решается вопрос об отнесении микроскопического существа к растительному или животному миру, и поэтому многие, исследователи предлагают выделять микроорганизмы в особое царство протистов, или Protobionta. Из растений к протистам относятся водоросли, грибы, в том числе дрожжи, бактерии, из животных—простейшие. Первые могут быть названы микрофлорой, вторые — микрофауной.

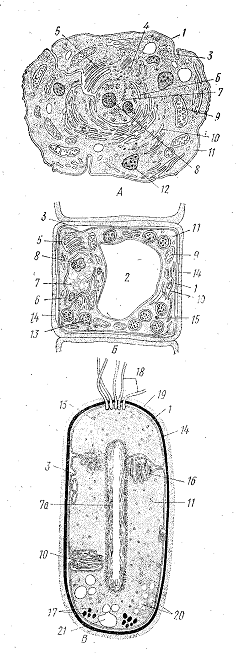

Большинство организмов, населяющих землю, имеет клеточное строение. Не имеют клеточного строения только некоторые микроскопические существа, о которых будет сказано ниже. Высшие растения и животные представляют собой многоклеточные организмы, многие низшие организмы состоят из одной клетки, но в любом случае и те и другие свое развитие начинают с одной клетки. Клетка, таким образом, представляет основу строения живых организмов. В то время как клетки высших организмов специализированы на выполнении отдельных функций, у одноклеточных организмов все жизненные функции выполняют структурные элементы — органоиды клетки. Тем не менее в строении клеток организмов, относящихся даже к разным царствам, много общего (табл. 1, рис. 1).

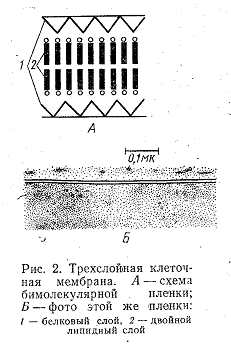

Как видно из данных таблицы, клетки всех живых организмов содержат поверхностную мембрану. Наружная цитоплазматическая мембрана у всех клеток имеет сходную структуру. Она состоит в основном из белков (до 70%) и липидов (до 40%). Большинство мембран микроорганизмов содержит 2—5% углеводов. Общая толщина мембраны варьирует от 5,0 до 7,5 нм. В мембране различают три слоя: внутренний слой образован фосфолипидами (жироподобными веществами, содержащими фосфаты). К липидному слою с обеих сторон примыкают белковые слои (рис. 2).

Внутренние и наружные слои подвижны относительно друг друга. В липидном слое предполагается существование белковых мостиков, через которые движется регулируемый поток веществ. Строение мембраны делает ее прочной, подвижной и обеспечивает свойство полупроницаемости. Вещества, растворимые в воде и жирах, легче проходят через мембрану, чем растворимые только в воде.

У всех микроорганизмов в поверхностной мембране локализуются некоторые ферменты, в частности ферменты-переносчики, в бактериальных клетках в ней содержатся еще и окислительно-восстановительные ферменты. В поверхностной мембране осуществляется биосинтез некоторых клеточных компонентов, особенно компонентов оболочки и капсулы.

Трехслойные мембраны окружают многие клеточные органоиды: ядро, митохондрии, вакуоли и др. Из таких же мембран состоят стенки ретикулума, или эндоплазматической сети. Ретикулум пронизывает всю цитоплазму клетки, образуя многочисленные каналы и полости. По ним к клеточным органоидам поступают необходимые вещества и удаляются продукты обмена. На поверхности клетки эндоплазматическая сеть соединяется с цитоплазматической мембраной, вследствие чего возрастает суммарная поверхность клетки. Увеличение общей поверхности способствует более интенсивному обмену между клеткой и окружающей средой.

Кроме растворенных веществ, которые переносятся ферментами через мембрану, в клетку могут попадать капли жидкости и твердые частицы. Поглощение жидких частиц, называемое пиноцитозом, свойственно всем клеткам. Оно заключается в том, что

п узырьки

жидкости прилипают к

клеточной поверхности и затем участок

поверхности вместе с пузырьком

втягивается внутрь клетки.

Поглощение клеткой твердых

частиц называется фагоцитозом.

Фагоцитоз свойствен клеткам

одноклеточных организмов и

специализированным клеткам животных,

например лейкоцитам. Механизм

фагоцитоза аналогичен

пиноцитозу.

узырьки

жидкости прилипают к

клеточной поверхности и затем участок

поверхности вместе с пузырьком

втягивается внутрь клетки.

Поглощение клеткой твердых

частиц называется фагоцитозом.

Фагоцитоз свойствен клеткам

одноклеточных организмов и

специализированным клеткам животных,

например лейкоцитам. Механизм

фагоцитоза аналогичен

пиноцитозу.

Помимо мембран, общий для всех клеток органоид — рибосомы, в которых осуществляется синтез белка.

Митохондрии, в которых происходят окислительно-восстановительные процессы, обеспечивающие клетку энергией, обнаружены у всех высших организмов. В бактериальных клетках их функции выполняют мезосомы, представляющие собой внутренние выросты цитоплазматической мембраны (см. рис. 1, В). У некоторых бактерий наряду с мезосомами обнаружены и митохондрии.

Помимо общих черт строения, клетки организмов, относящихся к различным царствам, имеют и существенные отличия. Так, твердая оболочка присуща всем растительным и почти всем бактериальным клеткам, но ее нет в клетках животных. Вакуоли обязательно имеются в растительных, но отсутствуют в животных и бактериальных клетках. Пластиды, в которых осуществляется фотосинтез, встречаются только в клетках

Рис. 1. Схема строения: А—животной, Б—растительной и В—бактериальной клеток:

1—клеточная мембрана, 2—вакуоль, 3—пиноцитозный пузырек, 4—центросомы, 5—аппарат Гольджи, 6—ядерная мембрана, 7—ядро, 7а—нуклеоид, 8—ядрышко, 9—митохон-црии, 10—эндоплазматическая сеть, 11—цитоплазма, 12—лизосома, 13—крахмальные зерна в хлоропласте, 14—клеточная стенка, 15—рибосома, 16—мезосома, 17—жировые капельки; 18—жгутики, 19—капсула, 20—гранулы полисахарида, 21—гранулы поли-β-окси-масляной кислоты

растений, у бактерий же пластид нет и фотосинтетические пигменты связаны с внутренними цитоплазматическими мембранами.

У стройство

ядерного аппарата также неодинаково:

у одних организмов ядро отделяется от

цитоплазмы ядерной мембраной, у других

ядерное вещество лежит непосредственно

в цитоплазме. Перечисленные отличия

наблюдаются и в группе протистов. На

основе строения клетки и особенно

ядерного аппарата все Protobionta

делятся на две группы. Высшие протисты

составляют группу эукариотов, или

истинно-ядерных. К эукариотам относятся

организмы, у которых ядро обособленно

от цитоплазмы ядерной мембраной. Это

микроскопические водоросли (за исключением

сине-зеленых), грибы (в том числе дрожжи)

и простейшие. К группе прокариотов

(первичноядерных) относятся микроорганизмы,

у которых ядерный аппарат не отделен

от цитоплазмы ядерной мембраной.

стройство

ядерного аппарата также неодинаково:

у одних организмов ядро отделяется от

цитоплазмы ядерной мембраной, у других

ядерное вещество лежит непосредственно

в цитоплазме. Перечисленные отличия

наблюдаются и в группе протистов. На

основе строения клетки и особенно

ядерного аппарата все Protobionta

делятся на две группы. Высшие протисты

составляют группу эукариотов, или

истинно-ядерных. К эукариотам относятся

организмы, у которых ядро обособленно

от цитоплазмы ядерной мембраной. Это

микроскопические водоросли (за исключением

сине-зеленых), грибы (в том числе дрожжи)

и простейшие. К группе прокариотов

(первичноядерных) относятся микроорганизмы,

у которых ядерный аппарат не отделен

от цитоплазмы ядерной мембраной.

К прокариотам относятся бактерии (Bacteria) и сине-зеленые водоросли (Cyanobacteria).

Оболочка, или клеточная стенка прокариотов содержит вещества, не встречающиеся у растений и животных. Основным компонентом опорного каркаса бактериальной оболочки служит полимер мулеин, в то время как клеточная стенка водорослей состоит главным образом из целлюлозы, а грибов—из хитина. В клетках прокариотов отсутствуют пластиды, дыхательные и фотосинтетические функции связаны с цитоплазматическими мембранами. Рибосомы в клетках прокариотов рассеяны в цитоплазме, в то время как у эукариотов они в основном расположены на эндоплазматической сети. Отличаются по принципу строения также жгутики прокариотов и эукариотов.