- •1.1. Термин и определение

- •1.2. Злементм картьі

- •1.3. Свойства картм

- •1.4. Принципи классификации карт

- •1.5. Классификация карт по масштабу и пространственному охвату

- •1.6. Классификация карт по додержанню

- •Карти зоогеографическне

- •Картьі медико-географические

- •Картьі общие физико-географические

- •Картьі навигационньїе

- •Карти кадастровие

- •1.7. Другие картографические произведения

- •Глава II

- •2.1. Определение

- •2.2. Теоретические концепции в картографии

- •2.3. Структура картографии

- •2.4. Исторический процесе в картографии

- •Развитие картосоставительских методов и технологий издания карт

- •2.5. Географическая картография

- •2.6. Картография в системе наук

- •2.7. Взаимодействие картографии и геоинформатики

- •2.8. Связи картографии с искусством

- •Глава III

- •3.2. Масштаби карт

- •Масштаби общегеографических карт

- •3.4. Классификация проекции по характеру искажений

- •3.5. Классификация проекции по виду нормальной картографической сетки

- •3.6. Вьібор проекций

- •3.7. Распознавание проекции

- •3.8. Координатнме сетки

- •Зло. Комионовка

- •Глава IV Картографические способи изображения

- •4.1. Картографическая семиотика

- •4.2. Язьік картьі

- •4.4. Графические переменньїе

- •4.5. Значки

- •4 Нефти Серьі

- •4.6. Линейньїе знаки

- •4.7. Изолинии

- •4.8. Псевдоизолинии

- •4.9. Качественньїй фон

- •4.10. Количественньїй фон

- •4. 11. Локализованньїе диаграммьі

- •4.12. Точечньїй способ

- •4.13. Ареальї

- •4.14. Знаки движения

- •4.15. Картодиаграммьі

- •4.16. Картограммм

- •4.17. Шкальї условньїх знаков

- •4.18. Динамические знаки

- •Глава V

- •5.1. Общие требования

- •5.2. Перспективніше изображения

- •5.3. Способи штрихов

- •5.4. Горизонтали

- •5.5. Гипсометрические шкальї

- •5.6. Условньїе обозначения рельефа

- •5.7. Светотеневая пластика

- •5 .8. Освещеннме горизонтали

- •5 .10. Вмсотнме отметки

- •5.11. Цифровьіе модели рельефа

- •Глава VI

- •6.1. Видьі надписей

- •6.2. Картографическая топонимика

- •6.3. Форми передачи йноязьічньїх названий

- •6.4. Нормализация географических найменований

- •6.5. Каталоги географических названий

- •6.6. Картографические шрифти

- •Сь окресіпносшлми

- •Пески тау кум нески Тау кум

- •Хребет хребет хребет г.Шат

- •6.7. Размещение надписей на картах

- •6.8. Указатели географических названий

- •Монбризон 18-19 ж-11

- •Глава VII

- •7.1. Сущность генерализации

- •7.2. Фактори генерализации

- •7.3. Видм генерализации

- •7.4. Геометрическая точность и содержательное подобие

- •7.6. Генерализация обьектов разной локализации

- •Глава VIII Типьі географических карт

- •8.1. Аналитические картьі

- •8.2. Комплексньїе картьі

- •8.3. Синтетические карти

- •8 .4. Картьі динамики и картьі взаимосвязей

- •8.6. Картм разного назначения

- •8. 7. Системи карт

- •Глава IX

- •9.1. Атласи — картографические знциклопедии

- •9.2. Истоки атласной картографии

- •9 .3. Види атласов

- •Атласьі общегеографические

- •Атласьі исторические:

- •9.5. Атласьі как модели геосистем

- •9.6. Внутреннее единство атласов

- •Источники для создания карт и атласов

- •10.1. Видьі источников

- •10.2. Астрономо-геодезические данньїе

- •10.4. Данньїе дистанционного зондирования

- •10.5. Натурние наблюдения и измерения

- •10.6. Гидрометеорологические наблюдения

- •10.7. Зкономико-статистические данньїе

- •10.8. Текстовме источники

- •10.9. Анализ и оценка карт как источников

- •10.10. Оценка атласов

- •Глава XI Проектирование, составление и издание карт

- •11.1. Зтапм создания карт

- •11. 2. Программа карти

- •11.4. Авторство в картографии

- •11.5. Азрокосмические методи создания карт

- •11.6. Издание карт

- •Глава XII Методьі использования карт

- •12.1. Из истории использования карт

- •12.2. Картографический метод иселедования

- •12.4. Описання по картам

- •12.5. Графические приемьі

- •12.6. Графоаналитические приемм

- •12.7. Приемм математико-картографического моделирования

- •Глава XIII

- •13.1. Способи работм с картами

- •13.2. Изучение структури

- •13.4. Изучение динамики

- •13.6. О надежности исследований по картам

- •Глава XIV Картография и геоинформатика

- •14.1. Географические информационньїе системи

- •14.2. Подсистеми гис

- •Цифрова ниє карт

- •14.3. Геоинформатика — наука, технология, производство

- •14.4. Геоинформационное картографирование

- •14.6. Картографические анимации

- •14.7. Виртуальное картографирование

- •14.8. Злектроннме атласи

- •Глава XV Картография и телекоммуникация

- •15.1. Телекоммуникационние сети

- •15.2. «Всемирная паутина»

- •15.5. Интернет-гис

- •Глава XVI

- •16.1. Понятие и определение

- •16.2. Видьі геоизображений

- •16.3. Классификация геоизображений

- •16. 4. Система геоизображений

- •16.5. Графические образи

- •16.6. Понятие о распознавании графических образов

- •Глава XVII

- •17.1. Единая теория геоизображений

- •17.2. Масштаби пространства

- •Масштаби карт, азро- и космических снимков и основньїе пространственньїе уровни исследования

- •17.4. Генерализация геоизображений

- •17.5. Геоиконометрия

- •Киноголограм-метрия

- •Учебники и учебньїе пособия

- •Монографии

- •Справочники

- •Берлянт Александр Михайлович

13.4. Изучение динамики

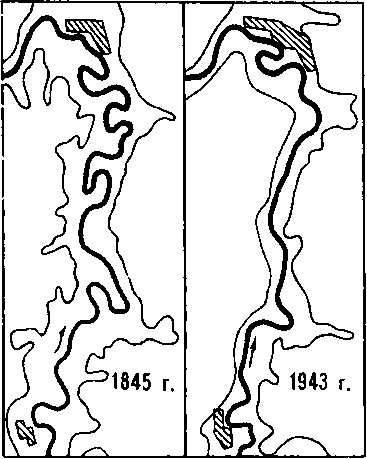

Для изучения динамики явлений и процессов, т.е. их возник-новения, развития, изменения во времени и перемещения в про-странстве, используют разновременние карти, на которьіх одни и те же обьекти изображени в разньїе моменти времени. К разно-временньїм относятся картьі, составленньїе и изданньїе в разньїе годьі (например, старьіе и современньїе топографические), либо картьі, составленньїе одновременно, но фиксирующие разньїе моментьі времени (помесячньїе картьі температур), а также кар-тьі-реконструкции (палеогеографические, историко-географичес-кие и т.п.).

Сравнивая картьі, на которьіх явления представленьї в моментьі времени іг іг, (п, можно вьіявить изменения, происшедшие за любой промежуток А/, и картометрически оценить приращения рас-стояний, площадей, обьемов (± Аї, ± Ар, ± Ду и т.д.). По разновре-менньїм картам устанавливают не только величиньї изменений, но и их направлення, оцениваемьіе векторами, и ереднюю скорость. Во многом цели анализа разновременньїх карт похожи на повторньїе инструментальньїе сьемки местности. А всяким повторним наблю-дениям присущи два допущення: во-первнх, за величину переме-щений принимаетея алгебраическая сумма всех перемещений за ана-лизируемьій промежуток времени, а во-вторьіх, скорость изменений принимаетея постоянной без резких ускорений или замедлений.

Очень ценньїми документами для анализа естественной и ант-ропогенной (техногенной) динамики геосистем служат старьіе то-пографические картьі и планьї. В России государственньїе топогра-фические сьемки бьіли вьшолненьї петровскими геодезистами в

1 720

г., а в 1765 г. начались работьі по

генеральному межеванию «земель всей

империи». Они охватили почти всю

европейскую часть страньї. Сегодня

сравнение зтих карт с современньїми

топографическими картами позволяет

получить точньїе сведения об изменений

всех ком-понентов ландшафта, развитии

сети дорог и населенньїх пунктов.

Многие европейские государства

также располагают старими картами

вн-сокой точности, отражающими об-лик

местности, начиная с зпохи Средневековья.

720

г., а в 1765 г. начались работьі по

генеральному межеванию «земель всей

империи». Они охватили почти всю

европейскую часть страньї. Сегодня

сравнение зтих карт с современньїми

топографическими картами позволяет

получить точньїе сведения об изменений

всех ком-понентов ландшафта, развитии

сети дорог и населенньїх пунктов.

Многие европейские государства

также располагают старими картами

вн-сокой точности, отражающими об-лик

местности, начиная с зпохи Средневековья.

По разновременннм картам изу-чают изменения разньїх типов:

♦ медленнне изменения (например, тектонические движения, смещения берегових линий или русел рек), для виявлення которнх необходимн карти, разделеннне большими промежутками времени (рис. 13.11);

б

ьістрьіе

изменения (смена си-ноптической

обстановки, зко-логической ситуации

и т.п.), анализ которьіх можно проводить

только по сериям карт, разделенньїм

мальїми времен-ньіми интервалами;

ьістрьіе

изменения (смена си-ноптической

обстановки, зко-логической ситуации

и т.п.), анализ которьіх можно проводить

только по сериям карт, разделенньїм

мальїми времен-ньіми интервалами;периодические и циклические изменения (сезонньїе, фенологи-ческие явлення и др.) — в зтом случае привлекают разновремен-ньіе картьі, отражающие харак-терньїе фазьт развития явлення или процесса;

зпизодические и катастрофи-ческие изменения или замеще-ния (землетрясения, сход лавин, появление гарей на месте лесов) — для их изучения не-обходимьі картьі, фиксирующие моментьі до и после наступле-ния явлення.

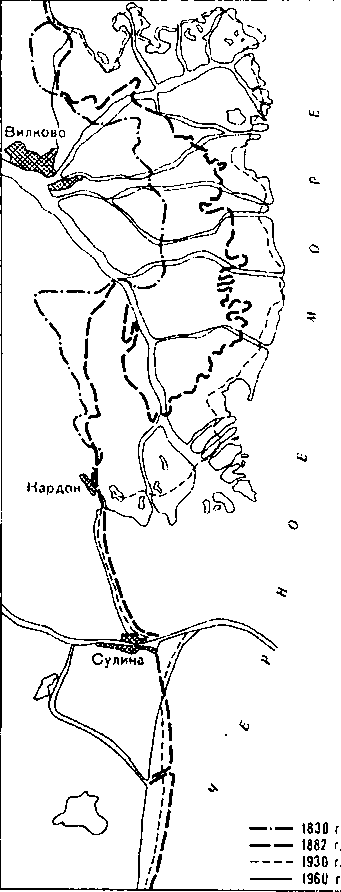

Результати сравнения чаще всего представляют путем простого совме-щения контуров явлений на разньїе дати. Так, например, получена карта прироста дельтьі Дуная за 130 лет (рис. 13.12). По ней удобно вьшолнять картометрические определения, под-считьівать величину и среднюю ско-рость прироста дельтьі и др.

Другой способ отображения динамики — составление карт разности состояний явлення на разньїе датьі.

Так можно показать, например, прирост населення по районам или изменение урожайности сельскохозяйственньїх культур на посевньїх площадях.

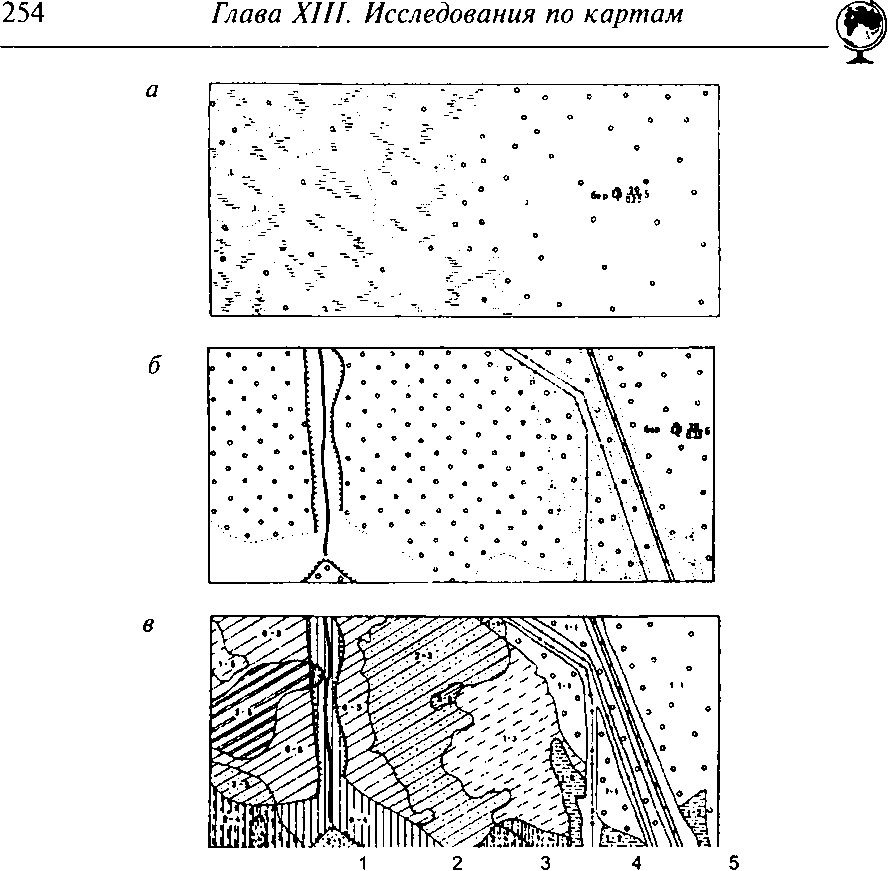

Один из самих наглядних способов представлення результа-тов анализа разновременньїх источников — составление карт ареалов изменения явлений. Зто достигается путем графического овер-

епз оз ез

|

|

Лес |

Поросль |

Посадки |

Карьерьі |

Дороги и линии злектропе-редачи |

|

Лес |

iv-101 |

|

|

шііі |

і 1-5 і |

2 |

Лес заболоченийй |

І:;'-?-гІ |

|

|

ш\ |

|

|

Поросли |

|

|

|

|

|

|

Поросль заболоченная |

|

|

|

ш\ |

|

|

Болото моховое |

|

|

|

|

|

|

Болото с карли-ковьім лесом |

|

|

|

ІЇЧЗПІ |

|

Рис. ілмлашіенис каріьі илмснсния ландшафте на исниве сиПОС-

тавления разновременньїх карт.

а — природньїй ландшафт; б — антропогенно измененньїй ландшафт; в — антропогенная трансформация ландшафта за 25 лет; г — табличная легенда, где цифрами обозначеньї номера контуров и их трансформация.

лея, т.е. совмещения двух карт (прошлого и современного состоя-ния) на общей основе. На рис. 13.13 показаньї две разновремен-ньіе картьі: на одной отражен природньїй ландшафт, а на дру-гой — тот же ландшафт через 25 лет, подвергшийся значительно-му антропогенному воздействию. Легенда картьі дана в матричной форме, она характеризует смену состояния каждого ландшафта или его сохранность. Такая карта удобна для количественной оценки трансформации ландшафтов и степени хозяйственного освоєння территории.

13.5- Картографические прогнози

Сравнение карт разной тематики и разновременньїх позволяет перейти к прогнозам на основе вьіявленньїх взаимосвязей и тен-денций развития явлений.

В истории картографии известньї замечательньїе случаи, когда картографические прогнозьі приводили к открьітиям новьіх земель. Так, офицер российского флота Н. Г. Шиллинг, анализируя по картам движение арктических льдов, в 1865 г. вьісказал предполо-жение о существовании неизвестного архипелага, которьій вскоре бьіл открьіт австрийцами и получил название Земля Франца-Иоси-фа. А в 1924 г. полярньїй исследователь и океанограф В. Ю. Визе также на основе картографического анализа предсказал существо-вание острова, которьій через шесть лет бьіл нанесен на карту зкспедицией на ледоколе «Седов» и назван именем Визе. Впослед-ствии океанолог Вс. Березкин, составив карту динамических тече-ний в Карском море, предсказал открьітие островов Уединения и Ушакова. Все зти удивительньїе прогнозьі бьіли сделаньї по картам, в тиши рабочих кабинетов, что назьівается «на кончике пера».

В науках о Земле и обществе прогноз понимается по-разному. Географьі и зкологи обьічно трактуют его как предвндение буду-щих ситуаций, геологи — как предсказание неизвестньїх структур и месторождений полезньїх ископаемьіх, зкономистьі и социоло-ги — как вьіявление тенденций развития. Картографический метод сближает зти подходьі. Прогноз по картам рассматривается как изучение явлений и процессов, недоступних современному непосред-ственному исследованию. Зто означает, что прогнозирование не ограничивается гипотезами о развитии явлений или процессов в будущем. Можно прогнозировать и современньїе, но еще неизвес-тньїе явлення, например неизвестньїе полезньїе ископаемьіе. Су-

![]()

щественно лишь то, что предсказнваемое явление недоступно прямому изучению в настоящее время.

В основе прогноза лежат картографические зкстраполяции, понимаемьіе в широком смьісле как распространение закономер-ностей, полученньїх в ходе картографического анализа какого-либо явлення, на неизученную часть зтого явления, на другую террито-рию и (или) на будущее время. Картографические зкстраполяции, как и любьіе другие (математические, логические), не универсальньї. Их достоинство в том, что они хорошо приспособленьї для про-гнозирования и пространственньїх, и временньїх закономернос-тей. В практике прогнозирования по картам широко применяют также известньїе в географии методьі аналогий, индикации, зкс-пертньїе оценки, расчет статистических регрессий и др.

Существуют три вида прогноза по картам:

прогноз во времени, основанньїй на зкстраполяции динами-ческих тенденций, вьіявленньїх по разновременньїм картам;

прогноз в пространстве, опирающийся на взаимосвязи и аналогий, установленньїе по картам разной тематики;

пространственно-временной прогноз, сочетающий оба назван-ньіх вьіше вида прогноза и позволяющий предсказать тенденций развития и зволюции явления в прогнозируемом пространстве.

При картографической зкстраполяции особое значение при-обретают картьі фоновьіх поверхностей (см. разд. 13.2). С их помощью можно предсказать главньїе, определяющие, фоновьіе чертьі явления, не вдаваясь в детали, частности и возможньїе случайньїе отклонения. Картьі фоновьіх поверхностей в равной мере пригод-ньі для прогноза во времени и пространстве. Так, имея серию фонових поверхностей ФП-А, ФП-В, ФП-ІЧ, можно с помощью регрессионньїх моделей зкстраполировать значение ФП^+(}, где N+0 — прогнозируемая поверхность (если дается прогноз в пространстве) или прогнозируемое состояние (если речь идет о прогнозе во времени). Кроме того, модели фоновьіх поверхностей при-менимьі и для интерполяции. По серни карт ФП-А, ФП-В, ФП-К можно рассчитать поверхность ФП-К, где значение К на-ходится в интервале А < К < N.

Географические прогнози во времени классифицируют по уп-реждению или заблаговременности. Различают прогнози долгосроч-ние (несколько десятилетий), среднесрочнне (10—15 лет), крат-косрочнне (три—пять лет) и сверхкраткосрочнне (менее года). Зто

О надежности исследований по картам 257

![]()

деление, однако, достаточно условно. Многое зависит от природьі самого явления (см. разд. 8.6).

Достоверность прогнозних карт зависит от заблаговременности и дальности зкстраполяции, характера самого явления, его стабиль-ности или подвижности, цикличности, от достоверности и полнотьі исходньїх карт, а также от устойчивости вьіявленньїх тенденций, теснотьі взаимосвязей, что во многом определяется самой методи-кой прогнозирования. В зависимости от степени достоверности раз-личают картьі предварительного, вероятного и весьма вероятного прогноза, а также картьі перспективного расчета (см. разд. 8.5).