- •1.1. Термин и определение

- •1.2. Злементм картьі

- •1.3. Свойства картм

- •1.4. Принципи классификации карт

- •1.5. Классификация карт по масштабу и пространственному охвату

- •1.6. Классификация карт по додержанню

- •Карти зоогеографическне

- •Картьі медико-географические

- •Картьі общие физико-географические

- •Картьі навигационньїе

- •Карти кадастровие

- •1.7. Другие картографические произведения

- •Глава II

- •2.1. Определение

- •2.2. Теоретические концепции в картографии

- •2.3. Структура картографии

- •2.4. Исторический процесе в картографии

- •Развитие картосоставительских методов и технологий издания карт

- •2.5. Географическая картография

- •2.6. Картография в системе наук

- •2.7. Взаимодействие картографии и геоинформатики

- •2.8. Связи картографии с искусством

- •Глава III

- •3.2. Масштаби карт

- •Масштаби общегеографических карт

- •3.4. Классификация проекции по характеру искажений

- •3.5. Классификация проекции по виду нормальной картографической сетки

- •3.6. Вьібор проекций

- •3.7. Распознавание проекции

- •3.8. Координатнме сетки

- •Зло. Комионовка

- •Глава IV Картографические способи изображения

- •4.1. Картографическая семиотика

- •4.2. Язьік картьі

- •4.4. Графические переменньїе

- •4.5. Значки

- •4 Нефти Серьі

- •4.6. Линейньїе знаки

- •4.7. Изолинии

- •4.8. Псевдоизолинии

- •4.9. Качественньїй фон

- •4.10. Количественньїй фон

- •4. 11. Локализованньїе диаграммьі

- •4.12. Точечньїй способ

- •4.13. Ареальї

- •4.14. Знаки движения

- •4.15. Картодиаграммьі

- •4.16. Картограммм

- •4.17. Шкальї условньїх знаков

- •4.18. Динамические знаки

- •Глава V

- •5.1. Общие требования

- •5.2. Перспективніше изображения

- •5.3. Способи штрихов

- •5.4. Горизонтали

- •5.5. Гипсометрические шкальї

- •5.6. Условньїе обозначения рельефа

- •5.7. Светотеневая пластика

- •5 .8. Освещеннме горизонтали

- •5 .10. Вмсотнме отметки

- •5.11. Цифровьіе модели рельефа

- •Глава VI

- •6.1. Видьі надписей

- •6.2. Картографическая топонимика

- •6.3. Форми передачи йноязьічньїх названий

- •6.4. Нормализация географических найменований

- •6.5. Каталоги географических названий

- •6.6. Картографические шрифти

- •Сь окресіпносшлми

- •Пески тау кум нески Тау кум

- •Хребет хребет хребет г.Шат

- •6.7. Размещение надписей на картах

- •6.8. Указатели географических названий

- •Монбризон 18-19 ж-11

- •Глава VII

- •7.1. Сущность генерализации

- •7.2. Фактори генерализации

- •7.3. Видм генерализации

- •7.4. Геометрическая точность и содержательное подобие

- •7.6. Генерализация обьектов разной локализации

- •Глава VIII Типьі географических карт

- •8.1. Аналитические картьі

- •8.2. Комплексньїе картьі

- •8.3. Синтетические карти

- •8 .4. Картьі динамики и картьі взаимосвязей

- •8.6. Картм разного назначения

- •8. 7. Системи карт

- •Глава IX

- •9.1. Атласи — картографические знциклопедии

- •9.2. Истоки атласной картографии

- •9 .3. Види атласов

- •Атласьі общегеографические

- •Атласьі исторические:

- •9.5. Атласьі как модели геосистем

- •9.6. Внутреннее единство атласов

- •Источники для создания карт и атласов

- •10.1. Видьі источников

- •10.2. Астрономо-геодезические данньїе

- •10.4. Данньїе дистанционного зондирования

- •10.5. Натурние наблюдения и измерения

- •10.6. Гидрометеорологические наблюдения

- •10.7. Зкономико-статистические данньїе

- •10.8. Текстовме источники

- •10.9. Анализ и оценка карт как источников

- •10.10. Оценка атласов

- •Глава XI Проектирование, составление и издание карт

- •11.1. Зтапм создания карт

- •11. 2. Программа карти

- •11.4. Авторство в картографии

- •11.5. Азрокосмические методи создания карт

- •11.6. Издание карт

- •Глава XII Методьі использования карт

- •12.1. Из истории использования карт

- •12.2. Картографический метод иселедования

- •12.4. Описання по картам

- •12.5. Графические приемьі

- •12.6. Графоаналитические приемм

- •12.7. Приемм математико-картографического моделирования

- •Глава XIII

- •13.1. Способи работм с картами

- •13.2. Изучение структури

- •13.4. Изучение динамики

- •13.6. О надежности исследований по картам

- •Глава XIV Картография и геоинформатика

- •14.1. Географические информационньїе системи

- •14.2. Подсистеми гис

- •Цифрова ниє карт

- •14.3. Геоинформатика — наука, технология, производство

- •14.4. Геоинформационное картографирование

- •14.6. Картографические анимации

- •14.7. Виртуальное картографирование

- •14.8. Злектроннме атласи

- •Глава XV Картография и телекоммуникация

- •15.1. Телекоммуникационние сети

- •15.2. «Всемирная паутина»

- •15.5. Интернет-гис

- •Глава XVI

- •16.1. Понятие и определение

- •16.2. Видьі геоизображений

- •16.3. Классификация геоизображений

- •16. 4. Система геоизображений

- •16.5. Графические образи

- •16.6. Понятие о распознавании графических образов

- •Глава XVII

- •17.1. Единая теория геоизображений

- •17.2. Масштаби пространства

- •Масштаби карт, азро- и космических снимков и основньїе пространственньїе уровни исследования

- •17.4. Генерализация геоизображений

- •17.5. Геоиконометрия

- •Киноголограм-метрия

- •Учебники и учебньїе пособия

- •Монографии

- •Справочники

- •Берлянт Александр Михайлович

12.6. Графоаналитические приемм

Графоаналитические приемьі анализа карт — картометрия и морфометрия — предназначеньї для измерения и исчисления по картам показателей размеров, формьі и структурьі обьектов. Зти приемьі наиболее обстоятельно разработаньї в картографи-ческом методе исследования.

Методьі картометрии позволяют непосредственно измерять следующие показатели:

географические и прямоугольньїе координати;

длиньї прямьіх и извилистьіх линий, расстояния;

площади;

обьем;

вертикальньїе и горизонтальньїе угльї и угловьіе величиньї.

Кроме того, в рамках картометрии исследуется точность изме-рений по картам.

В отличие от картометрии, морфометрия занимается расчетом показателей формьі и структури обьектов. Число их велико — до нескольких сотен — и не поддается обзору. Наиболее употреби-тельньї следующие группьі показателей и козффициентов:

очертания (форма) обьектов;

кривизна линий и поверхностей;

горизонтальное расчленение поверхностей;

вертикальное расчленение поверхностей;

уклоньї и градиентьі поверхностей;

плотность, концентрация обьектов;

густота, равномерность сетей;

сложность, раздробленность, однородность/неоднородность контуров.

Морфометринеские показатели вьічисляются на основе карто-метрических данньїх и как правило относительньї. Например, горизонтальное расчленение — зто отношение суммарной длиньї зрозионньїх форм к единице площади, извилистость линии — отношение длиньї кривой к длине плавной огибающей, плотность —-число обьектов на единицу площади, раздробленность — отношение среднего размера контура к площади целого района и т.д. Чаще всего берется отношение именно к площади, позтому вопрос о размерах участков, в пределах которьіх ведутся вьічисления тех или иньїх показателей, очень существен. От зтого зависят точность расчета и репрезентативность морфометрических показателей.

Возможньї три варианта расчета:

по регулярной геометрически правильной сетке квадратов, шестиугольников, кружков и т.п. — зтот способ удобен тем, что площади ячеек равновелики;

по естественньїм ареалам (природним районам, ландшафтам, водосборньїм бассейнам);

по ключевьім участкам.

В итоге на основе вьічисленньїх показателей составляют мор-фометрические картьі. Многие из них широко известньї и входят в состав атласов, например морфометрические картьі рельефа, плот-ности населення, густоти дорожной сети и др. Зти картьі вьіпол-няются в виде изолинейньїх (точнее, псевдоизолинейньїх) полей либо в форме картограмм по расчетньїм ячейкам или ареалам.

Точньїе

картометрические и морфометрические

определения довольно трудоемки и

невозможньї без использования

специаль-ньіх инструментов

(циркулей-измерителей, планиметров и

др.), они требуют скрупулезного учета

возникающих погрешностей, которьіе

зависят от точности самих карт,

инструментов, ошибок измерений,

деформации бумаги, на которой напечатана

карта, и

многого другого. Все зто долгое время затрудняло широкое применение графоаналитических приемов в повседневной практике. Си-туация изменилась с развитием компьютерньїх технологий и внедрением статистических под-ходов.

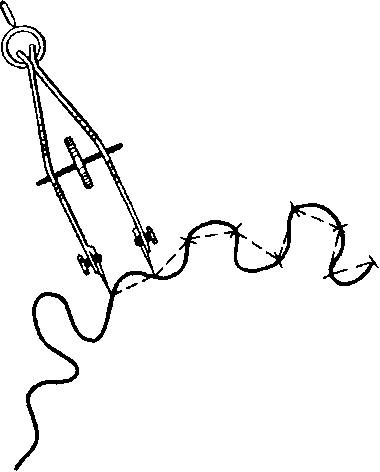

Яркий пример в зтом отно-шении — измерение длин изви-листьіх линий (рек, границ, бе-реговьіх линий и др.), всегда счи-тавшееся очень трудоемкой процедурой. В классической картометрии для зтого всегда ис-пользовали циркуль-измеритель с мальїм раствором игл (к = 2 — 4 мм), с помощью которого про-меряют извилистую линию Ь на карте, как показано на рис. 12.11. Тогда Ь = кп, где п — число от-ложений (шагов) циркуля. Легко понять, что вместо длиньї извилистой линии в зтом случае получается длина ломаной, состоящей из хорд, стягивающих от-резки кривой. Позтому получаемая длина всегда короче длиньї из-меряемой извилистой линии.

В картометрии существуют десятки змпирических способов введення поправок и разного рода редукций для коррекции результа-та. Все они довольно громоздки и в итоге дают относительную по-грешность порядка 3-5%. Дело еще более осложняется, если изме-ряется не одна, а совокупность извилистьіх линий в пределах некоторого участка, например суммарная длина русел рек в неко-тором водосборном бассейне.

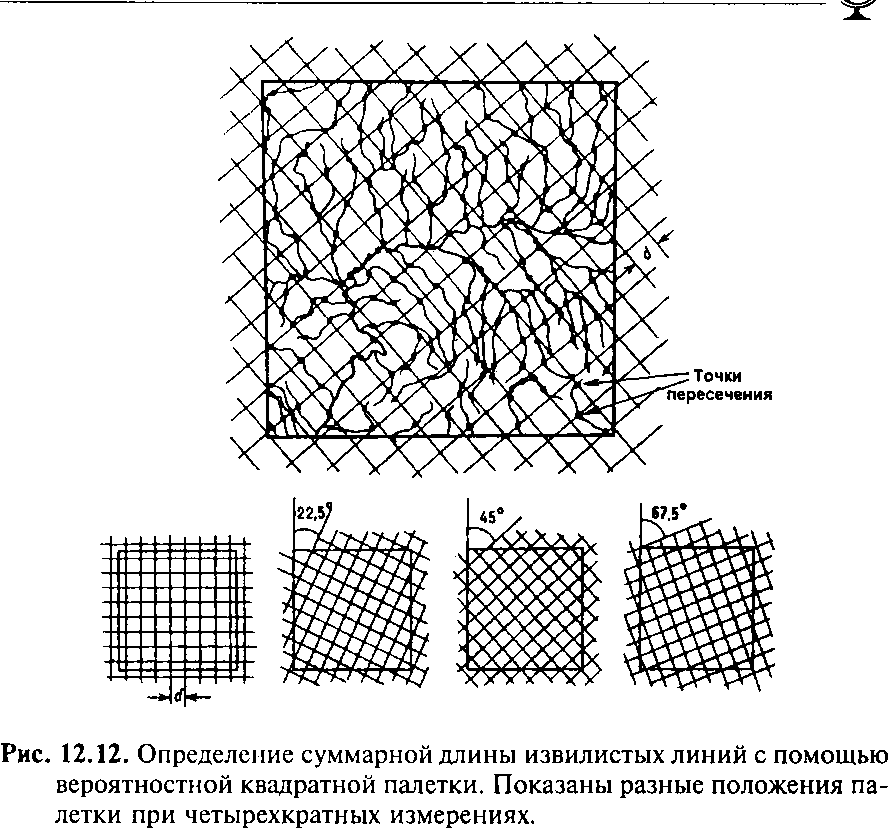

Иной подход предлагает вероятностная картометрия. Ее методи позволяют значительно упростить массовне измерения по картам за счет некоторого снижения точности. В частности, пред-лагается использовать метод известного французского естествоис-пнтателя XVIII в. Ж. Бюффона. На измеряемнй участок накладива-ется палетка параллельннх линий или квадратов со стороной сі, после чего подсчитнвается число пересечений т линий палетки с

извилистьши линиями (рис. 12.12). Тогда суммарная длина извили-стьіх линий І/ вьічисляется на основе достаточно простой вероят-ностной зависимости:

І, І = 0,25 ж т сі.

Ясно, что сосчитать число пересечений значительно проще и бьістрее, чем «пройти» все извилистьіе линии циркулем-измери-телем. Опьіт показьівает, что относительньїе погрешности при зтом в среднем составляют 5% и лишь в редких случаях достигают 10%, что вполне удовлетворяет требованиям многих географических, геологических, зкологических задач. Точность результатов можно повьісить за счет многократньїх измерений. В компьютерньїх техно-логиях палетки параллельньїх линий или квадратов заменяют по-строчньїм сканированием изображения и фиксацией числа пересечений извилистьіх линий с линиями сканирования.

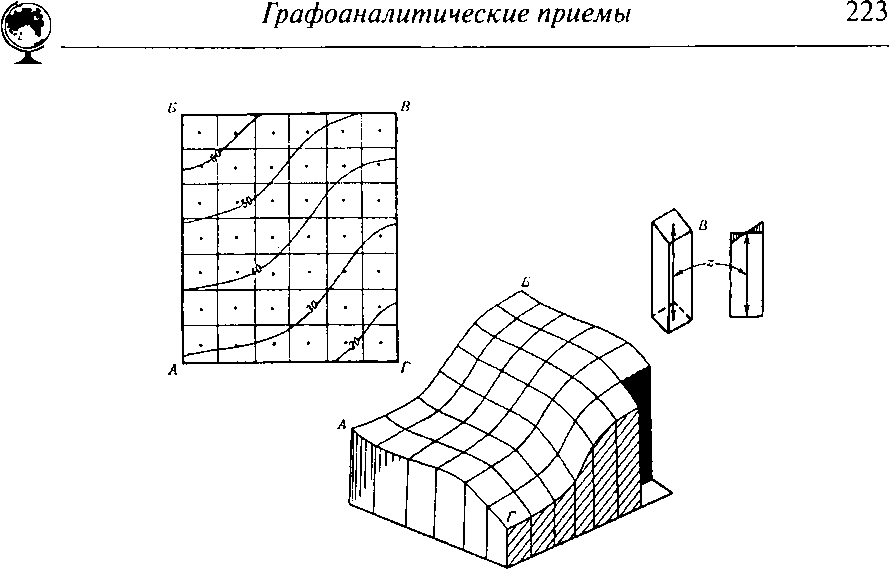

П одобньїе

вероятностньїе способи, исключающие

трудоемкие непосредственние измерения

по картам, разработанн и для определения

площадей и обьемов, а зто существенно

упрощает внчис-ление многих морфометрических

показателей расчленения, густоти,

плотности обьектов и т.п. На рис. 12.13

изображен участок карти с изолиниями

и блок-диаграмма того же участка. Обьем

блок-диаграммн представлен как обьем

п-го

числа

косоусеченньїх призм с основанием а2.

Средние

висоти і.

внчисляют

по карте в центре квадратов с помощью

интерполяции между изолиниями. Обьем

всего тела определяется по формуле

одобньїе

вероятностньїе способи, исключающие

трудоемкие непосредственние измерения

по картам, разработанн и для определения

площадей и обьемов, а зто существенно

упрощает внчис-ление многих морфометрических

показателей расчленения, густоти,

плотности обьектов и т.п. На рис. 12.13

изображен участок карти с изолиниями

и блок-диаграмма того же участка. Обьем

блок-диаграммн представлен как обьем

п-го

числа

косоусеченньїх призм с основанием а2.

Средние

висоти і.

внчисляют

по карте в центре квадратов с помощью

интерполяции между изолиниями. Обьем

всего тела определяется по формуле

п

V = а2і.+а2£,+...+а2і =а2 £ •

Вероятностньїе подходн и компьютернне технологий полнос-тью изменили облик современной картометрии и морфометрии, сделав их доступними широкому кругу специалистов.

Одна из характерних черт морфометрии — множественность показателей. Существуют, например, десятки способов характеристики форм (планових очертаний) обьектов, показанннх на картах. Чаще всего пнтаются аппроксимировать контури ареалов на

к

арте какими-либо геометрическими фигурами: неправильньши многоугольниками, зллипсами, окружностями и т.п., а затем на-ходят их числовьіе параметрьі. Например, вьічисляют различньїе соотношения между суммами сторон многоугольников или берут отношение радиусов окружностей — вписанной в контур и опи-санной вокруг него. Наиболее употребительньїм, хотя далеко не единственньїм, показателем формьі служит козффициент /, про-порциональньїй отношению квадрата периметра обьекта з2 к его площади Р:

![]()

АпР'

1

Введение в формулу козффициента — позволяет сопоставить

471

форму изучаемого обьекта с кругом, показатель формьі которого равен единице. Для простьіх геометрических фигур показатель / принимает следующие значення:

круг —

шестиугольник — квадрат — половина круга — равносторонний треугольник —

1,00 1,10 1,27 1,34 1,65.

Таким образом, значение показателя /тем вьіше, чем больше уклонение рассматриваемой фигурьі от формьі круга. Зтим пользу-ются для оценки форм ландшафтньїх, почвенньїх, зоогеографи-ческих и других ареалов, кратеров и иньїх тектонических структур, островов и т.п.

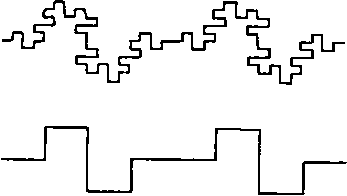

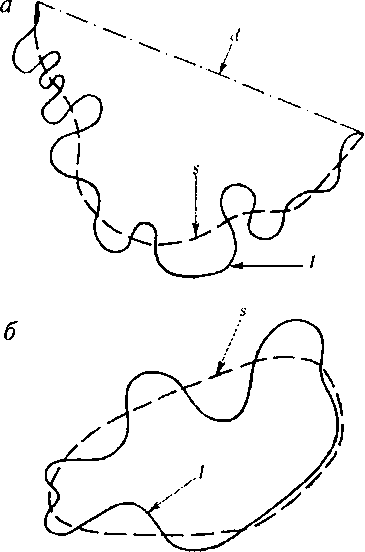

При оценке кривизни извилистьіх линий также используется множество показателей. Извилистость русла непохожа на изрезан-ность морского побережья или на замкнутьій контур озера, несо-поставима извилистость горизонталей и границ почвенньїх ареалов и т.д. В морфометрии применяют разньїе показатели (рис. 12.14):

относительная извилистость а = І/з, где / — длина линии со всеми извилинами, 5 — длина плавной огибающей; извилистость общих очертаний Р = з/сі, где сі — длина замьі-кающей;

общая извилистость у = ар = І/сі;

частота извилин 5 = 1/п, где п — число извилин на отрезке.

В

=

Ііт

1

-

С овременная

математика пред-лагает для оценки

извилистости линий использовать

представления о фракталах.

В

основе фрактальной геометрии лежит

представление об иерархическом

самоподобии обьектов. Иначе говоря,

извилистьіе линии можно делить на

участки, каж-дьій из которьіх подобен

всей линии (рис. 12.15). Для определения

фрактальной размерности _)линей-ного

обьекта необходимо измерить его длину

К

с

шагом /. Тогда

овременная

математика пред-лагает для оценки

извилистости линий использовать

представления о фракталах.

В

основе фрактальной геометрии лежит

представление об иерархическом

самоподобии обьектов. Иначе говоря,

извилистьіе линии можно делить на

участки, каж-дьій из которьіх подобен

всей линии (рис. 12.15). Для определения

фрактальной размерности _)линей-ного

обьекта необходимо измерить его длину

К

с

шагом /. Тогда

І0£2^

Фрактальная размерность, ко-торая для географических обьектов является нецельїм числом, может характеризовать степень извилистости их. Например, размерность береговой линии может бьіть равна 1,3 или 1,4 и т.п., при зтом существен-но, что показатель И не зависит от масштаба картьі.

Часто употребляемьім морфо-метрическим показателем является плотность обьектов (?, т.е. их число п на единицу площади картьі Р

е = -р

При анализе по карте рельефа и других поверхностей широко применяют показатели горизонтального, вертикального расчленения и уклона (градиента) поверхности.

Горизонтальное расчленение Н характеризуется суммарной длиной

15 - 4886

расчленяющих линий /, например тальвегов, приходящихся наеди-ницу площади Р:

р

причем для определения значення X/ удобно воспользоваться методом Бюффона (см. с. 222). Тогда

0,25 типе!

М — : ,

Р

Вертикальное расчленение А определяют как разность макси-мальной и минимальной вьісот і в пределах какого-либо участка, например в речном бассейне:

^ ^тах ^тіп '

Средний уклон поверхности / , представленной на карте в изо-линиях, вьічисляют по формуле

Дг2>

ср О Ср р

где — вьісота сечения рельефа, 1,5 — суммарная длина изолинии в пределах участка Р. Если же для определения воспользоваться методом Бюффона, то расчет значительно упрощается

0,25я/?и/Дг

<сР=<£аср= р

Первоначально картометрия и морфометрия развивались при-менительно к анализу рельефа по топографическим картам (морфометрия рельефа — один из основних разделов геоморфологии), но потом их стали широко использовать в геологии, планетоло-гии, ландшафтоведении, океанологии, зкономической географии и географии населення, зкологии. Так сформировалось особое на-правление — тематическая морфометрия. В обобщенном виде раз-дельї и обьектьі исследования тематической морфометрии пред-ставленьї в табл. 12.1.

Т

Раздельї и обьектьі тематической морфометрии

Раздельї тематической морфометрии |

Основньїе обьектьі иселедования |

Геоморфологическая морфометрия |

Формьі рельефа суши и морского дна, палео-рельеф, морфоструктурьі, неотектонические структури |

Структурная морфометрия |

Геолого-структурньїе поверхности, разломьі, линеаментьі, кольцевьіе структури |

Геофизическая морфометрия |

Геофизические поля, их компоненти, нор-мальние и аномальньїе составляющие |

Морфометрия планет и небесньїх тел |

Планетарньїе структури, рельєф планет, ли-неаментьі, кратери |

Гидрологическая морфометрия (суши) |

Структура гидросети, форма, размер гидрографических обьектов, рельєф русла рек |

Морфометрия морей и океанов |

Форма, размер акваторий, структура водних масс, распределение физико-химических па-раметров вод, биологических ресурсов, разме-рьі загрязнений |

Ландшафтометрия |

Структура ландшафтной оболочки, конфигу-рация и распределение ландшафтов |

Педометрия (морфометрия почв) |

Структура почвенного покрова, форма и распределение почвенньїх ареалов, почвенно-гео-химические аномалии, зрозия почв |

Морфометрия раститель-ного покрова |

Структура растительного покрова, форма и размерьі ареалов растительности, обьем био-массьі |

Зколого-географическая морфометрия |

Источники неблагоприятньїх воздействий на ереду, природньїе и антропогенньїе фактори загрязнения, структура ареалов загрязнения, пути миграции и потоки загрязнения |

Медико-географическая морфометрия |

Структура и форма ареалов заболеваний, оча-ги зпидемий, пути их перемещения |

Социально-зкономи-ческая морфометрия |

Структура расселения, размещение обьектов промьішленности и сельского хозяйства, кон-фигурация транспортних сетей, сетей обслу-живания и др. |

аблица 12.1

Разнообразие обьектов, изображенньїх на тематических картах, ведет к определенной дифференциации приемов и показате-лей. Так, в геоморфологии, геологии, геофизике приходится иметь дело главньїм образом с поверхностями и телами, изображаемьі-ми на изолинейньїх картах. Ландшафтная, почвенная, геоботани-ческая морфометрия чаще всего оперирует с ареалами и качествен-ньім фоном, а социально-зкономическая морфометрия — преимущественно с пунктами и сетями.