- •1.1. Термин и определение

- •1.2. Злементм картьі

- •1.3. Свойства картм

- •1.4. Принципи классификации карт

- •1.5. Классификация карт по масштабу и пространственному охвату

- •1.6. Классификация карт по додержанню

- •Карти зоогеографическне

- •Картьі медико-географические

- •Картьі общие физико-географические

- •Картьі навигационньїе

- •Карти кадастровие

- •1.7. Другие картографические произведения

- •Глава II

- •2.1. Определение

- •2.2. Теоретические концепции в картографии

- •2.3. Структура картографии

- •2.4. Исторический процесе в картографии

- •Развитие картосоставительских методов и технологий издания карт

- •2.5. Географическая картография

- •2.6. Картография в системе наук

- •2.7. Взаимодействие картографии и геоинформатики

- •2.8. Связи картографии с искусством

- •Глава III

- •3.2. Масштаби карт

- •Масштаби общегеографических карт

- •3.4. Классификация проекции по характеру искажений

- •3.5. Классификация проекции по виду нормальной картографической сетки

- •3.6. Вьібор проекций

- •3.7. Распознавание проекции

- •3.8. Координатнме сетки

- •Зло. Комионовка

- •Глава IV Картографические способи изображения

- •4.1. Картографическая семиотика

- •4.2. Язьік картьі

- •4.4. Графические переменньїе

- •4.5. Значки

- •4 Нефти Серьі

- •4.6. Линейньїе знаки

- •4.7. Изолинии

- •4.8. Псевдоизолинии

- •4.9. Качественньїй фон

- •4.10. Количественньїй фон

- •4. 11. Локализованньїе диаграммьі

- •4.12. Точечньїй способ

- •4.13. Ареальї

- •4.14. Знаки движения

- •4.15. Картодиаграммьі

- •4.16. Картограммм

- •4.17. Шкальї условньїх знаков

- •4.18. Динамические знаки

- •Глава V

- •5.1. Общие требования

- •5.2. Перспективніше изображения

- •5.3. Способи штрихов

- •5.4. Горизонтали

- •5.5. Гипсометрические шкальї

- •5.6. Условньїе обозначения рельефа

- •5.7. Светотеневая пластика

- •5 .8. Освещеннме горизонтали

- •5 .10. Вмсотнме отметки

- •5.11. Цифровьіе модели рельефа

- •Глава VI

- •6.1. Видьі надписей

- •6.2. Картографическая топонимика

- •6.3. Форми передачи йноязьічньїх названий

- •6.4. Нормализация географических найменований

- •6.5. Каталоги географических названий

- •6.6. Картографические шрифти

- •Сь окресіпносшлми

- •Пески тау кум нески Тау кум

- •Хребет хребет хребет г.Шат

- •6.7. Размещение надписей на картах

- •6.8. Указатели географических названий

- •Монбризон 18-19 ж-11

- •Глава VII

- •7.1. Сущность генерализации

- •7.2. Фактори генерализации

- •7.3. Видм генерализации

- •7.4. Геометрическая точность и содержательное подобие

- •7.6. Генерализация обьектов разной локализации

- •Глава VIII Типьі географических карт

- •8.1. Аналитические картьі

- •8.2. Комплексньїе картьі

- •8.3. Синтетические карти

- •8 .4. Картьі динамики и картьі взаимосвязей

- •8.6. Картм разного назначения

- •8. 7. Системи карт

- •Глава IX

- •9.1. Атласи — картографические знциклопедии

- •9.2. Истоки атласной картографии

- •9 .3. Види атласов

- •Атласьі общегеографические

- •Атласьі исторические:

- •9.5. Атласьі как модели геосистем

- •9.6. Внутреннее единство атласов

- •Источники для создания карт и атласов

- •10.1. Видьі источников

- •10.2. Астрономо-геодезические данньїе

- •10.4. Данньїе дистанционного зондирования

- •10.5. Натурние наблюдения и измерения

- •10.6. Гидрометеорологические наблюдения

- •10.7. Зкономико-статистические данньїе

- •10.8. Текстовме источники

- •10.9. Анализ и оценка карт как источников

- •10.10. Оценка атласов

- •Глава XI Проектирование, составление и издание карт

- •11.1. Зтапм создания карт

- •11. 2. Программа карти

- •11.4. Авторство в картографии

- •11.5. Азрокосмические методи создания карт

- •11.6. Издание карт

- •Глава XII Методьі использования карт

- •12.1. Из истории использования карт

- •12.2. Картографический метод иселедования

- •12.4. Описання по картам

- •12.5. Графические приемьі

- •12.6. Графоаналитические приемм

- •12.7. Приемм математико-картографического моделирования

- •Глава XIII

- •13.1. Способи работм с картами

- •13.2. Изучение структури

- •13.4. Изучение динамики

- •13.6. О надежности исследований по картам

- •Глава XIV Картография и геоинформатика

- •14.1. Географические информационньїе системи

- •14.2. Подсистеми гис

- •Цифрова ниє карт

- •14.3. Геоинформатика — наука, технология, производство

- •14.4. Геоинформационное картографирование

- •14.6. Картографические анимации

- •14.7. Виртуальное картографирование

- •14.8. Злектроннме атласи

- •Глава XV Картография и телекоммуникация

- •15.1. Телекоммуникационние сети

- •15.2. «Всемирная паутина»

- •15.5. Интернет-гис

- •Глава XVI

- •16.1. Понятие и определение

- •16.2. Видьі геоизображений

- •16.3. Классификация геоизображений

- •16. 4. Система геоизображений

- •16.5. Графические образи

- •16.6. Понятие о распознавании графических образов

- •Глава XVII

- •17.1. Единая теория геоизображений

- •17.2. Масштаби пространства

- •Масштаби карт, азро- и космических снимков и основньїе пространственньїе уровни исследования

- •17.4. Генерализация геоизображений

- •17.5. Геоиконометрия

- •Киноголограм-метрия

- •Учебники и учебньїе пособия

- •Монографии

- •Справочники

- •Берлянт Александр Михайлович

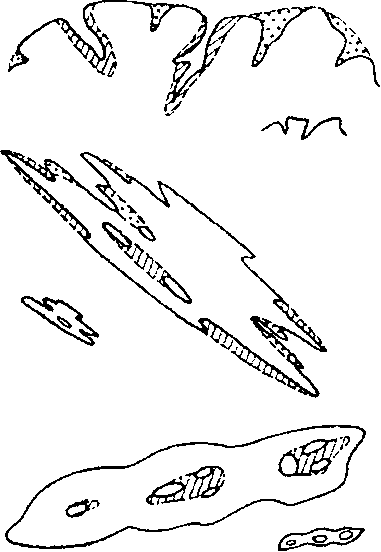

7.4. Геометрическая точность и содержательное подобие

Геометрическая точность картьі — зто степень соответствия положення обьектов на карте их действительному положенню на местности. Нарушение геометрической точности ведет к смещению обьектов, и координатьі их будут полученьї по карте с ошибкой.

Содержательное подобие (соответствие) означает, что на карте географически правильно переданьї взаимньїе соотношения обьектов, их характерньїе особенности и соподчиненность.

В ьіше

отмечалось, что одно из основних

противоречий процесса картографической

генерализации как раз и состоит в том,

что стрем-ление сохранить содержательную

верность (подобие) изображения часто

ведет к нарушению геомет-рической

точности. В ходе генерализации

происходят смещения кон-туров н линий

(рис. 7.6 и 7.7), ис-ключение или обьединение

неко-торьіх обьектов, утрирование

характерних деталей — все зто не

может не сказаться на геометрической

точности картографического

изображения. Известно, например, что

знак автостради имеет на карте ширину

около 0,6 мм, в масштабе 1:1 000 000 зто

составляет 600 м; таким образом,

геометрическая точность нарушает-ся

примерно в 100 раз. Ширина же-лезной

дороги, идущей параллель-но автостраде,

тоже резко преуве-личивается, и населенннй

пункт, расположенннй на зтих магистра-лях,

оказнвается сдвинут на много сотен

метров. Получается, что геометрическая

точность резко наруше-на, а содержательное'

соответствие сохранено.

ьіше

отмечалось, что одно из основних

противоречий процесса картографической

генерализации как раз и состоит в том,

что стрем-ление сохранить содержательную

верность (подобие) изображения часто

ведет к нарушению геомет-рической

точности. В ходе генерализации

происходят смещения кон-туров н линий

(рис. 7.6 и 7.7), ис-ключение или обьединение

неко-торьіх обьектов, утрирование

характерних деталей — все зто не

может не сказаться на геометрической

точности картографического

изображения. Известно, например, что

знак автостради имеет на карте ширину

около 0,6 мм, в масштабе 1:1 000 000 зто

составляет 600 м; таким образом,

геометрическая точность нарушает-ся

примерно в 100 раз. Ширина же-лезной

дороги, идущей параллель-но автостраде,

тоже резко преуве-личивается, и населенннй

пункт, расположенннй на зтих магистра-лях,

оказнвается сдвинут на много сотен

метров. Получается, что геометрическая

точность резко наруше-на, а содержательное'

соответствие сохранено.

При генерализации рельефа на картах средних и мелких масштабов при редком сечении рельефа инст-рукции допускают сдвиг отдельньїх горизонталей вверх или вниз по склону, «затяжку» их вверх по таль-вегам и т.п. Такие приемн рисовки правдоподобно передают морфоло-гию рельефа, но существенно на-рушают геометрическую точность.

Н а

мелкомасштабньїх гипсометрических

картах хорошо видньї типьі рельефа,

особенно четко проявляются макроформьі

земной поверхности, но зти картьі

малопригодньї для вьічисления

морфометри-ческих показателей, например

углов наклона местности.

а

мелкомасштабньїх гипсометрических

картах хорошо видньї типьі рельефа,

особенно четко проявляются макроформьі

земной поверхности, но зти картьі

малопригодньї для вьічисления

морфометри-ческих показателей, например

углов наклона местности.

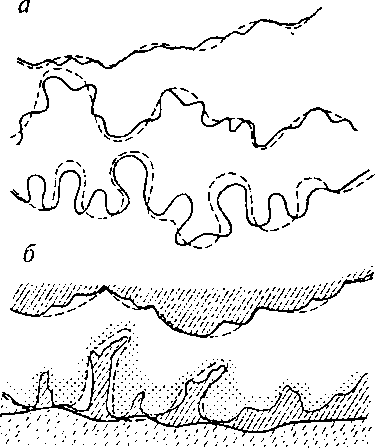

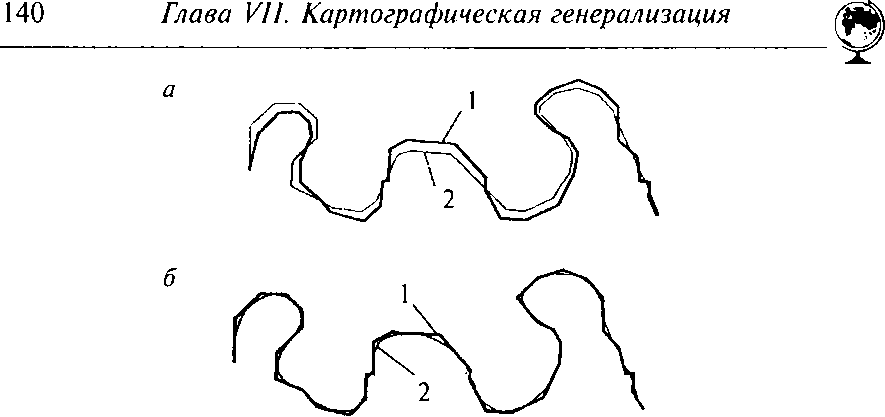

Еще более возрастают сдвиги, смещения и иньїе искажения при автоматической генерализации, когда обобщение проводят по не-которьім формальним алгоритмам. Иногда для зтого задают «шаг» осреднения извилистой линии или вьіполняют сглаживание посред-ством аппроксимации, т.е. приближения геометрически неправиль-ной линии (формьі) с помощью некоторой математической кривой (рис. 7.8). Генерализованная линия или контур нередко оказьіваются сдвинутьіми относительно их положення на исходной карте.

В целом можно сказать, что при генерализации геометрическая точность всегда нарушается ради сохранения содержательного подобия, иньїми словами, содержательное подобие имеет приори-тетное значение. При зтом следует помнить, что мелкомасштаб-ньіе географические картьі носят обзорньїй характер и не предназ-наченьї для точних измерений или снятия точних координат.

7.5- Географические принципи генерализации

С географических позиций генерализация рассматривается как процесе внделения на картах геосистем все более крупного ранга,

Географинеские принципи генерализации 141

![]()

их главньїх компонентов и взаимосвязей. Среди многообразия ус-ловий генерализации наиболее существенньї следующие:

научно обоснованное обобщение легендьі;

отображение генетических и морфологических особенностей обьектов и явлений;

учет внутренних и внешних взаимосвязей изображаемьіх обьектов, их иерархической соподчиненности;

оптимальньїй подбор знаков и изобразительньїх средств.

Самьій ответственньїй зтап, с которого начинается процесе генерализации всякой тематической картьі, — генерализация ле-гендьі. Зто подразумевает упрощение легендьі, обобщение таксо-номических категорий, исключение некоторьіх групп обьектов, сокращение количественньїх подразделений и шкал.

Географически правильньїй отбор и обобщение самого картог-рафического рисунка требуют пристального виймання к передаче морфологии и генезиса изображаемьіх обьектов. Картограф не мо-жет действовать механически, он должен понимать географическую сущность изображаемьіх явлений и процессов. При зтом использует-ся весь арсенал приемов генерализации, применяютея цензьі и нор-мьі отбора, вьіполняютея целесообразньїе смещения обьектов или их утрирование. Главное требование географически достоверной генерализации — научно обоснованньїй показ пространственной структури и взаимосвязей явлений. Нужно сохранить морфологический облик, вьіделить и даже подчеркнуть основньїе (инвариантньїе) зле-ментьі, характерньїе соотношения обьектов, нх соподчиненность.

Обобщение содержания проводитея не по отдельньїм злемен-там, а в целом по всему изображению. Невозможно представить, например, генерализацию речной сети отдельно от рельефа или обобщение дорожной сети в отрьіве от населенньїх пунктов. В основе согласованной генерализации лежит учет географических свя-зей между картографируемьіми обьектами. При генерализации обя-зательно учитьівают следующие видьі связей:

между однородньїми обьектами (например, необходим согласо-ванньїй отбор рек и озер, входящих в єдиную водную систему);

между обьектами разной природи или разньїми картографи-ческими слоями (рельєфом и гидрографией, дорожной се-тью и населенннми пунктами и т.п.);

между разньїми картами (следует, например, стремиться к єдиному уровню генерализации карт четвертичних отложе-

![]()

ний, почвенного покрова, растительности и ландшафтов од-ной территории).

Соблюдение зтих требований предполагает, прежде всего, со-гласование цензов и норм отбора, одинаковую детализацию качественньїх и количественньїх характеристик, единство подходов к обобщению контуров, а для разньїх карт — еще и взаимную увязку (одинаковую детальность) легенд. Последнее особенно существенно при генерализации серий карт и комплексних атласов.

На завершающих зтапах генерализации необходим продуманими вмбор оформительских приемов. Зто дает возможность подчеркнуть разнме изобразительнме планм, совместить отдельнме слои изображения, придать вмразительность особо значимим обьектам.