- •1.1. Термин и определение

- •1.2. Злементм картьі

- •1.3. Свойства картм

- •1.4. Принципи классификации карт

- •1.5. Классификация карт по масштабу и пространственному охвату

- •1.6. Классификация карт по додержанню

- •Карти зоогеографическне

- •Картьі медико-географические

- •Картьі общие физико-географические

- •Картьі навигационньїе

- •Карти кадастровие

- •1.7. Другие картографические произведения

- •Глава II

- •2.1. Определение

- •2.2. Теоретические концепции в картографии

- •2.3. Структура картографии

- •2.4. Исторический процесе в картографии

- •Развитие картосоставительских методов и технологий издания карт

- •2.5. Географическая картография

- •2.6. Картография в системе наук

- •2.7. Взаимодействие картографии и геоинформатики

- •2.8. Связи картографии с искусством

- •Глава III

- •3.2. Масштаби карт

- •Масштаби общегеографических карт

- •3.4. Классификация проекции по характеру искажений

- •3.5. Классификация проекции по виду нормальной картографической сетки

- •3.6. Вьібор проекций

- •3.7. Распознавание проекции

- •3.8. Координатнме сетки

- •Зло. Комионовка

- •Глава IV Картографические способи изображения

- •4.1. Картографическая семиотика

- •4.2. Язьік картьі

- •4.4. Графические переменньїе

- •4.5. Значки

- •4 Нефти Серьі

- •4.6. Линейньїе знаки

- •4.7. Изолинии

- •4.8. Псевдоизолинии

- •4.9. Качественньїй фон

- •4.10. Количественньїй фон

- •4. 11. Локализованньїе диаграммьі

- •4.12. Точечньїй способ

- •4.13. Ареальї

- •4.14. Знаки движения

- •4.15. Картодиаграммьі

- •4.16. Картограммм

- •4.17. Шкальї условньїх знаков

- •4.18. Динамические знаки

- •Глава V

- •5.1. Общие требования

- •5.2. Перспективніше изображения

- •5.3. Способи штрихов

- •5.4. Горизонтали

- •5.5. Гипсометрические шкальї

- •5.6. Условньїе обозначения рельефа

- •5.7. Светотеневая пластика

- •5 .8. Освещеннме горизонтали

- •5 .10. Вмсотнме отметки

- •5.11. Цифровьіе модели рельефа

- •Глава VI

- •6.1. Видьі надписей

- •6.2. Картографическая топонимика

- •6.3. Форми передачи йноязьічньїх названий

- •6.4. Нормализация географических найменований

- •6.5. Каталоги географических названий

- •6.6. Картографические шрифти

- •Сь окресіпносшлми

- •Пески тау кум нески Тау кум

- •Хребет хребет хребет г.Шат

- •6.7. Размещение надписей на картах

- •6.8. Указатели географических названий

- •Монбризон 18-19 ж-11

- •Глава VII

- •7.1. Сущность генерализации

- •7.2. Фактори генерализации

- •7.3. Видм генерализации

- •7.4. Геометрическая точность и содержательное подобие

- •7.6. Генерализация обьектов разной локализации

- •Глава VIII Типьі географических карт

- •8.1. Аналитические картьі

- •8.2. Комплексньїе картьі

- •8.3. Синтетические карти

- •8 .4. Картьі динамики и картьі взаимосвязей

- •8.6. Картм разного назначения

- •8. 7. Системи карт

- •Глава IX

- •9.1. Атласи — картографические знциклопедии

- •9.2. Истоки атласной картографии

- •9 .3. Види атласов

- •Атласьі общегеографические

- •Атласьі исторические:

- •9.5. Атласьі как модели геосистем

- •9.6. Внутреннее единство атласов

- •Источники для создания карт и атласов

- •10.1. Видьі источников

- •10.2. Астрономо-геодезические данньїе

- •10.4. Данньїе дистанционного зондирования

- •10.5. Натурние наблюдения и измерения

- •10.6. Гидрометеорологические наблюдения

- •10.7. Зкономико-статистические данньїе

- •10.8. Текстовме источники

- •10.9. Анализ и оценка карт как источников

- •10.10. Оценка атласов

- •Глава XI Проектирование, составление и издание карт

- •11.1. Зтапм создания карт

- •11. 2. Программа карти

- •11.4. Авторство в картографии

- •11.5. Азрокосмические методи создания карт

- •11.6. Издание карт

- •Глава XII Методьі использования карт

- •12.1. Из истории использования карт

- •12.2. Картографический метод иселедования

- •12.4. Описання по картам

- •12.5. Графические приемьі

- •12.6. Графоаналитические приемм

- •12.7. Приемм математико-картографического моделирования

- •Глава XIII

- •13.1. Способи работм с картами

- •13.2. Изучение структури

- •13.4. Изучение динамики

- •13.6. О надежности исследований по картам

- •Глава XIV Картография и геоинформатика

- •14.1. Географические информационньїе системи

- •14.2. Подсистеми гис

- •Цифрова ниє карт

- •14.3. Геоинформатика — наука, технология, производство

- •14.4. Геоинформационное картографирование

- •14.6. Картографические анимации

- •14.7. Виртуальное картографирование

- •14.8. Злектроннме атласи

- •Глава XV Картография и телекоммуникация

- •15.1. Телекоммуникационние сети

- •15.2. «Всемирная паутина»

- •15.5. Интернет-гис

- •Глава XVI

- •16.1. Понятие и определение

- •16.2. Видьі геоизображений

- •16.3. Классификация геоизображений

- •16. 4. Система геоизображений

- •16.5. Графические образи

- •16.6. Понятие о распознавании графических образов

- •Глава XVII

- •17.1. Единая теория геоизображений

- •17.2. Масштаби пространства

- •Масштаби карт, азро- и космических снимков и основньїе пространственньїе уровни исследования

- •17.4. Генерализация геоизображений

- •17.5. Геоиконометрия

- •Киноголограм-метрия

- •Учебники и учебньїе пособия

- •Монографии

- •Справочники

- •Берлянт Александр Михайлович

А. М. Берлянт

КАРТОГРАФИЯ

А. М Берлянт

КАРТОГРАФИЯ

Допущено Министерством образования Российской Федерсщии в качестве учебника для студентов вьісших учебньїх заведений, обучающихся по географическим и жологическим специальностям

^

АСПЕНТ ПРЕСЕ

Москва 2002

УДК 528 ББК 26.17 Б49

Федеральная программа книгоиздания России

Рецензенти:

Кафедра картографии и геоинформатики географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Доктор географических наук, профессор Г. Д. Курошев

Доктор географических наук, профессор В. И. Стурман

Берлянт А. М.

Б49 Картография: Учебник для вузов. — М.: Аспект Пресе, 2002.- 336 с.

I5ВN 5-7567-0142-7

В книге даетея современная трактовка картографии как науки и тех-ники с учетом новьіх достижений в области компьютеризации. Рассмотре-ньі сущность и свойства карт как моделей, их математическая основа, способи изображения, вопросьі генерал изации, классификации карт и атла-сов. Особое место отведено картографическому методу иселедования — одному из основних ередств географического познания мира. Дано пред-ставление о новьіх, но уже достаточно утвердившихся в науке и практике геоинформационньїх подходах, взаимодействии картографии и телеком-муникации, о началах геоиконики.

Учебник предназначен для студентов географических, зколого-гео-графических, гидрометеорологических специальностей университетов. Он может бьіть пособием и для вводного курса, читаемого студентам-картографам, а также для магистров, аспирантов и специалистов в других науках о Земле и смежньїх с ними социально-зкономических науках, которьіе пользуютея в своей работе географическими картами и атласами.

УДК 528 ББК 26.17

I8ВN 5-7567-0142-7 © Берлянт А. М, 2001, 2002

Все учебники издательства «Аспект Пресе» на сайте ^іу. а$рес(рге$5. ПІ

Предисловие

Картография — один из основньїх курсов в университетской подготовке студентов-географов. Он форміїрует картографическое мировоззрение будущих специалистов и сообщает им знання о способах отражения о кружаю ще го мира, пространственном ана-лизе и моделировании, дает основьі работьі с географическими картами, атласами и другими картографическими произведения-ми, знакомит с перспективами развития картографической науки и производства.

При написаний учебника автор руководствовался принципами и подходами университетской школьї географической картографии, ориентируясь, прежде всего, на классические учебники про-фессора К. А. Салищева, которьіе многие годьі составляли базу гео-графо-картографического образования. Но с вьіхода последнего его учебника по картографии минуло двадцать лет.

В последние десятилетия стремительньїй прогресе картографии и смежньїх с нею дисциплин привел к появленню новьіх методов, технологий, направлений картографирования и к созданию новьіх типов картографических произведений. Сегодня картографию трудно представить без тесного взаимодействия с азрокосмическим зон-дированием, геоинформатикой и телекоммуникацией. Злектрон-ньіе картьі и атласьі, анимации, трехмерньїе картографические модели и другие геоизображения стали привьічньїми ередствами иселедования для географов, геологов, зкологов и других специалистов в науках о Земле и смежньїх социально-зкономических от-раслях знания.

Содержание и структура учебника соответствуют программе курса «Картография» для студентов географических факультетов университетов. Представленьї традиционньїе темьі, касающиеся сущности карт, их математической основьі, способов картографи-ческого изображения, генерализации, классификаций карт и ат-ласов. Особое место отведено картографическому методу иселедования, поскольку он являетея «сквозньїм» в географии, а карта

бьіла и остается одним из основньїх средств познания мира. Дано представление о некоторьіх новьіх, но уже достаточно утвердившихся в науке геоинформационньїх подходах, о началах геоико-ники. Учебник может бьіть пособием и для вводного курса, читае-мого студентам-картографам.

Автор стремился к тому, чтобьі главьі и раздельї учебника бьіли максимально структурированьї, компактньї, удобньї для восприя-тия, а материал в них бьіл генерализован и снабжен справочньїм аішаратом. Учебник не должен бьіть похож на монографию, іде присутствуют пространньїе рассуждения, а скорее — на справоч-ник, позволяющий бьістро найти сведения по интересующему воп-росу.

Изучение предмета и обретение картографической культурьі обязательно предполагают широкое использование отечественньїх и зарубежньїх общегеографических и тематических карт, комплексних атласов, а также знакомство с компьютерньїми картографи-ческими программами и дополнительной научной литературой в ходе лабораторньїх практикумов и самостоятельной работьі.

Зтот учебник написан на основе многолетнего опьіта препо-давания картографии на географическом факультете Московско-го государственного университета им. М. В. Ломоносова. Автор ис-кренне благодарит всех сотрудников и преподавателей кафедрьі картографии и геоинформатики, принявших участие в обсужде-нии рукописи, и декана географического факультета, члена-кор-респондента РАН, профессора Н. С. Касимова за поддержку пуб-ликации учебника.

Глава І

Карта

1.1. Термин и определение

Термин «карта» появился в средние века, в зпоху Возрожде-ния, до зтого употреблялись слова «їаЬиІа» и «сіезсгірііопіз» (изоб-ражение). Зтот термин происходит от латинского «сЬагіа» (лист, бумага), производного от греческого %артг|^ (хартес — бумага из папируса).

В России изначально карта називалась «чертежом», что означало изображение местности чертами, черчением, и лишь в зпоху Петра І появился сперва термин «ландкартьі», а потом — «картьі». Интересно, что в Толковом словаре В. Даля (1881) карта опреде-ляется именно как «чертеж какой-либо части земли, моря, тверди небесной».

Сейчас слово «карта» используется во многих язьїках мира. Во французском — сагіе, немецком — Кагїе, итальянском и порту-гальском — сагіа, голландском — каагі, шведском — кагіа, датс-ком — когі, греческом — %артг|£, турецком — кагііа. Но не менее распространен термин, производньїй от латинского слова «тарра», что означало кусок полотна: в английском язьіке — тар, испанс-ком — тара, польском, чешском, словацком — тара. В некоторьіх язьїках применяют оба термина, например, в английском терми-ном «сИаП» обозначают морские и азронавигационньїе картьі, в испанском слово «сагіа» используют для планов, морских и астро-момических карт. Есть и чисто национальньїе названия картьі: по-японски — Ній, по-венгерски — іегкер (буквально — изображение территории), по-литовски — іетеїаріз (лист Земли).

Международньїй Многоязьічньїй словарь технических тер-минов картографии (1973) дает следующее определение картьі: уменьшенное, обобщенное изображение поверхности Земли, других пебесньіх тел или небесной сфери, построенное по математинес-кому закону на плоскости и показьівающее посредством условньїх

знаков размещение и свойства обьектов, связанньїх с зтими повер-хностями.

Отечественньїе государственньїе стандартьі, знциклопедичес-кие издания, справочники и учебники по картографии содержат несколько иньїе трактовки, хотя часто они отличаются лишь ре-дакционно, акцентируя внимание на тех или иньїх свойствах кар-тографического изображения. По мере появления новьіх видов карт, например злектронньїх изображений на зкранах компьютеров, предпринимаются попьітки изменить прежние дефиниции с уче-том новьіх свойств и особенностей карт.

Наиболее общее и традиционное определение таково:

Карта — зто математически определенное, уменьшенное, ге-нерализованное изображение поверхности Земли, другого небесного тела или космического пространства, показьівающее рас-положенньїе или спроецированньїе на них об-ьектьі в принятой системе условньїх знаков.

1.2. Злементм картьі

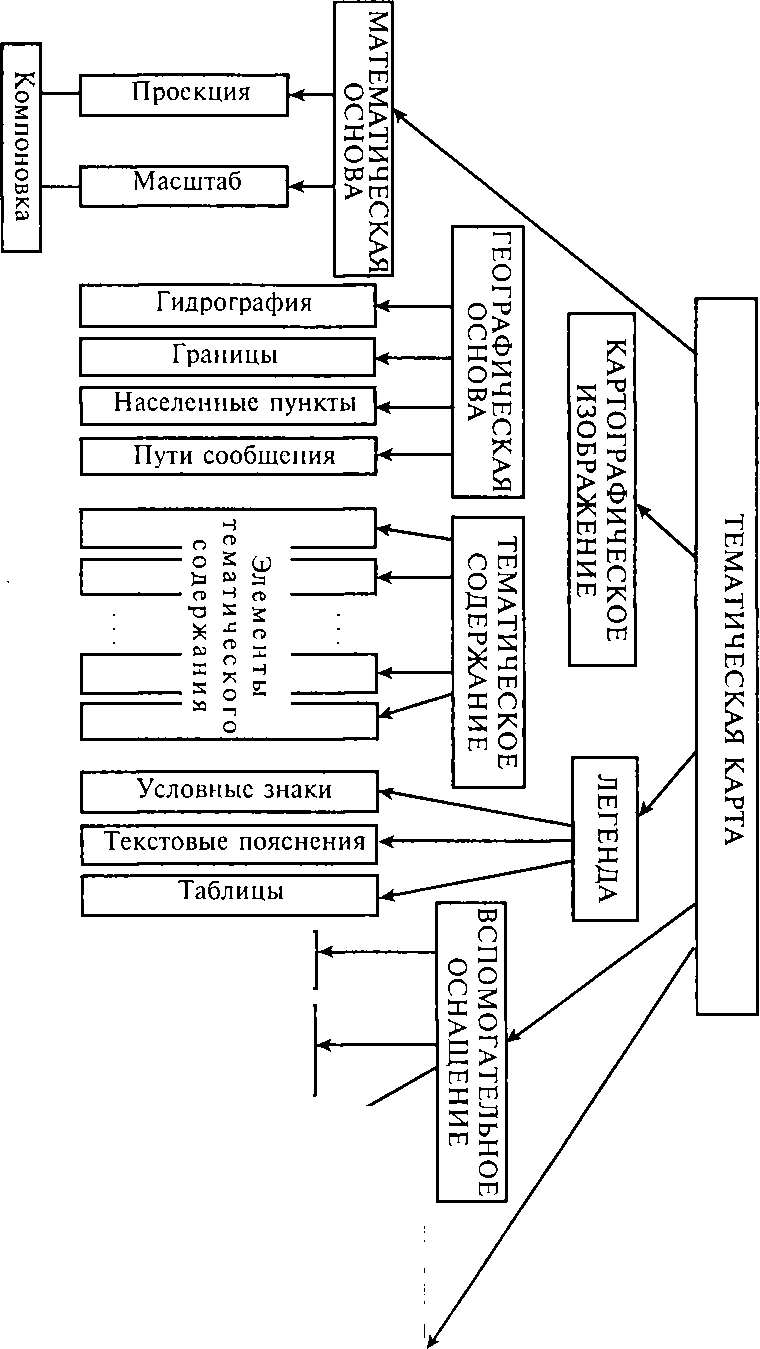

Злементьі карти — зто ее составньїе части, включающие само картографическое изображение, легенду и зарамочное оформле-ние (рис. 1.1).

Основной злемент — картографическое изображение, т.е. со-держание картьі, совокупность сведений об обьектах и явлениях, их размещении, свойствах, взаимосвязях, динамике. Общегеогра-фические картьі имеют следующее содержание: населенньїе пунк-тьі, социально-зкономические и культурньїе обьектьі, пути сооб-щения и линии связи, рельєф, гидрографию, растительность и грунтьі, политико-административньїе границьі.

На тематических и специальньїх картах различают две составньїе части картографического изображения. Во-первьіх, зто гео-графическая основа, т.е. общегеографическая часть содержания, которая служит для нанесения и привязки злементов тематичес-кого или специального содержания, а также для ориентировки по карте. Во-вторьіх, тематическое или специальное содержание (например, геологическое строение территории или навигационная обстановка).

Важнейший злемент всякой картьі — легенда, т.е. система ис-пользованньїх на ней условньїх обозначений и текстовьіх поясне-

С Схема изучениости, использоваиньїе материальї Картометрические графи ки  правочньїе

данньїе

правочньїе

данньїе

|

|

|

|

ДОПОЛИ ДА |

|

|

|

|

Картьі-врезки |

<— |

|

|

|

|

Диаграммьі, графики, профили |

<- |

ІТЕЛІ НЬІЕ |

Тскстовьіс и цифровьіе данньїе |

|

зНЬІЕ |

ний к ним. Для топографических карт составленьї специальньїе таблицьі условньїх знаков. Они стандартизированьї и обязательньї к применению на всех картах соответствующего масштаба. На боль-шинстве тематических карт обозначения не унифицированьї, по-зтому легенду размещают на самом листе картьі. Она содержит разьяснения, истолкование знаков, отражает логическую основу и иерархическую соподчиненность картофафируемьіх явлений. Пос-ледовательность обозначений, их взаимное соподчинение в леген-де, подбор цветовой гаммьі, штрихових злементов и шрифтов — все зто подчинено логике классификации изображаемого обьекта или процесса. На сложньїх картах для повьішения информативнос-ти легендьі ее иногда представляют в табличной (матричной) форме. Тогда по строкам легендьі дается один показатель (например, ге-нетическая характеристика обьекта), а по столбцам — другой (например, морфологические особенности зтого обьекта).

Картографическое изображение строится на математической основе, злементами которой на карте являются координатньїе сет-ки, масштаб и геодезическая основа. На мелкомасштабньїх картах злементьі геодезической основьі не показьіваются. С математической основой тесно связана и компоновка карти, т.е. взаимное раз-мещение в пределах рамки самой изображаемой территории, на-звания картьі, легендьі, дополнительньїх карт и других данньїх.

Вспомогательное оснащение карти облегчает чтение и пользо-вание ею. Оно включает различньїе картометрические графики (например, на топографической карте помещают шкалу крутизньї для определения углов наклона склонов), схемьі изученности карто-графируемой территории и использованньїх материалов, разнооб-разньїе справочньїе сведения. К дополнительньїм данньш относят-ся картьі-врезки, фотографии, диаграммьі, графики, профили, текстовьіе и цифровьіе данньїе. Они не принадлежат непосредствен-но картографическому изображению или легенде, но тематически связаньї с содержанием картьі, дополняют и поясняют его.