- •11. События. Классификация событий (Глава 6).

- •12. Информация для восприятия событий. Примеры (Глава 6).

- •13. Информация для восприятия я (Глава 7).

- •14. Зрительные кинестезии. Информация для восприятия собственных движении.

- •Глава 8

- •Глава 13

- •Глава 10 Эксперименты с восприятием движения во внешнем мире и с восприятием собственных движений

Глава 10 Эксперименты с восприятием движения во внешнем мире и с восприятием собственных движений

Восприятие изменяющейся компоновки поверхностей

Гипотеза заключается в том, что восприятие событий зависит не от чего иного, как от возмущений структуры в объемлющем строе. События могут задаваться совершенно непохожими на них возмущениями структуры.

Эксперименты с кинетическим эффектом глубины или стереокинезом

(На мутном полупросвечивающем экране)

Смещение объекта, отбрасывающего ^

тень I __ __ — —

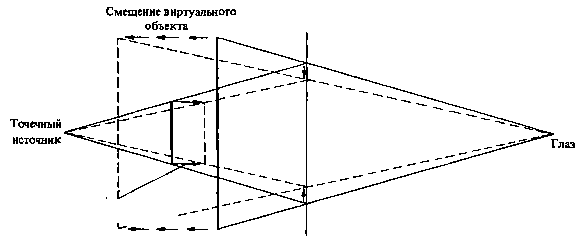

Рис. 10.1. УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ТЕНЕЙ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ ИЗУЧАЛИСЬ ВИДИМЫЕ УМЕНЬШЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ. С помощью этой диаграммы показано, как перемещение предмета, отбрасывающего тень, приводит к сжатию тени на экране, в результате чего глаз видит, как объект удаляется. (From J. J. Gibson. "Optical Motions and Transformations as Stimuli for Visual Perception". Psychological Review, 1957, 64, pp. 288—295. Copyright 1957 by American Psychological Association. Reprinted by permission.)

Кинетический эффект глубины Уоллаха получается в том случае, если на мутный полупросвечивающий экран спроецировать тень от проволочной фигуры, а наблюдателя посадить по другую сторону экрана. Без движения линии на экране выглядят плоскими, словно нарисованными. Но если проволочный объект начинает поворачиваться, то пространственное расположение проволок становится очевидным. Переход от плоской картинки к движущейся трехмерной проволочной фигуре весьма впечатляет.

Оптические преобразования связны сами по себе, и специальный процесс, делающий их связными в восприятии, не нужен; их нужно просто извлечь в процессе восприятия.

Эксперименты с постепенным увеличением или уменьшением

Первые результаты, убеждающие в непосредственности восприятия движения в глубину, получили У. Шифф и его соавторы в 1962 году (Schiff, Caviness, Gibson, 1962). Они использовали проектор с точечным источником для формирования теней на большом мутном полупросвечивающем экране размером 6x6 футов; точка наблюдения находилась рядом с экраном. Маленький темный силуэт в центре экрана можно было увеличить за несколько секунд до таких размеров, при которых он начинал заполнять весь экран. Наблюдателю при этом казалось, что неопределенный объект надвигается на него и останавливается у самого лица. Это переживание можно с полным правом назвать зрительным столкновением.

Когда объект в плотную приближается к глазам, увеличение зрительного телесного угла при его стремлении к пределу обычно протекает с ускорением. Ту часть процесса, в которой есть ускорение, Шифф и его соавторы назвали «лумингом» (Schiff, Caviness, Gibson, 1962). Он задает неминуемое столкновение, и неизбежность столкновения пропорциональна скорости увеличения. Шифф переделал установку, с помощью которой изучали луминг, так, чтобы ее можно было использовать для исследования поведения животных (Schiff, 1965)

Уклонение при не симметричном увеличении тени

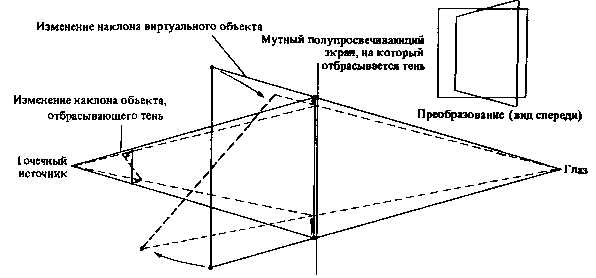

Эксперименты с преобразованиями подобия

На экран проецировались разные фигуры — фигуры правильной формы (квадрат) с регулярной текстурой (квадрат, состоящий из квадратов) и фигуры неправильной формы (с амебоподобными очертаниями) с нерегулярной текстурой (амебоподобные пятна, оформленные в группу, очертания которой напоминали клубни картофеля). Каждый из этих силуэтов претерпевал на экране периодические преобразования, по мере того как предмет, отбрасывающий тень, поворачивался вперед и назад на угол от 15 до 50 угловых градусов. Испытуемый должен был с помощью регулируемого транспортира указать величину того изменения наклона, который он воспринимал.

Все без исключения испытуемые воспринимали неизменную жесткую поверхность с изменяющимся наклоном. Разумеется, это нельзя было назвать объектом, скорее это была лишь одна из граней объекта (лист), однако ее очертания были определенными и не было даже намека на ее эластичность. Она просто поворачивалась вперед и назад. Сжатие и растяжение можно было увидеть на экране, но только в том случае, если специально обращать на это внимание, но сжималась и растягивалась на экране именно тень, а не лист. В этом отношении не было никаких различий между правильными и неправильными силуэтами. Угол изменения наклона можно было оценить очень точно, причем точность оценки для правильных паттернов была такой же, как для неправильных.

Рис. 10.2. УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ТЕНЕЙ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ ИЗУЧАЛИСЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НАКЛОНОМ. На этой диаграмме показано, что вращение объекта, отбрасывающего тень, вызывает перспективное искажение тени на экране, в результате чего глаз видит, как виртуальный объект вращается в противоположную сторону. (From J. J. Gibson and E. J. Gibson. "Continuous Perspective Transformations and the Perception of Rigid Motion".— Journal of Experimenial Psychology, 1957, 54, pp. 129—138. Copyright 1957 by the American Psychological Association. Reprinted by permission.)

Гипотеза: объекты задаются посредством инвариантов преобразований. Эти инварианты совершенно «бесформенны», они представляют собой не формы, а инварианты структуры. Таким образом, оптическое преобразование не является дискретным набором оптических движений, равно как не является оно и причиной восприятия глубины. Это единое, глобальное, закономерное изменение строя, которое задает и неизменный объект, и изменение его положения — и то, и другое в одно и то же время.

Загадка феноменальной жесткости

Гипотеза : одни инварианты задают жесткость, а другие — эластичность.

К. Файэндт и Дж. Гибсон 1959. Испытуемому демонстрировали различные преобразования: вначале сжатие и обратное ему преобразование, затем перспективное искажение и обратное ему преобразование. Это делалось для того, чтобы выяснить, будет ли испытуемый спонтанно замечать различия и воспринимать в первом случае эластичный, а во втором — жесткий объект.

Экспериментаторы проецировали на мутный, полупросвечивающий экран тень от эластичной сетки с ячейками неправильной формы. Сетка была натянута на раму, располагавшуюся между точечным источником и экраном. Одна из боковых сторон рамы была сделана скользящей, что позволяло раздвигать раму. Кроме того, всю раму как целое можно было поворачивать. Рама не была видна, и весь экран был заполнен текстурой. Движение элементов на экране в обоих случаях было очень похожим. Однако наблюдатели без труда различали виртуальные поверхности — эластичные в первом и жесткие во втором.

Юханссон придумал достаточно простой способ изучения эффектов, к которым приводит изменение высоты и ширины прямоугольника (Johansson, 1964). Он создавал светящиеся фигуры на экране осциллографа и независимо управлял их высотой и шириной. Он мог периодически растягивать, а затем сжимать прямоугольник по любому из этих параметров. Когда параметры увеличивались или уменьшались одновременно, у него получалось уменьшение или увеличение, приводящее к восприятию жесткого объекта, который приближался или удалялся. Поскольку

его интересовала эластичность движения, он создавал и несогласованные периодические изменения высоты и ширины. Однако вопреки ожиданиям в этом случае Юханс-сон не получил восприятия эластичного движения. Его испытуемые видели не прямоугольник с изменяющимися сторонами, а виртуальный прямоугольный объект, у которого было не два, а три параметра жесткого движения; объект вращался вокруг вертикальной и горизонтальной осей и одновременно двигался вперед и назад, причем все это происходило одновременно и с разной периодичностью.

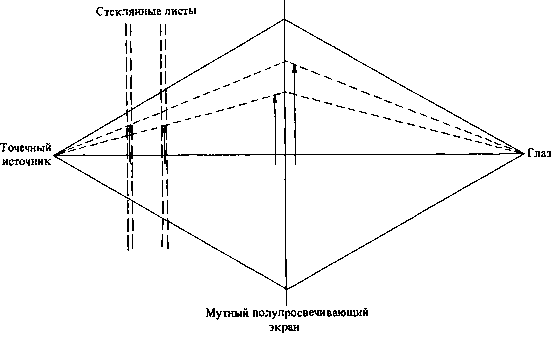

Эксперимент с восприятием расслоения в глубину

Гибсон. Проектор (точечный источник) устанавливался таким образом, чтобы тень на экране имела вид двух случайных текстур, совмещенных друг с другом и заполнявших весь экран. На самом деле тень создавали две прозрачные стеклянные пластины, посыпанные пудрой. Текстура такого рода приводила к восприятию поверхности, элементы которой не имели геометрической формы.

Рис. 10.3. УСТАНОВКА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ СОВМЕЩЕННЫХ ТЕНЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИ ЭТОМ НЕ СЛИВАЮТСЯ (ВИД СВЕРХУ) Два текстурированных листа стекла обозначены на рисунке параллельными пунктирными линиями. Они движутся вместе, на одном и том же несущем устройстве. Расстояние между ними можно регулировать. Как показано на рисунке, за один и тот же временной интервал тени в центре каждого листа проходят разное угловое расстояние. Отношение меньшего зрительного угла к большему равно обратному отношению расстояний от соответствующего листа до точечного источника.

Феноменальная поверхность была связной и непрерывной, но не имела контурных линий и определенных точек. Она была похожа на поверхность отштукатуренной стены или на облако.

Стеклянные пластины, с помощью которых формировалась текстурированная тень, могли двигаться. Когда они перемещались вдоль окна с одинаковой скоростью (или были неподвижными), воспринималась только одна виртуальная поверхность. Различие в скоростях между оптическими текстурами приводило к тому, что поверхность расщеплялась на две разделенные по глубине поверхности. Несмотря на то что происходило раздвоение воспринимаемого, нельзя сказать, что воспринимались две различные формы. Это было похоже на расслоение связной поверхности. Поразительный факт заключался в том, что, хотя расслоение происходило «в глубину», различие по глубине было неопределенным. Та текстура, которая двигалась быстрее, необязательно выглядела находящейся ближе другой, что должно было быть в соответствии с закономпараллакса движения. Разумеется, передняя поверхность должна была выглядеть полупрозрачной, однако в любой момент отношение «впереди-сзади» между поверхностями могло спонтанно обратиться.

Таким образом, феноменальная непрерывность исходной поверхности уступала место восприятию двух непрерывных поверхностей, причем ближняя казалась прозрачной (Gibson е. а., 1959, с. 45 и далее). Следовательно, имеющуюся в оптическом строе информацию о непрерывности можно описать как сохранение порядка смежности, то есть как отсутствие перестановок.

Эксперименты с восприятием столкновения

В простейшем случае столкновение имеет место тогда, когда один упругий объект (такой, например, как бильярдный шар), ударяет другой и вызывает его движение. Мишотт для изучения оптических и временных условий, необходимых для такого восприятия, использовал установку с диском и прорезью (Michotte, 1963). Он обнаружил, что можно видеть не только последовательность из двух отдельных движений, но и то, как один объект действительно «запускает» другой. Иными словами, когда временные интервалы лежат в определенных пределах, помимо кинетических ощущений, возникает и прямое восприятие причины.

Мишотт занимался феноменологией причинных впечатлений и не рассматривал гипотезы о том, что должна быть оптическая информация для восприятия того, как один объект запускает другой. Однако его результаты не противоречат этой гипотезе. С. Рунесон, опираясь на эту гипотезу, провел серию экспериментов (Runeson, 1977). Он изучил восприятие разнообразных столкновений двух прямолинейно движущихся тел — от упругих столкновений до столкновений, которые гасят движение. При настоящем столкновении разность относительных скоростей движения до и после соприкосновения является инвариантом и задает природу веществ. Этот параметр Рунесон и варьировал в своих опытах. В его экспериментах воспринималось не только столкновение как таковое, но и твердость или мягкость самих объектов. И это несмотря на то, что испытуемые могли «видеть» лишь пару движущихся пятен на экране осциллографа.

Рунесон изучал экологическую динамику, он открыл информативные инварианты и управлял ими с помощью своей установки. Мы поймем восприятие событий, если последуем по этому пути.

Совосприятие своих собственных движений

Зрительная кинестезия см. 14 вопрос.

Выводы

Были собраны и подытожены факты в пользу прямого восприятия изменяющейся компоновки в окружающем мире и факты в пользу прямого восприятия движения себя самого относительно окружающего мира. Осознание внешнего мира и осознание себя самого во внешнем мире, по-видимому, сопутствуют друг другу. Зрительно могут быть даны как движение-событие во внешнем мире, так и передвижение себя самого; первое — посредством локальных, второе — посредством глобальных изменений перспективной структуры объемлющего оптического строя.

Всегда считалось, что зрительное восприятие движения зависит от совокупности отдельных движений стимулов по поверхности сетчатки. Если бы это было так, то нужно было бы уметь объяснить, как стимулы согласуются в процессе восприятия. В связи с необходимостью такого рода объяснений появились опыты с «группировкой» движений точек и теории так называемой кинетической глубины. Если, однако, изменение в оптическом строе обладает внутренней связностью само по себе, то его элементы не нужно согласовывать специально.

Эксперименты с постепенным увеличением и эксперименты с преобразованием подобия убеждают в том, что зрительная система может извлекать из оптического строя связные изменения. В первом случае мы имеем дело с прямым восприятием приближающегося объекта, во втором — с прямым восприятием поворачивающейся поверхности. Восприятие этих двух событий является точным и наглядным. Опасность столкновения и угол поворота могут оцениваться правильно.

Виртуальные объекты в этих экспериментах не изменяли ни размера, ни формы. Они были жесткими. Изменение тени, происходящее на экране в соответствии с законами перспективы, не замечалось.

По-видимому, наряду с восприятием приближения и поворота можно также различать нежесткие движения, такие, как растяжение, искривление и скручивание. Эксперименты, проведенные в Упсале, ясно указывают на это.

Наряду с восприятием перемещения поверхности можно, по-видимому, воспринимать" и ее расщепление, имеющее вид расслоения в глубину. Эксперименты убеждают в том, что оптическая информация о «поверхностности» — это вовсе не близость элементов строя, как подразумевалось в предыдущей главе, а неизменность во времени порядка смежности этих постоянных элементов.

Эксперименты со зрительной кинестезией поставить в лаборатории гораздо труднее, чем эксперименты со зрительным восприятием событий. Для их проведения нужен панорамный киноэкран или псевдоокружение, подобное невидимо движущейся комнате, с помощью которого можно создавать полную иллюзию пассивной локомоции. Кроме того, всегда существует опасность эпистемологической путаницы объектов для показа с реальным окружением. Имеются, впрочем, достаточно весомые доказательства того, что теория динамической перспективы объемлющего строя применима и в случае осознания локомоции.

Более того, если поворачивать псевдоокружение вокруг наблюдателя, то, подбирая соответствующим образом оси вращения, можно вызвать у него осознание качаний, наклонов и поворотов его собственного тела.